「牛のふん尿」が地球温暖化を食い止める救世主に? 酪農業の''困りごと''を解決する循環型エネルギー

牛のゲップに含まれるメタンが地球温暖化の原因になっている――。

この事実は環境問題についてそれほど詳しくない人の間でもよく知られるようになりました。その結果、牛や酪農に対して「環境負荷の大きい生き物(産業)」といったネガティブなイメージを抱く人も中にはいます。

しかし、酪農家の方々にとって牛はともに働く仲間。大切に育てた牛が"環境を破壊する悪者"のように思われていることに心を痛めている方も少なくありません。さらに、離農や後継者不足、飼料高騰による経営圧迫など、いくつもの要因が重なり、酪農業界は非常に苦しい状況にあります。

生乳生産量が全国1位の"酪農王国"北海道の中でもとりわけ酪農業が盛んな十勝で生まれ育った筆者にとって、酪農業の苦境は他人ごとではありません。

牛のゲップによる環境負荷を抑えながら、酪農家さんが抱える問題を同時に解決する方法はないのだろうか――。

そう考えていた矢先、インターネットで目にしたのは「牛のふん尿から環境負荷の低いエネルギーを作る」という取り組みでした。

牛のふん尿からエネルギーを作るってどういうこと? 環境負荷が抑えられれば、牛や酪農家さんに対するネガティブなイメージも払拭されるのでは?

そう考えた筆者は、取り組み元のエア・ウォーター株式会社さんと事業提携先のサンエイ牧場さんにお話を聞きにいくことに。実際にお話を聞いてみると、"環境にやさしい"取り組みの背景には、意外な"困りごと"がありました。

鈴木健生さん

サンエイ牧場代表取締役社長。

1982年北海道・大樹町生まれ。中学時代までを同町で過ごし、北海道帯広農業高等学校へ進学。卒業後は十勝管内の牧場で修行を積み、酪農の道へ。家業を継ぐ志を胸に2004年、株式会社サンエイ牧場に入社し、人工授精師資格を取得。2023年、4代目の代表取締役に就任する。

阿部麻衣子さん

エネルギーソリューショングループ グリーンイノベーションユニット GI事業部 バイオメタンチーム主任。2024年11月より現職。

循環型エネルギー誕生のきっかけは「牛のふん尿の臭気問題」だった

── こちらでは、牛のふん尿を使ってエネルギーを作っているとお聞きしました。これはどういった仕組みなのでしょうか?

鈴木

まず牧場の敷地内にあるバイオガスプラントに牛の糞尿を入れて発酵させます。これによって発生するふん尿由来の「メタンガス」を使って発電機を回し、電力に変えるという仕組みです。

現在は2つのプラントがあって、約2,800頭の牛の糞尿を処理できます。

【語句解説】

- バイオマス:有機性資源(生ごみ、家畜ふん尿など)

- バイオガス:バイオマスをメタン発酵させたガス

- バイオメタン:バイオガスから精製した高純度メタン

── もともと電気を作ることが目的で、バイオガスプラントを建てたのでしょうか?

鈴木

最初のきっかけは、あくまで臭気対策でした。

── 臭気対策、ですか。

鈴木

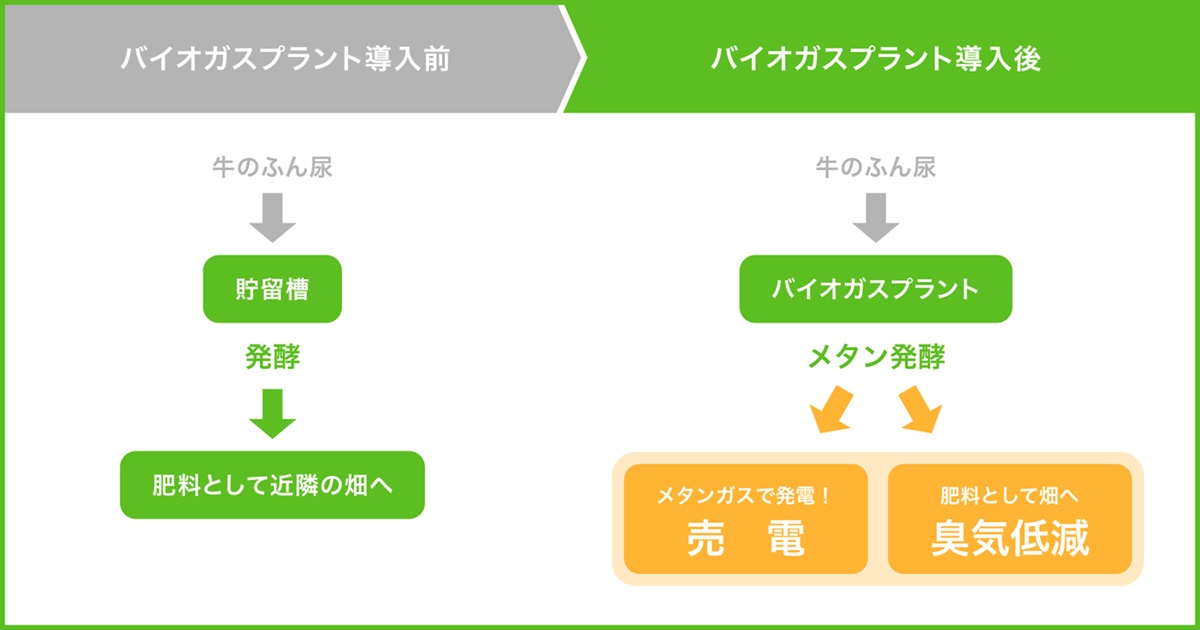

はい。もともとサンエイ牧場では牛のふん尿を貯留槽で発酵させて、消化液という状態にして肥料として畑に撒いていました。ただ、貯留槽での処理は発酵が十分でないことも多くて、撒いたあとの畑から独特の臭いが周囲へ漂ってしまうこともあって。僕たち酪農関係者であれば、「臭いのも仕方ないよね」と納得できるけど、近隣の住民の方からしてみたら、やっぱり気になりますよね。

この大樹町では酪農業は基幹産業の一つで、酪農家の数も多い。春先になると地域の牧場が一斉に糞尿を畑に撒き出すので「町が臭くなる」といった苦情がよく聞かれました。とくに僕たちの牧場は地域の中でも規模が大きいほうなので、何とか解決していかなければと思っていたんです。

鈴木

そんな矢先、海外ではバイオガスプラントというものが導入されていると知って。バイオガスプラントは熱をしっかり入れられるので発酵が進み、貯留槽に比べて臭いが低減します。さらに、その過程で発生するバイオガスを活用して発電すれば、イニシャルコストも回収できる。

臭気対策のためだけに1機あたり4億円のバイオガスプラントを建てるのは難しいのですが、売電によって中長期的に見ればコストも回収できそうだという目途が立ったので、導入に踏み切りました。

── 発電した電気はどのくらいの金額で売れるのでしょうか?

鈴木

最初の計画では、電気の買取価格を1kWあたり15~20円として15~20年かけてペイできればいいなという予想のもとスタートしました。ですが、その直後の2012年に国が再生可能エネルギーを一定の期間、同じ価格で買い取る「FIT制度」を施行してくれたおかげで、現在は1kWあたり39円ほどで買い取ってもらっています。僕たちはタイミングが良かったですね。

「電気が売れないなら、ガスを活用できないか」

── お話を聞いていると良いことづくめのように思えるのですが、バイオガスプラントを運用するうえで困ることはあるのでしょうか?

鈴木

2011年に最初の第一プラントを建てたのですが、牛の頭数が増えるにつれてふん尿の処理能力がだんだんと追いつかなくなり、2021年に第二プラントを建てたんです。

その際、第二プラントの電気を同じ条件で買い取ってもらえないことがわかりました(※)。最終的には買取価格は据え置きで、稼働時間を短くするという条件で納得してプラントを建てたのですが、その制度を適用する認可が下りるまでにも数年かかります。

せっかく発電しても電気を売ることができず、その間は収益化できないままプラントをただ稼働させることになってしまう。そこで、メタンガス自体を活用できないだろうかと考え、エア・ウォーターさんにご相談させていただきました。

阿部

私たちは空気を分離させる「ガスハンドリング技術」を用いた産業ガス事業で大きく成長した会社です。弊社のそうした背景を踏まえてご相談くださったのは、サンエイ牧場さんだけではなくて。

実は同じ大樹町内でも、牛の糞尿を処理するためにバイオガスプラントを導入された水下ファームさんやほかの酪農家さんから「導入したはいいけれど、バイオガスの活用先がなくて困っている」と相談を受けていました。その酪農家さんの地域は送電網が弱く、電気を作っても送れない状況だったようです。

鈴木

地域によって、送電網の普及率はまだまだ差がありますね。また、バイオガスプラントを建てたいと思っても、規模の問題で断念せざるを得ないという話も聞きます。牛を200頭ほど飼っている酪農家さんにとっては、1機あたり約1,000頭の牛の糞尿を処理できるバイオガスプラントはオーバースペックになってしまいます。

近隣の酪農家さんが共同で出資し、プラントをつくることもできますが、北海道では近隣と言えど数km離れていることも多く、毎日大量の糞尿をプラントまで運ぶのはあまり現実的ではありません。また、酪農家さんによって牛の飼育頭数が違うときはどうするのかなどの話し合いも必要になります。

── バイオガスプラントを建てればすべて解決、というわけでもないんですね。

阿部

なので、現状ではバイオガスプラントの建設に踏み切れない酪農家さんも少なくないと思います。ただ、北海道は約82万頭もの乳牛が飼育されており、観光業も盛んですから、牛の糞尿の臭気問題は無視できません。

エア・ウォーターは北海道にルーツがある会社で、産業ガスはもちろん、LPガス販売、農業食品事業、ふん尿処理施設のコンサル事業など、さまざまな事業を展開してきたこともあり、北海道にはとくに思い入れがあります。今まで培ってきた知見を生かして、北海道の酪農家さんたちのお悩みを解決できないかと考え始めていたんです。

── 酪農家さんの悩みに寄り添おうとしたことが、のちにプロジェクトへと発展していったんですね。

阿部

加えて、国内で調達できる循環型エネルギーの開発は、弊社の課題でもありました。

現在、国内のLNG(液化天然ガス)はほぼすべて輸入に頼っています。日本政府が2050年までに温室効果ガスの排出を全体として0にする「カーボンニュートラル」を宣言したことを受けて、LNGが段階的に廃止されつつあるのが現状です。

新たなエネルギーを開発していかなければいけない中で、バイオメタンを液化した「LBM(Liquefied Bio Methane)」 を LNGの代替燃料としてできないかという仮説に辿りつきました。

牛の糞尿由来のバイオメタンが乳製品加工工場の燃料に

── 今回のサンエイ牧場さんとのプロジェクトはどのように進められていったのでしょうか?

阿部

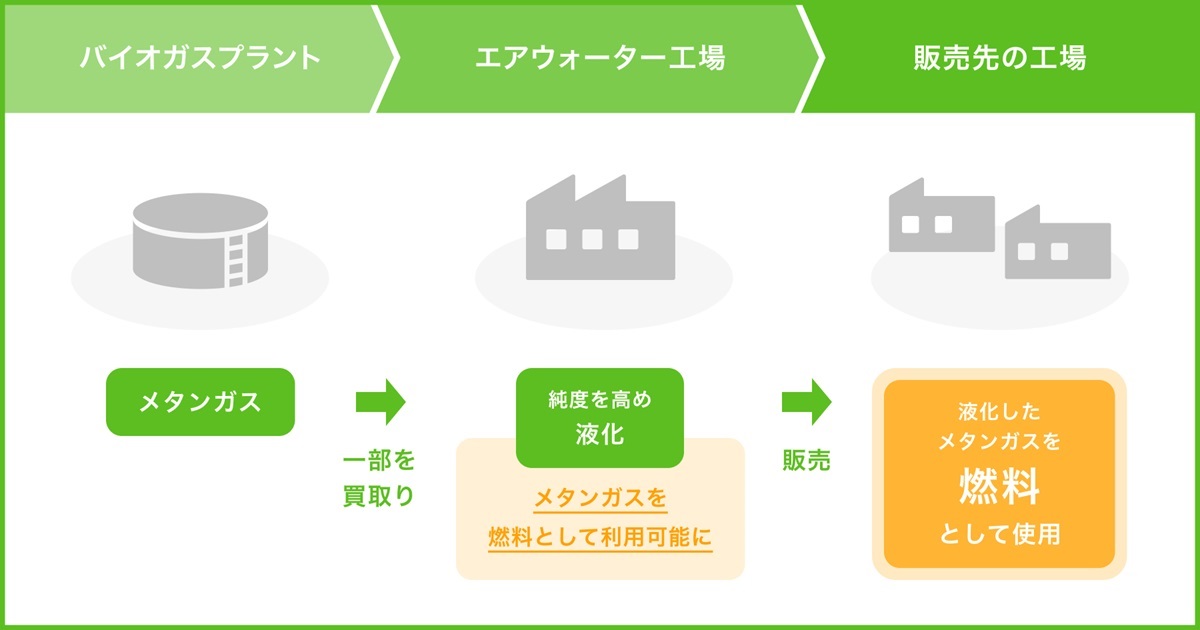

まず空気中の酸素を分離して窒素を取り出す「ガスハンドリング技術」を使い、メタンガス自体を加工することでエネルギーとして利用できないかと考えました。ただ、弊社としても前例がなかったため、まずは環境省の補助事業に申請し、2021年度から実証実験というかたちでスタートしました。

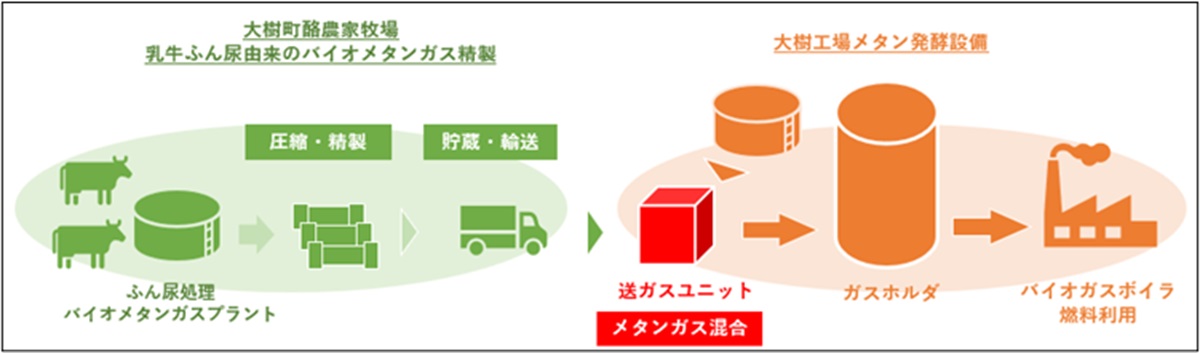

サンエイ牧場さんと水下ファームさんのほか、大樹町の皆さん、帯広畜産大学、よつ葉乳業さんにご協力いただき、最終的には2024年の5月からよつ葉乳業さんにメタンガスを液化したLBMを納入することに成功。現在はボイラー燃料として利用していただいています。

── 液化の工程を省いて、メタンガスをそのままエネルギーとして利用することはできないのでしょうか?

阿部

後ほど詳しくご説明しますが、現在は弊社でもメタンガスをそのままエネルギーとして利用する事業にも取り組んでいます。ただ、設備が整っている施設でないと利用できない等の制約が多く、国内でも事例の少ない試みです。

そこで、2021年からスタートした実証事業ではまず酪農家さんがお持ちのバイオガスプラントで生じたメタンガスの一部を弊社が買い取らせていただき、その場でメタンの純度を高め、西帯広にある弊社の工場へと運びました。工場ではメタンの純度をさらに高めたものを冷やして「液化」し、それを販売するという方法に挑戦しました。

純度を高めたうえで液化されたメタンは、LNG(液化天然ガス)の代替燃料として利用できます。

── メタンの純度を高めて液化すると、LNGのように利用できるんですね。従来のLNGと比較して、牛の糞尿由来のガスにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

阿部

最も大きなメリットは、CO2削減効果が大きいことです。そして輸送・貯蔵ともに既存のインフラをそのまま活用できるため、事業者側で大規模な設備投資を行うことなく脱炭素エネルギーを導入できるのも利点です。

── 実証事業を終えてみて、いかがでしたか?

鈴木

余ったガスを有効活用してもらえるのはありがたいですよね。作った電気をそのまま売るのが理想ですが、制度上それができない中で、メタンガスだけでも何とか活用できたらと思っていましたから。

エア・ウォーターさんに買い取ってもらったメタンガス(バイオガス)は、液化されたバイオメタンにかたちを変えて大樹町でロケットの開発・製造を行っている会社さんにも納入されているんですよ。間接的ではありますが、大樹町のもう一つの基幹産業である宇宙開発事業の一助となれていると思うとうれしいですね。

バイオガスプラントのイニシャルコストを少しでも回収しながら、環境保全や地域の産業に貢献させてもらえることがありがたいです。

阿部

私たちとしても酪農家さんやよつ葉乳業さんをはじめとした皆さんが同事業の主旨に賛同し、"仲間"として一緒に歩んできてくださったことがうれしかったですね。酪農家さんが酪農業を営む過程で発生するメタンガスを買い取らせていただくことで、酪農家さんの経営に微力ながらお役に立てたらうれしいです。

大量生産・長距離輸送の常識を変える「地産地消エネルギー」を目指して

── 今後、この事業をどのように展開していく予定ですか?

阿部

この事業を北海道屈指の"酪農地帯"である十勝エリア全域や同じく北海道内で酪農業が盛んな根釧地域、ひいては北海道全域に拠点を増やし、エネルギーの地産地消のサプライチェーンを拡大させていきたいと考えています。

これまでの産業ガス業界では、生産コストの観点から「大量生産・長距離輸送」が常識でした。しかし、液体酸素・窒素を製造する機械を需要地の近くに設置・分散させることで、輸送距離を短くする動きが出てきています。現在は拠点の拡大を目指して、北海道内の酪農家さんに対して個別にアプローチしているところです。

鈴木

この事業が一つのモデルケースとして拡大していけば、バイオガスプラントの導入に躊躇していた人の後押しになると思います。これまでは導入を検討しても「電気として売れないならやめるわ」という人が大半でしたが、メタンガスの販売によってイニシャルコストを回収する目途が立てば、ある程度規模のある、ほとんどの酪農家が導入したいと考えるんじゃないかなと思います。

阿部

正直に申し上げると現状では精製コストが高く、環境省からの補助で補填しても、電気の買取価格にはまだまだ及ばない状況です。技術革新などを通じて、少しでも良いかたちで買取させていただけるようにしたいと考えています。

── 牛のふん尿由来のバイオメタンは、LNGの代替になりそうでしょうか?

阿部

バイオメタンはLNGと比較すると非常に高額で、LNGの代替として利用するのはかなり難しいのが現状です。ただし、メタンガス(バイオガス)を冷やして「液化」する工程を省き、バイオガスそのものを納入すれば、コストを大幅に抑えられます。

阿部

2024年11月からは大樹町内の酪農家さんのバイオガスプラントで発生したメタンガスを、同じく大樹町内にある雪印メグミルクさんの工場に納入する取り組みを実験的に開始し、2025年1月からは実販売を始めました。こうすることで、精製コストと輸送の際に使用する化石燃料、ドライバーさんの労働時間のすべてを削減できます。

このほか、最初からすべてをバイオガス由来の「LBM」に切り替えるのではなく、従来のLNGにバイオガス由来の「LBM」を混ぜることによって、コストを抑えつつ、二酸化炭素の発生量を少しでも抑えられるような提案もしていきたいと考えています。

「環境負荷を抑えた取り組み」について話を聞くつもりで臨んだ今回の取材。しかし、フタを開けてみると、その手前には「牛の糞尿の臭気問題」という酪農と切っても切れない大きな問題がありました。

身近な問題の解決に取り組むことが、環境問題の解決にもつながっていく。

不要なものがエネルギーに生まれ変わる。

こうした"自然"な流れで価値を生むことこそ、真に持続可能な取り組みと言えるのかもしれません。

-

取材・執筆佐々木ののか

X(旧Twitter):@sasakinonoka

写真清田千裕

Instagram:@chihiro_kiyota

HP:https://www.chihirokiyota.com/

編集友光だんご(Huuuu)

X(旧Twitter):@inutekina

Facebook:tomomitsudango