母乳を寄付する人、届ける人の思い。ごく小さく生まれた赤ちゃんの命を守るために #こどもをまもる

小さく生まれる赤ちゃんが、高齢出産や不妊治療、早産の増加などにより増えている。厚生労働省の「人口動態統計特殊報告(令和3年度)」によると、この45年ほどで極低出生体重児(1500g未満)の割合は2倍以上、超低出生体重児(1000g未満)の割合は6倍になっている。通常の体重で生まれた子は粉ミルクで問題ないが、"ごく小さな赤ちゃん"の命を支えるのは母乳だ。何らかの理由で母の母乳を与えられないとき、助けになるのは他人の母乳を低温殺菌処理した「ドナーミルク」だが、供給は追いついていない。ドナーである母をはじめ、ドナーミルクを届けるため奮闘する人たちの思いや取り組みを探った。(取材・文:菅原さくら/編集:小山内彩希、Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

母乳提供は「今しかできない社会貢献」

「ドナーミルクを知ったのは妊娠中のこと。Instagramに流れてきた広告を見て、小さく生まれた赤ちゃんには母乳が必要で、寄付を募っていると知りました」と語るのは、子どもが生後3カ月を迎える頃から母乳を寄付している東京都在住のドナー・澤田未華さん(仮名)。

「『周りで不妊治療や早産の話を耳にすることも多いなか、私にもできることがあるのかもしれない』と思ったのが、ドナーになったきっかけです」

しかし、いざドナーになる方法を調べてみるとハードルが高く、産後に母乳育児が軌道に乗ってからもしばらくは悩んだ。

ハードルに感じたのは、「はじめに提携クリニックで検査を受けなければいけないこと」と、「自分の子どもが必要とする以上に母乳が出ること」という条件だった。

提携クリニックは全国的に少数で、東京23区内でも5施設のみ。澤田さんが行けるクリニックは予約枠が週1回で、赤ちゃんを育てながら予定を調整するのが難しかったという。

また、自分の子どもを完全母乳で育てていなければ、ドナー登録は認められない。海外では自分の子どもには授乳せずに母乳を販売し、生計を立てるケースもあるため、世界中の母乳バンクで"余剰分"のみをドナーから寄付していただくという厳格なルールが定められている。

それでも澤田さんは「母乳が出ている今しかできないこと。しかも、できる人が限られている社会貢献なのだから、やっぱり協力したい」と心を決め、少しずつ粉ミルクをやめて完全母乳に切り替えた。

母乳提供のため体調管理は必須。飲み物にも気を使う

ドナーミルク用の母乳を搾乳するときは、いつも以上に手や搾乳器を清潔にしているという。

「感染症や乳腺炎などにかかっているときの母乳は寄付できず、家族の風疹や水ぼうそうもNG。また、搾った母乳は自宅の冷凍庫で一時保管するため、常にある程度のスペースを確保しておかなければなりません。ただ、搾乳器や母乳バッグ、送付用の保冷袋、着払い伝票などは支給されるため、発送自体は簡単です」(澤田さん)

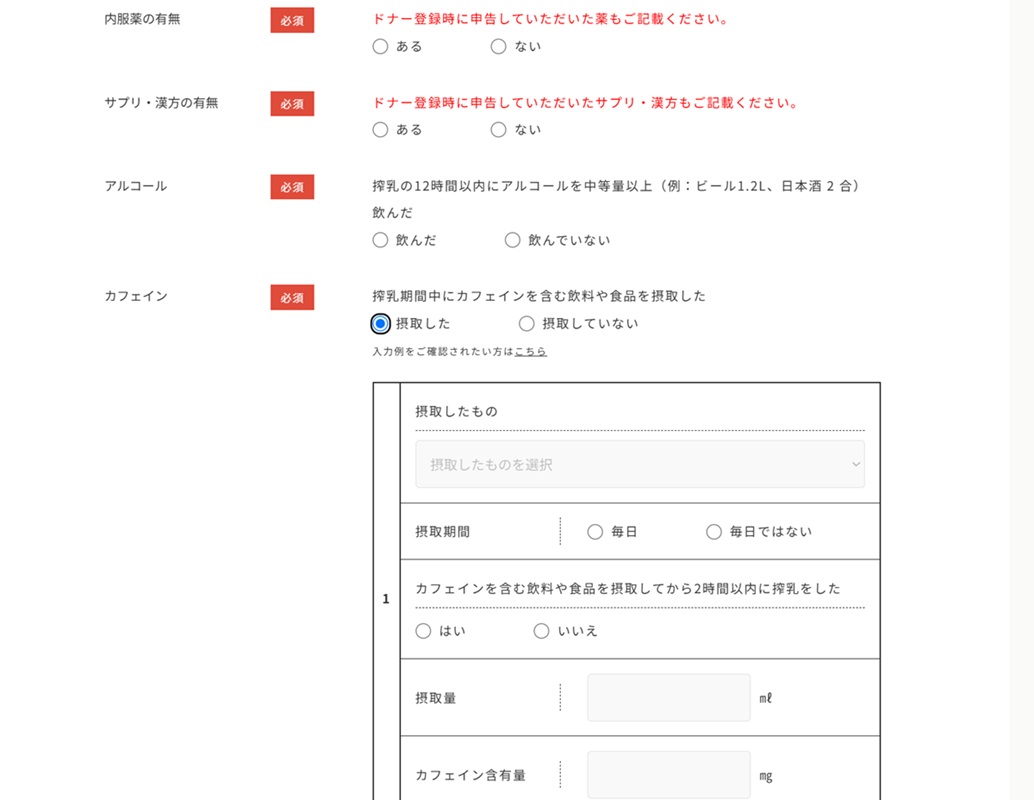

冷凍母乳を提出するときは、搾乳期間の体調やアルコール・カフェインの摂取状況、薬の服用状況等を細かく記載する。

「コーヒーやコーラのような日常的な飲み物の量と時間を記録し、搾乳タイミングを考える必要があるのは、ちょっと気を使います」(同)

たとえば、カフェインを1時間に50mg以上摂取した場合、次に搾乳できるのは2時間以上たってからだ。

「ドナーは、たしかに手間がかかります。乳児育児で忙しいなか、気軽にできるとは言えません。でも、自分も育児をしているからこそ、あとに続く赤ちゃんやお母さんの助けになれたらと考える人は少なくないと思う。ドナーミルクがもっと認知されれば、協力する人は増えるのではないでしょうか」(同)

「ごく小さな赤ちゃんにとって、母乳は"薬"」

極低出生体重児のような"ごく小さな赤ちゃん"にとって、なぜこれほどまで母乳が重要とされるのだろうか。

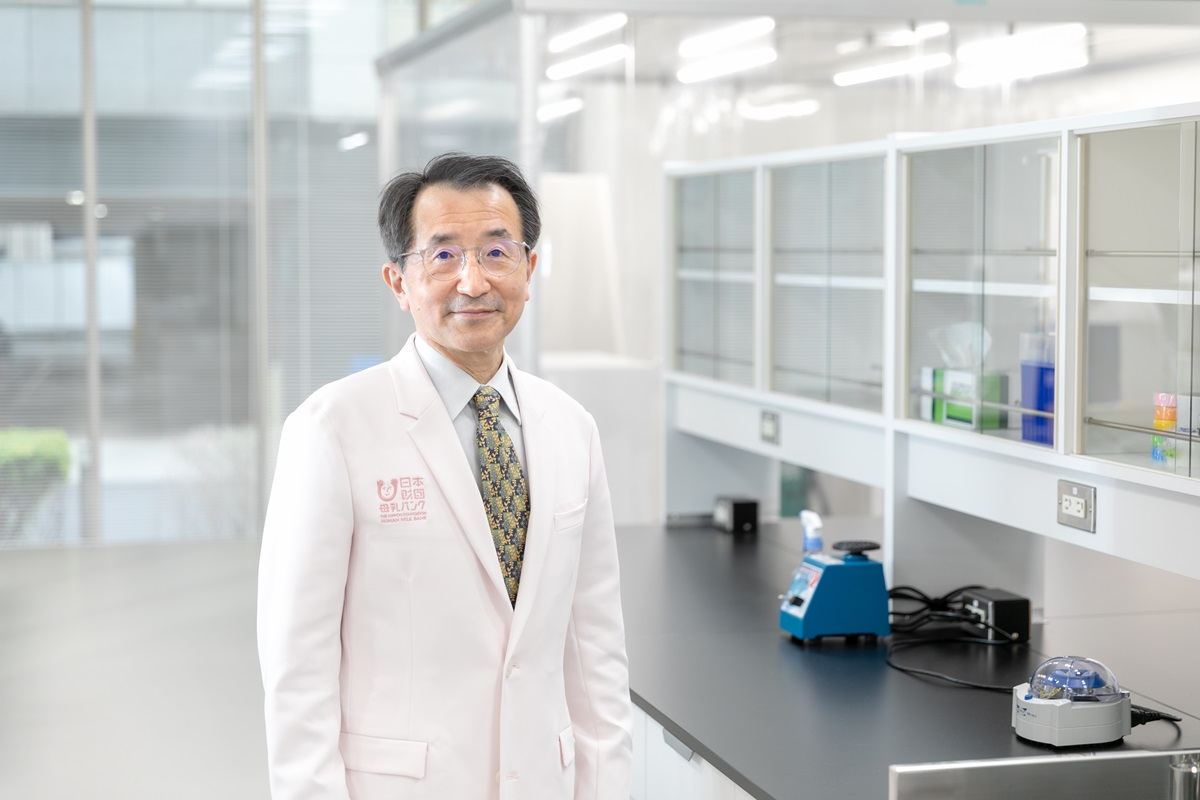

日本におけるドナーミルク普及の第一人者である医師の水野克己さんは、「ごく小さく生まれた赤ちゃんにとって、母乳は"薬"なのです」と説明する。

「早産や極低出生体重の赤ちゃんは、腸の発達が未熟な状態で生まれてきます。母乳には赤ちゃんの腸を早く成熟させ、バリア機能を高めてくれるラクトフェリンやヒトミルクオリゴ糖が多分に含まれている。牛乳由来の粉ミルクにも栄養はありますが、腸を成熟させる成分やバリア機能を高める成分は含まれていません。おもに低出生体重の赤ちゃんに起こる壊死性腸炎(早産児の消化管の未熟性に血流障害、粘膜バリアの破綻による細菌性感染などが加わり、腸管壊死に至ると考えられる疾患)も、母乳より粉ミルクで育てた場合に発症しやすいことが研究でわかっています。ドナーミルクで壊死性腸炎が完全に防げるわけではないものの、約半分の発症予防効果が示されているのです」

早産の場合、何らかの理由で母親の母乳が出なかったり、出ても赤ちゃんにあげられなかったりするケースがあるが、生後24時間以内、できれば12時間以内の対応が重要だと続ける。

「ドナーミルクの対象となる赤ちゃんは、長期間栄養を与えられないと飢餓状態が続き、腸管が萎縮してしまいます。そうなると、後から栄養を与えてもカロリーがうまく吸収できず、低栄養による成長発達障害や感染症のリスクが高まります。正期産の赤ちゃんは粉ミルクでも問題ないですが、ごく小さな赤ちゃんには母乳を与え、できるだけ早く腸の成熟を促すことが大切。だからこそ、お母さんが母乳をあげられるようになるまでの間をつなぐ『ドナーミルク』が必要なんです」

ドナーミルク浸透への主な課題は、人手と費用

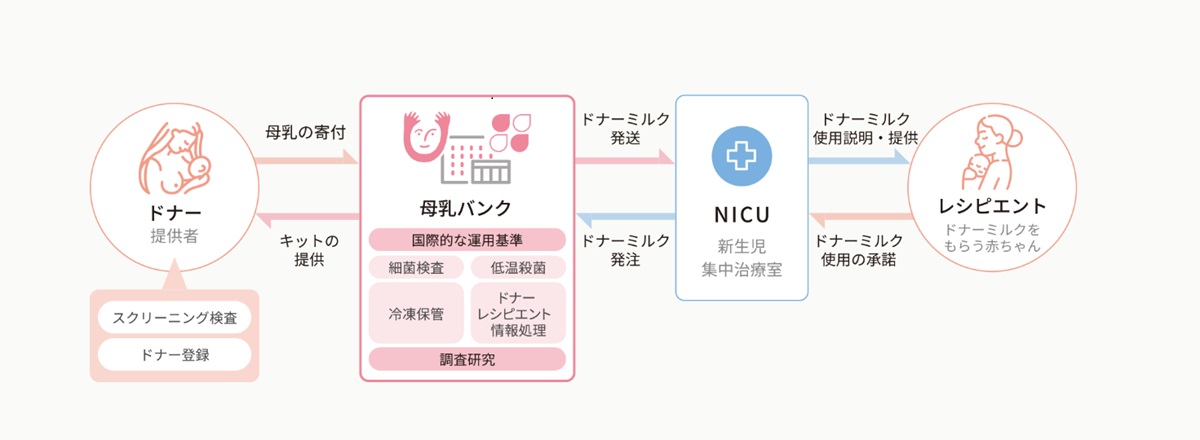

ドナーから集めた母乳を低温殺菌処理し、事前および事後の細菌検査を実施して合格したもののみが「ドナーミルク」と呼ばれる。それを、病院からの要請に応じてNICU(新生児集中治療室)に届けるのが、「母乳バンク」だ。

1909年にウィーンで誕生して以来、66カ国・地域に750以上(2021年時点)の⺟乳バンクがある。

ドナーの登録者数やドナーミルクの配送量は年々増加しており、2024年度には1202人の赤ちゃんに役立てられている。これは、6年前の約18倍の数値だ。

一方、ドナーミルクを必要とする赤ちゃんは、年間5000人ほど生まれているという推定もある。

「まだドナーミルクを使えないNICUも多いですが、早産・極低出生体重児を受け入れている全てのNICUで導入されれば、現状の供給量では足りなくなるでしょう。そのうえ、ドナーが授乳をする期間は限られているため、毎年新規のドナーを最大2000人ほど確保していかなければなりません」(田中さん)

こう語るのは、一般財団法人日本財団母乳バンク常務理事の田中麻里さん。

「ドナー登録に必要な検査ができる病院と、ドナーミルクが使えるNICUのどちらも少ないことが課題」と、普及のために医療現場も変化していく必要性を訴える。

「忙しい病院では、ドナー登録のための血液検査や問診のリソースがなかなか用意できません。少しでも負担が減るよう、検査や問診にかかる費用は母乳バンクがお支払いしています。また、NICU側でも、ドナーミルクの導入に至っていないケースも少なくありません。ただ、最初は導入に難色を示していたけれど、ドナーミルクを使い始めてから壊死性腸炎の発症が減り、定期的に多くの発注をするようになった病院もあります」

9割以上のNICUがドナーミルクの必要性を感じているものの、導入施設は1500g未満の極低出生体重児を受け入れているNICUの6割にとどまっている(2025年4月現在)という。

「病院の倫理審査や関連部署からの承認に時間を要したり、粉ミルクと比較した場合のコストがネックになったりするケースが多いようです」(同)

こうした現状も踏まえ、東京都では2025年4月から「ドナーミルク利用支援事業」が開始。ドナーミルクを活用する医療機関やドナー登録を行う施設に対して、補助が出るようになった。

「いずれは、ドナーミルクを献血と同じくらい身近な存在にしていきたい」

各種SNSや母子手帳交付窓口、全国の産婦人科を通じて正しい知識の普及に努めながら提携クリニックへの営業に励む田中さんは、決意をにじませた。

ドナーミルクを利用して「子どもも(母である)私も精神的に救われた」

実際、ドナーミルクを利用した母親にも話を聞いた。神奈川県在住の愛さん(仮名)は、現在5カ月の息子にドナーミルクを与えた。

「24週2日の超早産で、すぐには母乳が出ませんでした。医師から『粉ミルクは赤ちゃんにとって負担が大きいので、壊死性腸炎のリスクを下げるためにドナーミルクの使用に協力してほしい』と説明を受け、同意書にサイン。そこから約2カ月半、出生時の705gから1500gほどに増えるまで、ドナーミルクを利用しました。妊娠前からドナーミルクの存在は知っていたけれど、顔も知らない他人の母乳を与えることに不安も感じていました。ただ、調べてみると母乳バンクの厳格な衛生管理体制がよくわかり、安心できましたね」

ドナーミルクはNICUで、経口チューブを通じて赤ちゃんの胃に直接届けられる。

「自分の母乳をあげられないやるせなさもありつつ、出産直後は放心状態。母乳分泌を促すおっぱいマッサージや搾乳になかなか集中できずにいたため、ドナーミルクには本当に助けられました」

少しずつ母乳が出るようになってからも、子どもの成長に搾乳量が追いつかなかったため、ドナーミルクの存在が安心感につながっていたと明かす。

「ドナーミルクによって、子どもだけでなく、私自身も大きなプレッシャーから救われました。SNSなどでは、母乳過多で悩むお母さんや、冷凍母乳が増えすぎて泣く泣く捨てるお母さんの姿を見かけます。そんな方々にはぜひ、その母乳を必要とする赤ちゃんがいることを知ってもらいたい。また、できるだけ負担なくドナーとして活動してもらえる仕組みが整っていってほしいと願っています」