沖縄の海を、東京で再現!? 水槽の中に生態系を作る男たち

みなさんは、実物のサンゴを見たことはあるでしょうか。

飼育が非常に難しいゆえに、都内の水族館でもほとんど見ることは叶わない生きもの。だからこそ我々が思い浮かべるサンゴといえば、強い日差しを浴びながら潜るコバルトブルーの海に広がる幻想的な世界。

そう、南国の象徴的な風景の代名詞とも言える存在。それがサンゴ......。

だと思ってますよね?

しかし、東京のビルの一室に、サンゴが住む「沖縄の海」があるというのです。

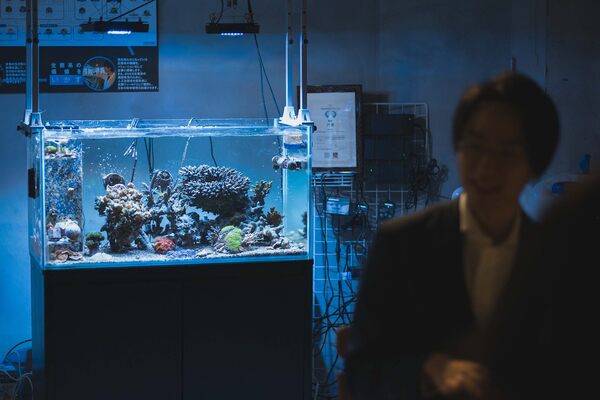

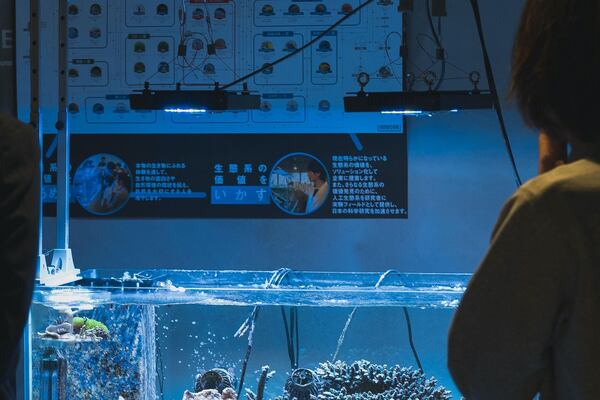

それがこちら。

かっこいい......こんな水槽、家にあったらめちゃくちゃテンション上がる。ブラックライトもオシャレ。

だけど、これが「沖縄の海」ってどういうこと......? ただのおしゃれなアクアリウムにしか見えない。

というわけで水槽を観察するべく、もう少しズームアップしてみましょう。

お、サンゴに海藻が生えていますね。それでは、さらにズームアップ。

お、動きましたね。でも海藻とイソギンチャクしか映ってないような......。え、これもサンゴ......?

そもそもサンゴって一体なんなんだ......。

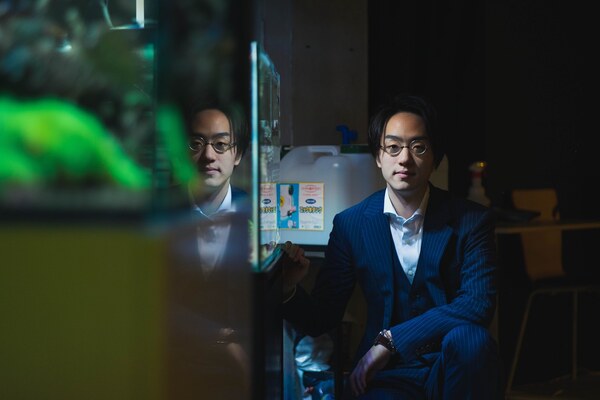

そんな僕らの疑問に答えてくれるのは、株式会社イノカの高倉葉太(たかくら・ようた)さん。

高倉さんが代表を務めるイノカはサンゴだけでなく、様々な海洋生物の管理・育成を行うシステムを開発をしている会社。いわば海のスペシャリスト集団です。

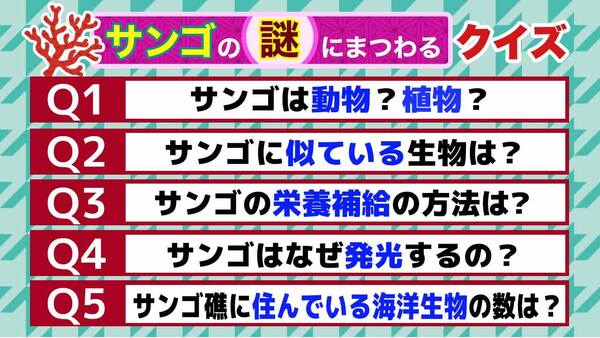

そんな高倉さんが、サンゴにまつわるクイズを出題してくれました。このクイズから、知られざるサンゴの生態も、水槽の中に「沖縄の海」を作り上げた理由もわかるらしいんです。気になる正解は......本文の中に!

というわけで、サンゴの謎に迫るミステリーツアー、スタートです。

「光合成」するのに動物? サンゴの不思議な生態

── 水槽の中にいろんな生きものが見えますけど、実際、どれがサンゴなんですか?

実はですね、この子たちは全部サンゴなんです。

── え! そうなんですか? 海藻とかイソギンチャクにしか見えないのですが......。

イソギンチャクとサンゴは非常に似た生きものなので、その認識は正しいですね。ただサンゴは自力で動くことができず、イソギンチャクは動くことができるという違いがあります。では、ここでひとつ質問です。

── えっ? いきなりですね。どっちだろう......。緑色のものもあるし、植物ですか?

いえ、実はサンゴって動物なんです。

── えええ! 動物だったんですか! 動かないのに!

はい。植物だと思われがちなのですが、れっきとした動物です。というところで、続いて2問目です。サンゴと似ている動物は、次のうちのどれだと思いますか?

── えっ、またクイズですか。全然わからない。4番のウニ......でしょうか?

残念。答えは1番のクラゲです。クラゲはイソギンチャクやサンゴと同様に、刺胞(しほう)動物と呼ばれる生きものです。触手を出して相手を攻撃するものの、とくに意思を持たない生物たちですね。

しかし、サンゴにはクラゲが持たない非常に特徴的な機能があるんですよ。これはサンゴが動物だと思われない理由にもなっているんですけど。

── 全然わかりません(笑)。ヒントはないですか?

クラゲは自由に動けるため、容易にプランクトンを捕食できます。それに対して、サンゴはそこに留まって待っているだけしかできません。

では、もうひとつ質問です。サンゴはどのようにエネルギーを得ているのでしょうか。

── 吸い込む力がすごいとか?

惜しいですね。実はサンゴの非常に特徴的な機能として、光合成と呼ばれるものがあります。光合成をするのは植物という定義なのですが、それに対して、サンゴは光合成をするのにも関わらず、動物なんですよ。

── 光合成をする生きものは植物だけど、光合成をするサンゴは動物......? どういうことですか?

正確にはサンゴ自身が光合成をするのではなく、体の中にいる「褐虫藻」と呼ばれる植物プランクトンが光合成をして、そのエネルギーをサンゴが利用しているんです。

サンゴは基本的に茶色なのですが、これは褐虫藻の色ですね。サンゴ自体は本来真っ白なんですよ。

── じゃあ、生きているサンゴの紫や緑は何の色なんでしょうか。

それはサンゴ自身の色ですね。サンゴは蛍光タンパク質と呼ばれる成分を持っていて、ある状況になると鮮やかな色を発光するんです。

では試してみましょうか。

── え......?

サンゴが発光するのは、日焼け止めのため?

── 何をしているんですか?

ライトを当てているんです。サンゴを見てみましょうか。

── あっ。こんな風に光るんですね。

はい。ではもうひとつ質問です。どうしてサンゴは輝くのだと思いますか? ヒントはサンゴが動けないこと、そしてすごく明るくて綺麗な海に住んでいることです。

── プランクトンを呼び寄せるためですか?

うーん。それもありますが、もうひとつ重要な目的があります。実は光ること自体が目的ではなく、体を守ることを目的として発光しているんです。では、サンゴは何から身を守っているのでしょう?

── ......あっ、日光ですか?

そうなんです。先ほどのサンゴに当てた光はUV(紫外線)です。人間と同様にサンゴはUVに弱いので、体内に取り込まないようにしなければいけません。そのため、UVが当たると、そのエネルギーを一度吸収した後、蛍光としてエネルギーを放出します。そうすることでUVを無害化するんです。

── 太陽光発電みたいですね。すごい。

はい。実際にこのような水生生物のメカニズムが、人間の大きな役に立っているんですよ。2008年には、この蛍光タンパク質の研究によって、日本人がノーベル化学賞を受賞しています。

若き才能たちが「沖縄の海」を水槽で再現するわけ

── ノーベル賞!? そうなんですか?

はい。蛍光タンパク質自体はオワンクラゲという生物から発見され、現在ではガン治療に応用されています。ガン細胞と蛍光を結合する仕組みを作ることで、ガン細胞の発見に役立てたわけですね。その研究で、2008年に日本の下村脩博士がノーベル化学賞を受賞しているんですよ。

さらに、海洋生物の技術応用のその他の例では、レーザーレーサーと呼ばれる水泳用のスーツがあります。これは水の抵抗を少なくするべく、サメの肌の仕組みから考えられたもので、現在ではこの技術は飛行機やロケットの表皮部分の開発に応用されています。

── ガン治療から水泳、航空技術まで。

はい。生物の機能や構造から科学技術を開発する「バイオミミクリー」と呼ばれる学問が、いろんな分野で研究されているんです。しかし、その一方、自然界はあまりに複雑でわかっていないことが多い。特に日本においては、研究の予算が立っていない現状です。そのために僕らはこの水槽を作っているんです。

── "バイオミミクリー"の研究と、水槽にどのような関係が?

この水槽は沖縄のサンゴ礁を再現したものです。サンゴというのは、非常に飼育が難しく、日本の大学の研究者が個人で飼うことは予算的にも環境的にも非常に厳しい。この水槽を研究のプラットフォームとして使うことができれば、日本の研究にも大きな寄与ができるのではないかと考えています。

── そのまま海で研究するのと何が違うんでしょうか?

実際に沖縄のフィールドでサンゴを研究されている方も多いです。ただし海は自然界のものなので、常に環境が変わりますし、住んでいる生きものの数も、完全に測ることができません。

しかし科学研究においては、水温や気温をはじめ、パラメータをひとつひとつ変えることで検証していきます。実際の海の環境とは違って、水槽の場合、環境要因をある程度は定量化できますから、大きく研究領域において前進が見込めるのではないかと。

── なるほど。しかし「沖縄の海」というのは、どういうことなんでしょう?

様々な機材を駆使して、水質や水温、水流などを再現した沖縄の海を人工的に作り上げているんです。たとえば、このLEDライトはコンピュータで制御して、沖縄の日光の波長を作っているんですよ。また水温に関しては気象庁が水温のデータを公開しているので、水槽内の温度を合わせています。

── なるほど。沖縄の魚やサンゴだけを、ただ持ってきているだけではないのですね。

はい。海の生きものだけでなく、生物というのは環境によって大きく変わります。そのため、サンゴだけ連れてきたところで、その謎を解き明かすことは難しい。そもそもサンゴの大きな役割は、様々な生きものの循環を生み出していることなんですよ。

── サンゴが生きものの循環を生み出している。

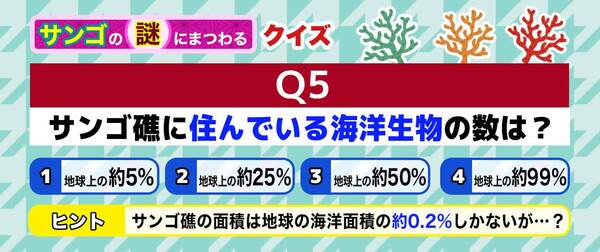

「サンゴ礁」という言葉は、サンゴが集まった地形や生態系を示しています。このサンゴ礁は地球上の海洋面積のうちわずか0.2%しかないのですが、地球上の海洋生物の多くが暮らしているんですよ。さて、最後の質問です。サンゴ礁にはどれくらいの数の生物が生息していると思いますか?

── またクイズですね。うーん、サンゴ礁が0.2%だったら、生き物は5%くらいじゃないんですか?

いえ、実は地球上の海洋生物の約25%がサンゴ礁で暮らしているんです。

── そんなに!? じゃあこの水槽の中にも、たくさんの生きものが住んでいるんですね。

はい。この中には約50種類の生きものが住んでいるんですよ。例えば、この水槽にはヤドカリが150匹くらい入っています。

── ヤドカリ......ですか。

はい。ヤドカリってコケを食べる生きものなんですね。ここが非常に重要なポイントなんですけど、実はサンゴのライバルはコケなんですよ。共に光合成をする生きものですし、栄養分の取り合いとなってしまうので、陣地争いになってしまうんです。

しかし、岩の上にコケが生えたとしても、逐一僕らが掃除するわけにはいかない。そこをヤドカリが掃除してくれるわけですね。そして、岩の裏はタカラガイが担当、ちょっと長い海藻はコシダカウニ。さらにはカニもいるんですよ。このように、水槽の中の生きものたちは全て役割を持っているんです。

── すべての生きものたちが支え合って生きているんですね。

はい。いろんな生きものにとって隠れる場所というのは、非常に重要です。小魚にとって、サンゴは大魚から襲われないようにするための家なんですよ。

※クリックするとPDFをダウンロードできます(6.2MB)

だからサンゴが死んでしまうことは、海の中の25%の生きものが失われてしまうのと同じなんですね。

── なるほど。だからこそサンゴ礁を守るために環境保護が大事なんですね。

はい。もちろん、海や環境を大切にするのは大前提です。ただ、か弱い生物たちを守ろうというニュアンスで「環境保護」という言葉を使うのは、少し違うんじゃないかな、と。

目の前には不思議なコンテンツがたくさんある

環境保護の視点というのは、とても重要なことだと思っています。僕らとしても、「生きものファースト」の視点を大事にしています。

でも「環境保護」という言葉は、少し重く感じてしまうと思うんです。確かに大事なことかもしれないけれど、自分には関係ないからと、どこのお店のタピオカが食べたいとか、流行りのYouTuberの話をしたくなってしまう。

── たしかに環境保護というと、ストイックな話のように感じるので、どうしてもわかりやすい話題に逃げてしまいがちかもしれないです。

僕自身もその気持ちはよくわかるんですよ。正直なところ、はじめは海洋保護や環境保全ということに全く興味がありませんでした。元々は、ただアクアリウムが好きなだけ。

でも、いろいろと活動していく中で、海の問題に向き合う気持ちが芽生えてきたんですね。だから、僕自身、知らない人にいきなり「環境保護をしよう」なんて言われても、それで行動する気にはなかなかなれない。

でも、生きものの面白さなら、何も知らない人にも伝わるんじゃないかなって。

── たしかにサンゴの生態のお話はすごく面白かったです。

世の中にいっぱい娯楽はあるかもしれないけど、今はコンテンツが浪費されている感じがしているんです。でも目の前の川や海、そして山にも、無限のコンテンツがある。

じゃあ、もっと目の前の不思議にいろんな人が向き合えば、もっと面白い世の中になる。デザイナーやエンジニアが魚の仕組みを知っていたら、そこから新しいシステムやデザインが生まれるかもしれない。

── それは素敵な世の中ですね。

でも、海の中って全然見えないじゃないですか。正直僕らですら、沖縄の海が実際にどうなっているかはわからない。人って見えないものに思いを馳せられなかったりすると思うんです。

だからこそ、僕らは「都会で海を作ろう」と思っていて。

── 「都会で海を作る」とは?

この「沖縄の海」の水槽もその一環なんですけど、間近で本物のサンゴ礁を見ることができれば、生物の持つ美しさや面白い機能を知ることができる。それがサンゴや海自体への興味にもつながっていくと思うんです。

そうしたら「少し自然を大切にしようかな」とか「もっと知りたい」と思うかもしれないですよね。自然と触れ合う機会の少ない東京だからこそ、生態系を知ることができる場所が重要なんじゃないかな、と。

僕たちのミッションは生態系を徹底的に研究して、わかりやすく伝えていくこと。そこで多くの人の好奇心を掻きたてることができれば、研究の規模だってどんどん大きくなると思うんです。そしてその研究をもとに、国や自治体と協力して、生態系を改善していく。

現在はさまざまな環境問題に対して、対症療法となってしまっていますが、生態系の研究を通じて根本的な原因を探っていきたい。最終的な目標は「地球の医者」になることなんです。

── 違うアプローチから環境保護をする、ということですね。

はい。将来的には海だけではなく、陸上の生態系まで再現していきたいんですよ。そうしたらきっと、人間だけでなく、地球全体に劇的な進化が生まれるんじゃないかって思っているんです。

-

取材・文章しんたく

Twitter: @s_hintaku

-

撮影安東佳介

Twitter: @keisuke_andoh

Instagram: @keisuke_andoh

Facebook: kesuke.andoh.5

-

編集くいしん

Twitter: @Quishin

Facebook: takuya.ohkawa.9

Web: https://quishin.com/

-

編集友光だんご

Twitter: @inutekina

Facebook: tomomitsudango