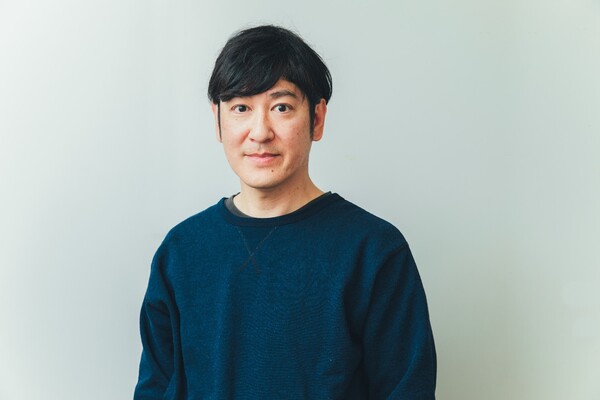

単なる''生き物好き芸人''を超えて。ココリコ田中が海を守りたい理由

生き物好き芸人として知られ、テレビ東京の『緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦』など、生き物をテーマにした番組に多数出演しているココリコの田中直樹さん。特にサメが好きで、「サメのことならいくらでも話していられる」と言うほどです。

そんな田中さんは、2018年からMSCという団体のアンバサダーに就任しました。

MSCの正式名称はMarine Stewardship Council。日本語訳すると、海洋管理協議会のことです。水産物を将来に渡って長く食べていくために、水産資源と環境に配慮した漁業の基準を設け、そうした漁業を推進して生態系を守る取り組みを行なっています。

田中さんはアンバサダーとしてMSC「海のエコラベル」(MSCの規格に適合した漁業で漁獲された水産物の認証マーク)を広めたり、イベントで、海の生き物の現状や生態系を守ることの大切さを伝える活動をしています。

ダイビングで海の怖さに触れ「海ってすごい」「地球ってすごい」と感じた田中さん。海の生物やサメが好きだったことをきっかけに、MSCでの活動を通じて、海の現状に危機感を抱いたのだそう。

なぜ、イチお笑い芸人である田中さんが海を守る活動をするのか? 田中さんは、ある仕事で見た"水草が光合成をする様子"を例に、「人間がよければいい」ではなく、「地球上の生物のすべての関わり方が大切」と語ります。

憧れのサメに遭遇「圧倒的な海の深さに畏怖を感じた」

── 田中さんは芸能界でも屈指の「生き物好き」として知られていますが、いつ頃から生き物に興味を持ち始めたのでしょうか?

子どもの頃からですね。海の生き物に限らず、陸の生き物も全部好きでした。図鑑や映像を見ながら「カッコいいなあ、見てみたいなあ」と憧れる、一般的な子どものレベルだったと思います。

そこからより深く生き物のおもしろさに引き込まれるようになったのは、この世界に入ってからですね。生き物が好きだということで、いろいろなお仕事をさせていただく中で、専門家の方々などからお話を聴く機会が増えて、さらに興味を持つようになりました。

── 生き物の図鑑やDVDをたくさんご覧になるとのことですが、生き物好きとして他にやっていることはありますか?

ダイビングですね。僕は特にサメが好きなので、サメを見たくて潜り始めました。海の中で生き物を見るのが好きなんです。「こんなふうに生活してるんだ!」「こんなところに、こんな生き物いるんだ」とか、海の生き物たちの中にお邪魔して、覗いている感じが好きなんです。

── これまで、見られて嬉しかった生き物はなんですか?

サメだけでもたくさんあります。お仕事で行った南アフリカで、ホオジロザメの「エア・ジョーズ」(獲物を捕獲するために海面から飛び出す瞬間)を見られたときは感激しました。一度は見たいと思っていたので。

フィリピンでジンベエザメと一緒に泳げたのも、ハワイ沖でヨゴレ(大型のサメの一種)が出てきたのも嬉しかったですね。ヨゴレはコビレゴンドウ(ゴンドウクジラ属の一種)の群れと一緒にいることが多いと聞いていたんですが、本当にその通りに出てきたので。そのときは、すごくうれしかったです。

── 海の中でサメを見るのは怖くはないですか?

好きなので、怖さよりも興奮が勝っちゃうんですよね。それでいうと、サメよりも、海の底が見えないことが怖いと思いました。

外洋の水深1,000mくらいあるところでダイビングをしたんですが、そこは圧倒的に海の生き物たちのテリトリーというか。自分がちっぽけな感じがしました。海の平均水深は4,000mくらいですから、たったの1,000mでこれかと。「海ってすごいな、地球ってすごいな」と感じたのを覚えてますね。

海の生態系のバランスの危機

── 2018年からMSCアンバサダーに就任されましたが、世の中に訴えかけたいことはどんなことでしょうか。

魚の数が減っている状況は、意外と知られていないと思います。この30~40年くらいで、以前と比べて4割くらい海全体の魚の数が減っているといわれています。

魚の種類によっては成長するのに時間がかかるものもいるので、このペースでは、魚が食べられない世の中になってしまうかもしれない。そういう状況に今現在あることを伝えられたらいいなと思います。

── 海の生き物が減っていることは、一般的にはまだあまり知られていないかもしれません。

僕の好きなサメも、年間1億匹減っています。それは乱獲が原因だったりするんですが、サメは育つのに時間がかかる生き物なので、このペースで獲られ続けると本当に絶滅してしまうかもしれません。

── 海洋資源を守るためには、何が大切だと思われますか?

多くの人は、人間と他の生き物を分けて考えてしまいがちですけど、海から生命がつながってきた先に僕らがいるという感覚が大切だと思います。海の中の生き物って、プランクトンからクジラまで、絶妙なバランスを保っています。もし僕らの世界にある病院が、耳鼻科だけになったら困ると思うんです。

── 耳鼻科ですか?(笑)。

......耳鼻科じゃなくて、歯医者だけでもイヤですよね。いろんなバランスで僕らの生活は成り立っているじゃないですか。

多くの生き物が、地球や他の生き物と様々な関わり方をしています。その中で、人間は昔から魚を獲って食べている。これからも魚を食べていくなら、持続可能な魚の獲り方をしないと先がないと思います。

子どもたちに、いかに楽しく伝えられるかを考えていきたい

── 田中さんは生き物をテーマにしたお仕事が多いですが、その中で学ばれたことはありますか?

お仕事で「三島梅花藻(ミシマバイカモ)」という水草の一種を見たんですが、水の中で光合成をして酸素を出している様子が泡になって見えるんです。「あっ、草木は我々が呼吸するための酸素をこうやって出してるんだ」とはっきりと目で見ることができると「光合成をしている植物を守らなければ」と素直に思えるんです。

こういう様子を見たら、「人間と草木は関係ない」「人間と他の生物は関係ない」って思えなくなりますよね。

今って、温暖化やプラスチックの問題など、ずっと「地球の危機だ」と言われてたことが、いよいよ深刻化している状況です。

「温暖化は落ち着くんじゃないの」という意見もありますが、個人的には不安があります。人の手で生み出してしまった温暖化だからこそ、人の手で止めていかなければいけないんじゃないでしょうか。

でも、そういった普段は目に見えないことは、特に小さな子どもたちには、わかりにくい。海の問題に関しても、目に見えるかたちで伝えていきたいです。

── 葛西臨海水族園でMSCアンバサダーとしてイベントをされていたとき、小学生から高校生まで、すごく楽しそうにお話を聞いているのが印象的でした。若い世代や子どもたちに伝えるときに意識されていることはあるんでしょうか。

わかりやすく、楽しく伝えられることは、僕ら芸人に求められていることだと思います。もちろん僕個人としても意識しています。たとえば「マグロが獲れなくなっても、僕は食べないから別に関係ないよ」と思う子もいるかもしれません。

そういう子たちに「マグロも、タコもエビも、タイも、みんながいろんなところに関わり合っているんだよ。海の問題は自分にも関わってくる問題なんだよ」と伝えてあげたいですね。

── 若い世代が当事者意識を持つことが大切だということでしょうか。

大人もそうですけど、これから地球で長く過ごしていく子どもたちが意識してくれることで、いい方向へ向かっていくと思うんです。

「地球や生き物、すべての関わり方が大切なんだよ」ということを、どうやったら上手く伝えていけるのかを、これからも考えていきたいと思います。

-

取材・文都田ミツコ

-

撮影藤原慶

Twitter: @ph_fujiwarakei

Instagram: @fujiwara_kei

-

編集くいしん

Twitter: @Quishin

Facebook: takuya.ohkawa.9

Web: https://quishin.com/