あんこうは江戸時代からの冬の珍味、しかも捨てるところがない魚?

見た目はユニーク、でもとびきりおいしいあんこう

鮟鱇鍋 箸もぐらぐら 煮ゆるなり (俳人:高浜虚子)

少し最近は暖かくなっておりますが、寒い冬の夜に熱かんをちびりちびりとやりながら、ゆっくりと楽しみたい大人の味覚、あんこう。

見た目はユニーク、でもその身は正統派のおいしさ+無駄がないあんこうについてお話をしていきます。

あんこう(鮟鱇)とはどんな魚なのでしょうか?

あんこうは江戸時代から珍味として重宝されてきました。

5大珍味「三鳥二魚」(鶴、ひばり、鷭:ばん、鯛:たい、鮟鱇)と言われる中にあんこうが入っているのですから、昔から相当なお墨付き食材なのです。

さてこのあんこう、漢字では「鮟鱇」と書きます。

語源は諸説ありますが、海底の砂に潜ってのんびり餌を待つその姿から「安康」と呼ばれ、それに魚へんをつけたとも言われています。

口の上にあるトゲの先端にひらひらとした皮弁を持ち、それを疑似餌として小魚をおびき寄せる習性があり、英語では「Angler fish(釣りをする魚)」と呼ばれています(Anglerが魚を釣る人、釣り師という意味です)。

あんこうはぬめりが強く、ぶよぶよと身が柔らかいため、まな板の上ではさばけません。太く頑丈な手かぎを口にかけてあんこうをつるし、回転させながら皮や身を削ぎ落とす独特な「つるし切り」という方法でさばきます。

他にも、雪の上でさばく「雪中切り」という方法も青森県風間浦村に伝えられています。この方法でさばくと保冷効果があり、より鮮度が保たれます。

あんこうは北海道より南の海域に生息しており、水揚げ量日本一は下関港(720トン, 2017年)、また福島・茨城・千葉にまたがるエリアでもたくさん水揚げされています。毎年11月に開催される茨城県・大洗あんこう祭りでは、つるし切りの実演やあんこうグルメの販売などで大変盛り上がります。

美味であってしかもあらゆる場所が使える無駄のない魚、あんこう

あんこうはほとんど捨てるところのない「無駄のない魚」として有名です。

「キモ(肝)、カワ(皮)、水袋(胃袋)、ヌノ(卵巣)、エラ、ヒレ(とも)、身(柳肉)」をあんこうの七つ道具と呼び、それぞれが独特のうまみを持っています。

皮は艶のある黒、身は弾力がありややピンクかかった透明感のあるもの、キモ(肝)はツヤがありプリプリとしたものが鮮度の良さの目印です。

さて、しっかりと味わったところで、あんこうの醍醐味、「肝」の話に移ります。

うまみのかたまり、あん肝は海のフォアグラと呼ばれています

身の中でも特に強いうまみを持つのがキモ、いわゆるあん肝です。

成形して蒸したあん肝はお酒のアテには最適ですね。「海のフォアグラ」とも呼ばれていますが、なぜあん肝はこんなに濃厚でまろやかなのでしょうか。

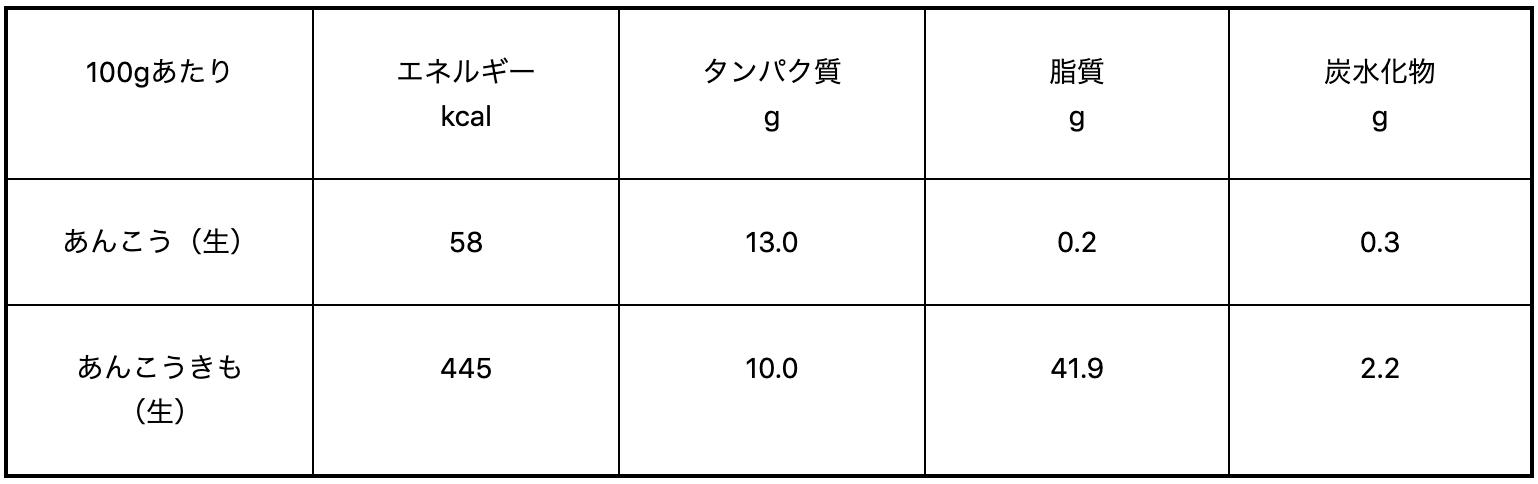

あん肝は脂肪分が約40%あります。あんこうは餌の少ない深海に住むため、栄養分を肝臓に蓄えて少しずつ使うためと言われています。

あん肝はフォアグラと比べ比較的あっさりしており、フォアグラの代用としてソテーやパテなどにも使われます。

しかし脂肪やプリン体も多く含まれているので、体脂肪や尿酸値を気にされている方は制限が必要な場合もあります。

一方であんこうの身肉は他の魚に比べカロリーや脂質が低く、プルプルの皮にはコラーゲンも多く含まれているそうです。

あんこうの身肉もあん肝も、どちらもおいしく楽しみたいですね。

ご家庭でも楽しめるあんこう鍋。寒い今の時期にぜひどうぞ!

市販されているお手軽なあんこう鍋セットでも、ちょっとの工夫でよりおいしくいただけます。

身に塩を振って5分ほど置き、湯通しした後に水洗いすることで生臭さが消えます。

また、包丁でたたいたあん肝をだしに溶かし入れることで、こっくりとした濃厚なうまみのある鍋になります。もうひと手間かけられるなら、ぜひあん肝を乾煎りして脂が出たところに出汁を入れてみてください。

先ほども触れたようにあんこうの各部位「七つ道具」にはそれぞれ異なるうまみがあるので、味わいを比べる楽しみもありますね。

締めにはうまみを余すところなく味わえる雑炊がおすすめです。

意外な組み合わせ? あんこうとイタリアン

意外なようですが、日本以外でもあんこうは料理に使われています。

イタリアではあんこうの尾のあたりを調理します。日本のように一尾そのまま調理することは、ほとんどありません。

写真は「あんこうのベーコン巻」。あんこうの身をベーコンやパンチェッタで巻き、表面を軽くソテーした後トマト缶を加え煮込みます。仕上げに黒オリーブ、塩、オリーブオイルで味を調えます。

古くから冬の味覚として愛されたあんこう、そしてあん肝。アレンジ次第でさまざまなおいしさが味わえて栄養たっぷり、今夜あたりいかがでしょうか。

\ さっそくアクションしよう /

海や魚にまつわること、水産物の世界、魚の味わい方などについて知ることが、海の豊かさを守ることにつながります。

海といのちの未来をつくる(外部サイト)

https://umito.maruha-nichiro.co.jp/