歩行訓練2年待ちの現実。視覚障害者の''一歩''に何が必要か #病とともに

「歩くこと」は、生活するために当然重要な行為であると同時に、外に出て社会とつながる大切な手段でもある。これは、視覚障害者にとっても同じだ。近年、視覚障害者の歩行や外出をサポートするサービスは増えているが、歩行や生活スキルを訓練・指導する「歩行訓練士」の不足は深刻な状況にある。訓練を受けたくても「2年待ち」というケースも珍しくない。テクノロジーと人の力が支える視覚障害者の歩行は、どんな課題に直面しているのか。視覚障害者の歩行の現状を取材した。(取材・文:安藤ショウカ/編集:島田龍男/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

30万人に対して245人―不足する「歩行訓練士」の現実

「歩行訓練士(視覚障害生活訓練等指導者)」とは厚生労働省の認定資格で、視覚障害者が白杖などを使って安全に歩けるよう指導・支援する専門職だ。点字やパソコン、スマートフォンを用いたコミュニケーション、調理・掃除・食事・身だしなみなど、日常生活に必要な動作や技能の指導も担う。視覚障害者の自立を後押しする"要"ともいえる存在だ。

盲学校でPTA会長を務め、視覚障害の息子をもつ澤田智洋氏は、歩行訓練士の役割をこう語る。

「歩行訓練士は歩行だけでなく、生活面で困ったことがあれば相談できる"心の杖"のような存在です。視覚障害のある方は人間関係が狭まりがちですが、歩行訓練士は家族でも学校でも職場でもなく、フラットに生活の相談もできる第三の存在。気兼ねせずに話ができる存在は、当事者にとって計り知れないほど大きな支えになります」

2024年に社会福祉法人日本ライトハウスが行った調査によると、全国の94機関で歩行訓練士は合計245人。ほかの仕事に就いている人もいるため、歩行訓練の実業務をしているのは91機関189人で、4県では実質歩行訓練士がいないという。さらに、1名しかいない県においては12もある。一方、視覚障害者は約30万人とも言われる。訓練を受けるまでに長期間待たなければならないケースもあり、その不足は深刻だ。

この背景には、歩行訓練士になるためのハードルが高いことが挙げられる。養成機関は全国に2か所のみ。平日毎日通って2年、歩行指導に限定しても半年かかるカリキュラムを修了する必要があるうえ、修了後の就職先も確保されていないのが現状だ。

では、歩行訓練士による支援が受けられないと、具体的にどのような影響を受けるのか。澤田氏はこう話す。

「人生の途中で視力を失った方が、前を向こうと歩行訓練士に連絡したのに数年待ちと言われ、気持ちが萎えて引きこもってしまったという話を聞きました。また、転倒や白杖を折られてしまうなどのトラブルを経験しても、専門家のリカバリー指導が受けられないために歩行自体が怖くなってしまった方もいます。息子が通う盲学校では、数年前に歩行訓練士の方が亡くなった後は不在です。以前は白杖の長さや歩き方の癖などを成長に合わせてアドバイスしてくれたのですが、今はそれを確認できる人がいません。当事者だけでなく、周囲の支援者もアドバイスを受けられず困っています」

こうした現状を踏まえ全国盲学校PTA連合会は2024年10月8日、厚生労働省の鰐淵洋子厚生労働副大臣に対して、歩行訓練士の養成推進や配置基準設定を求める要望を提出した。

「自治体や盲学校などで、人数や規模に対して歩行訓練士を何名配置するかの基準があれば、不足している地域や場所が明確になります。必要としている人や施設が可視化されれば、資格を取ろうとする人や資格取得後の就職の場も増えるのではないでしょうか」

靴への振動で道案内―ナビゲーションに特化した技術

視覚障害者の暮らしを支えるため、近年テクノロジーを活用したサービスも注目を集めている。世界で初めて靴に装着する形の振動ナビゲーションデバイスとして開発された「あしらせ」は、その代表例の一つだ。足に振動を与えることで目的地までの道案内を行う。

開発元である株式会社Ashiraseの代表取締役CEO千野歩氏は、あえて音声ではなく振動を採用した理由をこう語る。

「視覚障害者の方は、周囲の安全確認を音声や触覚など限られた情報に頼って行っています。音声による案内は便利ですが、聞き逃さないように集中しなければならず、安全確認がおろそかになる恐れがあります。一方、同じ情報を何度も繰り返し聞かされ続けるのもストレスになります。そこで"振動"に注目しました。繰り返しても負担が少なく、足元なら周囲の安全確認に集中しながら移動できると考えたのです」

視覚障害者向けのデジタル製品には、障害物や周囲の状況を読み取る"目の代わり"を目指すものが多い。しかし、あしらせはあくまでルート案内に特化しており、周囲の安全確認は利用者自身が行うことを前提としている。

「利用者の安全確認能力を維持するために、デバイスが故障しても歩けなくならないよう、自分で安全確認する設計にしました。安全面での技術を追求し過ぎるとコストが上がり普及しづらい面もあります。それよりも、進む方向や曲がるタイミングといったルート案内に特化することで、安全確認に集中できる環境を作ろうと考えました。その方が、間接的に安全性も高められると考えています」

実際に、このデバイスで行動範囲が広がったという声が届いているという。

「例えば、趣味だった食べ歩きを再開して行動範囲が倍に広がった方がいます。また、ごみ捨てに一人で行けるようになり、役割を担えることが自己肯定感につながったという声も。あしらせは、利用者にとっての"相棒"のような存在とよく言われます。それぞれの生活に寄り添い、次の一歩を踏み出すサポートになればと願っています」

「AIスーツケース」が実現する"自立歩行"の未来

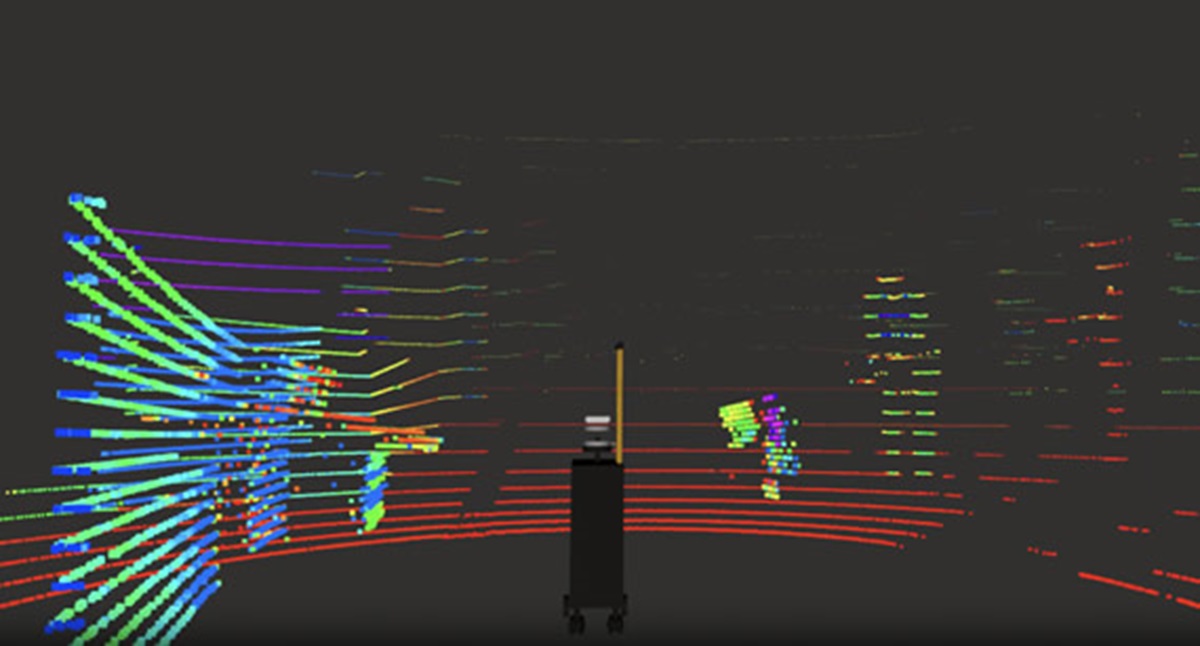

日本科学未来館のアクセシビリティラボは外部機関と連携し、「AIスーツケース」というロボットを開発している。スーツケースの外見をもちながら、内部に組み込まれたコンピュータやセンサー、モーターによって人や障害物を避け、利用者を目的地まで導く仕組みだ。

このアイディアの原点は、日本科学未来館館長・IBMフェローで全盲の浅川智恵子氏の体験にあると、副館長でアクセシビリティラボマネージャーの高木啓伸氏は話す。

「浅川が空港を一人で歩いていたとき、『このスーツケースにモーターが付いて自動的に案内してくれたらいいのに』と考えたのが始まりです。テクノロジーの進化により視覚障害者の情報環境は大きく改善してきましたが、移動の分野は進展が遅い。そこで、一人で自由に移動できる社会を目指して開発を進めています。スーツケースは、白杖のように先にぶつかったり、段差を先に検知したりしてくれることで安心して歩けるのが大きな特徴です」

AIスーツケースには、周囲の壁の形から自分の位置を推定するセンサーや、人工衛星からの電波を活用して高精度な位置情報を得る技術、ルート上に急に人や物が現れたときに自動で避ける制御を可能にするカメラが搭載されている。

2024年4月より日本科学未来館で試験的に運用されており、館内を単独で歩行できない人でも安全に移動できるため、既に子どもから高齢者まで幅広く支持されている。

「多くの方からは『初めて自立して歩くことができた』という感想を頂きます。今の社会では視覚障害者が一人で自由に歩く体験をできる機会がほとんどなく、自分一人で歩いているのが不思議に感じるという声もあります」

今後は、日本科学未来館の中での利用をはじめとして、大規模な公共施設やテーマパークなどへの導入を皮切りに、より多くの場所での実用を目指している。最終的には、誰もが人生の選択肢を広げられる社会を実現したいと高木氏は語る。

「浅川はよく『視覚障害者は人生の選択肢が少ない』と言います。見えないことを理由に勉強や就労の幅が限られてしまうからです。移動の自由や周囲を把握する手段を増やすことで、人生の選択肢を増やしたい。学習環境や就労の幅を広げることにもつながるはずです」

AIスーツケースは、大阪・関西万博にも採用され、会場で複数のAIスーツケースを同時に運用する実証実験を行う予定だ。これは目指す未来の実現に向けた第一歩となりそうだ。

"少しだけ人の目を借りたい"―狭間にある課題を埋める「アイコサポート」

視覚障害者の生活には、「スマホの地図アプリで近くまでは行けるが、入口がわからない」といった、あと少しのサポートが必要な場面が多い。株式会社プライムアシスタンスが提供する「アイコサポート」は、スマートフォンアプリでオペレーターとつながり、映像や位置情報をもとに音声で視覚情報を伝える仕組みだ。移動時の案内を含む日常生活全般をサポートする。

アイコサポートのサービス開発を担い、中途失明の当事者でもある藤井実都江氏は、外出時の具体的な困りごとをこう説明する。

「地図アプリを使ってお店の近くまでは行けても、入口の場所やタッチパネルの操作で迷うことがあります。店員さんがサポートしてくれる場合もありますが、申し訳なさから多くの商品を確認しにくかったり、提案された一部から選ばざるを得なかったりすることもあります。AIによる文字読み取りアプリなど便利なサービスは増えていますが、そもそもカメラに対象が映っているかどうかがわからない問題もあります。そんなとき、人に"見えている"情報を伝えてもらえるアイコサポートは心強い存在です」

視覚障害は"情報障害"とも言われ、日常生活で視覚情報の大部分を得られない分、外出そのものを躊躇する人も少なくない。藤井氏はアイコサポートを「お守り」のような存在だと言う。

「『道に迷ったらどうしよう』という不安は常につきまといますが、いつでも頼れるサービスがあるだけで不安が和らぎます。さらにオペレーターとのコミュニケーションを通して、自分では知り得なかった情報に触れられることもメリットです。例えば『アーモンドチョコはありますか?』と聞くと『その隣にイチゴ味の新作商品もありますよ』と教えてもらえたり。思いやりのある言葉によって気持ちが豊かになる瞬間もあります」

アイコサポートは自治体とも連携を進めており、鳥取県での導入や東京都での実証実験などが行われている。サービスの立ち上げから関わるプライムアシスタンス・ビジネス開発部企画室副長の藤田玲子氏は、「歩行は社会参加の第一歩」だと強調する。

「視覚障害者の就労機会が限られているため、月額料金を負担するのが難しい方も多いです。自治体などとの連携により公的な支援を広げる一方で、『これくらいのコストなら大丈夫』となるくらいより多くの視覚障害者が就労しやすい社会になってほしい。ただし、外出できなければ就職もままなりません。社会参画へ踏み出すためにも、まずは歩行が重要なのです」

アイコサポートは屋外歩行時の場合は単独歩行できる方のみを対象としている。サポートは充実する一方で、歩行訓練の重要性は変わらず存在する。

人 × テクノロジー両輪で支える社会へ

テクノロジーを活用したサービスが増える一方、それを最大限活用するには人の支えも欠かせない。澤田氏は「人とテクノロジーの両輪が、これからの社会には不可欠だ」と強調する。

「日本全体で人手不足が進むなか、福祉を含む様々な領域で無人化や少人化が加速し、テクノロジーは大きな力になっています。しかし、人がそこにいてこそ得られる"誰かがいてくれるという安心感"はテクノロジーだけでは代替できません。一方で人口減少による課題は増え、人の力だけでは変化のスピードが追いつかない。だからこそ、人とテクノロジーが相互に力を発揮し合う両輪の体制が重要なのです」

歩行は、視覚障害者が生活の自立や社会参加を実現するための基盤となる。しかし「歩行訓練士が不足して訓練を受けられない」「歩行訓練がないためにテクノロジーを使いこなせない」といった壁が存在するのも事実だ。人の力とテクノロジーを組み合わせることで、誰もが自分らしく歩き出せる社会の実現が求められている。

「歩行訓練士の方からは『視覚障害者と一緒にいることで自分の視点も広がり、私自身が支えられていると感じることもある』という声も聞きます。ケアをしながら、同時にケアをされる。人はお互いが少しずつ支え合うことで成り立っています。そうしたあり方が当たり前になる社会が、もっと広がってほしいと願っています」

目が見える人にとって当たり前の日常の一歩でも、視覚障害者にとっては大きな挑戦となる。その挑戦を支える歩行訓練士やテクノロジーの存在は、単なる"手段"にとどまらず、社会参加と人生の選択肢を広げる道しるべでもある。人の力とテクノロジーを組み合わせながら、誰もが自分らしく"歩き出せる"社会の実現が求められている。