「どんなあり方も認められるのがダンス」あらゆる壁を超えるダンスの可能性

好きなダンスをする。上手に踊る必要はない。リズムに乗って体を動かす。すると、「いいねー!」とか「GO!」と応援の声があちこちから聞こえてきた。

大きく身体が動いた人がいたので、そちらのほうに目をやると、逆立ちを披露している。ダウン症の男の子だ。彼はダンスが好きなんだろうなあ。身体からその思いが伝わってくる。その隣では、車椅子に乗って素早いスピンをしている人もいる。

ここは、品川エトワール女子高等学校の体育館。日本財団DIVERSITY IN THE ARTSが主催する、誰もがダンスを通じて自分を表現し、つながる場をつくるプロジェクト「True Colors DANCE」がワークショップを行うと聞き、取材にやってきた。

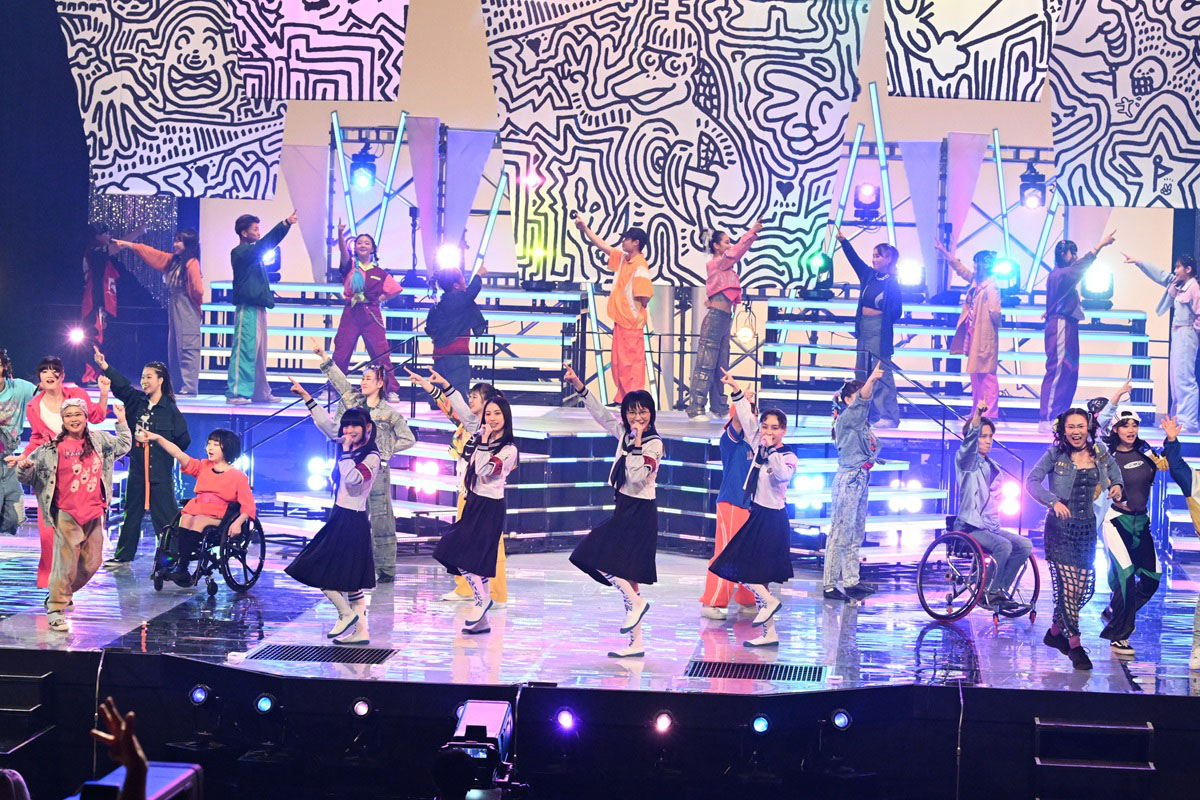

会場の中は早くも熱気があり、参加者のワクワクした様子につられ、見ているこちらも気持ちが高揚してくる。筆者は昨年、NHKホールでのステージ「True Colors SPECIAL LIVE 2024」を鑑賞し、新しい学校のリーダーズとのコラボステージ「True Colors DANCE 2024」の完成度の高さに驚かされた一人だ。会場には、その圧巻のパフォーマンスを披露していたメンバーの姿もある。

今年は、より多くの人々にダンスの可能性を感じてもらいたいと、ダンス経験や障害のあるなしに関わらず参加できるダンスワークショップを開催。しかも、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の5大都市ツアーだ。

ここ東京・品川の会場が、ツアー初日のワークショップとなる。

「今日この場では、どんなあり方も認めてください」

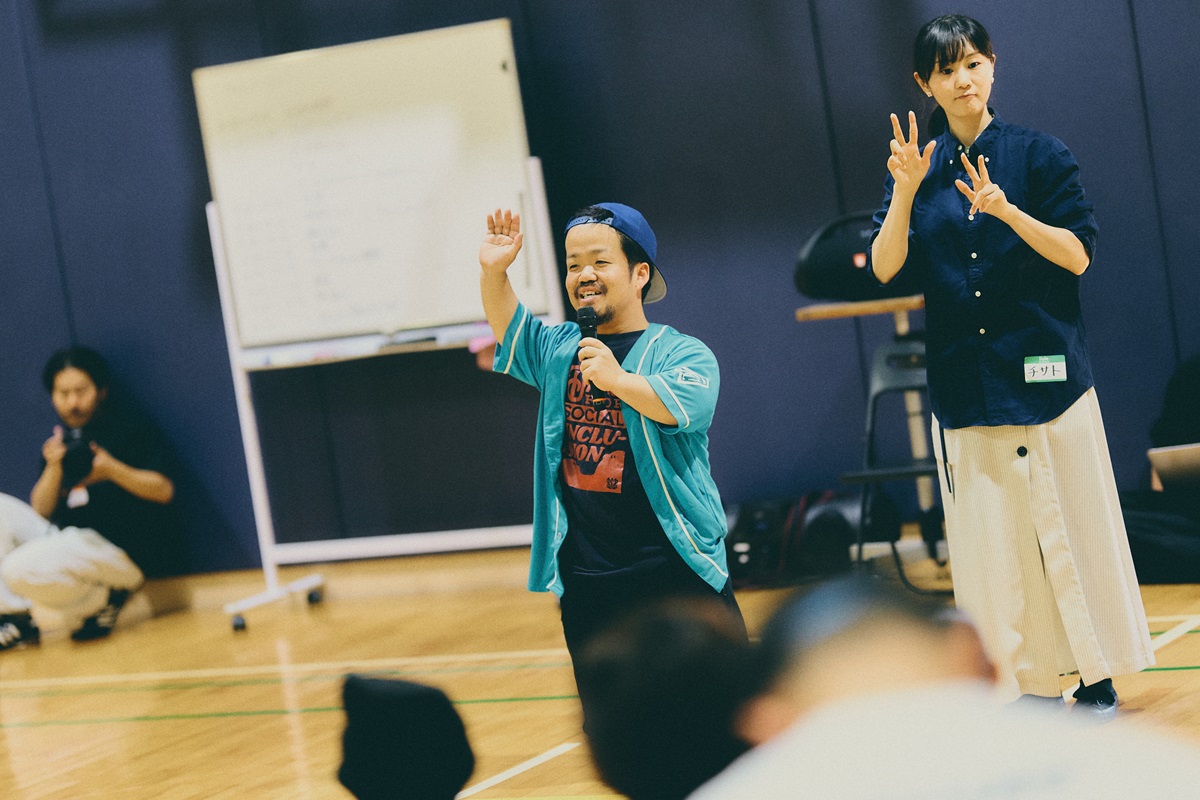

ワークショップのメンターを務めるのは、昨年同様「一般社団法人SOCIAL WORKEEERZ(ソーシャルワーカーズ)」のDAIKIさん。難病である軟骨無形成症を持つダンサーであり、CMやテレビドラマに出演するなど、活動の幅をどんどんと広げている人だ。DAIKIさんがマイクを持つと、会場に集まった人たちは次第に朗らかな表情に。

DAIKIさんは、まず「安心」のタネを蒔く。

「今日はようこそいらっしゃいました! 楽しむ準備はできていますか?(反応を見て)いいですねえ。......ワークショップを始める前にお願いがあります。今日この場では、どんなあり方も認めてください。

お互いの違いにびっくりすることもあるかもしれない。だけど、その人なりのあり方を僕らは大切にしたいし、共感したいと思っています。ダメと言わずに、『いいじゃんそれ!』と、それぞれのあり方に共感していきましょう。まずはこのことを、みんな心の中にしまってください。OK?」

「OK!」「はい!」と元気な返事が会場に響く。ワークショップが始まってものの2分。すでに会場の空気がふわっと軽くなったように感じる。

そんなSOCIAL WORKEEERZがワークショップで最初にやるのが、「名前とばし」。60人の参加者全員が円になり、一人ずつ自分の名前を隣の人に目を見ながら伝えていく。まずは時計回りに。じゃあ次は反対周りで、速度をアップしてみよう!

名前とばしが終わった頃には、会場はすっかりひとつになっている。

お次は10〜11人のグループを作り、半分ずつに分かれる。相手と目を合わせようとしながらダンスをするチームと、目が合うのをひたすら避けるチーム。これで踊ってみましょう! 1・2・3・4......!

必死で目をそらそうとするチームは、相手の瞳の猛攻にあい、思わず笑みがこぼれている。だんだんと目をそらすチームの人数を減らしていき、最終的には9対1で、自分以外の全員が目を見ようとしてくるから大変だ。終わった頃には、全員息があがっている。

A対Bという二項対立も、グループの人数が変わることで受け取る印象や体感がまったく変わる。マイノリティってなんだろう? マジョリティになるってどんな感じ?

SOCIAL WORKEEERZのワークショップには、ところどころに「気づき」のタネが蒔かれている。

『できない、じゃあどうしたらいいか』を考えて踊ろう

「僕らはダンサーなので、ダンスでお互いの違いや気づきを楽しみながら知っていけたらなと思って、今日はこんなワークを用意しました!」

今回のダンスワークショップのメインのお題を発表するDAIKIさんに、参加者の期待の目が集まる。以下の4つの制限の中でそれぞれ踊る、と言うDAIKIさん。

・サイレント......無音の状態で

・ブラインド......目隠しをした状態で

・シッティング......座った状態で

・ステップリミット......足の可動域が制限された状態で

にわかにザワザワとしだした参加者たちに向かって、DAIKIさんは続ける。

「ステップリミットは、ずばり僕の体感。僕、皆さんより歩幅がちっちゃいでしょう。骨盤から下が全然動かないの。だからダンスで言うとハウス系の素早いステップがあるダンスや、足をクロスする振りがあるダンスはできないので、工夫が必要なんですよね。『できない、じゃあどうしたらいいか』を考えながら踊ってもらえたら嬉しいです!」

サイレントは、音楽も何も無い状態で、自身の心の中のカウントを頼りに踊る。

「足を鳴らしてリズムを取るのは、この場合はNG。あくまでも自分の中でカウントしてやってみよう」

耳の不自由なデフダンサーのショウコさんが、ワークを振り返ってこんなことを言っていた。

「音がないダンスは私にとってはいつものことなんですが、今日はチームで一緒にやったことで、みんなの意見を出し合ったり、目を合わせたりして、チームワークを活かせた。いろんなことに気づけたのが、いい体験になりました。すごく楽しかったです」

見えない状態で踊るブラインドチームで印象に残った場面がある。練習したダンスを発表する直前、チームのサポートをしてきたSOCIAL WORKEEERZのこーでぃーさんが長い時間をかけて、メンバーたちに声かけをしていたことだ。こーでぃーさんにその時のことを聞いてみた。

「目隠しをしているだけとはいえ、『見えていたものが見えない』って不安を感じやすいと思うんです。だから『ぶつかりそうになったら、僕らが間に入って危なくないようにするよ』とか『失敗しても大丈夫だから、悔いのないようにやろう』『こわくないよ、僕らを信じてね』っていう言葉かけを丁寧にするようにしました」

今回のワークショップでは、株式会社松永製作所の協力により、誰もが車椅子でのダンスの体験ができるようになっていた。実際に車椅子によるシッティングでのダンスを経験したのは、今回会場となっている品川エトワール女子高等学校のダンス部のメンバー。車椅子でのダンスに初挑戦した感想を話してくれた。

「操縦が難しかったです。曲に合わせるとなると、タイミングを計ることや瞬発力も必要で、普段と違う筋肉を使いました。車椅子は足だけじゃなくて、車輪を動かすから手も使えなかったりするので、表現としてそこにも難しさを感じました」とは、ダンス部副部長の平野利紗さん。

部長の土田美海さんは、メンターである車椅子ダンサーの持田温紀さんにアドバイスをもらったという。

「車椅子で速い回転をするときには、片方の車輪を押さえて動かさないようにするとスピンがかかるよって丁寧に教えてもらいました。実際にやってみて、最初はうまくいかなかったんですけど、やっていくうちにできるようになったのが嬉しかったです。

初めて車椅子に触ったので、わからないことだらけでしたけど、思ってるよりも楽しく車椅子に乗れました」

ステップリミットでは、前述の通り、足の可動域が抑えられているため、足をクロスするステップや大きな足の開きの振り付けがしにくい状態になる。

「非常口・非常口......パンチ・パンチ・横パンチ!」

今回の課題曲であるサンボマスターの『できっこないを やらなくちゃ』に合わせて、振り付けをレクチャーするのは、世界的ハウスダンサーのMiyuさん。

「非常口」とは、パンチから大きく横に両腕を開く振りを伝えるための合言葉。非常口マークをイメージしてポーズの形を説明するなど、Miyuさんは誰にでもわかりやすい振り付けの合言葉を多用していた。

お互いの違いを認め合いながら、ダンスを楽しむ工夫が散りばめられた「True Colors DANCE」のワークショップ。この場はいかにして生まれたのかが気になって、イベント終了後、仕掛け人に話を聞いてみることにした。

本来のダンスは『その人がその人らしくいていい』というカルチャー

「True Colors DANCE」を、日本財団DIVERSITY IN THE ARTSとともに約6年かけて育ててきた人物が、荒木理恵子さんだ。

ダンサーのマネジメントやダンスイベントの企画制作・演出などを手がけるほか、ダンスを通じた社会的なメッセージの発信を行う株式会社ODORIBAの代表であり、自身もダンサーの経験を持つ。そんな荒木さんに、まずは「True Colors DANCE」プロジェクトの始まりについて聞いた。

「2020年東京パラリンピックに向けて、スポーツだけではなくて、文化・アートの面からもダイバーシティを伝えていこうと始まったプロジェクトが日本財団DIVERSITY IN THE ARTSさんが主催する『True Colors Festival』です。その中で一番最初のプログラムがダンスだと聞いて、関わりたい!と名乗りを上げたのがきっかけです」

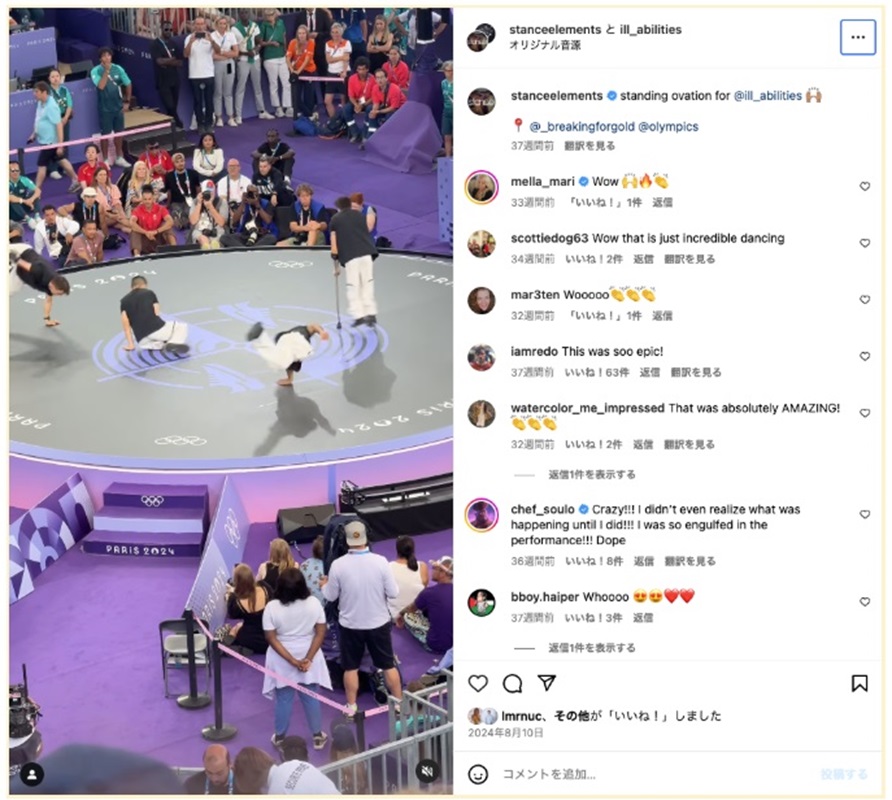

「結果、2019年に行われた『True Colors DANCE』の総合演出として入らせてもらうことになったんですけど、そこでの経験が今につながっていますね。ダンスバトルがすごくレベルが高かったし、そこに出演していたILL-Abilitiesとの出会いも大きかったです。

彼らのパフォーマンスは、障害があるとかないとか全く関係ない、対等なところでのぶつかり合いだったんですよ。それにすごく感動して。足があるとかないとか関係なくて、お互いダンスを通じてリスペクトしている。そんなBボーイ・Bガール同士のバトルを目の前にして、これこそがダイバーシティのあるべき姿だと感じましたし、それをもっと広げていこうと思ったんです」

「True Colors DANCE」をあらゆる手法で、イベントにしてきた荒木さん。今年のスタイルをワークショップにした理由は、一緒に踊れる場所を増やすためだと言う。

「今回は日本各地でワークショップをやる単発イベントですが、札幌・名古屋・大阪といった東京以外の開催地でのダンスにまつわる活動をしている方たちとの出会いがありました。ワークの作り方や教え方、どんなネットワークでやられてるのかをそれぞれに見せていただくことができ、多くの発見と驚きがありましたね。

各地でSOCIAL WORKEEERZのワークも体験してもらったことで、お互いに相乗効果があったと思います。日本各地でダンスに関わる方たちとの横のつながりを実感できたイベントとなりましたね」

そして、ダンスにはあらゆる壁を超える可能性がある、と荒木さんは続ける。

「ダンスでこそ共有できる時間と空間があるんですよね。そこには言葉が必要がなくて、体で感じるものがある。ダンスって、自分をいかに出すかだから、正解はないんです。

障害があったらあったなりの表現の仕方があると思うし、ダンスは違いを受け入れたり、肯定したりしやすい。点数がついたりジャンルで区切ったりする競技もあるけど、本来のダンスって、『その人がその人らしくいていいんだよ』ってカルチャーだと思うんです。そのカルチャーとしての『True Colors DANCE』をもっと広げていきたいですね」

「名前とばし」やほかのワークを見ていても、誰かが特別扱いをされることはなく、個と個が無理なくつながっているからこその楽しさが生まれていると感じました――。こう伝えると、荒木さんは大きくうなずいた。

「特にストリートダンスは、いかに個性を出すか、いかにオリジナルでいるかってことを大事にしているカルチャーなので。今回のワークショップも、それぞれが個性を発揮できる場になっていたのなら嬉しいですね」

-

取材久保直樹

取材・文山本梓

撮影本永 創太

Instagram:souta.motonaga

編集友光だんご(Huuuu)

X(旧Twitter):inutekina

Facebook:tomomitsudango