「入院して留年しても、緊張する舞台も楽しむ」友だちとダンスから得た挑戦する喜び

2022年にカタールで開催されたサッカーワールドカップ。スペイン戦に挑む日本代表チームが整列する試合前。印象的なシーンがあった。

当時の主将・吉田麻也選手が、少し離れたところにいた車いすの日本人サポーターを日本代表の列に引き寄せ、肩に手を回してともに国歌斉唱をしたのだ。吉田選手と肩を組み、涙を流しながら国歌斉唱をしていたこの人こそが、本記事の主人公、持田温紀(もちだ・はるき)さんである。

車椅子で単身カタールを訪れ、世界が注目する舞台に立つ度胸と経験を持つ持田さん。さぞ、達観した方が現れるのだろうと緊張していたが、取材場所にやってきたのは、笑顔が素敵なフレッシュな若者だった。今年3月に大学を卒業したばかりだという。

現在は、ダンサーのマネジメントやダンスイベントの企画制作・演出などを手がける「株式会社ODORIBA」

と、車いすダンサーとして専属マネジメント契約している持田さん。

2024年には、日本財団DIVERSITY IN THE ARTSが主催する、誰もがダンスでつながるプロジェクト「True Colors DANCE 2024」のNHKホールでのライブに出演し、新しい学校のリーダーズとの共演も果たした。

サッカー、世界、そしてダンス。彼の中ではどんな風につながり、どんな思いや挑戦があるのか? 持田温紀さんに聞いた。

事故で車椅子ユーザーに。光を灯してくれたサッカーと"明るい人たち"

── サッカーを愛してやまない少年だったそうですが、持田さんとサッカーとの出会いはいつですか?

4歳からボールを蹴っていました。物心ついたときから小・中・高校と、サッカーとひたむきに向き合ってきました。サッカーを通じて友だちもたくさんできて、「生きがい」として、これからもずっとボールを蹴っていく人生になると思っていましたね。

── そこから事故に遭われて、車椅子ユーザーに......?

はい。高校生のときに自転車事故に遭って脊髄を損傷し、入院生活を送ることになりました。これまで自慢だった足が言うことを聞かなくなって、深く落ち込みました。

長い入院生活では、出口が見えない長いトンネルの中にいるみたいだと思うこともありました。退院した後も、街中や学校で、できなくなったことに直面してショックを感じることも。学校に行けなくなった時期もありましたね。

そこに光を灯してくれたのもサッカーでした。サッカー中継をよく見るようになって。スタジアムにJリーグ観戦に行くことが外出の理由になって、落ち込んだ心が前を向くきっかけになったと思います。

── 車椅子ユーザーになった後、どのような高校生活だったんですか?

当時通っていたのが桐蔭学園という高校だったのですが、長期の入院生活を終えて学校へ戻る頃、ちょうど卒業も間近のタイミングで。、いざ卒業が近づいてきたときに、後悔するんじゃないかな?って思ったんです。このまま卒業してしまったら、高校生活の思い出が怪我や現実逃避したことだけになってしまうのでは?って。

当時は自信をなくしていた頃で、1つ自分でやりきったことがほしい。せっかくなら、高校生活は楽しい思い出にして卒業したいと、留年してもう1年学校に残ることを選びました。

── 自分で選択して留年をされたんですか!

はい。周りからは反対もされましたね。なんでわざわざ?って言われることも少なくなかった。でも、もう一度やり直せるとしたら、高校生活しかないと思っていたんだと思います。もちろん、うまくいく確約なんてものはない。ある意味、どうにでもなれ〜!っていう気持ちでした(笑)。

いざ復学することになって、受験クラスからスポーツクラスに移りました。受験クラスはエレベーターから遠いからという理由でしたが、当時の先生がスポーツクラスにいる皆の「明るさ」が僕に合うのでは?と気遣いをしてくれたのかもしれません。

スポーツのプロを目指す人たちが集まっているスポーツクラスは、当時いわゆる"黄金世代"と言われるメンバーが集まっていて。プロ野球でドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団した森敬斗くんら、選抜高校野球に出場したメンバーもいました。柔道のジュニア世代の世界チャンピオンや、全国大会で初の単独優勝を果たしたラグビー部のメンバーも同じクラスです。

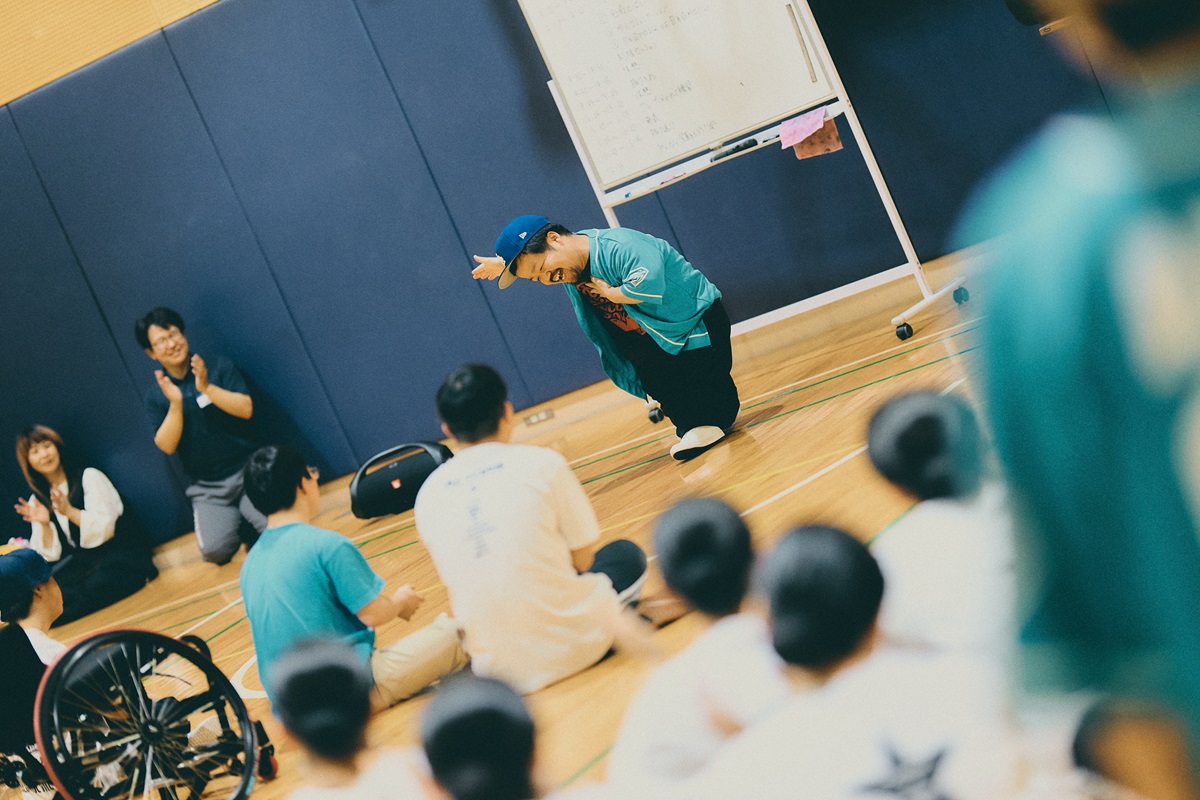

ここで出会った仲間が、今の僕をつくってくれたと言っても過言ではないですね。学校の中は階段しかないところが多く、当時の僕は「なんて高い壁なんだ」と感じていたんですが、クラスメイトたちがよく僕を担いで上り下りしてくれたんです。ほら、こんな風に。

大騒ぎしながら移動してるんですが、この時間はもう授業が始まっていて(笑)。普段はプレッシャーがかかる試合を控えていることもあったはずなんですが、彼らはいつも前向きで、こんな風に笑っているんですよね。

僕自身、車椅子になったことや、同級生が年下になることに対して余計なプライドがあったかもしれない。でも毎回、階段をこんな風に賑やかに運んでもらっていたら、どうでもよくなりますよね(笑)。謙虚さというか、感謝と楽しむことを大事にしていこうと思えました。

嬉しいことも辛いことも、誰にでも起こることだなって。辛い気持ちでいると、楽しいことはあんまり感じなくて、辛いことばかりが気になってしまう。でも、楽しく過ごしている人ってポジティブな出来事にたくさん気づくことができて、ネガティブな出来事があったとしても乗り越える力に変えられる。

追加の高校生活で、たくさんのことを得ることができました。考えてみると、そこから僕は「明るい人」のそばにいることが多くなりましたね。

ダンス、そして海外。新たな挑戦で見つけた、壁を越える気持ちよさ

── 車椅子ダンスに挑戦の場を移した経緯についても、教えてください。

サッカー観戦の際に湧き上がる感情を、何か形にしたいと思ったのがきっかけです。言葉にするだけでは物足りなくて、たまたまパラダンススポーツの世界を知りました。

パラダンススポーツとは、車いすで踊る競技ダンスのことです。社交ダンスがメインなんですが、好きな音楽をかけて踊るフリースタイルというジャンルがあって。このシングル部門に挑戦したところ、ダンスを始めて約5か月にもかかわらず、予選を通過し、国際大会に行くことができました(※1)。

海外の選手とも仲よくなって、「ダンスは言葉を超えて人と繋がれる」と感じた出来事でもありましたね。

海外での体験でいうと、カタールのワールドカップでの経験も大きな影響を与えてくれました。

当時、カタールで過ごす時間がすっごく楽しかったんですよね。カタールという小さな国に、サッカーという共通の話題を持ちながら何百万人が集まってきて、人種も国も宗教も違う人たちがみんな笑顔で過ごしていて。そして、階段や段差がある場所では、言葉が通じなくても、僕の車椅子を数え切れないくらいの人たちが持ち上げて助けてくれました。

そういうシーンを体験しているからこそ、壁を越えて行く心地よさが好きになったんだと思います。

── ダンスや海外など新しいフィールドへ挑戦する中で、いろんな壁を越える体験があったんですね。

「どう乗り越えるか」より、「どう楽しめるか」

── ダンサーとして活動をはじめた持田さんは、障害の有無に関係なくすべての人が一緒に踊ることを目的として日本財団DIVERSITY IN THE ARTSが実施しているプロジェクト「True Colors DANCE」にも参加されていますよね。

はい。2024年から車椅子ダンサーとして参加しています。これまでの「障害×〇〇」って、障害のある人をターゲットにしてるものが多かったり、どうしても雰囲気がしんみりしたりする印象があったんです。

僕自身、大学時代から「パラ大学祭」(※2)というパラスポーツ大会の運営代表をしているのですが、そうした「障害×○○」といったイベントをプロデュースするときには、「楽しく見せる」ことを一番に意識してきました。どう乗り越えるかより、どう楽しめるかが大事だなと。

そういう意味では「True Colors DANCE」は、すべての垣根を越えて人々が楽しめる空間をつくっていた。そこに大きな可能性を感じましたね。

── 昨年の発表を見せていただきましたが、ダンスとしてもかなりレベルの高いことをされていたのでは?

とにかく演出から振り付けが、かっこよかったですよね。共演者である新しい学校のリーダーズのパフォーマンスのレベルに合わせていくんだ!というメンバーの気概を感じました。

裏話をすると、僕は練習に合流するのが遅かったこともあり、めちゃくちゃ自主練を頑張ってましたね(笑)。

本番では「SOCIAL WORKEEERZ(ソーシャル・ワーカーズ)」のDAIKIさん率いる「クランプ(※激しい動きと感情表現が特徴のダンス)」のパートに入っていたんですが、自主練では、内から溢れるパッションや力強さを表現するのに気持ちをつくっていくところからやりました。それでも、みんなのレベルに遅れまいと必死でしたね。

きつい練習の日々ではあったんですが、パラダンススポーツでは基本一人でパフォーマンスをしていたので、チームでやるとこんなに楽しいんだ!とワクワクしていました。ほら、元々サッカーやっていたんで、チームスポーツが好きなんですよ(笑)。

── 本番の舞台袖ではどんなことがありましたか?

振りが飛んだらどうしようという不安やプレッシャーも正直ありましたし、すごく緊張していました。だけど、「言葉に詰まったら踊ればいいし、踊りに詰まったら言葉にすればいい」ってDAIKIさんの言葉が自分を支えてくれましたね。そうして、これまで一緒に頑張ってきたみんながいるから、楽しもう!と心に決めることができました。

そうそう、「クランプ」のパート練習中に、同じ振りのところでよく目が合う子がいたんです。リハーサル中に目を合わせようねって打ち合わせしたわけでもなく、目が合うねってわざわざ言い合うこともなかった。

だけど本番が終わったときに、どちらからともなく「よくあそこで目が合うの、よかったよね! めちゃ楽しかったよ! ありがとう」と言って、笑い合えたんです。そんな風に、「True Colors DANCE」を通して、特別なコミュニケーションがたくさんできましたね。

ダンスを通じて、世界中に友だちを増やしたい

── ここまでお話を伺ってきて、持田さんは「楽しむ×挑戦」をずっと続けているように感じました。楽しみ続けることって、実はコツがいるんじゃないかと思うのですが。

僕は0から100にすることもできないし、なんなら0から1にすることも難しい。僕の一歩は、他の人にとっての半歩かもしれない。だけど、たった半歩でも確実に進んでいることになりますよね。

たった半歩でも挑戦すれば、新しい出会いが生まれて、仲間が増えて、見たこともない世界へ連れていってくれる。その喜びを知ったので、挑戦することが楽しいと感じられているんだと思います。

── これまでの経験は、まさにその繰返しですね。これからの活動や目標についても教えてください。

ダンスを通じた友だちづくりがしたいです。僕自身、少なからず、車椅子になってから友だちとの距離感の変化を感じたことがありまして。高校のスポーツクラス時代は別ですけど(笑)。その際、他の人からすれば車椅子ユーザーへの接し方が難しいところがあるのかもしれないなって思ったんですね。僕自身も、事故に遭うまで車椅子を触ったこともなかったので。

そこから、車椅子の大学生の自分だからこそ、みんなと時間や出来事、体験を共有する場面を作ろうと、いろんな活動をしてきました。でもそれって、別にダイバーシティのためとか、ボーダレスな社会をつくるっていう大きなことじゃないんです。単純に、友だちづくりが大事って気づいたんです。

「モッチーっていう友だちがいてさ。ちなみに車椅子なんだけどね」みたいに障害よりも"個"が先に来るほうが気楽だし、そこには境はないんですよ。

── たしかに。私自身、ここまでお話しして「モッチーさん」と呼びたくなるくらいすっかりキャラクターに魅了されてまして(笑)。それくらい相手のことを知ると、「車椅子ユーザーの方だから」みたいな変な遠慮や迷いはなくなるかもしれません。でも、そんな友だちづくりをダンスを使ってするというのは?

はい。まさに「True Colors DANCE」でも経験した特別なコミュニケーションのように、ダンスは言葉の壁を越えるんです。ダンスがあれば世界中に友だちができる。それも経験を通じて、実感してきたことで。一つ大きな夢があるんですけど、発表していいですか?

── もちろんです。教えてください!

5年後の2030年、サッカーワールドカップ100周年の大会が行われるんですよ。出場国が48か国あるんですけど(※2025年4月現在、64か国に拡大する案も検討中)、車椅子ユーザーになって、より自分自身が羽ばたくきっかけになった海外体験をもっと深めたくて、出場48か国全部に行ってみたいなと思っています。まさに「ワールドカップ世界一周」です(笑)。

ゴールは開幕戦を開催するウルグアイにして、そのまま開幕戦を観れたらいいなと。そこでダンスをコミュニケーションツールにして、世界中の人と友だちになってきたいです!

-

取材久保直樹

取材・文山本梓

撮影本永 創太

Instagram:souta.motonaga

編集友光だんご(Huuuu)

X(旧Twitter):inutekina

Facebook:tomomitsudango