突然の心停止、同僚がAEDで救った命。医師「倒れて5分以内の処置を」1分遅れで救命率は10%低下 #老いる社会

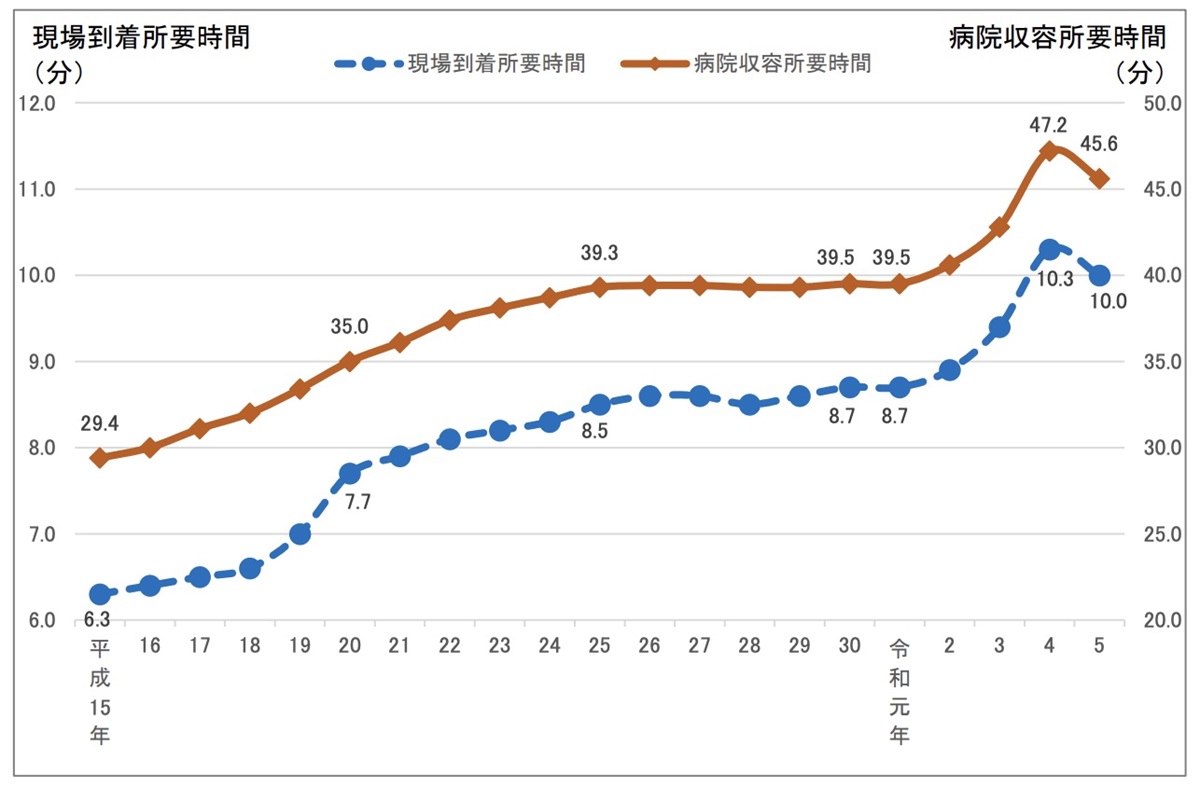

救急車の平均到着時間が年々遅くなっている。高齢化に伴い出動要請が増え、2022年には初めて10分を超えた。心停止の場合、胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAED(自動体外式除細動器)使用により救命率は1割未満から5割に上がるが、2004年に市民利用が可能になったAEDの使用率は4.96%と低いままだ。そんななか、宅配車やごみ収集車など街中を走る車へのAED搭載や、救命ボランティアが駆けつけられるようにするアプリの開発などが進められ、実際にAED搭載のごみ収集車によって命が助かったケースもある。7月1日の「AEDの日」を機に、命をつなぐ新たな取り組みを進める人たちを追った。(取材・文:宮島麻衣/編集:小山内彩希、Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

住宅街での作業中に突然の心停止。同僚が救った命

2019年7月の蒸し暑い日。埼玉県春日部市内のごみ収集を担う石津哲也さんと山中主税(ちから)さんは、住宅街の一角で粗大ごみの回収に当たっていた。

作業中、石津さんは山中さんの姿が見えなくなったことに気づき、心停止状態で倒れているのを発見したという。

「急いで119番をして、電話越しに指示を受けながら心臓マッサージと人工呼吸を繰り返しました。涙があふれて、でも手は止めてはいけないと、必死でした」(石津さん)

そのとき、少し離れたところから、可燃ごみ収集のオルゴールの音が聞こえてきた。石津さんたちが乗っていた粗大ごみの収集車には搭載されていなかったAEDが、「可燃ごみの収集車にはある」と気づき、収集車の元へ走った。乗車していた2名のスタッフと手分けして、山中さんに電気ショックをほどこした。

病院での診断は心筋梗塞。予後はよく、40日後には職場にも復帰。現在に至るまで後遺症なく過ごしている。救助された山中さんは、当時をこう振り返る。

「意識を取り戻したあと、『倒れた直後の処置が良かったからですよ』と担当医から念を押されました。入院中、病室の窓からごみ収集をする石津さんを見つけたときは『ありがとう』との想いを込めて手を振ったりしましたね」(山中さん)

救われた命に感謝しながら、AEDを届けることの重要性を実感している。

「私は持病もなく、仕事もほとんど休まない、健康に自信のあるタイプでした。そういう人でもいつ倒れるかわかりません。住宅街の中で、たまたま収集車が通ってくれたのは本当に運がよかった。AEDにすぐアクセスできる環境を整えるのと同時に、AEDがある場所をみんなが把握することも重要だと感じています」(山中さん)

市町村合併による街の広域化をカバーする「AED搭載ごみ収集車」

山中さんの命を救ったのが、AED搭載ごみ収集車だ。

AEDは駅や学校、交番、商業施設などに設置されているものの、住宅街ではアクセスに課題がある。改善に取り組む埼玉県春日部市では、市内を回るごみ収集車へのAED搭載を進めている。

取り組みが始まった背景には、「2005年に旧春日部市と庄和町が合併して春日部市の面積が広がったことで、AEDの設置状況にも偏りが出てしまったことがあります」と、春日部市健康課・芦野太朗さんは言う。

ごみ収集車に搭載するに至ったのは、市内で収集を担う組合から提案があったことから。消防と連携して収集スタッフ140名が順番に救命講習を受講し、半年をかけて搭載を進めた。

「可燃ごみ収集車は月曜から土曜まで週6日、市内の隅々まで回ります。オルゴール音を鳴らしながら走るので、近くにいることがわかりやすいというメリットがあります」(あすま商事副社長・遊馬敏明さん)

AED搭載ごみ収集車は徐々に台数を増やしていき、現在は31台。

春日部環境衛生事業協同組合理事長・井上功さんは、「市民の方からは『具合が悪くなったらごみ屋さんに言えよ、と家族に話している』といった声をいただいたこともありました」と笑顔。

また、「走るAED」が周知されたことで、市民の救命意識にも変化が生まれている。

「2024年度の救命講習は202回、参加者は4000人を超えました。AEDは設置するのと同時に、使える人を増やすことが大切です。ごみ収集車は市民の救命意識向上にかなり貢献していると思います」(芦野さん)

「何もできなかった」悔しさから、過疎地を走る移動スーパーがAEDを搭載

消防庁によると、心停止者のうち、一般市民に目撃された例は2023年に2万8354人、そのうちAEDが使用されたのは1407人にとどまり、およそ2万7000人には使われなかった。

AEDの使用率が低いままである背景には、都市部と地方で面積あたりの設置台数に格差があることや、設置されている施設が閉館する夜間に利用できないなどの問題がある。

特に、集落が広域に点在し、商業施設も少ない過疎地域ほど、住民がAEDにアクセスしづらくなる側面がある。

過疎化が顕著な秋田県能代市で、移動スーパー・買い物代行業を営む畠山商店の畠山和憲さんは、2024年から宅配車にAEDを搭載。きっかけは、お客さんの死に遭遇したことだった。

「声をかけても、いつもは玄関先まで出てくるお客さんが出てこない。部屋の電気はついている、ポストには郵便物が入ったまま。何かあったなと思いました」

近くの民生委員を呼び、ともに家の中へ。そこで見たのは、倒れているお客さんの姿だった。

「電話越しに救急隊員から『心臓マッサージを始めてください』と言われましたが、こわくて何もできなかった。救命講習は受けていたのですが......」

移動スーパーを始める前はAEDの営業マンだった畠山さん。有用性を熟知していたことから、「AEDがあれば、自分にももっと何かできるのでは」という思いで購入に至った。

畠山商店は、近くに商店がない高齢者を支えるため、高齢者の自宅や福祉施設の前など、毎週平日に約50カ所を巡回し、必要な物を届けている。顧客の多くは80、90代の独り暮らしの高齢者で、年金が2カ月で7、8万円ほどの低所得者も少なくないという。

走行距離は一日100キロ。移動販売を通じて、高齢者の見守りや、近所の人同士をつなぐ役割も担うようになった。

「つい先日も、脳出血で倒れたお客さんが出たばかり」と畠山さん。配達の際に様子がおかしいと感じ、「夕方に様子を見てほしい」と近所の人に声をかけておいたことが早期発見につながり、一命を取り留めた。

AED購入にかかった費用は50万円。設置に関して自治体からの補助を受けることはできなかったため、クラウドファンディングで資金を集めた。

「高齢者の孤独死は地域の大きな問題。自治体にももう少し支援してもらいたいですし、個人でAEDを載せている姿を見てもらうことで、地域の大きな事業者にも導入に意識を向けてもらいたい気持ちがあります」

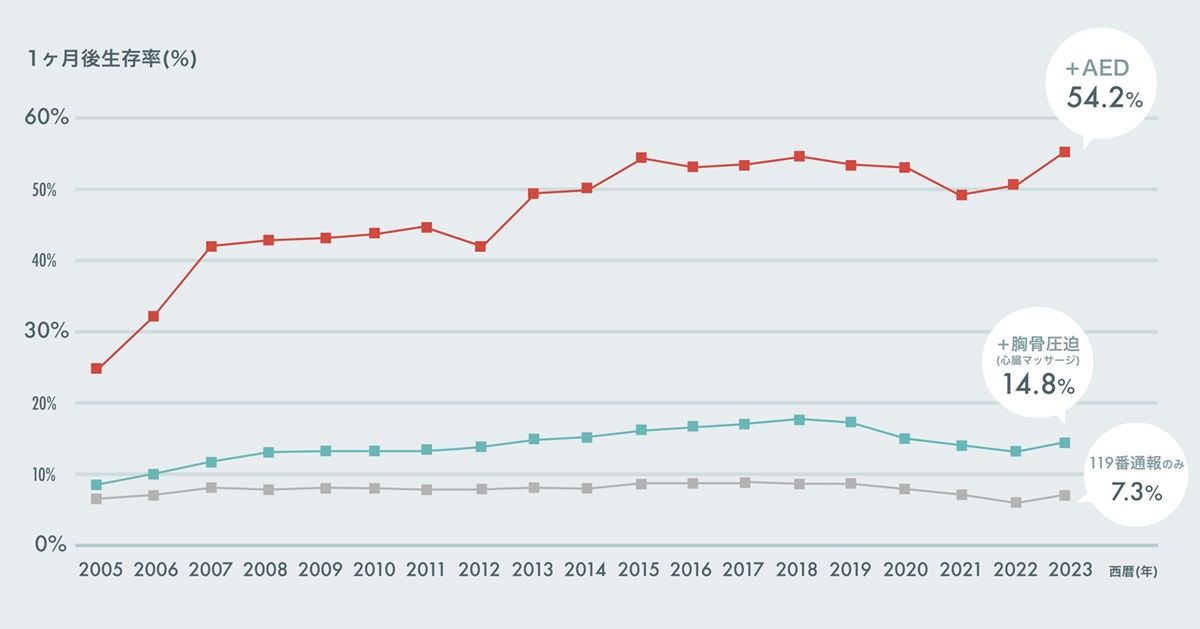

迅速な胸骨圧迫とAED使用で、救命率が1割未満から5割に上がる

AEDの使用によって予後にどのくらいの違いがあるのか。

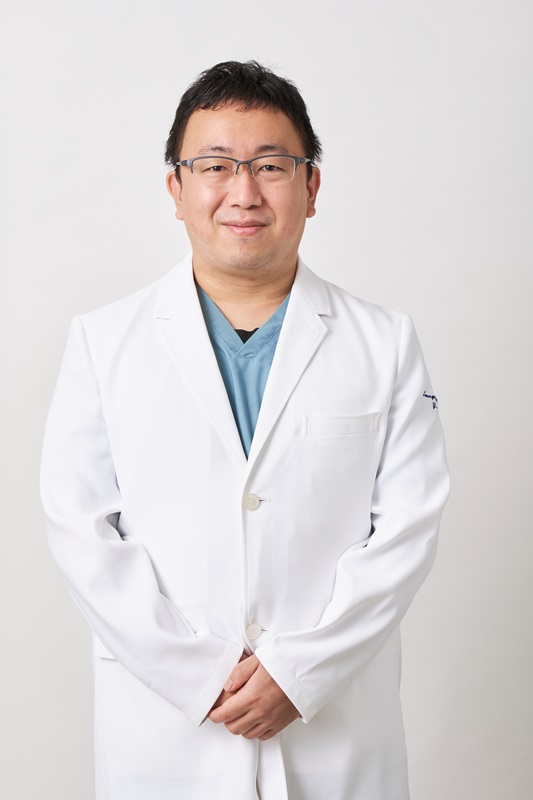

千葉市立海浜病院救急科統括部長として現場で日々救命に当たる本間洋輔さんに解説してもらった。

「突然の心停止に陥った人を救うためにできることは、119番通報、胸骨圧迫、AEDによる電気ショックの3つです。救急隊の到着を待っているだけでは約7%の人しか救命することができませんが、胸骨圧迫とAEDによる電気ショックを行うことで、約半数もの人を救うことができます」

AEDは、パッドを胸部に貼ると自動的に心電図の波形を診断してくれ、電気ショックの必要性がある場合にのみ作動する。

「作動するときの心臓の状態は、ブルブルと微細動し、全身に血がうまく送れない状態になっていることが多く、大きな電気を与えるとそのブルブルした動きがリセットされて正しい動きを取り戻します」(同)

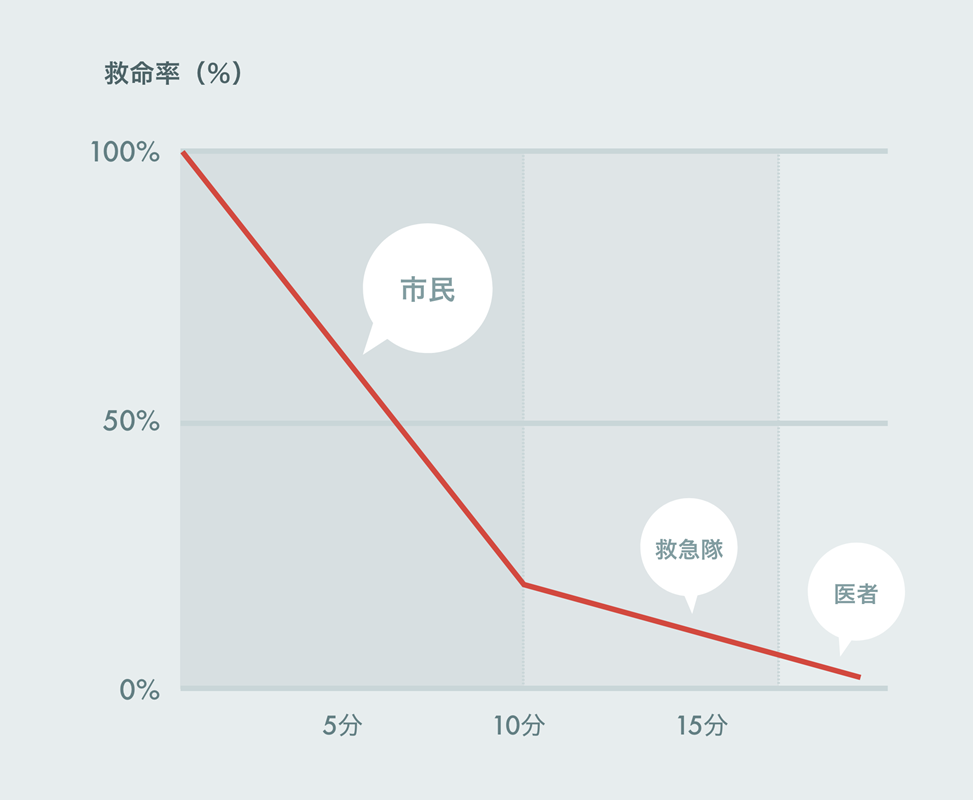

できれば、倒れて5分以内に電気ショックの処置を行ってほしいと本間さんは言う。

「電気ショックが1分遅れるごとに救命率は10%下がります。いかに早く処置できるかどうかが、救命率を大きく上げる鍵となります。倒れている人に意識がなく、呼吸がない、普段通りの呼吸ではない、もしくは判断に迷う場合は心停止と考えて処置に当たってください。万が一心臓が動いている人に胸骨圧迫を行っても大きな合併症はないと報告されています。判断に迷うときこそ勇気を持って救命に当たってほしいです」

台数は多いが、場所がわからない。日本のAED設置の課題

「実は、日本で使用可能なAEDの台数は67.5万台ほどあり、これは世界的にも多いのです」と本間さん。

日本におけるAED設置は、すでに海外で安全性の確認がされていたことから、購入者の登録義務や設置場所の規定などの法整備よりも先に、積極的な配置が進められてきたと語る。

それにもかかわらず、使用率は4%台と低いままである理由のひとつは「どこに今使えるAEDがあるかを知らない人が多いから」と指摘する。

設置場所については現在、ウェブ上で複数の地図サービスがリリースされており、代表的なのは、日本救急医療財団の「全国AEDマップ」と日本AED財団の「AED N@VI」の2つ。今後、統合していく流れが出ているという。

さらに、本間さんはAEDの「いざというときの使いやすさ」が重要だと考えている。

「学校にAEDが1台あるとして、鍵のかかった校長室にあるのと、鍵がかかっていない校門に置かれてあるのでは使いやすさが全然違いますよね。電気ショックを行うには、服を脱がせ、パッドを貼り、波形の診断をする時間が必要になるため、現場から往復2分、一般的に300m圏内にAEDがある必要があります」

海外では、AEDを速やかに現場に届けるため、消防から通知を受けた近隣の救命ボランティアがAEDを持って現場に駆けつけるシステムを導入し、成果を上げている事例もある。

「特にシンガポールは国土が小さく、国が消防とAEDを一元管理しているため、この仕組みがうまく回っています。日本でも『AED GO』というアプリで、一部の自治体と大阪の万博会場で導入が始まっています」

AEDにアクセスしやすい環境を整えながら、現場で動ける人を一人でも多く増やすための教育の機会も、引き続き重要となる。

「2017年に改訂された、中学校の学習指導要領から、実技を伴う心肺蘇生法が盛り込まれました。子どもたちは中学・高校で救命講習を2回経験します。むしろ経験の機会がないのは30代以降の大人たちなんです。現在はEラーニングやゲームを通して救命処置を学べる『救命サポーター team ASUKA』というアプリもあります。通勤や散歩の途中にAEDを探してみるなど、日常の中でできることから始めてみてほしいです」