大規模伐採ではなく「自伐型」林業を――100年、200年の「山」をつくる挑戦者たち

戦後、各地に植林された木が大きく成長し、大がかりな伐採(皆伐)が進んでいる。しかし、皆伐は山の保水能力を低下させ、豪雨時に土砂災害を誘発するという批判もある。一方、皆伐を避け、小規模な間伐を繰り返して森を育てる「自伐型林業」の取り組みが注目されている。都会から移住して挑戦するケースも多いという。先進的な取り組みをしている福井と高知の現場を取材した。

(文・写真/ジャーナリスト・西岡千史/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

移住して林業に挑戦

山と山に挟まれた平野部を、1両編成のワンマン列車が警笛を鳴らしながら走り抜けていく。JR福井駅から越美北線に乗り、田畑が広がる風景を40分ほど眺めていると、福井市の最東部に位置する越前大宮駅に到着した。

冬になると2メートルの雪が積もるこの地域(美山地区)では、秋が終わるまでに山の仕事にめどをつけておかなければならない。この日は、伐倒した木を重機で運搬する作業が行われていた。

「林内作業車を使うのははじめて? 教えながらやるから、まずは丸太にワイヤを通してみて」

宮田香司さん(51)が、作業車のエンジン音に負けないよう大きな声を出す。指示を受けるのは、今年9月に兵庫県から美山地区に移住してきたばかりの土江奈緒美さん(42)だ。

土江さんは大学卒業後、静岡や香川でエステ関係の仕事などをしていた。今年2月に「林業をやりたい!」と思い立ち、宮田さんが代表を務める一般社団法人「ふくい美山きときとき隊」の自伐型林業の研修会に参加。山仕事の楽しさに魅了され、移住を決意した。土江さんは「毎日が学びの連続で面白い」という。

自伐型林業は未経験の人でも挑戦しやすい。自治体によっては支援制度が充実しており、小規模な林業なので初期投資も少なくすむ。一方、自治体にとっては林業の担い手不足の解消というメリットがある。

福井県では2022年度から、自伐型林業の業務を年間100日程度するなどの条件を満たした移住者に、100万円を支給している。土江さんが思い切った決断ができたのも、こうしたサポートが大きいという。

「林業で必要なチェーンソーやパワーショベルなどの重機は、きときとき隊から借りることができます。私の場合、初期費用は防護服の購入ぐらいでした。機械を使えるようになったら、もっと自分の道具をそろえていくつもりです」(土江さん)

大規模伐採ではなく「間伐」

日本の森林は、1950年代から植林されたスギやヒノキが成長したため、主伐(木材利用を目的とした伐採)と再造林の実施を政府は推奨している。主伐の場合、対象区画の木をすべて切る「皆伐」が行われることが多い。

皆伐後は再造林が必要だが、手間も費用もかかるため近年の再造林率は約3割と低迷している。各地で「はげ山」が目立つのはこのためだ。さらに山の皆伐跡地では保水能力が落ち、豪雨時に土砂崩れが多発しているという専門家の指摘もある。

一方、宮田さんや土江さんが実践する自伐型林業は、必要最小限の「間伐」を繰り返すのが特徴だ。森は放っておくと樹木の密度が高くなり、成長が止まってしまう。日陰も増えるため土壌に栄養が行き渡らず、森林は荒廃する。宮田さんは狭い範囲の伐採を適度にすることで、残った木の質を上げる。樹齢100年、200年の大木が育つ、持続可能な山づくりを目指しているのだ。

伐採した木は車で運ぶが、作業道も原則、道幅2.5メートル以下、切り高1.4メートル以下と小さくしている。大規模な皆伐をする林業家は大型の重機を通すため、道幅3メートル、ときには4メートル以上にする場合もあるが、広い作業道は豪雨時の崩落リスクが高まる。

壊れにくい作業道を作設し、自然環境に配慮した山林づくりを目指す自伐型林業。宮田さんはこう話す。

「僕にとって自伐型林業は『地域存続の切り札』。良い森をつくって、100年後に次の世代の人たちが集まった時に『宮田のじいさんは、すごい森づくりをしたなあ』と言われたいんです」

当初は苦労の連続

かくいう宮田さんも移住者の一人だ。もともとは教材などの営業販売をしていて、30代前半のころの年収は1700万円を超えた。しかし、2006年に独立してからは苦労が続き、10年に妻の実家がある美山地区に引っ越した。

翌年の東日本大震災をきっかけに、食料やエネルギーの自給自足に興味を持つようになった。そこで、15年に自宅近くの山林で自伐型林業を始めたものの、当初は苦労の連続だったという。

「まったくの素人ですから、最初は何もわからんわけです。市や県に相談しても、当時は資金面で自伐型林業家を支援する制度がなかった。本当につらかったです」

それでもあきらめなかったのは、宮田さんに「自伐型林業で地域を存続させたい」という夢があったからだ。

美山地区の総面積は、福井市の4分の1を占める。地区の約9割が森林だ。人口は10年前から2割以上減って3614人。典型的な農山村の高齢・過疎地域だが、ここを元気にするには、山の仕事を活性化させなければならないと宮田さんは考えていた。

そんな思いをいろいろな人に伝えるうちに、福井に縁のある企業が1台500万円以上の重機を格安でリースしてくれるようになった。企業が先に動いたことで行政の支援も得られるようになり、軌道に乗り始めた。

おもな収入源は伐採と作業道

宮田さんが2016年に設立したきときとき隊のメンバーは現在5人。林業未経験者もいるため、丁寧に指導する。おもな収入源は間伐した木の販売と、福井市から出る「作業道づくり」の補助金だ。

作業道は林業生産に不可欠で、道をつくった業者には自治体から補助金が支給される。だが、自伐型林業がつくる道幅の狭い作業道は、補助金の対象外になることが多い。それを福井市は、2020年度から支給対象を自伐型林業にも広げ、作業道1メートルにつき2000円を支給するようにした。1日10メートルの作業道作設で、2万円が業者や団体に支払われることになる。移住したばかりの土江さんは、10月は18日稼働し、手取りの支給額は21万6000円だった。

このほか、近隣の住民から木の伐採を頼まれたり、林業研修会の講師を依頼されたりすることもある。宮田さんは言う。

「僕が一人で原木生産を中心に自伐型林業をやれば、年間500万~600万円の収入を得られる。(メンバーは)技術がついて環境が整ったら、どんどん自分でやってほしい。ただ、林業をやっているのはお金を稼ぐためだけではないんです。林業を通じて山を守る人が増えたら、地域が元気になっていく。僕は山を守る人をたくさん育てたい」

自伐型林業に注目した佐川町

日本の植物学の父・牧野富太郎の生まれ故郷である高知県佐川町。来春のNHK朝の連続テレビ小説「らんまん」の主人公のモデルになり、町は今、牧野ブームの到来に期待が高まっている。

佐川町は2012年に自伐型林業を地域再生の柱に位置づけ、移住者を集めてきた。

林業は重労働で、労働災害の発生率は全産業平均の約9倍。さらに自伐型林業では、技術の習得に長い年月がかかる。そこで町は、都市部の人が地方に移住して活性化に取り組む「地域おこし協力隊」の制度に着目した。佐川町産業振興課の下八川久夫課長はこう話す。

「14年の第1期生募集の段階から『自伐型林業による地域おこし』を前面に出し、採用活動をしました。最長3年の在任期間のうちにプロの林業家から技術を習得できるようにするためです。これまで26名の任期満了者がいますが、16名が町内に定住し、うち15名がそのまま林業に従事しています」

雑誌編集者から林業へ

1期生の滝川景伍さん(39)は、佐川町に移住するまでは東京の出版社で雑誌編集者として働いていた。仕事は忙しく、終電で帰宅することが多かったため、子育ては妻に任せっきりだった。

「30歳になる前に『本当にこのままでいいのかな』と思っていた時に、自伐型林業を紹介するテレビ番組を見たんです。『自伐型』っていう名前が面白いなと思って調べたら、佐川町が自伐型林業で地域おこし協力隊を募集していることを知って、すぐに応募しました」

佐川町に来てからは子どもが1人増え、今は4人暮らしだ。滝川さんは朝、子どもを保育園に送り、家事をした後、山に入って作業をする。夕方5時までには山を下り、子どもを迎えにいく。町外で働いている妻が帰宅したら、全員で一緒に夕食を食べる。東京のときとは一変した生活だ。

佐川町は、支援政策のうち「山林の集約化」にも力を入れている。山林は細かく持ち主が分かれていることが多い。しかも、山主は見ず知らずの移住者に山を売ったり、貸したりすることへの抵抗感が強い。そこで佐川町は、隊員が任期満了した後も林業ができるよう山主それぞれと交渉し、町が20年間の管理代行契約を結び、大きな面積に集約している。

作業道への補助も、町と高知県で合計して1メートルあたり2000円を支給している。さらに作業道をつくるためのパワーショベルなどの重機も町が購入し、1日500円程度で貸している。まさに至れり尽くせりのサポートだが、前出の下八川課長はこう話す。

「将来的には、補助金なしで林業が成り立つことを目指しています。水田の基盤整備が税金で実施されているのと同じように、作業道の整備は林業が自立した産業になるために欠かせません。山主にとっても町にとっても、災害に強く、良い木が育つ山になることはメリットが大きく、今は積極的に公金を使って人を育てる時期だと考えています」

林業だけで年収225万円

滝川さんの昨年度の収入を具体的に紹介する。仲間と約1.6kmの作業道をつくって320万円の収入を得た。そのほか、作業道を通すときに伐採した木や、間伐した木の売却などで約726万円。そこからガソリン代や重機のリース代などの経費を差し引くと、利益は約540万円。そのうち滝川さんの取り分は225万円だった。1年間で林業をしたのは150日なので、日当にすると約1万5000円になる。

林業をしない日は、出版社での経験を生かして郷土史の編集などをしている。トータルの収入は出版社時代と比べて少ないが、町で暮らす分、支出も少ないため、最低限の生活はできているという。

ウッドショックで木材価格が高騰するなか、もっと木を伐採すれば高い収入を得られる。しかし、滝川さんはそれをやらない。

「売れる木を切るのではなく、良い木を残して育てていきたい。稼げるからと皆伐をしたら、山のふもとにある家が豪雨の時に被害を受けるかもしれない。100年、200年経っても、地域の人たちに親しまれて、みんなで見守っていけるような山をつくっていきたい」

自伐型林業に取り組む移住者が順調に増えている佐川町だが、今の課題は「山の確保」が追いつかないことだ。そのため、来年度は自伐型林業への就業を目的とした地域おこし協力隊の募集を停止することにした。あえて立ち止まった理由を下八川課長はこう説明する。

「自伐型林業に興味を持って移住したのに、協力隊の任期満了後に林業ができる山がなかったらみんな不安になってしまいます。今は新規をいったんストップし、山の確保や集約を全力で進めていきたい」

「よそ者」を受け入れる風土

佐川町の取り組みを調査した、法政大学現代福祉学部の図司直也教授(農村政策論)はこう話す。

「今、地域おこし協力隊で自伐型林業をしたいという人が増えていますが、自治体によっては大規模林業を推進しているため方向性が合わず、あきらめるケースもあります。その点、佐川町は一貫して小規模な林業の担い手育成に重点を置いています。また、林業とその他の仕事を組み合わせ、生活の基盤を作っていこうと考えていることも、今の移住希望者の考え方と合っています」

佐川町で自伐型林業をする人は多彩だ。3Dプリンターを使う木工作家や、林業を副業にして町議会議員になった人もいる。図司教授は続ける。

「移住政策というと、自治体から移住者に出されるお金の総額が注目されがちです。しかし、今の若い人たちが移住先に求めているのはお金だけではありません。地域の人たちと一緒に課題を解決し、次の世代につなげていきたい。そういった新しいタイプの『よそ者』を受け入れる風土があると、若者たちは喜んでSNSで発信していく。そして、さらに移住者が集まるという循環が生まれていくのです」

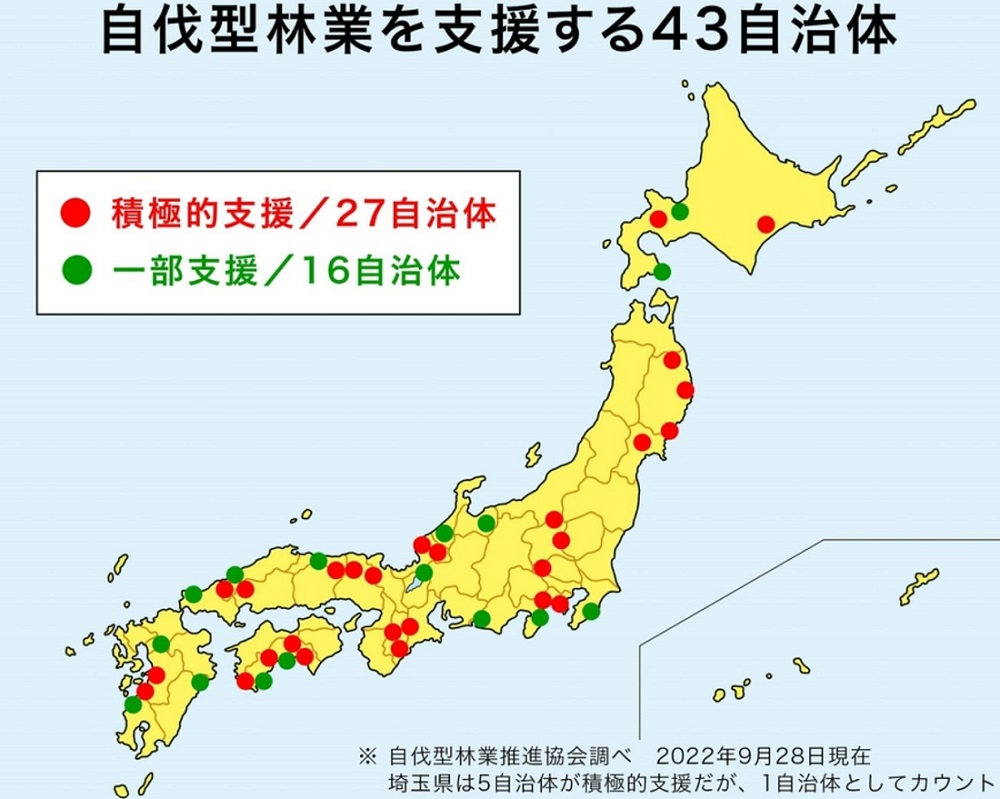

NPO法人「自伐型林業推進協会」によると、過去9年間に開催したフォーラムや勉強会の参加者は5万人を超え、実際に自伐型林業を始めた人は全国で2500人以上いるという。災害のリスクを抑え、持続可能な山林や地域の実現を目指す林業家たちの輪は、確実に広がっている。

元記事は こちら

西岡千史(にしおか・ゆきふみ)

1979年、高知県生まれ。2006年、早稲田大学第二文学部卒。「THE JOURNAL」「週刊朝日」「AERA dot.」編集部記者を経て、現在はフリーランスの記者として活動している。