再生経済は、尊厳を守ること。バリ島で森と農家をつなぎ直す「竹」のチカラ

インドネシアの森が今、危機に瀕しているという。

過度な農地利用や化学物質の使用などにより土地の荒廃が進んだ結果、国土の4分の1が危機的な状況に至り、農家の多くは生産性の低下に直面している(※1)。こうした脅威は貧しい人々の暮らしを直撃する。国の成長とは裏腹に、国内格差は拡大し大多数が貧困から抜け出すことが難しいのが現状だ(※2)。さらに、気候変動が要因となり森林火災や暴風雨、干ばつなどが発生し、土地の荒廃に追い打ちをかけており、昆虫による花粉媒介や食料、生息地の提供といった生態系から享受する恵みの欠如や生物の減少につながっている(※3)。

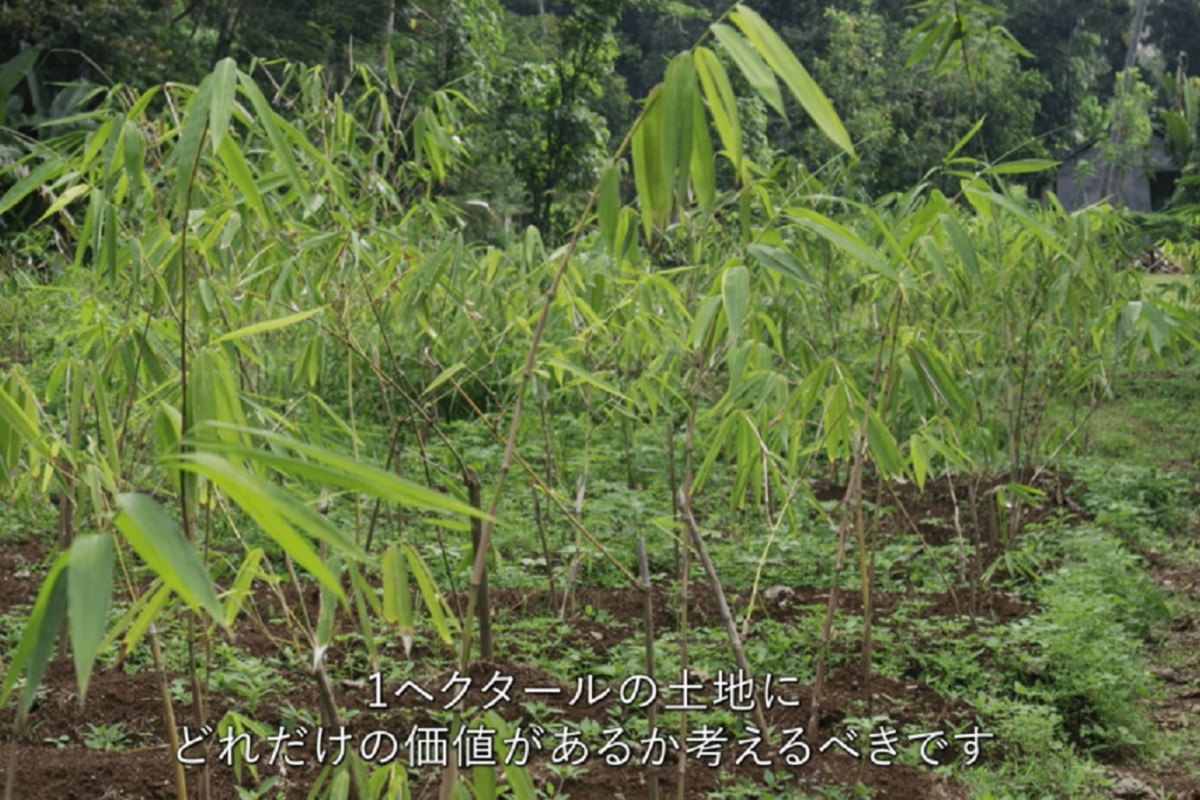

「人々にとって、森は価値のない禿山のようになってしまった」

そう語るのは、アリーフ・ラビック氏。インドネシア・バリ島を拠点として、東南アジアをはじめとする世界12カ国にバンブービレッジを構築することにより、森林減少・気候変動・農村部の貧困・ジェンダー不平等という4つの課題の同時解決に挑む人物だ。アリーフ氏によると、4つの課題解決におけるカギとなるのが「竹」だという。一体、どのようにして竹が荒廃した土地を再生し、農村の経済に変化をもたらすのだろうか。その奥深い仕組みとバンブービレッジ設置に向けた歩みを紐解くため、竹に魅了されバンブーボーイとも呼ばれたアリーフ氏に話を聞いた。

なぜ「竹」が課題解決のカギとなるのか

実は、私たちが普段見慣れている竹は、竹の姿のほんの一部でしかない。目に見えるのは細長い地下茎から地上に向かって垂直に伸びた竹稈(ちくかん)と呼ばれる部分で、木で言う幹にあたる部分なのだという。つまり、竹は草の一種にあたるのだ。その巨大な草は、私たちに見えない地下で森のエコシステムを支える重要な役割を果たしている。

竹は、張り巡らされた根がスポンジのような働きをしており、雨水を吸収して貯めておくことができる。1メートルほどの根であれば、5000リットルもの水を蓄えることができるという。この保水機能が、荒廃した土壌を再生する第一歩となるのだ。こうした機能は竹が複数の植物と共に植えられることで発揮され、竹を中心としたアグロフォレストリーとして実践されている。

さらに、竹の根が炭素を吸収すると糖分を生成し、その一部を菌類に分け与える。すると、菌類のネットワークが生まれ、竹の根が1メートルであった場合、そのネットワークは倍の2メートルにまで及ぶという。そこからキノコが育ち、石などを分解して竹に栄養を与えてくれるのだ。

「生態系において、自ら荒廃した土地を再生する仕組みが構築されているのです。これはすごいことではないでしょうか?私たち人間はこうした自然の仕組みから多くのことを学べます」

土壌を改善した竹を適切なタイミングで刈り加工することで、価値の高い素材にもなる。また、土壌が豊かになることで他の作物も収穫できるようになるという。見向きもされなかった禿山が、竹の力で地域にとって有益な資源へと生まれ変わるのだ。こうした変化は、利益追求型の経済システムに囚われ農家を搾取してきた仲買人の人々に対しても、プロジェクトへの賛同を促す後押しになるという。

「これまでのように、経済システムが搾取できるように設計されている限り、仲買人は農家を搾取します。しかし、もしシステムが搾取できないように設計され、人々の間に信頼と安定性があり、仲買人が農家の働きの価値を理解することができたなら、仲買人も私たちのプロジェクトに賛同してくれます。彼らはただ、違う見方をすることが必要なのです」

このような竹による経済システムの流れを理解すると、土地の貸し出しを渋っていた行政の人々も聞く耳を持ってくれるという。税金を払い続けることができる仕組みさえ確保されていれば、行政側にとっては禿山のままよりも貸し出すほうがよっぽど利益があるからだ。

地中に炭素を固定し、水を蓄え、土壌を再生し、素材価値のある竹が農家の人々の手にわたり、森の自然に価値が生まれる――こうして竹は地域全体に恵みを分配する。この一連の変化は、利益を追求し続ける国際的なバリューチェーンにおいて不当な待遇を強いられていた農家の人々や土地が、尊厳を取り戻す変化でもあるのだ。

つまり、竹を通じて、土や自然から遠ざかった金融資本主義ではなく、土や自然に近い農家の人々へと価値を置き直すことができる。竹そのものが、現在のパワー構造を逆転させることができるシステムなのだ。

農家の人々は"4つの博士号"を持っている

ただし、むやみに竹を刈って良いわけではない。竹が生み出すシステムのなかで、人間が介入するべき適切なタイミングがある。

人間が刈って良いのは、すでに多くの子孫を残し古くなった竹だけだ。最初に伸びてきた竹稈を1代目とするなら、その隣で2代目が成長し、さらに隣に3代目、4代目と続く。この段階まで至ると、1代目の竹稈はほとんど役目を終えているという。ここまで至ってはじめて、人間が自然の恵みをいただいて良い段階となるのだ。

その重要な立場を担えるのは、農家に他ならない。気候変動や経済格差から大きく影響を受ける農家の人々。しかし、彼らこそが課題解決の主役になるのだと、アリーフ氏は語る。どの木がどこにあるのか、どんな土壌か、季節ごとに何が起きるかなど、農家はその土地のありとあらゆることを知り尽くしているからだ。

「農家の人々は、その知識を科学やテクノロジーが要求するように明確に言語化することはできないかもしれません。(中略)でも、森の中を彼らと歩きはじめた途端、そこは彼らの舞台になるのです。これはどんな木で、この石はね......と、生き生きと語り始めます」

自然に手をかけた分、自然の恩恵を受けることができる。竹によって森が再生され、土地が豊かになるだけでなく、竹を資源として得られることで、農家は竹を加工して新たな収入源を確保することができるのだ。

「竹は人間の経済社会システム、さらには精神面において付加価値があるものになります。(中略)十分なお金を得て、子ども達を学校に通わせて、必要ならば車を買うこともできる。そんな自分らしい暮らしを営むことができる『尊厳』が人々にとって重要です。これを、私たちは再生経済と呼んでいるのです」

その収入は、格差の是正にも寄与している。インドネシアの社会においても政治・経済面では男性が優遇されやすい一方、アリーフ氏の主導するバンブービレッジのプロジェクトは女性が活躍できる場にもなっている。女性はより地域社会に根ざして暮らす分、竹を通じた新たな機会創出の可能性に気付きやすいのだ。

ただし、アリーフ氏は自らのプロジェクトにおいて女性のエンパワメントを推進しているわけではないと述べる。あくまでも「平等」を当たり前に追い求めた結果なのだ。

農家の人々の土地に関する知見は、博士号を4つ持っているほどの知識量に値するそうだ。アリーフ氏は、そんな自然の専門家である農家が社会のリーダーとなることを想像してみてほしい、と話す。どんな社会が形成されるだろうか。

農家が主役となって竹を植え、竹が荒廃した土壌を再生し、その土壌が森の生態系をつくりなおしていく。役割を果たした竹を人間が素材として享受し、手を加えることで生活を支える術となっていく。あらゆる働きかけが、人と自然の共生を築く循環につながっているようだ。これがまさに、アリーフ氏が目指すバンブービレッジの姿なのだろう。

心の支えとなるのは、バリ島に生まれた「Karmic Luxury」

こんな素晴らしいシステムならすぐに広がるはずだ、と思ってしまうかもしれない。しかし、根深い課題の解決にはとても長い時間がかかる。

農家の協力なくしては、竹による森の再生は実現しない。しかし農家もまた、荒廃した土地を再生するという提案に簡単には納得しない。「あれはもう使えない土地だ」という今の価値観から変える必要があるのだという。

「まずはお互いを理解するために、一緒の時間を過ごすことが大切。私たちはいつも農家が今いる場所を訪れるところから仕事を始めます。彼らは、近代的な価値体系において劣勢なだけであり、私たちが彼らの価値体系に入っていくべきです。そこは、何もかもが新しい世界なのです」

そう心得ているアリーフ氏も、これまで何度も困難に直面し乗り越えてきた。

「私は、"4つの博士号"を持つ農家の人々から知識を学ぶためには、何をどのように質問すれば良いのかを知っています。それがカギなのです。でも結局のところ、農家ではなく人々の仲介者である私は『知識泥棒』になってしまっているかもしれません。なぜなら、その土地の農家から多くの知識を受け取り、自分のものとして活用してきたにもかかわらず、それが農家の人々から教わったことだと言及することを、時折忘れてしまっているからです」

これは農家からいただいた知識なのだと自覚し、それを示すこと。自然を理解するという容易でない経験を経ているからこそ、忘れてはいけない点だ。このような失敗を重ねながら、農家の人々との対話に時間をかけることを学び、人間関係を構築することでアリーフ氏は少しずつ活動の輪を広げてきたのだ。

そうして一歩ずつ前進するアリーフ氏の心を支えるのは、古くから受け継がれるつながりだ。彼は、自身が「Karmic Luxury(カルミック・ラグジュアリー:宿縁として受け継がれる豊かさ)」を背負っていると話した。

「私はKarmic Luxuryを持っており、精神的な意味においてバリ島に恩があります。バリ島という素晴らしい場所で生まれ育ち、聡明な人々に物事を教わる機会に恵まれたからです。でも、そんなバリ島のシステムも利益追求型の社会において傷つき、消えかかっています」

バリ島を擁するインドネシアでは、ビネカ・トゥンガル・イカ(Unity in Diversity:多様性のなかの統一)という言葉が大切にされ、人々の間に違いがあるなかでも調和を見いだそうとしてきた。バリ島本来の生態系や暮らしを取り戻し、そこに根付く考え方を伝えることは、まさにアリーフ氏が実践していることだろう。その活動においても、異なる存在の間に調和を築くことが大切にされている。

これらの哲学的思考が、過去の人々に尊厳を与えてきたのだという。だからこそアリーフ氏は、これから社会が、異なるものを排除し競い合って成長する金融資本主義から抜け出し、新しい種類の成長を目指すことが必要だと考えている。

「私たちに必要なのは、異なるものにも価値を置いた成長です。それは生態系の成長、社会の成長、そして心の成長なのです」

世界に広がるBamboo Familyの輪

アリーフ氏が提唱する竹による森の再生モデルは、国連に採用されるまでに広がっている。2023年9月、UNEP(国連環境計画)とFAO(国際連合食糧農業機関)が主催したローンチイベントにて、Bamboo Village Trustが発足した。アリーフ氏が創設したこの組織は、2021年から2030年を対象とした「国連生態系回復の10年」の枠組みにおけるアクションプランの一つとして、バンブービレッジの普及に取り組む予定だ。

アリーフ氏は「国連生態系回復の10年」の諮問委員としても選出され、これから多くの仲間とともに生態系の回復に挑んでいく。

その翌月、アリーフ氏は支援者に会うため日本にも足を運んだ。彼は一般社団法人Earth Companyが支援する「インパクトヒーロー」に選出されており、今年が支援期間の最終年度なのだ。

アリーフ氏をスピーカーに迎えたイベントには50名以上の人が集まり、彼によるバンブー・ヨガが会場の空気を緩やかにした。大勢の人の前でも、アリーフ氏のあたたかさは変わらず、この日も竹の素晴らしさと農家という職人の偉大さを伝えていた。

「私たちはBamboo Family(バンブー・ファミリー)です」

竹を通じた村のコミュニティとアリーフ氏、そして彼を応援しようと支援する人々の輪。離れた場所でそれぞれに違う役割を持ちながらも、まるで家族のようにあたたかいつながりが生まれているように感じられた。

バリ島から、複雑なシステムを逆転させる「竹」の革命

「私たち人間は、社会のシステムが何層にも重なっていることに気が付かず、全体の一部ばかりに目を向けがちです。だから人々は短絡的に捉え、解決を急いでしまいます。しかし実際には、包括的なアプローチなくしてはたったひとつの課題でさえ解決することができません」

そうアリーフ氏が語るように、いま世界が直面する課題はあまりにも複雑であり、解決に至る日は遠いと感じることもあるだろう。

しかし、そんな複雑さもそのままに受け入れながら、力強く、けれど優しく革命を起こしているのが、竹なのだ。森の土壌を再生し、地域経済を動かす素材となり、荒廃した山を恵みの山へと変える──こうして竹は農家の人々と土地へ尊厳を返還していく。竹による社会システムの転換は今、アリーフ氏によって育まれ、バリ島の地から間違いなく広がっている。

編集後記

アリーフ氏は「農家の人々は職人だ」と何度も話していた。単に手仕事をする人たちという意味を示すのではなく、自然を知りつくした人々への深い尊敬の心を表していると感じた。社会システムが竹によって変化していくのだとしたら、私たち人間、特に消費者の価値観も竹によって変わり得るのではないかと思う。農家や土地が果たす役割が重視されることによって、ひとつひとつのモノに対してどこで誰がどのように作ったのかがよりダイレクトに消費者に伝わるからだ。大規模な工場で製造される商品からは感じにくい、農家という職人たちによる技や手触り感は人々の心を動かし得るだろう。そうした自分の目や心で感じる人と人とのつながりこそ、私たちが長く大切にすべき感覚ではないだろうか。

その繋がりを歴史上の視点から捉え、行動の軸として大切にする姿勢が込められていたのが「Karmic Luxury」というアリーフ氏の言葉。この表現には、今まで出会ったことのないほどの言葉の力を感じた。これには先代から引き継ぐ責任だけでなく、自分が生まれた土地への感謝や愛情が込められている。さらにはそれが「Luxury(ラグジュアリー:贅沢)」なことだと捉える考え方には、彼の慎ましさや寛大さを感じずにはいられない。日本に生まれた私自身には、どんな「Karmic Luxury」があるのだろうか。今はまだはっきりとしないが、これからじっくりと向き合っていきたい問いを得たと感じる。

社会を変えようとするとき、私たち「人間」が何をするのかという議論になりやすい。しかしアリーフ氏から学んだのは、竹という自然が自然を再生し地域社会をも巻き込んで豊かな循環をつくるという、必ずしも人間が主体とは限らない社会の変え方だ。行動を改めるとき、1つの絡まった課題をひとりで解こうとするよりも、思い切り視野を広げて世界を見渡してみると、この地に根を張り続けてきた自然から優しい変革の起こし方を学べるのではないだろうか。

元記事は こちら

※1

Sitorus, Santun R. P., and Andrea E. Pravitasari. "Land Degradation and Landslide in Indonesia." Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education, vol. 1, no. 2, 2017, pp. 61-71

※2

Inequality in Indonesia: millions kept in poverty

※3

Indonesia | Global Climate Change

【参照サイト】

特集1 竹のおはなし (2)|農林水産省

【参照サイト】

IMPACT HERO 2021 アリーフ・ラビック|一般社団法人Earth Company

【参照サイト】

Launch of the Bamboo Trust Fund | UNEP

【参照サイト】

森林再生をしながら地域創生、女性のエンパワメント、気候変動対策に挑む社会起業家アリーフ・ラビックのライフストーリー|YouTube

仲原 菜月

仲原菜月(なかはら なつき)。大学在学中にスウェーデン・ウプサラ大学にて交換留学。大学1年次から難民支援や環境問題、ソーシャルビジネスに触れる。一般社団法人Social Innovation Japan / mymizuや一般社団法人Earth Company、上勝町内にてインターン。ウクライナ避難民の写真展「OnOurWayHome」を都内で開催。現在関心のあるテーマは、脱成長、紛争予防、自然観など。