「生理で迷惑をかけることに罪悪感があった」子宮内膜症に苦しんだアナウンサーが語る、性について学ぶことの大切さ #性のギモン

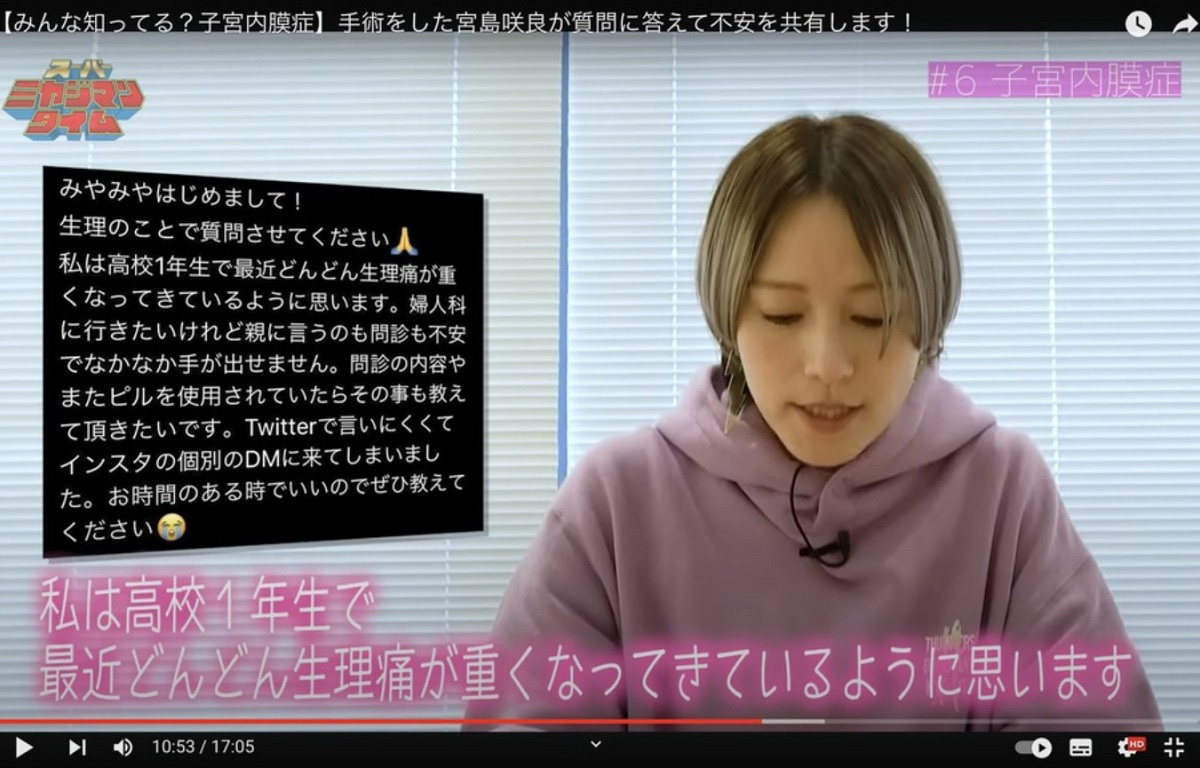

フリーアナウンサーの宮島咲良さん(40)は、35歳のとき、テレビ番組のロケ中に、臓器をかき回されるような激痛に襲われた。のちに子宮内膜症と分かり、手術を受ける。これをきっかけに、女性特有の疾患や低用量ピルについて学んでいった。こういった経験や知識をブログやYouTube、ラジオ番組などで発信したところ、たくさんのお礼のメッセージが届いたという。女子医学生の意識調査をした医師は、「若い世代だけでなく、親世代のリテラシーも高める必要がある」と話す。宮島さんと主治医、性教育に取り組む医師に取材した。(取材・文:高島三幸/撮影:長谷川美祈/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

ロケ先で「臓器をかき回されるような激痛」

現代女性が人生で経験する生涯月経回数は、約450回。昔はもっと少なく、『生理用品の社会史』(田中ひかる著)によると、明治時代の女性の生涯月経回数は50回程度。今より2年遅い14歳ごろに初潮を迎え、閉経は2年早い48歳ごろ。出産回数も多く、授乳性無月経の期間も長かった。平均寿命や出生率、ライフスタイルの変化によって、生涯月経回数は明治時代の4~9倍に増加した。

それに伴い増えているのが、不妊や卵巣がんなどの入り口となる子宮内膜症。重い生理痛を我慢してきた人ほど発症リスクが高まり、生理痛は子宮内膜症を疑うサインの一つとなる。しかし、生理痛を放置する人は少なくない。

フリーアナウンサーの宮島咲良さんも、ひどい生理痛を数十年も我慢し続けてきた一人だった。

「『あ、生理が来た』といつもの腹痛を覚えた瞬間、胸のあたりから下腹部までの臓器を上下左右に引っ張られ、ぐちゃぐちゃにかき回されているような激痛に襲われました。これからスポーツ番組のロケで、陸上競技のやり投げにチャレンジするというタイミングでしたが、あまりの痛みで座ることさえできない状態でした」

今から6年前、宮島さんが35歳のときの話だ。中学生で初潮を迎えて以来、重い生理痛が続いていたが、経験したことのない激痛に悶絶した。真っ先に頭に浮かんだのは「生理痛なんかで仕事に穴を開けられない」。ロケのスタッフが全員男性だったので、助けを求めることにも躊躇した。通常の倍の鎮痛剤と胃薬を口に入れ、1時間ほど横になって休ませてもらった。痛みは治まらなかったが、スタッフやゲストに迷惑がかかるという申し訳なさと使命感から、体験ロケをやり切った。

収録を終え、壁伝いに歩きながら何とか帰宅。38度を超える熱があった。しかし、病院には行かなかった。

「今思えば、それがおかしいと思うんです。異常な痛みでも、『生理痛は我慢するもの』という意識が刷り込まれていたからだと思う」

子宮内膜症は、子宮にできるものではない

翌日も朝から晩までテレビ番組の収録があった。近所の婦人科へ足を運んだのは、激痛に襲われてから10日も経った後だった。

「2日目、3日目と段階的に痛みが和らぎ、いつもの生理痛と同じだと思ってしまって......。母から『あの痛がり方はさすがにおかしい。一度病院で診てもらっては?』と言われ、仕事が一段落したタイミングで重い腰を上げました」

超音波検査の結果、子宮内膜症と診断された。

「医師から、『両方の卵巣に子宮内膜症が発生して嚢胞(のうほう)ができ、卵巣が4㎝の大きさに膨らんでいる。激痛は、肥大した片方の卵巣が少し破れて中身が体内に流れたため。他の臓器との癒着もあり、内臓が引っ張られるような腹痛も起こっていた』と説明を受けました。そこで初めて『子宮内膜症って何?』と思ったんです」

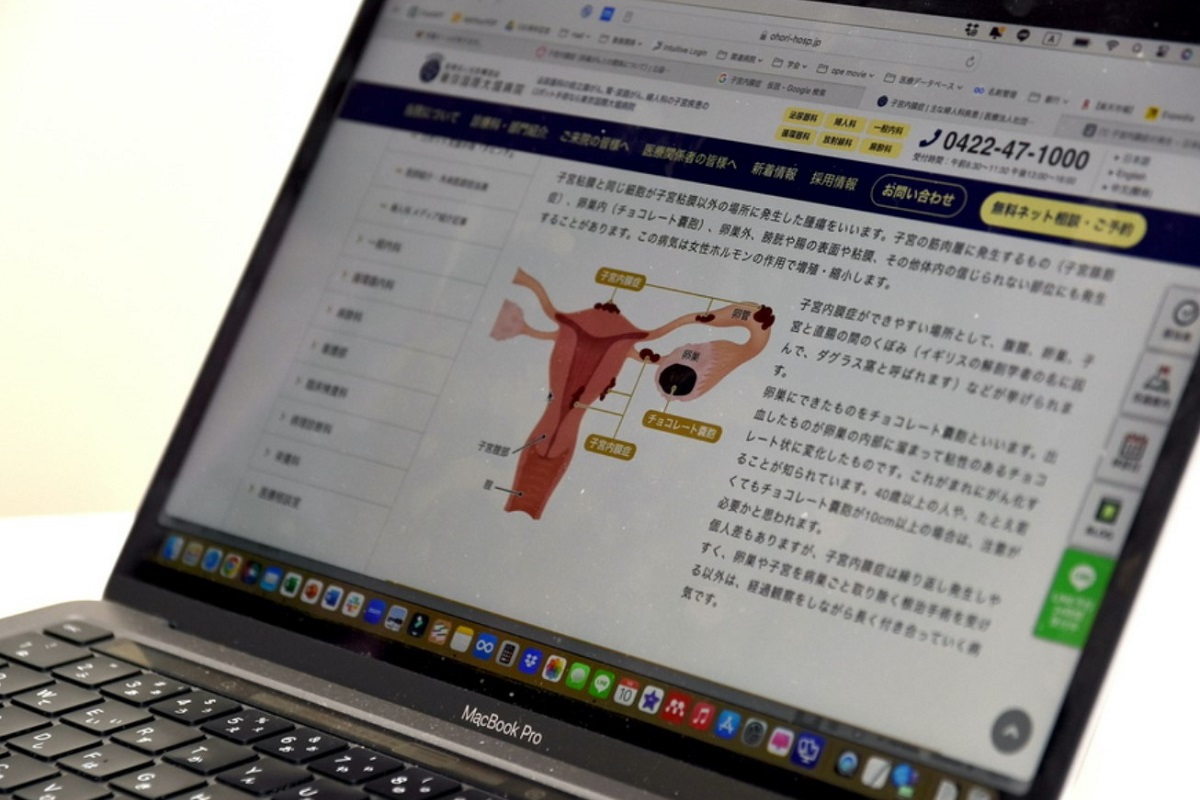

子宮内膜とは、子宮の内側にある膜のこと。妊娠は、卵子と精子が出合って受精卵となり、子宮に移動して子宮内膜に着床することで起こる。妊娠が成立しなかった場合、受精卵受け入れのために厚くなった子宮内膜は不要となり、子宮から剥がれて血液とともに排出される。それが毎月訪れる生理だ。

だが、子宮内膜が何かの理由で、卵巣などの他の臓器に流れ、そこで出血を起こす場合がある。子宮以外の臓器は出口がないので、経血がどんどん溜まって袋状の嚢胞ができ、臓器の炎症や肥大、痛みなどを引き起こす。それが子宮内膜症だ。

診察の結果、経過観察になった。次に検診を受けたのは1年後だった。両方の卵巣とも7㎝に肥大しており、医師から卵巣内の嚢胞を取り除く手術を勧められた。体を傷つけることに抵抗があった宮島さんは、すぐに決断できなかった。

納得して手術に踏み切るまでのステップ

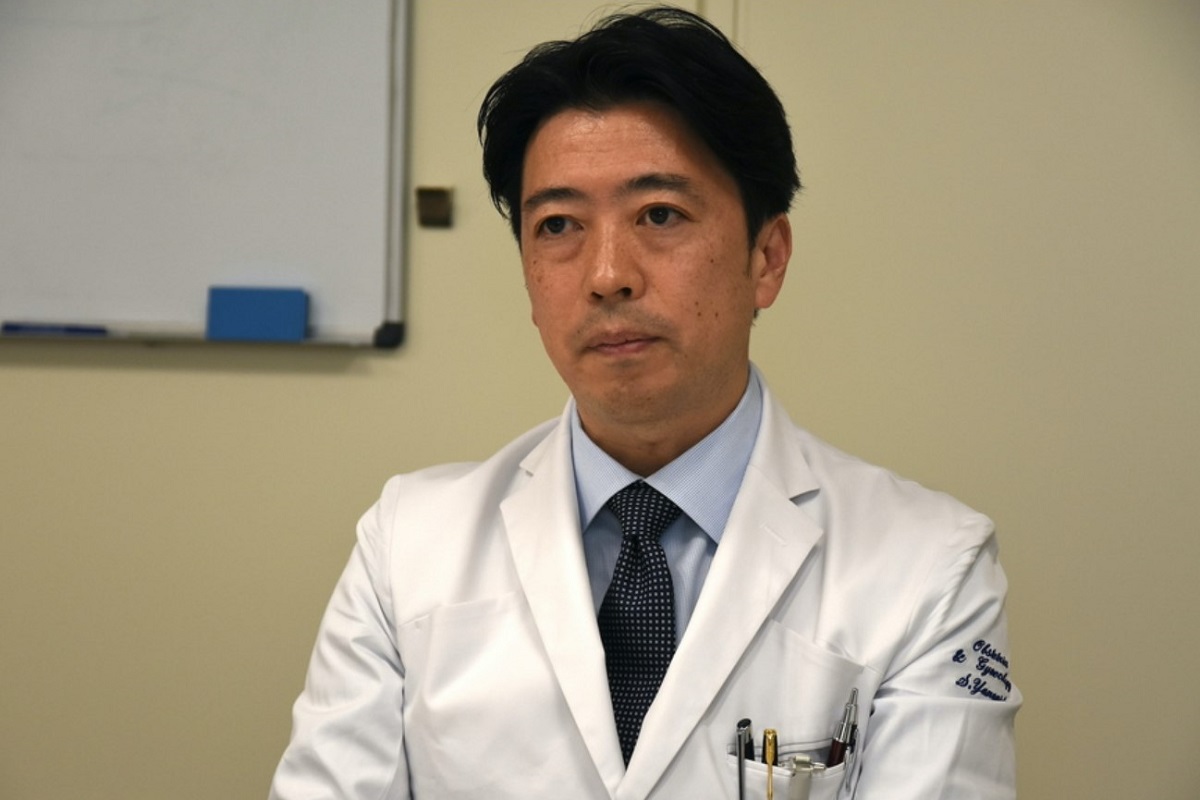

セカンドオピニオンを求め、別の医師の診察を受けた。その一人が、東京慈恵会医科大学の産婦人科医、柳田聡さんだ。

柳田さんから、黄体ホルモン(プロゲステロン)の働きをするホルモン剤(ジエノゲスト)を服用して嚢胞を小さくする治療法を提案された。内服治療があるなら試したいと、半年間、服用することにした。3カ月ほど不正出血などの副作用はあったが、服用すると生理がなくなるので、快適さを実感した。嚢胞のサイズは小さくならなかったが、手術に踏み切る決心ができたという。

「腰痛や排便痛、むくみもひどくなってきたんです。嚢胞を手術で取り除くときに正常な組織も少し削り取ってしまうので、卵巣の機能が低下して妊娠しづらくなる可能性があると説明を受けましたが、今すぐ絶対に出産したいという気持ちがなかったことと、つらさから解放されたい一心で手術したいと伝えました」

2021年3月、約3時間の腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術を受けた。下腹部に小さな穴を開けて、へそから入れたカメラで確認しながら、両方の卵巣内の嚢胞を摘出し、臓器との癒着も剥がした。その後、ジエノゲストを継続して服用している。再発はない。

手術を終えて世界が劇的に変わったと宮島さんは言う。

「毎月、生理の期間は、マネージャーさんやスタイリストさんに『ごめんなさい、少しだけ寝かせてください』と謝って、楽屋のソファで横にならせてもらっていました。痛みがないのはもちろん、『人に迷惑をかけない』といった精神面でもずいぶん楽になりました。低用量ピルで生理痛を抑えることができ、子宮内膜症を防げるのなら、もっと早く知りたかったです」

予防のカギは「生理痛を我慢しないこと」

どんな人が子宮内膜症を発症しやすいのだろうか。柳田さんに改めて聞いた。

「妊娠・出産の経験がない30代に多く、重い生理痛がある人や経血量が多い人ほど子宮内膜症の診断を受けやすくなります。不妊治療を受けて初めて子宮内膜症だと分かる人もいます」

子宮内膜症が問題なのは、その先にさまざまなリスクがあるからだ。

「代表的な症状は、痛みと不妊です。また、子宮内膜症ができやすい場所は、卵巣のほか、腹膜や膀胱といった骨盤内にある臓器なのですが、そういった場所で炎症が起きて、子宮や卵管、腸などの臓器と癒着すると、生理痛や月経過多の悪化や、慢性的な下腹部痛や腰痛、排便痛、性交時痛につながります。まれですが、卵巣がんになる人もいます」

子宮内膜症を発症する明確な原因は分からないという。

「子宮から膣を通って体外に排出される経血の一部が、卵管を通っておなかへ逆流する場合があります。その際に、経血に含まれる子宮内膜の細胞が卵巣に付着して、子宮内膜症を引き起こすという説が有力です。治療方法は、経過観察、薬物療法、腹腔鏡手術などさまざまですが、患者の症状や、出産希望などを聞きながら提案します」

妊娠・出産により生理の回数が減れば、子宮内膜症が起こりにくくなったり、症状が改善したりすることもある。だからといって、放っておいていいということにはならない。予防のカギは、「生理痛を我慢しないこと」と柳田さんは指摘する。

「低用量ピルで生理痛や経血量が緩和されれば生活の質が上がり、子宮内膜症の予防になります。それは、不妊症や卵巣がんのリスクを下げることにもつながる。鎮痛剤で生理痛を和らげても子宮内膜症の予防にはなりません」

低用量ピルの浸透を妨げる「ママブロック」

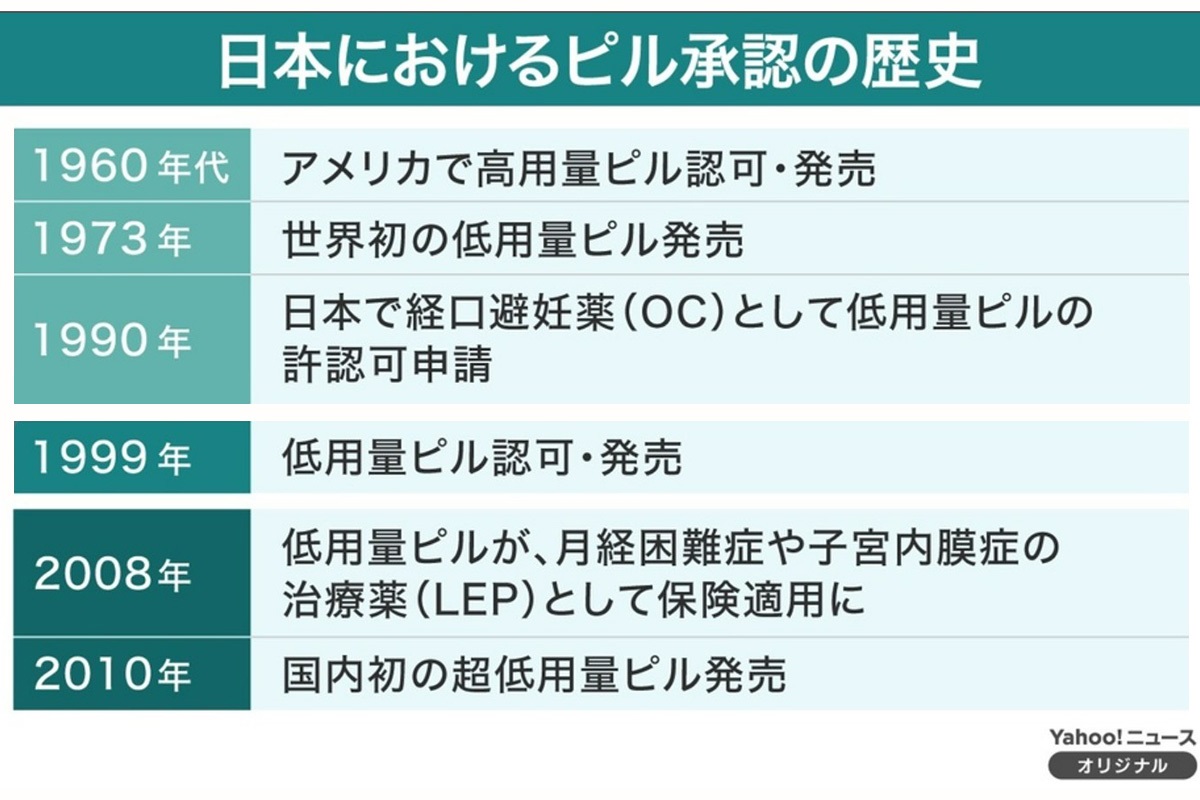

低用量ピルは、子宮内膜症や月経困難症(生活に支障をきたすほどのひどい生理痛)の治療薬として保険適用になっている。

宮島さんは低用量ピルを服用していなかった。存在は知っていたが、婦人科を受診して処方してもらうには至らなかった。

「大人になって『低用量ピルを使ってみようかな』と母に相談したら、『生理を止めるなんて体に悪そうだから、やめたほうがいいんじゃない』と言われ、行動できなかった。親も私も知識がなかったから、服用に抵抗があったんです」

日本での低用量ピルの内服率は低い。国連の調査によると、日本のピルの内服率は2.9%。米国13.7%、フランス33.1%、英国26.1%などと比べるとかなりの差がある(「避妊法2019」)。

その背景について、柳田さんは「ピルは経口避妊薬と認知され、年配になるほどネガティブな印象を持ち服用に抵抗があるのでは」と指摘する。また、中高生などの子どもの服用には、「ママブロック」がかかる場合もあるという。

「骨の成長の妨げになるのではと心配される保護者もいると思います。医師と相談の上ですが、基本的には初潮がきていれば中学生でも使えると思っていただいて大丈夫です。思春期の終わりにやってくる初潮は、ほぼ成長し終えたよという合図だからです」

副作用のリスクはある。代表的なものは飲み始めの吐き気や頭痛、不正出血などだ。こういったものについて、柳田さんはこう説明する。

「こういった症状はマイナートラブルと呼ばれ、数カ月でおさまることがほとんどです。また、最近は副作用が少ない超低用量ピルが主流です。ピルは何種類もあるので、合わなければ別のピルに替えて試せます。考えられる重大な副作用は血栓症ですが、確率的には、妊婦が血栓症になるリスクより低いとされています」

ただし、40歳を過ぎると血栓症のリスクが高まるため、慎重な投与が必要になる。

「ですから、低用量ピルは、若い年代からの服用が一つのポイントになります。40代以降の患者さんでは、ジエノゲストを選択したり、子宮内に挿入して装着するミレーナという器具を使ったりする場合もあります。いずれにしても、医師とよく相談してほしい」

低用量ピルを服用するには、婦人科を受診しなければいけないというハードルもあるだろう。しかしそれ以上に問題なのは、「生理痛やピルなどに関する正しい知識を得る機会がないこと」と柳田さんは指摘する。

医学生の女性も正しい低用量ピルの知識がない!?

実際に、女子学生の低用量ピルの知識はどの程度なのだろうか。

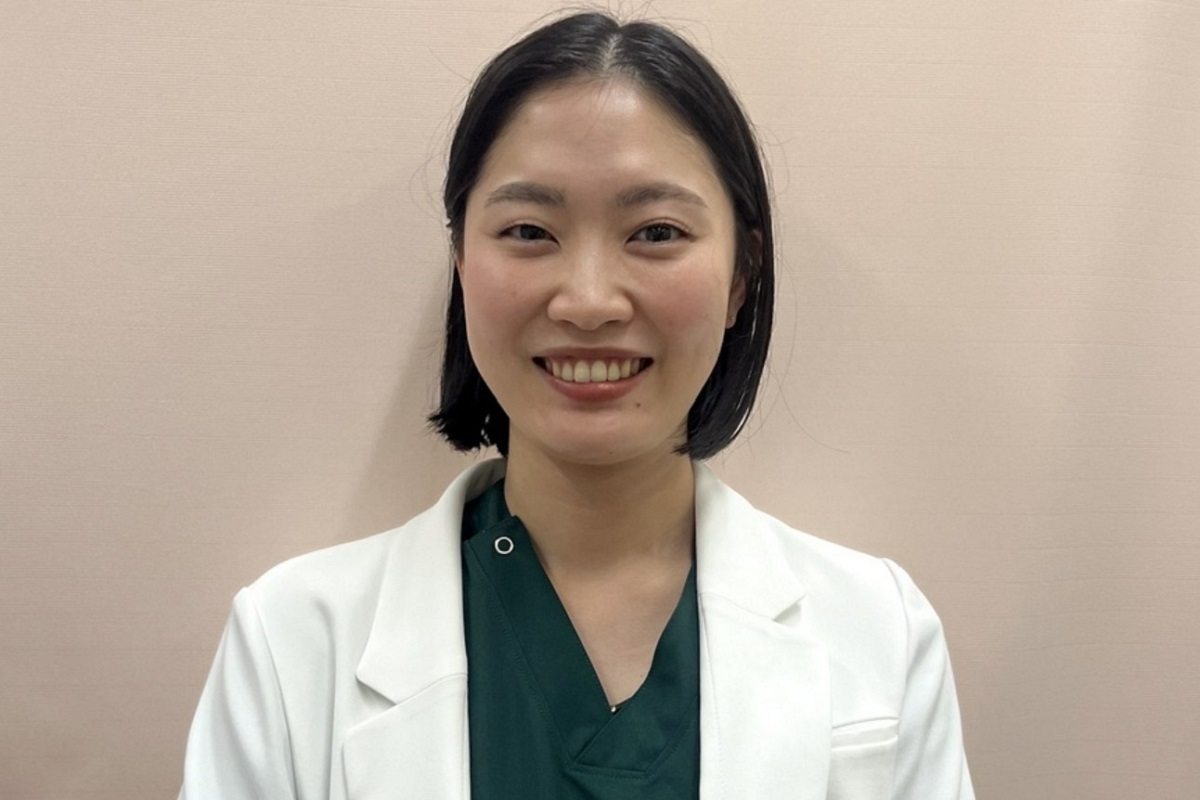

秋田赤十字病院で研修医として働く菊池華代さんは、学生時代に国際医学生連盟日本支部(IFMSA-Japan)に所属し、小中学生に生理や避妊といった性教育を行う活動をしていた。そして、東京女子医科大学の医学部生だった2022年、「女子大学生における女性のヘルスリテラシーと低用量ピルに対する意識調査」をテーマに論文を書いた。

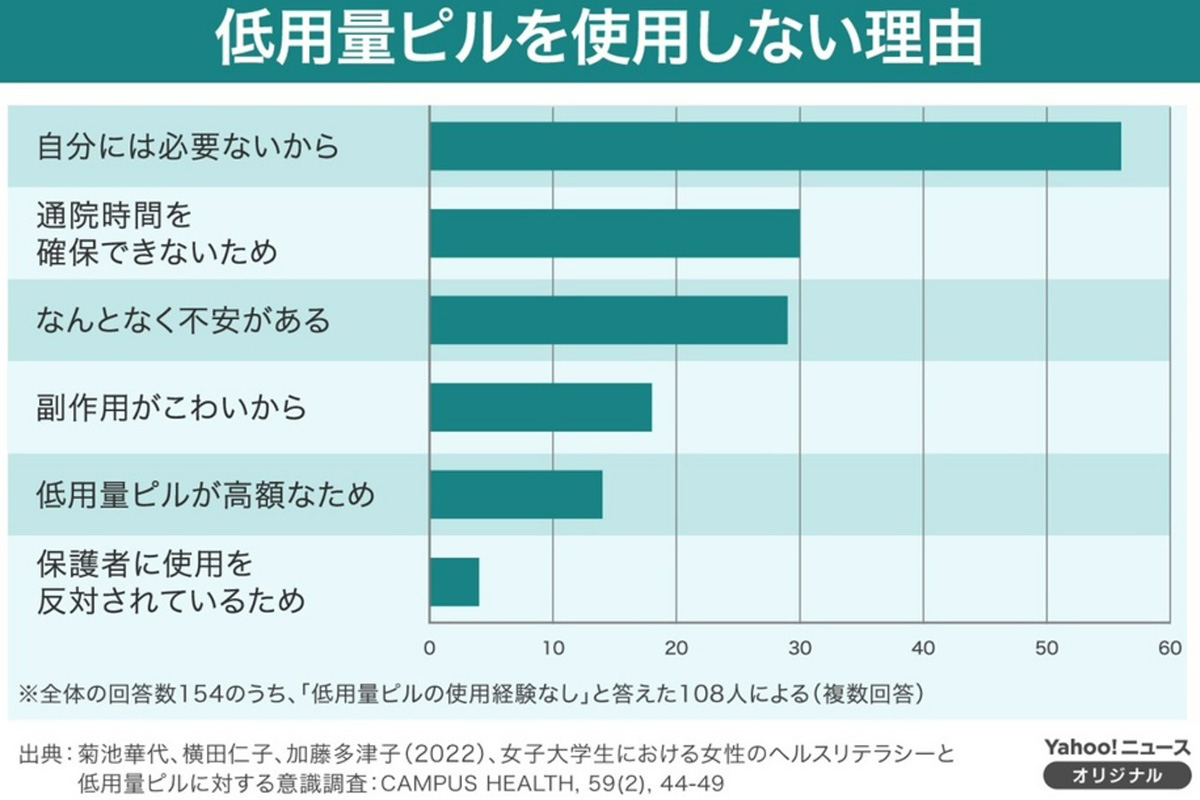

「ヘルスリテラシーが高いと思われる女子医学生の、低用量ピルの利用状況や知識レベルを調査しました。約7割が低用量ピルの利用経験がなく、その理由を見ると、『何となく不安がある』と回答した人が約30人いました。低用量ピルに関する知識が十分でないことがうかがえます」

少数だが、「保護者に使用を反対されているため」という回答もあり、「ママブロック」の傾向も見えた。

菊池さん自身は高校2年生のときに、薬剤師の母親から低用量ピルについて教わり服用したことで月経困難症が楽になった。

「親世代と子どもたち、両方のヘルスリテラシーを高める機会をつくることが大事ではないでしょうか。これからも啓発活動を続けていきたいと思っているのですが、将来は泌尿器科医を目指しています。男性も、泌尿器科医が話せば耳を傾けてくれるのではないかと思うからです」

柳田さんは、生理やピルに関する知識を得る重要性を次のように話す。

「昨今、女性活躍推進がうたわれていますが、毎月の生理痛、子宮内膜症による不妊など、女性にはパフォーマンスを十分に発揮しにくい体の事情があるのに、知識が届いていないゆえに周囲の理解を得にくい状況は、機会均等とは言えません。正しい知識を得られれば、『生理痛は我慢するものではない』という思考に変わり、婦人科受診につながりやすくなる。受診してもらえれば、内服薬や体質改善のセルフケアといった方法を提案できます。子宮筋腫や子宮腺筋症といった婦人科系疾患も見つけやすくなる。我慢せずに相談してほしい」

ある日、宮島さんの元に、「宮島さんのブログを読んで子宮内膜症について知り、生理痛が重い娘にも読ませたら婦人科へ行く本人の決心がつきました」というお礼のメッセージが届いた。

「生理痛が重いのは当たり前だと思って生きてきました。初潮を迎える頃にこうした知識を学校で教えてもらえれば、その後の人生、もっと楽だったと思います。私の発信がきっかけになって、婦人科に行くハードルが下がればうれしい。男性にもぜひ知っていただきたいです」

「#性のギモン」は、Yahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。人間関係やからだの悩みなど、さまざまな視点から「性」について、そして性教育について取り上げます。子どもから大人まで関わる性のこと、一緒に考えてみませんか。

元記事は こちら