気候変動で人生が変わってしまう子どもたち。子どもの貧困とのつながりとは?

11月20日(月)は、「世界子どもの日」。世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的とし、国連によって制定された国際デーです。11月30日には気候変動対策を話し合う国連の会議「COP28」の開催も控える中、気候変動と子どもの生活への影響について知るために、ユニセフハウスを訪ねました。

気候変動によって生活が脅かされているという実感はありますか?

こう聞かれて、「たしかに昔と比べて気温が上昇しているのを感じるし、今年の夏の暑さは身体にこたえたけれど、『生活が脅かされている』というのはちょっと大げさかな」と、感じる人が多いのではないでしょうか。実際、筆者はそのような感覚でした。

けれど、この問いを地球規模まで広げてみると、まったく違う答えが返ってきます。

「アフリカなど、途上国や新興国を指すグローバルサウスでは、気候変動による影響で日常生活が立ち行かなくなり、命の危機にさらされている人々がすでにたくさんいます。特にその被害を受けているのは貧困層の子どもたちです」

こう話してくれたのは、アフリカ・ケニアでユニセフ職員として働く榮谷明子(さかえだに あきこ)さんとメザーズ惠理(めざーず えり)さん。

気候変動がアフリカの子どもたちに与えている影響とは一体、どんなものなのでしょうか。

お話を聞いていくと、気候変動による生活へのさまざまな影響は、日本の子どもたちにとっても無関係ではないことがわかったのです。

日本とグローバルサウス、気候変動への"温度差"

ここ数年、大雨や台風などの災害が増え、夏は猛暑日が続いて熱中症の危険が叫ばれるなど、日本でも気候変動を肌身で感じる機会が増えてきました。

しかし一方で、気候変動の対策については「2030年までにCO2量を削減していこう」など、目の前の問題を解決するためではなく、どこか将来のためと捉えられていることが多いように感じます。

そんな話をすると、メザーズさんは「私たちのいるケニアを含むグローバルサウスの国々では、気候変動は未来の課題ではなく、過去から今まで続く目の前の緊急課題なんです」と一言。

「サイクロンや干ばつや水害など、地域によって気候変動の現れ方はさまざまですが、昔は時々起こる程度のものだった自然災害が今では頻繁に起きていて、気候変動は日常になってしまっています」と、榮谷さん。

ユニセフでも、以前は緊急援助として自然災害に対応していましたが、それでは追いつかず、現在は通常業務の中に気候変動への対策を組み込み、対応に当たっているそうです。

「水がない」から始まる負の連鎖で、人生が変わってしまう子どもたち

榮谷さんとメザーズさんが暮らすケニアでも、2020年10月からの2年半、ほとんど雨が降らない雨季が5回続き、ここ40年で最悪の干ばつが起こりました。

被害を受けたのは、ソマリア、エチオピア、ケニアなど「アフリカの角」と呼ばれるエリアにまたがる東アフリカの国々。ケニアの首都ナイロビは経済的に発展を続けている東アフリカの中心都市ですが、国土の北側・北東側の国境付近は乾燥地域が広がっており、干ばつの影響を特に受けたのがこのエリアの人々でした。

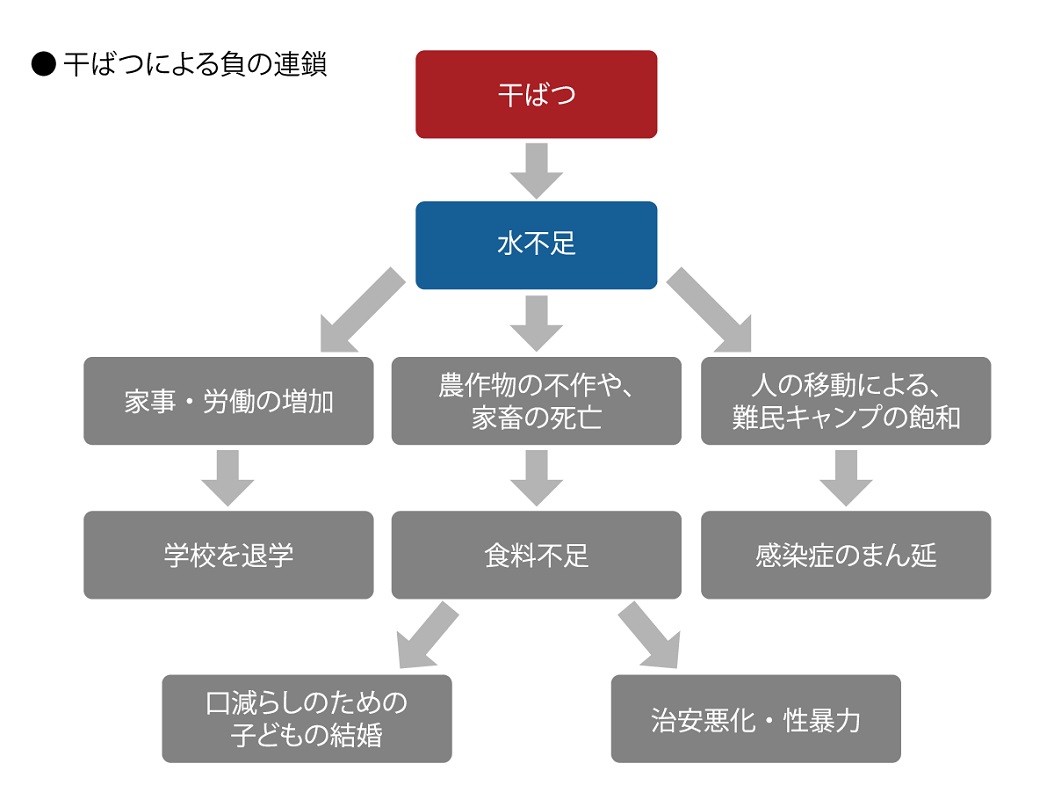

「水がなくなることにより、飢えや乾きという直接的な被害があるのはもちろんですが、そこから派生してさまざまな問題に巻き込まれてしまう"負の連鎖"が起こっています。最も影響を受けてしまうのが、貧困層の子どもたちです」と、メザーズさん。

現在、約23億5000万人いる世界の子どものうち、気候変動のリスクが非常に高い地域に住んでいる子どもの数は約10億人にものぼると言われています。

気候変動から生まれる負の連鎖とはどういうことか、ある少女の体験から見ていきましょう。

シャーリーンさんは、ケニア北西部にあるトゥルカナに暮らす14歳。母親はなく、2つ年下の従姉妹と叔母との3人暮らし。干ばつの影響で叔母は病院での仕事を失いました。

水がなくなることで、まず困るのが食糧です。作物を育てようにも育たず、家畜のヤギも死んでしまいました。市場に出回る食べ物も少なく、通貨の価値は下がっているのに物の値段はどんどん上がって買うこともできません。そんな中、シャーリーンさんの家に遊牧生活をしていた親戚家族がやってきて一緒に暮らすことになりました。干ばつのせいで遊牧に必要な牧草地が消滅してしまったのです。養わなければいけない人が増え、夕飯が食べられない日が続きます。

それでも日々を生きるためには水を得ないといけません。シャーリーンさんは遠くの川へ水を汲みに行くため、学校を休むようになりました。友人の中には2時間かけて川に行き、20Lもの水を持って戻って来ないといけない子もいます。その道中で性暴力に遭う子どももいました。

また、食料や水を求めて人が移動することからも問題が生まれます。

ケニアは東アフリカの中では比較的安定している国であるため、ソマリアやエチオピアから避難してくる人が多く、干ばつが始まって以来、難民キャンプは飽和状態となっています。狭い空間の中でコレラなどの感染症が流行し、予防接種を受けられていない難民の子どもが命の危険に晒されました。

そんな苦しい生活の中でも、叔母の支援により、なんとか学校に復帰したシャーリーンさんですが、登校してみるとクラスの様子は一変していたのです。貧困を理由に退学した子、家族の食い扶持を減らすために強制的に結婚させられた子、まだ10代にもかかわらず妊娠した子......。多くの友人たちが教室から姿を消していました。

「水がない」に端を発した生活の変化が、子どもの人生を大きく変えてしまったのです。

温室効果ガスを出さない子どもたちが、だれよりも気候変動の影響を受ける

ケニアを例に、気候変動による自然災害が子どもの教育や結婚など人生を左右する事柄にまで影響を及ぼしていることがわかりました。

さらに、温室効果ガスを、あまり出していない国の子どもたちが被害を受けているという現実があります。ケニアと同じく干ばつの被害を受けているソマリアのCO2排出量は全世界のわずか0.05%。先進国が出した温室効果ガスのツケを払わされているのは、このエリアに住む子どもたちなのです。

「気候変動が貧困層の子どもたちに被害をもたらすというのは日本でも同じ。夏の猛暑に苦しんでいるのは、エアコンをガンガン使っているわけでもなく、環境負荷の高い飛行機に乗って旅行しているわけでもない子どもたちです。異常気象を引き起こす気候変動と子どもの貧困の問題は、実はつながっています」とメザーズさん。

気候変動と子どもの貧困のつながりについて、榮谷さんは児童文学『八月のひかり』を紹介してくれました。この本は、作家の中島信子さんが日本国内のひとり親家庭を支援するフードバンクに取材をし、貧しい母子家庭の夏休みの様子を子どもの目線から描いたものです。

この先の未来、子どもたちの生活はどうなってしまうのでしょうか?

今、温室効果ガスの排出量を抑え、気温上昇にブレーキをかけようとする動きが世界中で起こっています。少しでも気候変動による被害を小さくするために、私たちもこれまでの"あたりまえ"を変えていかなければいけません。プラスチックごみの削減や節電、移動手段の検討など、個人でもできることはたくさんあります。これまでの日常を続けていては、加速度的に進む気候変動をくい止めることはできないのです。

気候変動による自然災害と隣り合わせの世界というのは、いつ日常がひっくり返ってもおかしくない世界であるということ。そのような世界においては、人々の連帯と共感力がより大切になってくると榮谷さんは言います。

「貧困について語るときに『本人の努力が足りないから』という自己責任論で片づけてしまうのはすごく危ないと思っています。

基本的人権や子どもの権利は、だれもが生まれながらに持っているものです。それに対して政府は医療や教育などの社会インフラを整備したり、セーフティーネットを張って弱い立場にいる人々を守る責任がある。それと同時に地域に根差したサポート体制も必要です。

東日本大震災のとき、仕事を辞めてボランティアに行った人たちがいましたよね。だれもが危機的な災害に見舞われてもおかしくない地球環境下において、困っている人に隣人として手を差し伸べるという市民としての共感や連帯が、これからますます大事になってくると思います」

知ることから、日々の小さな選択を変えていく

気候変動と子どもの貧困はつながっている。

筆者は今までそういう認識を持ったことがありませんでした。気候変動は環境問題、子どもの貧困は経済格差などの社会問題として、それぞれ別に捉えていたのです。

小さい頃から「地球上にはごはんが食べたくても満足に食べられない子どもたちがいるんだよ」と、親や先生から教わってきました。その子どもたちの命の最後の糸を絶ってしまうのは、自分が出したプラスチックのゴミや付けっぱなしにした電気かもしれない。かつて遠い国の話と思っていた子どもたちと自分の日常生活が、実はつながっていることを今回の取材で知ることができました。

ユニセフのレポートによると、2050年には世界の20億2,000万人すべての子どもたちが高頻度で発生する熱波にさらされると予測されています。30年後の日本で、エアコンを使えない子どもたちはどうなるのでしょう。その子どもは自分の大切な人であるかもしれないし、災害や異常気象によって自分の生活も立ち行かなくなっているかもしれません。

今地球上にある命、すぐ先の未来に生まれる命、自分の命を守るために、日々の生活の中にある小さな選択を変えていく。

それはすべて、まず現状を知ることから始まるのだと思います。

-

取材・文 宮島麻衣

X(旧Twitter): @miyajimai517

撮影 安永明日香

X(旧Twitter): @noahbase2016

Instagram: asuka_yasunaga

note: aska_aska

取材・編集 小山内彩希

X(旧Twitter): @mk__1008

取材・編集 くいしん

X(旧Twitter): @Quishin

Facebook: takuya.ohkawa.9

Web: https://quishin.com/