森と台所の課題を解決する 伝統的な包装材「経木」の可能性

調理、保存、包装までマルチに使える台所の優れものアイテム、「経木(きょうぎ)」をご存じでしょうか。

名前にピンとこなくても、崎陽軒のシウマイ弁当の上に乗っているアレ、551蓬莱の豚まんの裏側についているアレ、たこ焼きの舟に使われているアレ、といえばピンとくる方も多いかもしれません。今でも、町のお肉屋さんの中には、肉を経木で包んでくれるところもあります。

このように、意外と日常生活の中で触れる機会がある経木。その歴史は古く、1000年以上前に中国より伝来しました。かつてはその名の通り、お経を書く紙の代わりとして、また屋根の材料にも使われていました。さらに江戸時代に入ると、原料となるアカマツの抗菌・調湿作用を生かして、食品の包装資材としても活用されるように。

そんな幅広い用途と長い歴史をもつ経木は、「プラスチックごみの削減につながる」「間伐材を使うことで森を守れる」として、その価値が再認識されはじめています。一方で、経木づくりに取り組む企業は減り続け、今では全国にわずか20軒ほどしかありません。

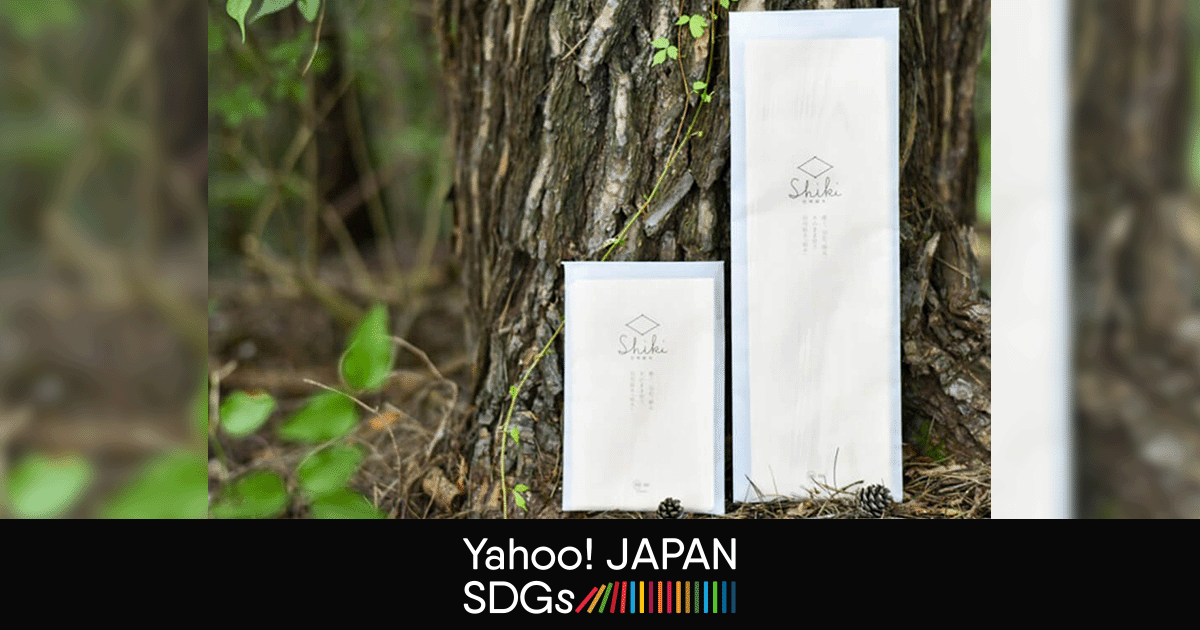

そのうちの1軒が、2020年8月から「信州経木Shiki」の製造・販売をしている長野県伊那市の株式会社やまとわです。

やまとわでは、伊那産アカマツの伐採(間伐)から、木取り(丸太を経木の形に整える)、パッケージデザイン、販売までをすべて自社で行っています。今回は、日本伝統の包装材である経木の魅力と、経木づくりのきっかけにもなった日本の森林が抱えている課題について、株式会社やまとわの取締役の奥田悠史さんにお聞きしました。

今回ご紹介する現場

やまとわ

「豊かな暮らしづくりを通して、豊かな森をつくる」を、スローガンに掲げる株式会社やまとわ。農林業や地元の木材を使った製品づくり、地域にあった暮らしの提案など、森の入り口から出口までをトータルデザインし、森と暮らしをつなげる事業を行っています。

やまとわの信州経木Shiki

「マツ枯れ病」から森を守り、国産材の活用率もあげるアイデア

「経木Shiki」について知ってもらう上で、まずは日本の森林の現状について触れておきたい、と話す奥田さん。

「日本は森林が7割を占める森林大国です。ところが木材の自給率は4割弱に留まり、木材輸入量は世界第4位というインパクトのある数字を持っています。世界的に見ると、森林火災や伐採で森林破壊が加速している問題がある一方で、日本では森林の利用が進まずに放置されているという問題を抱えています」

木を植えて生育し、森ができるまでにかかる時間は約60年だと言われています。

現在、日本各地にある人工林は、1950年代に一斉造林の計画のもと植樹された木がほとんどです。本来なら、10年ごとに一定数の木を伐採し間引くことで、豊かな森が育つはずでした。ところが、1964年東京五輪の開催年に木材貿易の完全自由化、さらに1985年のプラザ合意による円高が追い風になり、輸入材が木材市場を席巻。国内の木々は伐採されないまま、過密状態の森が増えていきました。

「森が過密な状態では、一本いっぽんの木の生育に悪影響を及ぼします。隣あった木との距離が近くなると、根をしっかり張ることができず、さらに光合成する葉の面積が狭くなってしまうので、細い木になってしまうんです」

正しく太った木は、しっかり根を張るため、土壌流出を防いだり、水の浄化機能や貯水機能が働いたりと、森を守る役割を果たします。しかし細い木ばかりの森では本来の機能を果たさなくなり、最悪の場合、自然災害の引き金になることも。

また、伊那市の民有林の約20%を占めるアカマツは、「マツ枯れ病」の蔓延という大きな問題も抱えています。マツ枯れ病とは、センチュウの寄生によって木々が立ち枯れていく被害のこと。放っておくと次々と被害が広がっていくうえ、一度でもマツ枯れ被害を受けた木は再生することが難しく、材木としての役割を果たせなくなった木は、切り倒すしかありません。

「枯れ上がった松の葉は夏でも赤褐色になるため、山の景観が変わってしまいます。放っておくと倒木の危険性もあるため、私たちは完全に枯れてしまう前にアカマツを利用したいと考えました」

社内でアイデアを出したり、周囲の人の声を聞いたりする中で行き着いたのが、日本で古くから使われてきた包装材「経木」でした。市場での評価は低いアカマツですが、経木の素材としてはもっとも適していると言われています。それは、節と節の間の長さや強すぎない香り、ほどよく詰まった油分、材質など、アカマツの特長が経木づくりに向いているとされるからです。

求められるのは、0.18mmの薄さで均一に削る高度な技術

2018年に経木づくりの構想をはじめ、販売にいたるまでには約1年半。奥田さんたちが「信州経木Shiki(しき)」と名付けた製品が販売できる形になるまでには、さまざまな試行錯誤があったと振り返ります。

「薄い経木を製造する機械は、僕らが知っている限りではほとんど同じものしかありません。なので経木づくりをしている企業は、どこも約50年前につくられた同じ機械を使っているんです」

奥田さんたちが現在使っている機械は、信州新町の94歳の経木職人・山岸公一さんから譲り受けたもの。しかし、手元に届いた機械はいくつかの部品が足りない状態でした。

「そもそもの機械の『正しい状態』を知らないので、木を削ってはみても、いい感じに削れたり、削れなかったり。そもそも機械の正解すらわからない状態でした。そんなときに、伊那市内に住む方から『同じ機械をもっているので譲りたい』と連絡をもらったのです」

地元の方が譲ってくれた機械は、部品が揃った状態。しかし、修理をしなければ動かないという条件付き。そこで奥田さんたちは「壊れてはいるけれど、パーツがすべて揃った機械」を直しながら、機械の正しい構造を把握、その後、山岸さんから譲り受けた「動くが、パーツが足りない機械」を直し、正常に使える状態にしていきました。

「一枚の経木をつくるには、アカマツを機械に挟み、かんなを削るようにスライドさせて削り出していきます。経木として使うには0.18mmの薄さで均一に削る技術が求められるんですが、これがとても難しくて......」

木工職人でもある中村社長や他のメンバーが挑戦してみるも、なかなか均一の薄さに削れず、試行錯誤の繰り返し。大きく進展したのは、現在「信州経木Shiki」の製作をメインに担う職人、酒井さんが仲間に加わったことでした。

もともと、やまとわの代表である中村博さんと、かんな削りの競技会などで顔なじみだった酒井さん。輪島塗の漆職人として活躍する酒井さんの腕を見込み、中村さんが声をかけたことで2020年4月から経木づくりの職人として参画することとなります。

「酒井さんが入ってから、一気に経木づくりが進展しました。これまで安定しなかった経木の削りが、約二ヶ月ほどで安定し、商品化できる状態にまでなったんです。酒井さんは、現在62歳なのですが、70歳までは現役で頑張ってみるとおっしゃってくれています。『この技術は簡単に習得できないから、それまでに後継者を育てないとやばいよ』とも言われているので、並行して後継者探しも行わないといけないところなんです」

経木の削りに必要なことは、探究心と技術力の両軸。経木を薄く削る刃物の研ぎの技術、そしてマニュアルのない機械と付き合っていく探究心がなければ、綺麗な経木は削れないのです。

また、全国的に経木職人の高齢化は進み、後継者不足から廃業を余儀なくされる業者も少なくありません。今では、わずか20軒ほどの企業が経木づくりを行っているだけとなっています。

「問屋さんから問い合わせをもらって、5年先の取引の打診を受けたこともありました。経木って単価がとても安くて、おそらくこの数十年間値段が変わっていないんですよね。なので、僕らは相場よりも少し値段を上げて、それでも新規で取引してくれるところに取引を絞っているんです。職人さんに相応の報酬を払える循環をつくっていかないと、後継者不足は解決しないと思うので」

たとえ便利で高品質な商品をつくっても、業界自体が衰退してしまっては元も子もありません。「信州経木Shiki」が経木に適正な価値付けをしていくことは、ひとつの産業と文化、それに関わる職人さんたちを守ることにもつながるのです。

森の課題と台所の課題を解決する、「経木(きょうぎ)」

森を守り、かつての人々の暮らしと森との関係性を取り戻すことを目標としている、やまとわ。地元の木材を使った「経木」に注目したのも、中山間地が抱く課題、ひいては日本の森林全体の課題解決と、私たちの豊かな暮らしづくりの両方に寄与できるとの思いからです。

「僕たちはこれまで、家具や木製品など比較的大きいサイズで長い期間使用する商品を手掛けていました。しかし経木は日用品であり、生活の中で消費されていくものです。今まで活用されてこなかった地元の資源が、日々の暮らしの中で普通に使われていくことで、森の風景を取り戻すことにつながっていくんじゃないかと思ったんです」

一般的に、木工製品を作る場合、木を切り出し、木材に加工し、利用するまでには運搬の時間やコスト、多くの労力がかかります。また、住宅に使う建材や家具用材、薪として利用できるようになるまでには、天然乾燥で1年から2年、人工乾燥でも2週間から1ヶ月と、相応の時間や設備が必要です。それに比べて、特別な機械を使わず短い日数で製品になる経木は、エネルギーコストを減らせるという意味でも、サステナブルな製品と言えるでしょう。

「経木は生の木を薄く削り、2~3日ほど自然乾燥させて完成します。エネルギーを使わず、なおかつ早く乾燥して製品になることは、製造面でも大きなメリットだと思います」

古くから包装資材として活用されてきた経木ですが、それ以外にも煮物の落し蓋につかったり、お弁当のおかず入れにしたりとその活用法は多岐に渡ります。

「実際に購入した方々の使い方を聞いてみたところ、『揚げ物の敷物に使う』だとか、『まな板でお肉を切るときに敷く』といった方が多かったです。それ以外にも、パンを冷凍する際に経木に包むと、乾燥を防いでくれておいしさが長持ちするんですよ」

また、自然の木から生まれた無添加・無着色の素材は、捨てる際の罪悪感を感じにくいのも特徴です。

「使い終わったら、燃えるゴミへ。キャンプでは、そのまま焚火に放り込めますし、万が一森に落としてきてしまっても、土に還るという安心感がありますよね。」

自然素材ならではの安心感と、使い勝手のよさを併せ持つ経木は、現代のキッチンにこそ、必要なアイテムと言えるかもしれません。

「商品開発の中で"ウッドペーパー"みたいな名称をつけて新素材としてリリースすることも念頭にありました。だけど、これは江戸時代から日本で使っている伝統的な包装資材。その伝統を僕たちが引き継いで伝えていくことも重要だと考えました。それに、冷凍から加熱まで使える化学素材って実はあまりないと思うんです。自然素材の経木がそれらの役割を担えることに、僕は可能性を感じています。なにより、経木が暮らしを楽しむ手助けになったら嬉しいですしね」

最後に、「今後は経木を使ったステーショナリーをつくろうと思っているんです。経木を手製本でまとめて、ノートの試作中で」とうれしそうに話してくれた奥田さん。 これからも伊那谷の地から、人にも環境にもやさしい循環する製品づくりを通して、木のぬくもりや森の豊かさを、そして豊かな暮らしの提案を私たちに投げかけ続けてくれることでしょう。

-

取材・文ナカノヒトミ

撮影 友光だんご/Huuuu(提供画像以外)

X(旧Twitter): inutekina

Facebook: tomomitsudango