パブ勤めから介護職へ、変わりゆく在日フィリピン人たち #ニュースその後

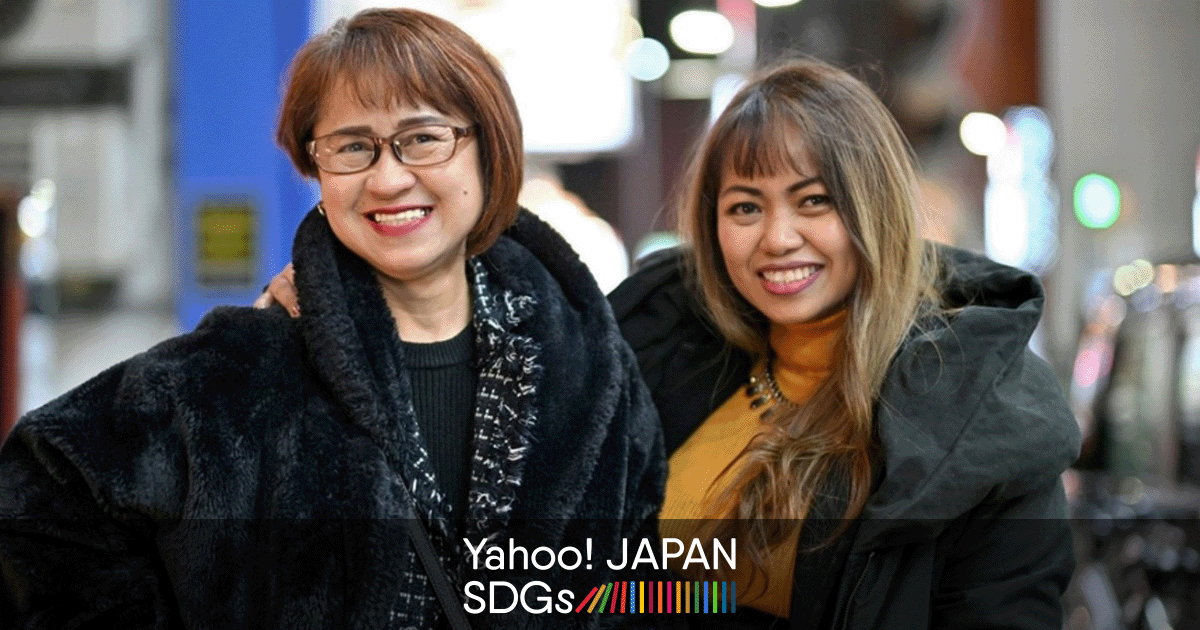

かつて一世を風靡したフィリピンパブ。その最盛期に働いていたホステスたちは年を経たいま夜の街を離れ、介護や工場など昼の仕事で活躍するようになってきた。安藤ネリーサさんと西銘ベリンダさんも同様だ。長年、日本社会を見つめてきた彼女たちの視点から、フィリピンパブの変遷やホステスとしてこの国に渡ってきた人々の人生を振り返る。(取材・文:室橋裕和/撮影:殿村誠士/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

いまや介護業界の貴重な戦力に

老人ホームで働くフィリピン人、西銘ベリンダさん(45)に仕事のことを尋ねると、やけにテンションの高い答えが返ってきた。

「おじいちゃんおばあちゃんみんなかわいくて、自分のファミリーみたい! 一緒にいると心がポカポカするの。いつもハグしてるよ私!」

介護の仕事を始めて2年ほどになる。寝たきりや車いすの高齢者の、おむつを替え、お風呂に入れ、ご飯を食べさせ、歯を磨き......なかなかのハードワークだろうと思うが、それでもベリンダさんは言う。

「介護の仕事、本当に大好き」

やはりフィリピン人の安藤ネリーサさん(51)も、デイサービスで働き始めて1年だ。ときに認知症の高齢者をケアすることもあるのだと、愛知なまりの日本語で話す。

「子どもみたいになっちゃうからね。つきあわないといかん。こっちも子どもになってね」

ベリンダさんもうなずく。

「いろんなこと忘れちゃうよね。トイレに行ったことも、息子の顔も。でも私の顔だけは覚えている人がいて、うれしかったな」

そう日本語で話し合う彼女たちはもともと、フィリピンパブのホステスだった。いまではすっかり介護が天職であるかのように生き生きと働くが、実は全国的に彼女たちのような人材が増えている。パブで働くために来日したが、結婚などを機に水商売を辞め、昼の仕事をと考えたときに介護職を選ぶ女性たちだ。日本での暮らしが長く、日本人とのつきあい方をよく知っている彼女たちは、いまや人手不足の介護業界にとって貴重な「戦力」になってきている。

ベリンダさんは結婚してパブを辞めたあと、ハローワークの「求職者支援制度」を利用して、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)を取得。この資格があれば相手に直接触れてケアをする「身体介護」ができるなど、仕事の幅が広がる。それに漢字も勉強しなおした。日本人スタッフとの申し送りなどのときに漢字の読み書きは必須だからだ。

ベリンダさんは言う。

「私だけフィリピン人だからこそ、みんなと同じようにしないとって。書くのは遅いんだけどね」

「カラオケの字幕は漢字を読む練習になるよね」

なんてネリーサさんも返すが、ふたりともどうして介護だったのだろう。よく、「フィリピン人はホスピタリティーが豊か」と言われたりもする。ベリンダさんが説明してくれた。

「フィリピンでは、お年寄りは家族みんなで面倒をみるの。私のおばあちゃんも歩けなくなったとき、家族が順番にお風呂に入れたり、ご飯を食べさせたりしてね」

大家族の中で高齢者のケアをすることは当たり前で、介護にも慣れているのだという。フィリピンの文化に日本人が救われているわけだが、そのホスピタリティーゆえに彼女たちは苦労を重ねてきた。

バブルが弾けた後、むしろフィリピンパブはにぎわった

ネリーサさんが故郷のマニラ首都圏ケソンシティから日本に来たのは35年前。生活の苦しい家族を助けるためだった。

時あたかもバブル絶頂期の1989年。フィリピンパブも好景気で、店の前に行列ができることもあれば、店で盛大な忘年会を開く会社まであったそうで、ネリーサさんも「深夜までのシフトが終わったら別の店に呼ばれて朝まで仕事して」と、ホステスが足りないほどの活況だった。

当初は東京・新宿にいたが、93年に愛知県名古屋市の歓楽街、栄にやってきた。すでにバブルは崩壊していたが、フィリピンパブの業界は、

「この頃がいちばん良かったかもしれないね」とネリーサさんは振り返る。

というのも、バブルが弾けてなお、泡沫の夢が忘れられず遊びたい男たちはいるわけで、しかし会社の経費はもはや使えないから、飲み代の安いフィリピンパブに流れてくるのだ。

それだけではない。フィリピン人たちの陽気さに、バブルの夢破れた男たちは励まされ、癒やされたのだろう。南国の気質なのか、妙に距離感が近く仕事とプライベートの境界もあいまいで、なんだか友達のように接してくれる彼女たちに、日本のおじさんたちは甘えたのだ。

それにフィリピンパブでは、素の自分をさらけ出せるのだと語る客もいる。俺はどこそこの部長だ、なんて偉ぶったところで外国人の彼女たちにはわからない。「だからなによ」と笑い飛ばされてしまう。それが心地良い。

そんな客でにぎわう栄だったが、ネリーサさんもまた、ほかのホステスの誰もがそうであるように稼ぎのほとんどを故郷に送った。

「自分より家族が先。それがフィリピンの文化だもんで、そうやってあたしたち育てられてきて。自分の生活もあるのに、ぜんぶ送っちゃう」

2000年にミンダナオ島のスリガオから来日したベリンダさんも同様だ。

「相手が幸せな顔になると、自分も幸せになるの。それがフィリピン人」

高度経済成長期を陰ながら支えた

フィリピンパブの源流は1960年代にあるといわれる。その頃、バンドやダンサー、歌手として日本に出稼ぎに来るフィリピン人がたくさんいたそうだ。働く場所はおもにキャバレー。現在のキャバクラとは違い、ステージでのショーを見ながら飲める店で、フィリピン人はムードを盛り上げるエンターテイナーとしてずいぶん重宝されたらしい。

彼らは「興行(タレント)」という在留資格(ビザ)を取得して日本に働きに来ていたが、この「興行」なる枠がどんどんと拡大解釈されていく。フィリピン人女性を歌手やダンサーではなくホステスとして働かせる店が増え、やがてそちらが人気になっていった。

こうして全国的にフィリピンパブが増えていく。とくに愛知県には多かった。この地域は製造業がさかんで出稼ぎ労働者の集まる土地柄のため、男性人口が多かったからともいわれる。それは日本のほかの場所でも同様で、工業地帯があるような街ではたいていフィリピンパブも乱立し、繁盛した。

つまりフィリピン人女性たちは高度経済成長期の日本を陰ながら支え、伴走した存在であったようにも思える。もちろんそこには借金を抱えて来日することの理不尽、ブローカーの搾取、店でのハラスメント、それに惚れた腫れたの男女の悲喜劇も含めたさまざまな問題があったことも確かだ。

それでも家族のためにと異国の夜で働くものの、彼女たちの興行ビザは在留期間が半年だった。切れるといったんフィリピンに帰国するが、また日本に呼ばれるかどうかはわからない。

「働いていたお店からまた指名されると、ビザを取り直して戻れるんです。だからみんな半年間、必死で働くんです」

ふたりは言う。そういう事情にもめげずに、むしろ客の背中をたたいて一緒に笑うような彼女たちの明るさに救われた日本人は多かった。

規制が生んだ「偽装結婚」という手段

潮目が変わったのは2004年のことだ。アメリカ国務省は「人身売買に関する年次報告書」の中で「日本の興行ビザが性的搾取の温床になっている」と非難。これを受けて日本政府は興行ビザの発給を厳しく制限し始めた。そのためフィリピンパブで働けるのは、日本人と結婚して「配偶者ビザ」を持つ、就労制限のない女性たちだけになった。

この頃すでに日本人と恋愛結婚していたネリーサさんとベリンダさんのような女性はパブで働けるが、興行ビザを取得して新しく入国してくる女性は激減。そのためフィリピンパブは衰退した......などと言われるが、実はそうでもない。興行ビザの代わりに、「偽装結婚」という手段が横行するようになったからだ。

ブローカーが、ホステス志望のフィリピン人女性とお金目当ての日本人男性とをカップルに仕立て上げて婚姻させ、配偶者ビザを取得させるという手口だ。表向きは結婚生活を装うため両者が同居する場合もあれば書面上だけのこともあるようだが、ホステスの女性は男性側に支払われる契約料などの名目で給料からお金を差し引かれ、手元にはわずかな額しか残らない。

ビザの規制によって、いわば搾取の形態が変わったわけだが、そのあたりをノンフィクション『フィリピンパブ嬢の社会学』(新潮新書)は克明に描いている。

作者の中島弘象さん(34)は言う。

「偽装結婚の期間は、昔は3年、いまは5~6年という契約でしょうか。その間は月6万~7万円の給料とチップでやりくりしなくてはなりません。契約が終わるとフリーになれますが、今度は配偶者ではなくなるのでビザをどうにかしなくてはならない。興行ビザがなくなっても、ホステスたちがビザや契約をもとにブローカーに縛られる仕組みは変わっていません」

それでも、彼女たちのたくましさと明るさは変わらなかった。作中でも、そして現実でも、「なんとかなるよ」と前を向き、故郷の家族のためにこの国で生き抜いてきた。

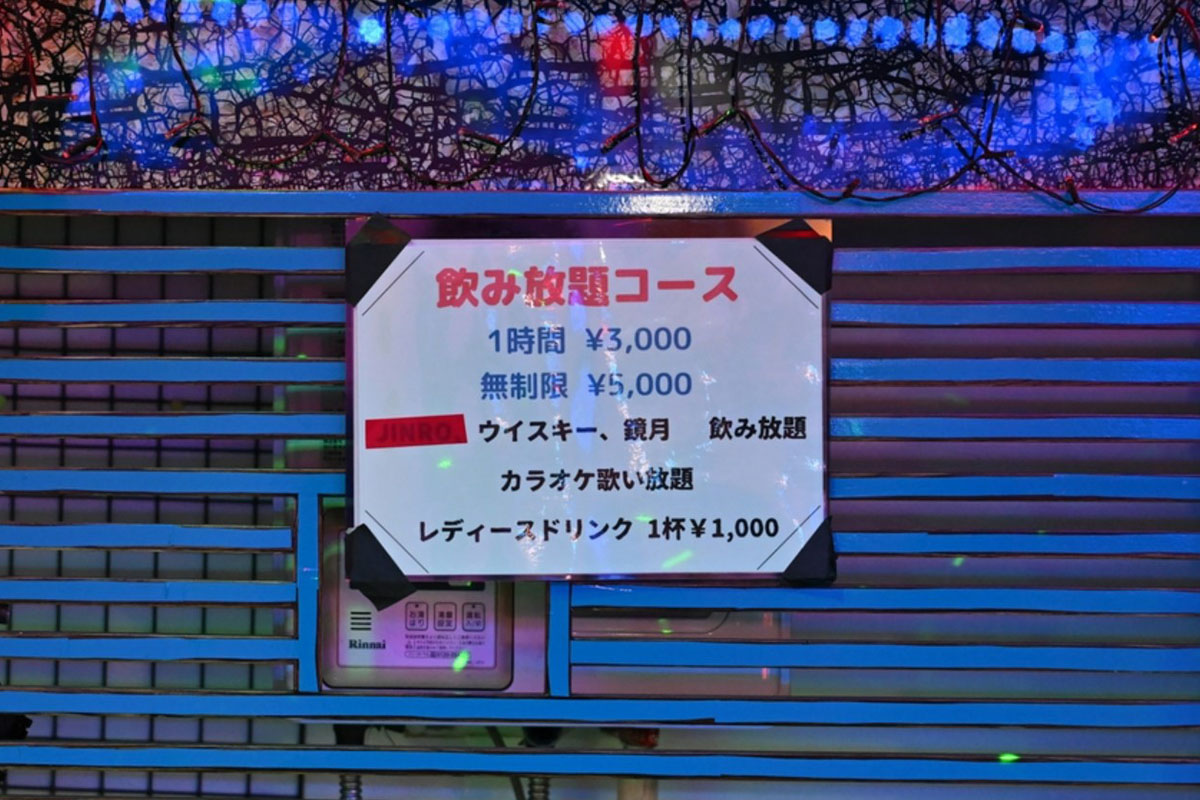

夫とともに、日本のお墓に入りたい

ビザに翻弄されるだけではなく、バブルは遠い夢となり、日本の景気低迷は長引く。いまや飲み代を全盛期よりもだいぶ安く設定している店が多いのだとか。コロナ禍で大打撃を受けたこともあり、栄の灯も減った。やがて夜の街を離れて生きていく人も多くなった。

偽装ではなく本当に結婚して、日本の家族の中に入っていく人もたくさんいる。「人並みの」苦労もあるようだ。

「ダンナの親と15年も暮らしてたんだから、いろいろあったよ。うちの子はこんなの食べないんだから(料理に)入れちゃダメよとか言われて。まあ最後は、息子が選んだ人だからって認めてくれたけどね」(ネリーサさん)

ベリンダさんは介護だけでなくエステの仕事も営むが、そのために学校にも通ったという。それもなんと、長女と一緒に机を並べてだ。

「先生は信じなかったけどね、姉妹じゃないのって」

なんておどけるが、その長女は母親とは別の店でエステティシャンとしてがんばっている。長女も次女も、日本の文化の中で日本語をベースに育ってきた。世代を重ねると、その国に溶け込み同化していくのは移民の宿命だ。

「でも、できるだけフィリピンの文化も知ってほしい。マノポ(年長者の手の甲をとって自分の額にあてる。目上の人に敬意を示す行為)を大切にしてほしいし、子どものころから『これは愛情表現なんだよ』ってハグやキスもしてきたの」

ネリーサさんのふたりの子どもも社会人として働き、長男はサッカーチームのコーチもしているそうだ。バブルの頃にやってきたフィリピン人たちはもう2世3世の時代になっている。そして親たちはまだまだ働くのだと、介護だけでなく工場などでも汗を流す。

ネリーサさんは食品加工の工場でも働いているし、ベリンダさんは自動車部品の検査の仕事をしていた時期もある。また愛知県各地に点在するフィリピン料理店や食材店には、タガログ語の求人案内がいくつも貼られていて、工場、介護のほか清掃、ベッドメイキング、厨房といった職種が並び、どんな仕事で外国人労働者が求められているのかが見えてくる。

働くだけではなく「PTAの活動や、教会の清掃とかバザーに参加するフィリピン人もいます」と中島さんは言う。

そして古株のネリーサさんたちは、人生の行く末を見つめる齢(よわい)になった。老後について尋ねると、「子どもには自分の面倒を見させたくない」と意外なことを話す。

「やっぱり自分が親になったらね、子どもに苦労させたくないって思うのよ。子どもの幸せを奪ってるだけじゃんって」

そう答えるネリーサさんは、夫と入る墓の土地を日本で買ったそうだ。ベリンダさんも老後は夫の故郷の沖縄で暮らしたいという。異国で働き、そして異国で人生をまっとうしていく。

ホステスたちの生きざまが「ご当地映画」に

2023年11月、『フィリピンパブ嬢の社会学』が映画化され、愛知県各地で上映された。実話をもとにした作品だけに、ネリーサさんたち「OG」の共感も呼んでいる。彼女たちが、フィリピン人にも日本人にも見てほしいと声をかけ合い、フィリピン料理店や食材店にポスターを貼り、Facebookで情報を拡散する。

「友達にも『あんたたち絶対に見なあかんよ!』って言ってるんです」

介護の職場の日本人も来てくれたそうだ。常連客を連れてくる現役のホステスもいる。これほど外国人客の多い映画というのもなかなかないかもしれない。

フィリピン人たちの口コミが大きな原動力になったのか、動員は5000人を突破、全国での公開も始まった。プロデューサーの三谷一夫さん(49)は言う。

「ご当地映画が全国に展開していくのは珍しいし、成功例だと思います」

映画にはエキストラとしてネリーサさんとベリンダさんも出演している。

「私たちのことをもっと知ってほしくて、出ようと思ったんです」(ベリンダさん)

夜の街というと、眉をひそめる人も多いだろう。しかし「歓楽」はいつの時代も必要とされてきたし、そのかなりの部分をフィリピン人女性が担ってきた。そしていまは介護など人手不足の分野を支える。彼女たちは昼も夜も、そして時代が変わっても、日本人の面倒を見続けてきた存在でもあるのだ。

元記事は こちら