なぜ今、「海」を伝えるのか。万博のBLUE OCEAN DOMEに集まる声と想い

地球の表面積の約7割を占める海。多くの命を育み、私たちの暮らしを支える重要な存在である海が、今、声なき悲鳴を上げています。

海のあちらこちらで、マイクロプラスチックに埋もれていく生き物たち。

南の島では、サンゴが音もなく白く死んでいく。

海水温の上昇、生き物の乱獲、海洋汚染。

これらの問題は、私たちの生活や未来に直結しています。海の健康が損なわれれば、食料供給や気候の安定、生物多様性の維持など、地球全体のバランスが崩れてしまいます。

それはもう、"自然の異変"ではなく、"私たちの選択の結果"です。

忘れてはいけないのは――

変えてしまったのが私たちなら、変えていけるのもまた、私たちだということ。

「海と話そう。」万博に浮かぶ、青い未来への問いかけ

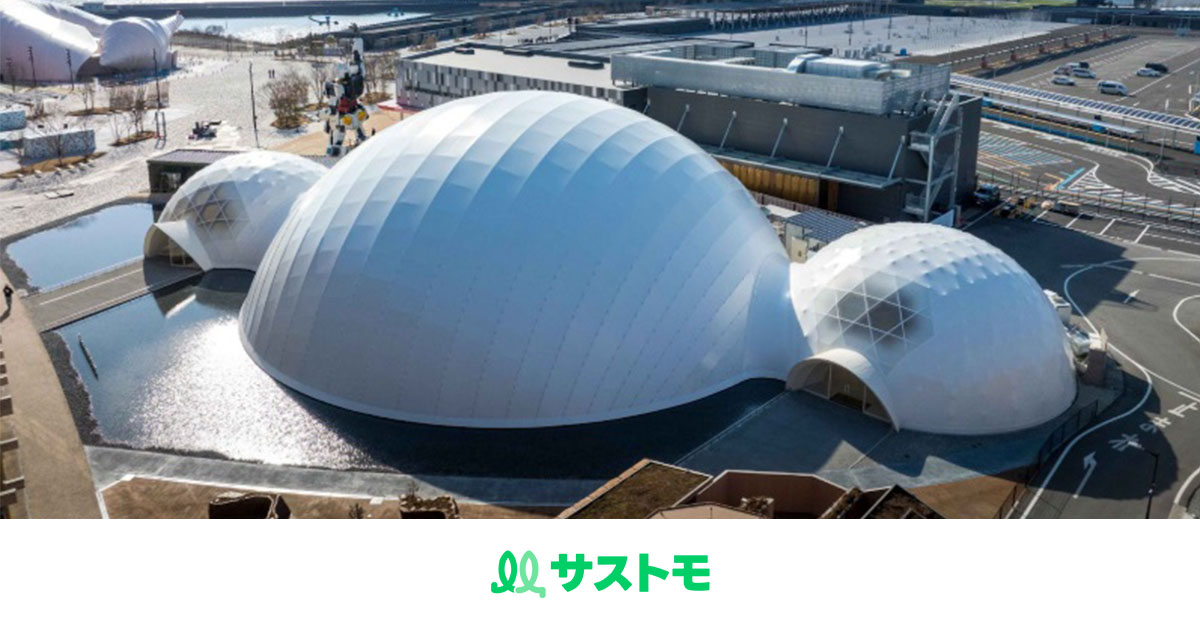

2025年の大阪・関西万博に登場したBLUE OCEAN DOMEは、そんな"海の声"を聞くための場所。

建築家・坂茂さんが設計したサステナブルな紙管などのドームに、企業、NPO、研究者、市民など、立場を越えた多様な人の想いが結集しています。

テーマは「海の蘇生」。

ただ問題を伝えるのではなく、

どうすれば再び海と共に生きられるかを探るための体験が、ここにあります。

つながる想い、共創という力

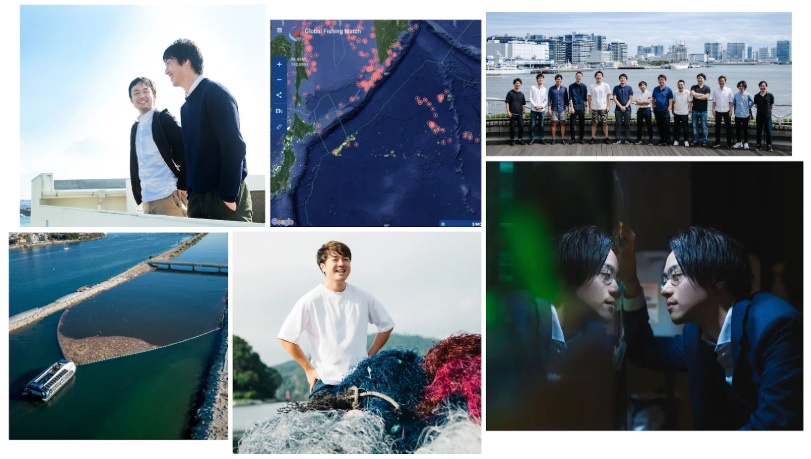

BLUE OCEAN DOMEとつながりの深い活動として、一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ(BOI)の存在があります。BOIは、海の危機的状況に対して改善に挑む共創コミュニティです。

海を守り、再生させていくためには、誰か一人の力では足りません。

だからこそ、企業、研究者、行政、市民...多様な人々がつながり、課題を共有し、新しいアイデアを生み出す"共創"の場を育ててきました。

ここで語られるのは、「なぜ海が壊れているのか」ではなく、

「どんな未来を、共につくりたいか」。

この視点の変化こそが、サステナビリティの出発点になるのかもしれません。

みんなで集まって話し合うことで、共創するパートナーとの繋がりが生まれ、新たなプロジェクトのアイデアが生まれています。各分科会ごとに決定したテーマやアクションを基にチームを結成し、複数の組織による共創を促進させることで、新たなリレーションを築き、課題解決の提案に繋げています。

BOIの取り組みは、海洋プラスチックの回収と再資源化、持続可能な水産資源管理、ブルーカーボンの普及促進、海洋都市・海運・エネルギーの開発、海からの観光の新事業創造、海洋データの共有と利活用、海洋保全を加速させるソーシャル・コミュニケーションなど、多岐にわたります。

これらの活動は、BLUE OCEAN DOMEでの成果発表の機会も活用し、企業・団体間共創による海洋課題解決を促進しています。

体験を通じて海洋問題を学ぶ3つのドーム

BLUE OCEAN DOMEは、3つのドームで構成されています。

- DOME A「循環」:水の循環に興味を持ってもらう展示が行われます。

- DOME B「海洋」:プラスチック汚染や生物の多様性について、巨大LEDパネルを用いた芸術的な映像で表現します。

- DOME C「叡智」:海洋問題の研究や未来の展望など、ブルーオーシャンに向けた取り組みについて紹介します。

これらの展示を通じて、来場者は海の課題を自分ごととして捉え、行動を起こすきっかけを得ることができます。

万博後も続く、海洋保全のレガシー

万博終了後、BLUE OCEAN DOMEは移設され、海関連のプロジェクトで活用される予定です。

これは、サステナブルな万博運営の理念を体現し、海洋国家日本から世界へのブルー・イノベーションとしてのレガシーとなることが期待されています。

BOIで生まれた共創コミュニティも、万博での発信は通過点にすぎず、2030年のSDGsゴール達成もその先も、経済活動と環境保全の好循環の実現を目指していくと宣言しています。

海が変われば、世界が変わる。

BLUE OCEAN DOMEは、海の課題を世界中に発信し、共に考え、行動する場として、多様な人々や団体の思いが結集して生まれました。

このような共創の場が生まれた背景には、海の危機に対して、企業や団体、個人が垣根を越えて連携し、行動を起こす必要性があるという共通の認識があります。

海の豊かさを守るために、今、私たちにできることを考え、行動に移す。BLUE OCEAN DOMEは、その第一歩として、私たち一人ひとりが海の未来を考え、行動を起こすきっかけをくれるかもしれません。

海は広くて大きい。その課題も人の力でどうにかなるものなのだろうか?そう考えてしまうことも多いでしょう。

世界にも、そして日本にも、諦めずに海の課題に立ち向かう若い起業家や団体も増えてきています。

サストモではこれからも、#海をまもるを注目テーマとし、取材を通して様々なヒントをみなさんに届けていきたいと考えています。

サストモ グラフィックで考える「海をまもる」特集ページはこちら

-

文・編集長谷川琢也

X(旧Twitter):hasetaku