「年齢によって賃金が下がる」日本の特徴 シニアで活躍するためのスキルとは #老いる社会

3月は、定年退職により人生の転機を迎える人が多い時期だ。少子高齢化が進む日本で人手不足が叫ばれる中、政府はシニアの活用を推進している。2025年4月からは65歳までの雇用確保が義務化される。2026年4月からは「在職老齢年金制度」(働いて一定の収入がある高齢者の厚生年金を減らす制度)は見直され、満額支給の対象が拡大される方針だ。制度が変わる中、シニア労働の現状や本音は。アンケート調査をもとにひもとく。(Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部/監修:足立泰美)

目次

- 60代後半の男性6割超、女性4割超が就業

- 「年齢によって賃金が減る」日本特有の課題

- 働きたいけど働いていない理由 男女に違い

- 65歳以降も「今の会社で働き続けたい」が多数派

- シニアで働くために 今から始める準備

1.60代後半の男性6割超、女性4割超が就業

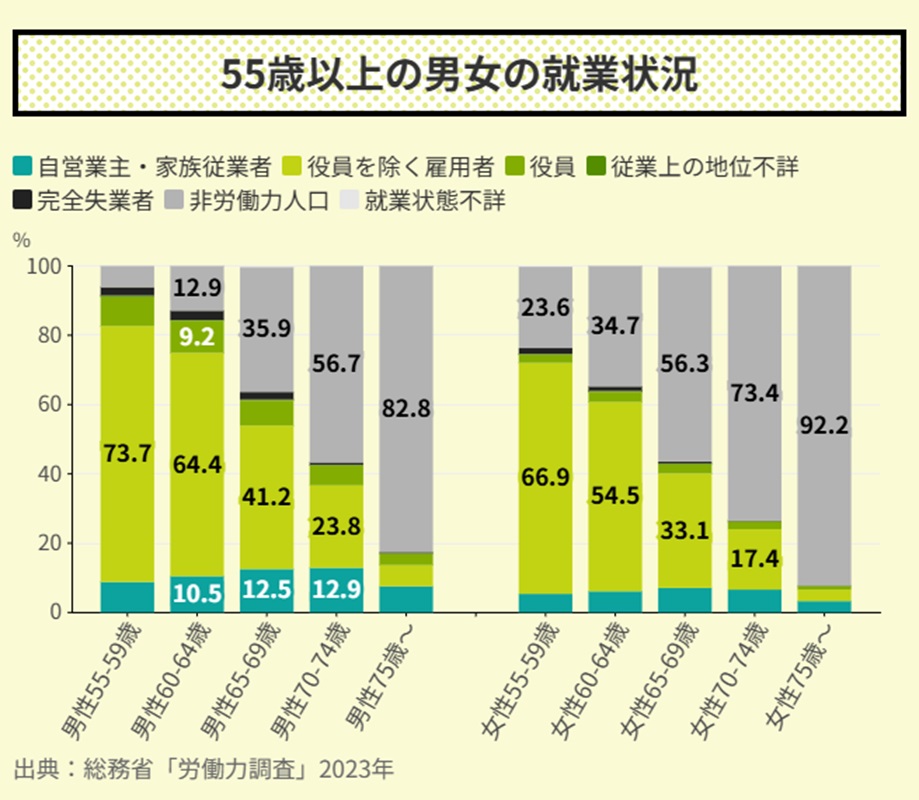

総務省の労働力調査(2023年)によると、労働力人口は6925万人に達し、そのうち65歳以上の割合は13.4%で上昇傾向にある。

注目すべきは、シニア層の就業率の高さだ。60-64歳は男性84.4%・女性63.8%、65-69歳は男性61.6%・女性43.1%が働いている。

2.「年齢によって賃金が減る」日本の特徴

Yahoo!クラウドソーシングで、60-79歳の男性1299人・女性998人に「シニアの労働」に関するアンケート調査を行った(2024年12月26日~2025年1月2日実施)。結果の背景を、税金と社会保障制度に詳しい足立泰美・甲南大学経済学部教授と一緒に考えたい。

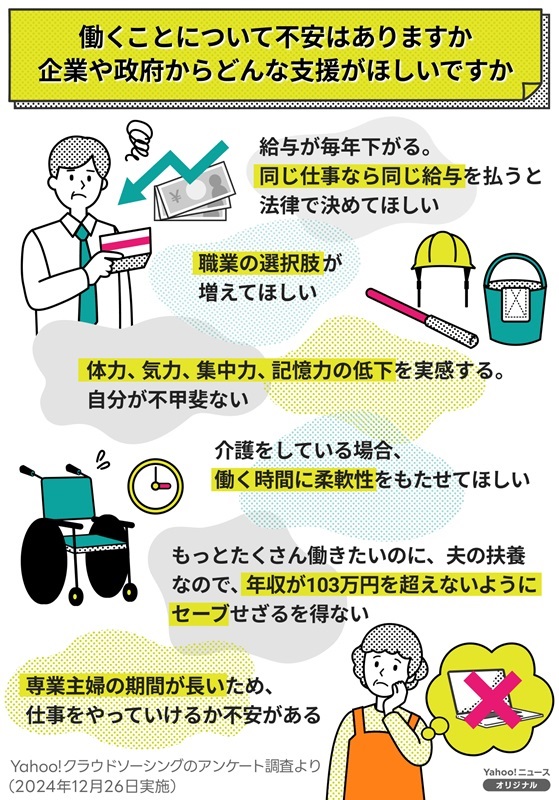

働くことについて不安があるか聞いたところ、まず、賃金が下がることに関して声が上がった。2023年の賃金構造基本統計調査によると、55-59歳の賃金は男性427万円・女性281万円であるのに対し、60-64歳は男性334万円(2.2割減)・女性246万円(1.2割減)に下がる。60歳の定年を超えると賃金が減るのは、グローバルスタンダードなのだろうか。

足立氏

日本の定年制と賃金制度は、国際的に見ても特異な特徴を持っています。アメリカ、イギリス、オーストラリアでは、公務員や軍人を除くほとんどの職種において法定定年は存在せず、個人の成果によって評価される仕組みが確立されています。一方で、日本や韓国では年齢とともに賃金が大幅に減少する定年制が根付いています。

日本における定年制の起源は昭和初期に遡ります。1950年当時、平均寿命は男性59.57歳、女性62.97歳であり、55歳で退職することが一般的でした。しかし、2024年現在の平均寿命は男性81.09歳、女性87.14歳と大幅に延びています。それにもかかわらず、定年制は従来の仕組みを維持しており、現実との乖離が生じています。この制度が長年見直されてこなかった背景には、企業の人件費管理と年功序列制度の維持が関係しています。高齢になるほど社員の人件費が膨らむため、企業はコスト削減の手段として定年制を利用しているのです。

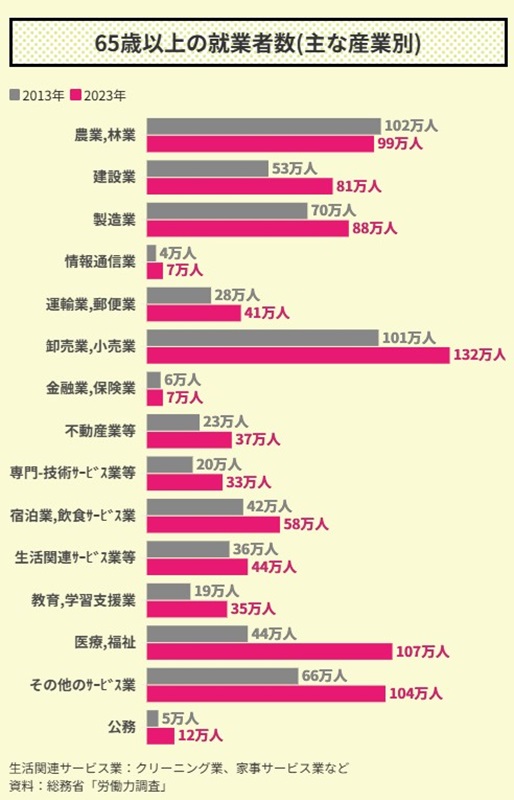

「職業の選択肢が増えてほしい」という声について、シニアの職業選択の現状には、労働市場の需要とのミスマッチが見られ、求人が限られている。健康面での不安からデスクワークや軽作業を希望するシニアが多い一方、2023年の統計によると、65歳以上の就業者数が最も多い産業は「卸売業,小売業」(132万人)で、次いで「医療,福祉」が107万人となっている。

税制面においても、「年金に税金をかけないでほしい」「シニアの税負担をもっと下げてほしい」といった声は多かった。

また、「60歳から65歳の間の年金受給を満額にできない制度を見直してほしい」という声もあった。現行制度では、60歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働く場合、月額の年金と給与の合計が50万円を超えると年金が減額される仕組みになっている。2026年4月からは満額支給の対象が拡大される方針で、一定の改善が見込まれる。

3.働きたいけど働いていない理由 男女に違い

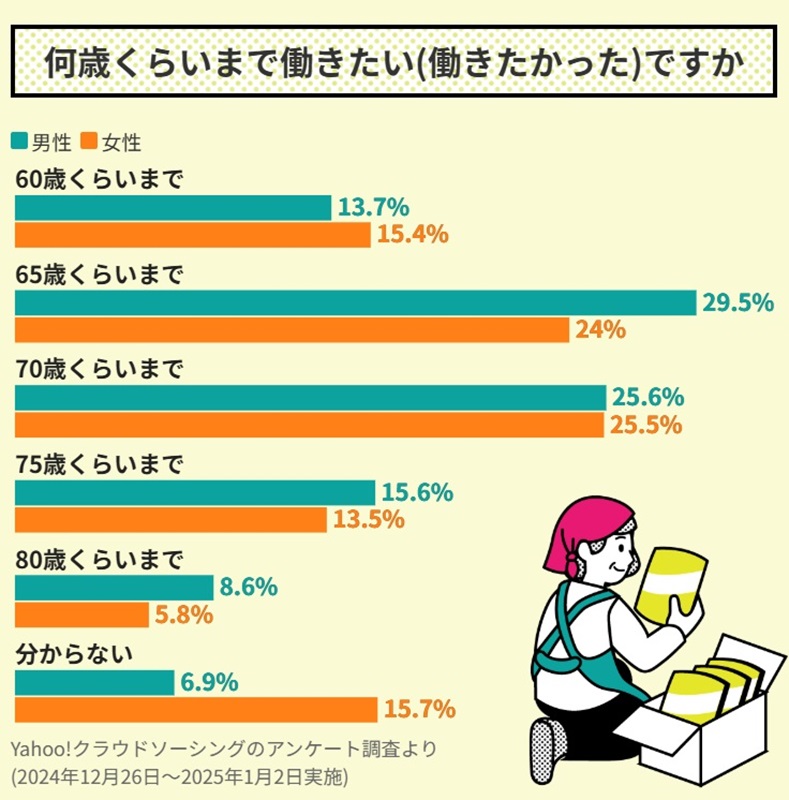

何歳くらいまで働きたい(働きたかった)か聞いたところ、男性は「65歳くらいまで働きたい」、女性は「70歳くらいまで」が最も多い。

次に、働きたいが働いていない人に、理由を聞いた。

男性は「希望する勤務形態の仕事がないから」26.3%、「働くことができる健康状態ではないから」25.8%、「希望の職種・業界で働くことができなかったから」22.5%、「その他」16.8%、「仕事内容に対して賃金が低かったから」8.6%。

女性は「働くことができる健康状態ではないから」29.4%、「その他」26.6%、「希望する勤務形態の仕事がないから」24.5%、「希望の職種・業界で働くことができなかったから」14.7%、「仕事内容に対して賃金が低かったから」4.9%。

足立氏

男女ともに「仕事内容に対して賃金が低かったから」を理由に挙げる人が最も少なかった背景には、シニアになると賃金の低下がある程度予測され、それを受け入れた上で働こうとする意識があるためと考えられます。一方、女性において「働くことができる健康状態ではないから」が最多の理由となったのは、家庭内における役割の違いが影響している可能性があります。特に現在の60-70歳世代においては、従来の家族観が根強く残っており、夫が家事にほとんど関与しない家庭が多いのが実態です。実際、アンケートのコメント欄には「夫が家庭のことを何も手伝わないため、家を空けることができない」といった声が寄せられています。さらに、女性が家族の介護を担うケースも多く、仕事をしながら家事と介護の両方をこなすことは、身体的・精神的に大きな負担となります。

4.65歳以降も「今の会社で働き続けたい」が男女ともに優勢

65歳から自分の希望する年まで、職場でどのように働きたいか(働きたかったか)を聞いた。

「今の会社は就業規則上、65歳を超えても働けるので、ここで働き続けたいと思っている(思っていた)」が男性25.9%・女性28.2%で、男女ともに最も多かった。「今の会社は継続雇用の年限が65歳までと定められているので、別の会社を探さなければならない(探さなければならなかった)」が男性7.8%・女性3.9%、「会社の規定にかかわらず、別の会社で働きたい(働きたかった)」が男性5.7%・女性3.6%、「分からない」が男性11.7%・女性10.2%。

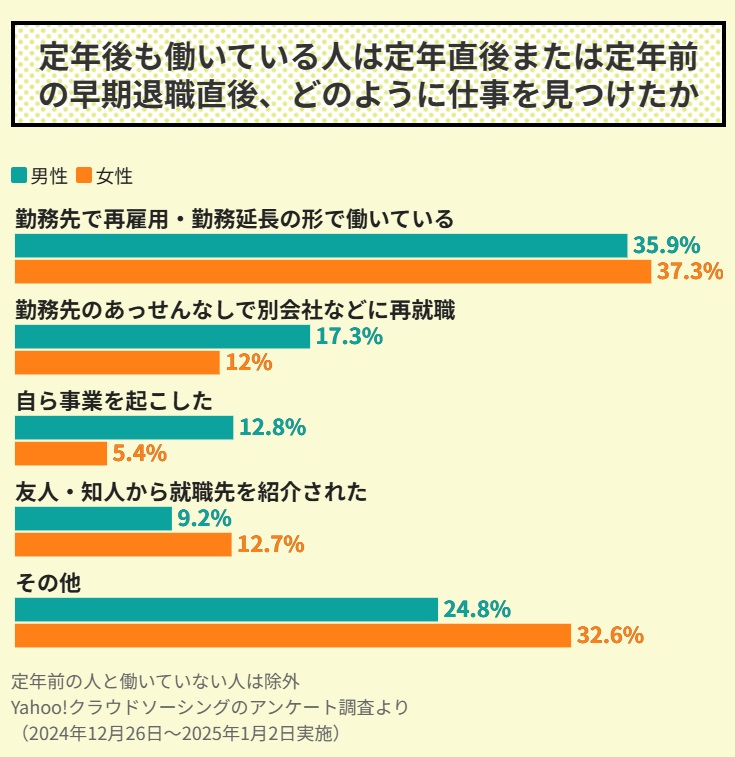

また、定年後も働き続けている人に、どのように仕事を見つけたかを聞くと、男女ともに「勤務先の会社などで再雇用・勤務延長の形で働いている」が一番多かった。

足立氏

政府は働き方の多様化を促進し、副業や兼業、転職、リモートワークなどの選択肢を提案しています。しかし、アンケート結果を見ると、65歳以降も「今の会社で働き続けたい」と考える人が男女ともに最も多く、さらに定年後も再雇用や勤務延長の形で働いている人が多いことが分かります。そのため、現時点では政府の多様な働き方推進政策の効果は限定的である可能性があります。それよりも、健康問題や介護などにより働き続けることが難しい人に向けて、介護休業の取得をよりスムーズにする制度の整備などのほうが重要かもしれません。また、企業側も、人口減少が進み若年層の確保が難しくなっている現状を踏まえ、シニアをより積極的に雇用する環境を整えることが重要です。例えば、シニア向けの業務内容の見直しや、スキルアップ支援、健康管理の強化などが挙げられます。

政府は70歳までの就業機会確保を努力義務としている。労働力の補完と年金財政の安定性を目的として、モデルケースは4つの観点から構成されている。

- 1.長期間の就業機会の確保

- 2.多様な働き方への移行(フルタイム→パートタイムなど)

- 3.専門性や経験を生かしたポジションをつくる

- 4.そのためのスキルアップ、リスキリングの支援

足立氏

政府がリスキリングを進める背景の一つには、シニア層のスキル格差の拡大があります。高度なスキルを持つ人は高収入の職に就きやすいのに対し、スキルが不足している場合は選択肢が限られ、低賃金の仕事に就く傾向があります。

この状況を改善するため、政府はシニア層のスキルアップ支援を強化しています。その一環として、ハローワークではDXリスキリング講座などを提供しています。しかし、これらの講座が実務に直結するスキルを十分に提供できているかという点には課題が残ります。例えば、Excel研修と称しても、基本的な使い方を教える程度にとどまり、DX推進に求められるビッグデータ分析やコンサル業務のスキルはほとんど含まれていません。講座の内容が長年見直されていないことは問題視されています。

このような状況を踏まえ、政府は「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」を設け、IT・データを中心とした高度な専門性を身につけるための講座を認定しています。しかし、これらの取り組みがシニア層に十分に浸透しているかについては、引き続き検討が必要です。

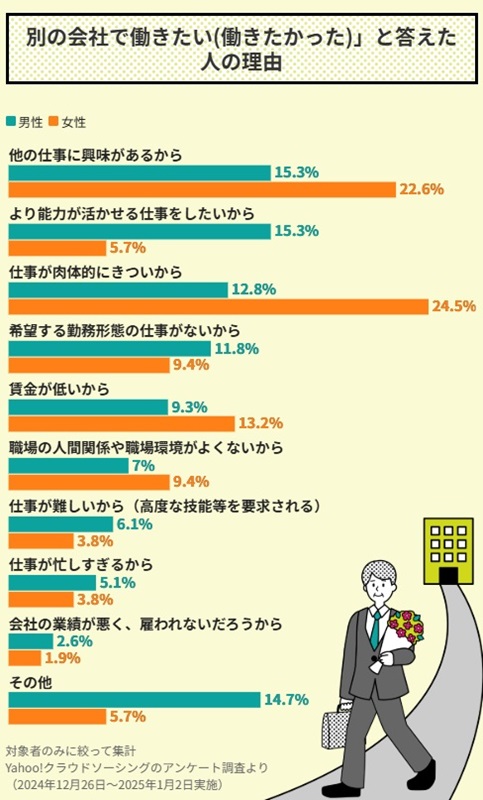

65歳以降から自分の希望する年まで「会社の規定にかかわらず、別の会社で働きたい(働きたかった)」と答えた人に、理由を聞いた。

「他の仕事に興味がある」と答えた割合は男女ともに高かった。また、女性は体力と賃金をより重視している。

足立氏

女性の体力については先ほども説明したように、家事や介護の負担が関係している可能性があります。また、多くの女性が「他の仕事に興味がある」や「賃金が低いから」と回答しているのは、女性の就業形態が影響していると考えられます。特にパートや非正規雇用の場合、基本賃金が低く、より良い条件の仕事を求める傾向が強くなると考えられます。また、パートや契約社員ではキャリアアップの機会が限られているため「他の仕事に興味がある」とする回答が多くなった可能性もあります。一方、男性の回答を見ると、「より能力が活かせる」「他の仕事に興味がある」といった仕事そのものに対する関心が高い傾向が見られます。これは、男性が長年働いた職場で培ったスキルや経験を活かし、定年後も専門性を活かせる仕事を求めているためと考えられます。

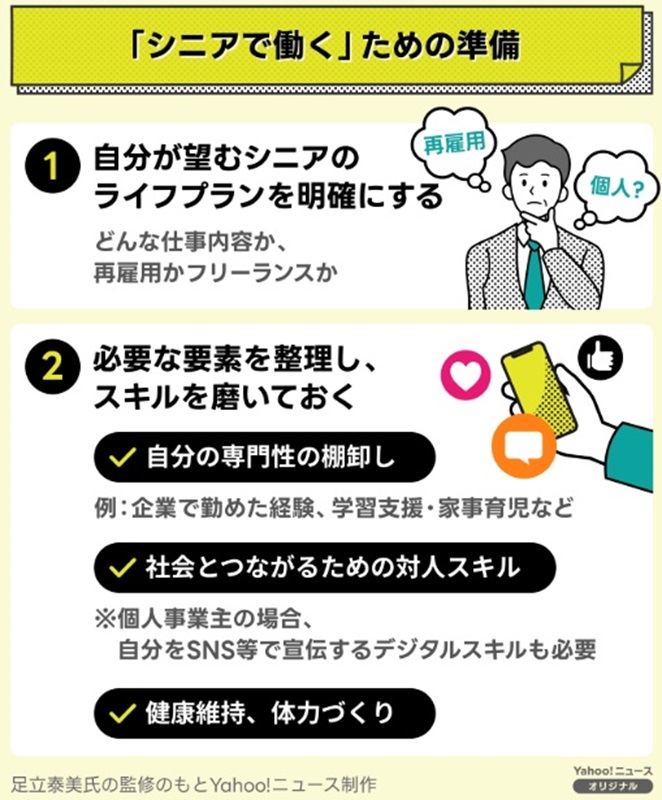

5.シニアで働くために 今から始める計画と準備

シニアで働くために、今から始められる準備はなんだろうか。

足立氏

シニア層が活躍できる仕事として、教育やアドバイザーといった役割が挙げられます。例えば元管理職が再雇用されて、若者の指導を担当するケースは、長年培った専門知識やファシリテーション能力を活かせる好例です。また、専業主婦の経験を生かし、フリーランスとして子育て支援や家事代行を提供するケースもあります。この場合、SNSやオンラインプラットフォームを活用した集客が求められますが、シニア層にはITに苦手意識を持つ人も多く、これが壁となっています。こうした課題に備えるため、50代のうちからキャリアの選択肢を明確にし、必要なスキルを計画的に習得することが重要です。特に、企業勤務とフリーランスでは求められる人脈の作り方も異なるため、それぞれの働き方に適した準備が求められます。また、スキル習得以上に重要なのが健康維持です。知識と健康の両輪をバランスよく整えることが、シニア期の充実したキャリア形成につながります。

元記事はこちら

「#老いる社会」はYahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。2025年、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となります。また、さまざまなインフラが老朽化し、仕組みが制度疲労を起こすなど、日本社会全体が「老い」に向かっています。生じる課題にどう立ち向かえばよいのか、解説や事例を通じ、ユーザーとともに考えます。