美味しいからコオロギで出汁をとる。ANTCICADAと考える、昆虫食の可能性と不安

ここ数年で急速に研究が進み、「新しいタンパク源」として昆虫食の中でも注目を集めるコオロギ。しかし一方で、昨年からは批判の的となり、食の安全性を問われるまでになっています。

発端は徳島県の高校で出された、コオロギの粉末を使用したコロッケ。調理師を目指す食物科の生徒が調理実習で乾燥コオロギの粉末を使ったコロッケを試作し、希望した生徒達を対象に給食の時間に試食をする特別授業が行われました。

生徒のアイデアから生まれ「食べても食べなくても良い」という選択肢があったにも関わらず、「子供にコオロギを食べることを強要するな」などの批判が殺到しました。その出来事に連鎖するかたちで、全国の食用コオロギを扱う食品関連業者や生産者の元にも誹謗中傷があったといいます。

「昆虫を食べることに拒否感があることは全く悪いことではないし、むしろ食に対するご自身の感覚は大切にするべきだと思います。でもコオロギの食材としての美味しさや安全性を高めようと志を持って努力されている生産者さん達が、批判ではなく誹謗中傷されてしまうのは寂しいことだと思っています」

そう語ってくれたのはレストラン「ANTCICADA(アントシカダ)」のオーナー、篠原祐太さん。「一般的には日の目を浴びていない生き物たちの食体験を通じて、新しい世界に触れるワクワク感を伝えたい」という思いから、昆虫や野草、ジビエなどを使った料理や飲み物を提供するレストランを開いたといいます。予約制のコース料理の他に、「昆虫を食べるのは初めて」という人でも食べやすいメニューとして、タレ、出汁、油にコオロギを使った代表作の「コオロギラーメン」も提供しています。

社会的な関心が高まる一方、まだまだ昆虫食や食用コオロギについて正しい情報は浸透していません。今回の騒動も、そのような情報が少ない中で、「給食に出た」という断片的な情報に対して、「給食に出たのなら、いつか自分や子供達も食べさせられるのでは?」という不安が広がる結果となりました。

そんな中でも変わらず探究心を持ち続け、昆虫食やコオロギの味わいを試行錯誤し続けているANTCICADA。「『おいしい』の選択肢を広げたい。そのための昆虫食であり、挑戦です」と話す篠原さんにコオロギとはどんな食材なのか、食用としての安全性や、新しい食材と私達の向き合い方についてお聞きしました。

コオロギは「何かの代替品」じゃない

篠原さんはレストランの経営だけでなく、食品加工業者と協力してコオロギを使った調味料などの食品の開発も行っています。しかし食用コオロギに対する批判が高まったことで、篠原さんが連携している事業者の元にもクレームや誹謗中傷が殺到したといいます。

「僕の店にはあまり来ませんでしたが、業者さんのところには1日に何件もクレームの電話があったり、ネットの口コミに『虫を混入させる最低の企業。商品は二度と買いません』などの誹謗中傷が沢山書き込まれました」

食用コオロギは一般的にはまだ認知度が低く、嫌悪感を示す人も多くいます。そんな中で、なぜ篠原さんはコオロギを食材として使うようになったのでしょうか。

「コオロギは食糧難の解決策や環境負荷の低い食材としてよく取り上げられますが、僕は何かの代わりではなく、昆虫の中でも万人に受け入れられやすい美味しさを持った魅力的な食材だから使っています。代替品として仕方なくコオロギを食べるのは、生き物の命に対して失礼ではないかなと思います。

もちろん、廃棄野菜を餌にして食用コオロギを飼育するとフードロスを減らすことに繋がりますし、コオロギのファーム(養殖業者)の多くは、持続可能性の高い食材として将来的には選択肢の1つにしていきたいと思って研究されています。僕のように美味しさだけがモチベーションというのは少数派かもしれません」

では、篠原さんの考える食材としてのコオロギの魅力とはどんなものなのでしょうか?

「味としては、甲殻類っぽい香ばしさや小魚のような苦味を含んだ旨味、豆類のようなほのかな甘みが特徴です。よく『エビっぽい』と言われますが、コオロギにしかない独自の美味しさがあると思います。

コオロギは他の昆虫に比べて供給が安定しており、それぞれのファームが色々な育て方を試みているので年々クオリティが上がっています。

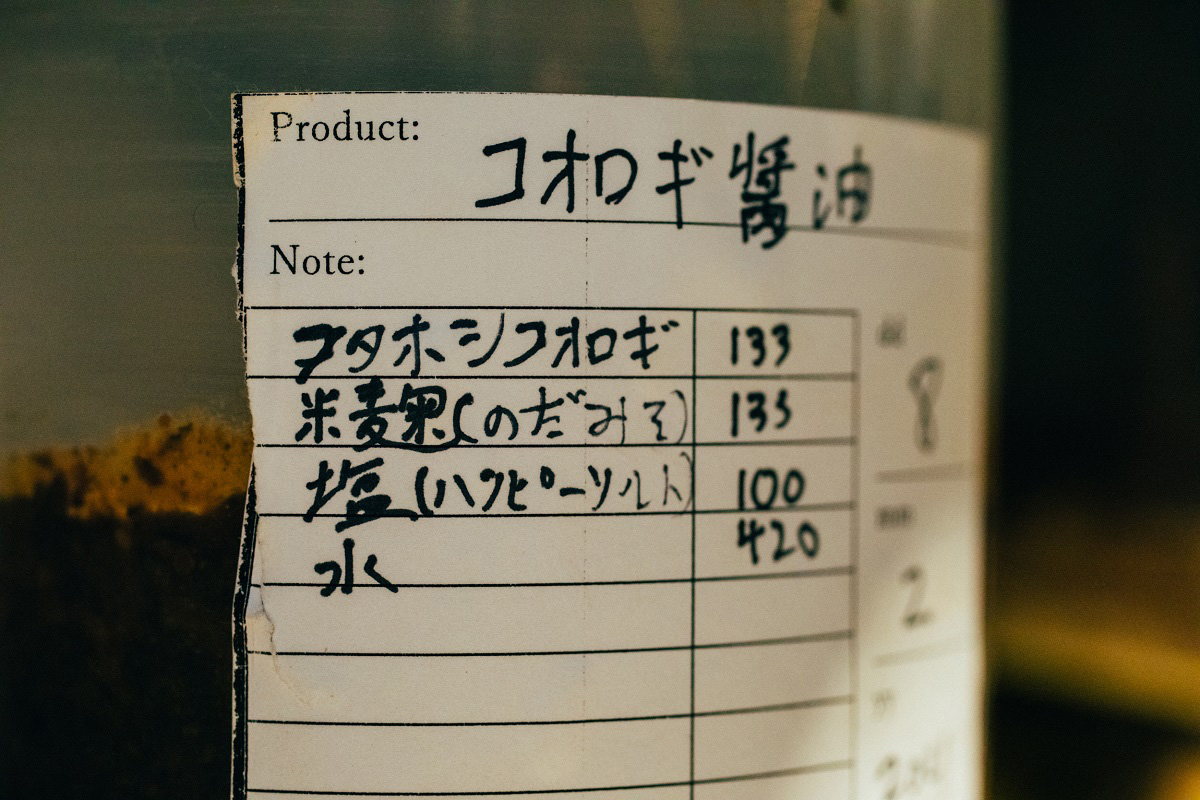

また、コオロギは雑食の昆虫なので、餌によって味わいが変わるという養殖ならではの面白さがあります。例えば柑橘類をあげるとフルーティーな爽やかさを感じるし、魚粉などのパンチのある餌で育てると力強い出汁が取れるコオロギになります。店で出しているラーメンは二種類のコオロギで出汁をとり、醤油も乾燥コオロギを発酵させて作られたものを使用しています。本来はいろんな素材を煮炊きしてつくるラーメンスープが、コオロギだけで成立する。美味しさの伸び代があるという意味でも魅力を感じています」

コオロギが養殖されるようになった理由とその安全性

日本には、かつて昆虫を食べる習慣がありました。「食用乃薬用昆虫に関する調査」(1919年農事試驗場特別報告 三宅、恒方著)によると、55種の昆虫が、41都道府県で食べられてきたといいます。しかし流通が発達し肉や魚が手に入りやすくなったり、農薬の使用によって駆除の必要がなくなったことで、日本の昆虫食文化はどんどん衰退しています。そんな中、最近になってコオロギが食用として注目されるようになったのはなぜなのでしょうか。

「コオロギは昔から食べられていたわけではありません。蜂の子は駆除した後の巣に残っているものですし、大量発生して稲を荒らすイナゴは網を振るうだけで簡単に獲れたから食べられてきたのです。一方でコオロギは同じ場所に沢山いないので捕まえるのが大変だし、当時はわざわざ探し出して食べる程魅力的な食材ではなかったのだと思います。

現代になって食用コオロギが養殖されるようになったのは、雑食なので餌の選択肢が多く、飼育・養殖も比較的しやすいこと、そして何より食味に優れていることが1番の理由だと思います。」

コオロギの食品としての安全性については、現状どうなっているのでしょうか。

「全てのファームを知っているわけではないですが、ANTCICADAが提携している国内ファームでは食品に必要な殺菌基準を満たす工程を経ていますね。日本食品分析センターでコオロギの成分分析を行い、食品衛生法に準じた品質であることを確認しています。HACCP(ハサップ)に則った品質管理を徹底し、異常があった際の速やかな検知、対応ができる体制も整えられています。金属探知機で金属が入ってないか検査するなど、一般的な食材に必要とされる検査は一通り行われています。

もしかしかたら他にはそうではないファームがあるのかもしれないですが、美味しくて安全な食品作りに取り組んでいるファームが一緒くたに語られて『コオロギが危険』だと言われてしまうのは寂しさを覚えます」

それだけ手間をかけて生産されている食用コオロギは、現状では決して安い食材ではない、と篠原さんは続けます。

「国産の乾燥コオロギは1キログラムあたり1万円くらいです。大豆や昆布だと想像しやすいと思うんですが、乾物でこの価格は超高級品の部類に入ります。だから『原価を安くするために食品に混入されるのでは』という人がいますが、こんな高価なものを混ぜるくらいだったら従来の大豆や小麦を使っていた方がずっと安く済むんですよ」

食用コオロギの情報発信に必要なもの

コオロギが未来のタンパク源の1つとして期待されていることについて、篠原さんはどう考えているのでしょうか。

「現状では、情報をフラットに見ることが大切だと思います。例えばコオロギは牛肉の約3倍タンパク質が多いと言われることがありますが、それは乾燥のコオロギ100gと生の牛肉100gを比べたデータだったりするんです。生肉を乾燥させると3分の1くらいの重さになるので、結局一緒ですよね。

これからもっと食用コオロギの生産規模が大きくなれば相対的に環境負荷は小さくなっていくと思いますが、今の規模では水道光熱費が多くかかっており環境負荷が低いとはいえません。現段階の食用コオロギはスーパーフードではないし、今の日本の生産方法で『環境にやさしいです!』と胸を張って言えるものではなく『その方向性を目指しています』というくらいのものだと思っています」

今の段階で食用コオロギを「素晴らしい食材」と断言するような印象が与えられたことが、反発を招く原因となったのかもしれないと篠原さんは考えています。

「食用コオロギの可能性ばかりを強調するような発信に対して、押し付けられているような気持ちになったり、抵抗を感じる人がいるのは分かります。食用コオロギはキャッチーなのでメディアに取り上げていただくことも多いのですが、誤解を招くような表現になりやすいと思います。もっと誠実で丁寧な発信をしなければならないと、今回の件で改めて考えさせられました。その意味では今気づくことができてよかったなと思います。

食用コオロギの品種改良や養殖技術は日々アップデートされていますし、今後5年、10年で大きく変わると思っています。でも現段階のコオロギの魅力と、将来の伸び代の話は分けて考えた正確な情報発信をしなければ生産者と消費者の間にズレが生じてしまいます。それは非常に勿体無いことだと思います」

食体験で先入観が取り払われる面白さ

沢山の食材がある中で、虫を食べることの意味を篠原さんはどう捉えているのでしょうか。

「僕が虫を食べることに魅力を感じるのは、その生き物が食べてきたものが味わいとして感じられることに感動を覚えるからです。小学生の時に初めて桜の木に住む毛虫を食べてみた時、『桜餅の味だ』と思ったんです。『桜の葉っぱだけを食べているから、この味なんだ』と、その生き物のことを知れた喜びを感じました。それと共に、僕らが普段食べている生き物もまた、他の生き物を食べて生きていて、回り回って地球は成り立っているんだと感慨深い気持ちになりました。

今飲んでいただいてるお茶は、虫のフンにお湯を注いだものです。蚕の糞は、中国では漢方として使われてきました。桜の葉だけを食べてきたもので淹れると、とても優しい桜の香りのするお茶になります。桜の葉が毛虫の腸内を経ることで分解されたり一部発酵が進んで、クマリンという香り成分が桜の香りを感じさせます。でも桜の葉を直接お茶にしても、この味にはならない。当然、別の幼虫の糞だと、また違う味わいになります。

全てに意味があるんです。僕は地球上の生き物全ての存在が意味を持ち、個性があることに感動します。食べることで『思っていたのと全然違う!』と自分の見える景色や感覚が変わるような体験が、人生をちょっとだけ豊かにしてくれるのではないかなと思っています。

今『食用コオロギなんてありえないよね』となってしまうと可能性が断たれてしまう。すぐに答えを求め過ぎずに気長に挑戦を続けることで、クリティカルなものが出てくるかもしれません。食用コオロギが注目されているうちに興味を持ってくれた方にどれだけいいものを提供できるかで、一過性のもので終わるのか、長く続くものになるかの分岐点になると思っています。また、虫が苦手な人でも『コオロギビール』などの虫を使ったお酒だったら挑戦しやすいことも多く、間口が広がっていると感じています。

ただ、コオロギを食べることの面白さは『美味しい!』と感じることだけではなく、同じコオロギでも調理法や見せ方で全然違っていたり、違う昆虫だと本当に全く違う味だったりするような幅や奥行きだと思っています。その辺りを感じていただけるような食事を提供したいと思って料理を組み立てています」

もし「コオロギを食べてみよう」「昆虫を食べてみよう」と思ったら、どうやって食品を選べばいいのでしょうか。

「ネットで検索して一番上に出てきたものを買うのではなく、どういう商品なのか調べてから選んでいただく方が精度は高くなります。生産者や製造方法にこだわっている業者さんは、ちゃんとサイトに情報を書いていることが多いです。

生産方法などは業者さんごとに違うので、国産だから、外国産だからこうだとは言い切れません。国産のグリラス(徳島県)や、太陽グリーンエナジー(埼玉県)のコオロギは僕的におすすめですが、国内のファームよりもタイなどの輸入もののほうが美味しいこともあります。身近な乾燥商品では、TAKEO(東京)という昆虫食のメーカーの『国産昆虫シリーズ』ですかね。生産者や素材の味わいにフォーカスした乾燥商品です。

ただ、僕もコオロギを使った乾燥商品を考案したり試作したことがあるのですが、なかなか難しいと思いました。正直、ビーフジャーキーより美味しいコオロギの乾燥商品はまだないと個人的には思っています。

乾燥商品よりは、コオロギを使った醤油やイナゴを使ったラー油などの方がより心理的ハードルが低く、手に取りやすいと思います。こういった調味料は他の飲食店の方も興味を持って使ってくださったりしていますね。虫を初めて食べる人は、虫の姿の残った食べ物を口に入れても正直味どころではないと思うので(笑)。それよりは、僕らが作っているコオロギビールやコオロギ醤油を味見してもらうほうが、味わう余裕が生まれるのではないかなと思います。」

真摯に努力している人を見守ってほしい

食用コオロギや昆虫食の今後について、篠原さんは「温かく見守っていただけると嬉しい」と言います。

「拒否感を持つ人がいるのと同様に、それが好きで真摯に取り組んでいる人もいます。それに対してリスペクトの欠けた批判や誹謗中傷が増えてしまうと、チャレンジするモチベーションが削がれてしまうかもしれません。新しいことに取り組む人がいるからこそ、開かれていく可能性もあると思います。そこは感情とは別にして見守っていただけると、もっと美味しくなっていくと思いますし、世の中にとって"美味しいもの"の選択肢となる余地はあると思います。

栄養価の研究者達や、生産性を高めるファームの人達も重要ですし、美味しさを高めていくアプローチも同じくらい大事だと思います。僕の役割としては、虫を初めて食べる人の気持ちに寄り添いながら美味しい調理法やメニューを模索して、食用コオロギに触れる最初のきっかけを作ることだと思っています」

私達にとって食用コオロギが新しい食材である以上、「本当に食べても大丈夫なの?」と不安を抱かれることは当然です。その上で安全性を調べたり、自分がアレルギーに当てはまるのか、食べるのか否かを判断するのは他の食品と同様に大切なことです。

篠原さんは、「ジビエや山菜のように食材としての市民権を得て、楽しみたい人は楽しめるようになるかもしれない。今後目指すところとしては、そのくらいがちょうどいい温度感なのかなと思います」と言います。

私達の食の選択肢が一つ増えたとき、自分や家族にとって正しいと思える判断をするためにも、警戒心や正確な情報収集は欠かせません。一方でそれと同時に食材となる生き物や、その提供に関わる人々に対するリスペクトを忘れないことが大切なのではないでしょうか。そうして未来を見守った先に、生産者、研究者、食品関連業者の努力が実り、食用コオロギがもう少し手に取りやすい食材になるのかもしれません。

-

取材・執筆 都田ミツコ

取材・撮影 村上大輔

Instagram: daisuke_murakami

取材・編集 ヤマグチナナコ

Twitter: @nnk_dendoushi