コンビニのおにぎりが無くなる!? 和食の危機と希望

海外から日本へ行く友人・知人に「日本の旅行で、何が一番楽しみ?」と尋ねると、多くの人が「日本食」と答えます。平成25年にはユネスコ無形文化遺産にも登録された和食は、豊かな自然資源と歴史ある産業に支えられています。

伝統的な料亭はもちろん、個人経営のレストランやファミレス、そしてコンビニも、もはや日本の食文化活性の一役を担う存在と言っても過言ではありません。先の海外の友人・知人のなかで「日本のコンビニではあたたかい弁当が食べられるんでしょう?」「いろんな種類のラーメンやサラダがあると聞いたよ」と楽しみにしている人も多い印象です。

しかし、この和食文化が危機的状況に追い込まれていることを、ご存知でしょうか。もしかしたら近い将来、身近な和食──例えばコンビニのおにぎりでさえ、いつかなくなってしまうかもしれません。

和食の現場で、一体何が起きているのか。今回、日本サステナブルシーフード協会の代表理事を務める鈴木允さんに解説いただき、おにぎりの魚介の具の現状を紐解きます。

鈴木 允(すずき まこと)

日本サステナブルシーフード協会代表/「おさかな小学校」校長。1980年、東京都生まれ。京都大学総合人間学部在学中「魚が減っている」という漁業の問題を知り、漁師見習いの生活を体験。卒業後は水産卸売会社のセリ人として築地市場で8年間働く。さらに東京大学大学院農学生命科学研究科で学びながら、国際的な非営利団体MSC(Marine Stewardship Council 海洋管理協議会)の日本事務所に入り、認証プログラムとMSC「海のエコラベル」を広める活動に尽力。2019年6月には「日本漁業認証サポート」を設立。宮城県気仙沼市にも拠点をおき、持続可能な漁業へ転換していくために活動している。魚をとる人と食べる人をつなぐために発信し、子どもたちに向けたオンライン授業「おさかな小学校」を開講中。

おにぎりの具で消滅危機に瀕しているのは...

鈴木

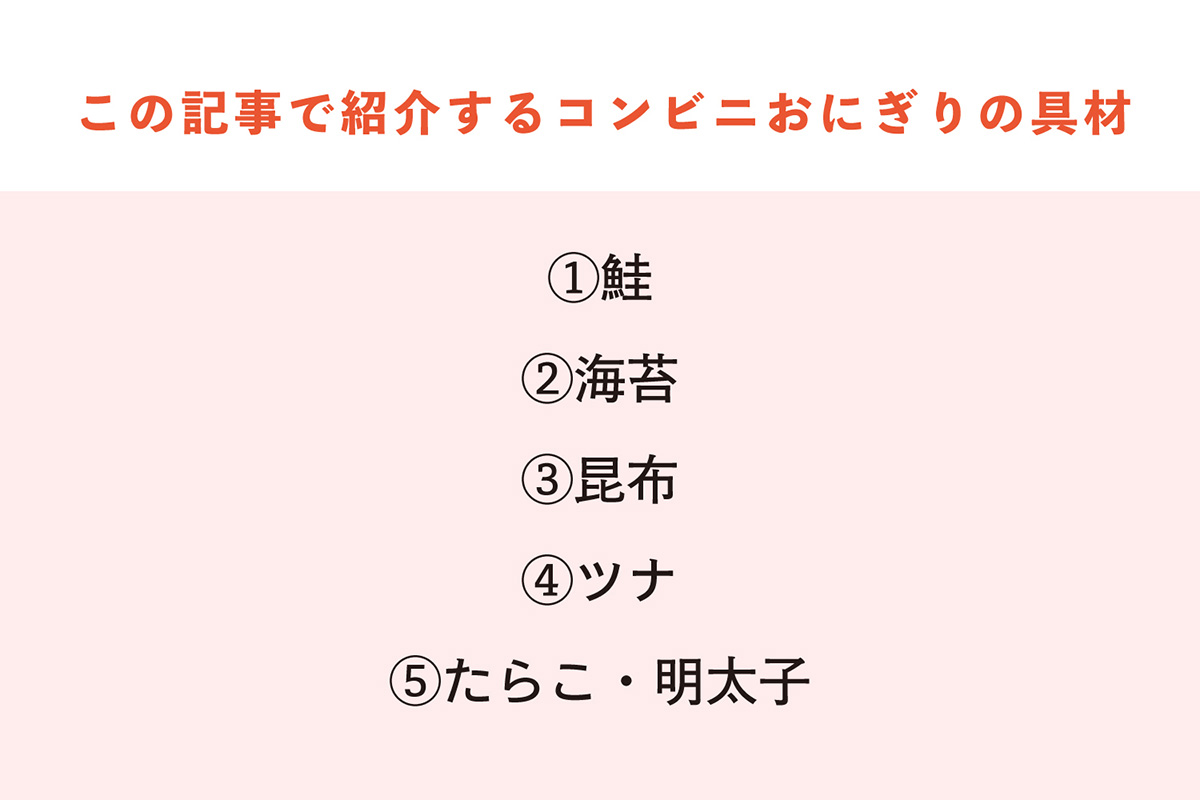

まず、日本のコンビニの種類と店舗数、そこで売られているおにぎりの具材の種類と数を調べてみました。すると販売個数が多い魚介類の具は、上から「たらこ・明太子」「鮭」「ツナ」「昆布」でした。あとは「海苔」ですね。

次に、それぞれの魚介類の状況について、漁師さんに聞いたり、統計資料を読み解いたりして、調べてみました。危機的な状況にある順に並べ替えると、以下のようになります。

鈴木

何がどう危機なのか、一つずつお話しますね。

── よろしくお願いします!

【鮭】100円台のおにぎりは無くなるかもしれない⁉︎

鈴木

今回の記事では、日本の大手コンビニ3社のおにぎりを比較していこうと思います。

鈴木

C社の鮭だけ、色が違うの分かりますか? 価格もA社が175円、B社が168円に対して、C社は139円です。

── C社だけ違う魚種を使っているということでしょうか。

鈴木

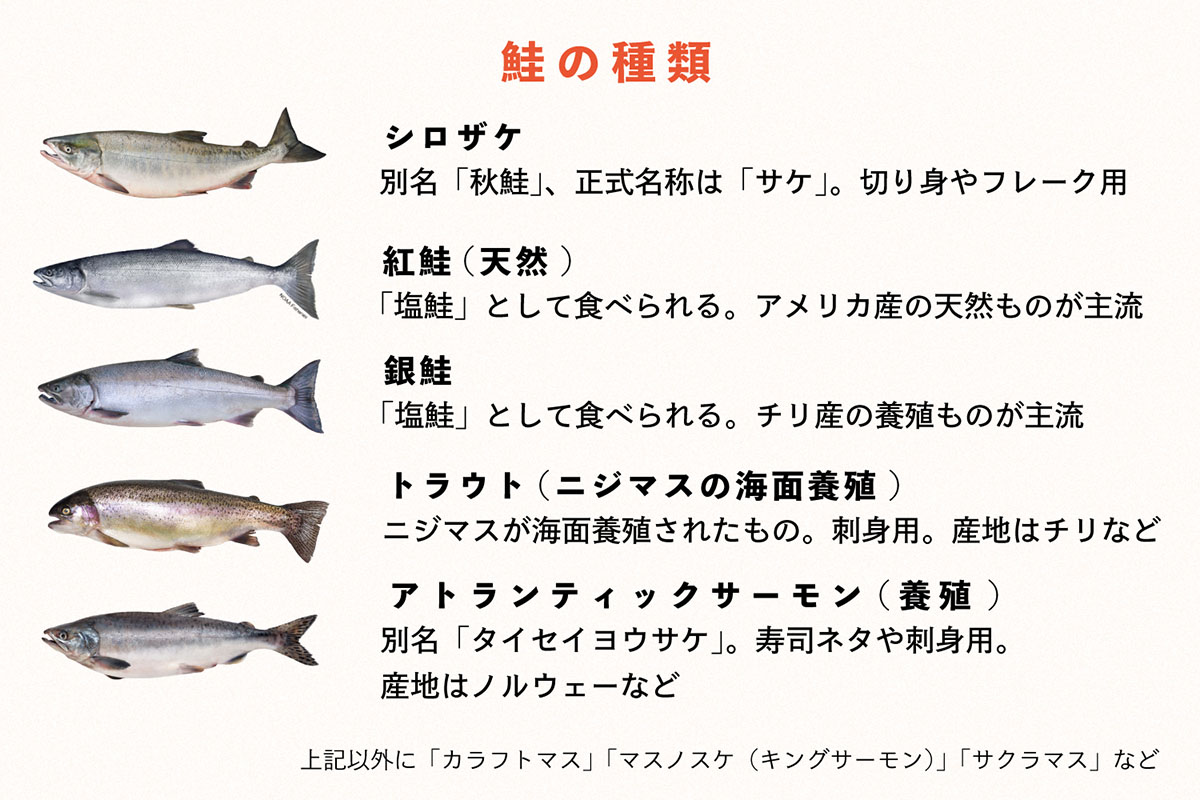

そうです。食品表示を見ると、他2つが輸入しているベニザケを使っているのに対して、C社はおそらく北海道の「シロザケ」を使っているんですね。

鈴木

鮭って、一般的にはピンクがかったオレンジ色のイメージがあるかと思います。しかし、鮭は白身魚に分類されているんです。鮭の赤みは「アスタキサンチン」というエビや貝類に含まれている色素に由来しており、紫外線から体や卵を守る役割があります。鮭は、この色素を自分で作ることができず、エビやカニを食べて体に取り込みます。鮭は産卵の時期になると川を上ります。そして卵を紫外線から守るために色素を移すので、海にいる鮭はオレンジ色でも、川の上流に行く鮭の身は白くなるんですね。

また、10月ぐらいに「秋鮭」としてスーパーで売られる鮭は、基本的に海で獲られたものです。鮭は川に遡上する準備ができると、銀色の体色から、婚姻色とよばれる赤い色に変わっていきます。銀色のものを「ギンケ」、婚姻色が出てきたものを「ブナケ」と呼びますが、ブナケのものは身の色も白く、ぼそぼそした感じになっていくので、安く取引されるようになります。これをうまく活用した商品が、鮭フレークなんです。

こうした鮭フレークに使われるような一番安価な身が、コンビニのおにぎりに入っているんです。C社のシロザケも、このタイプを使っていると思います。

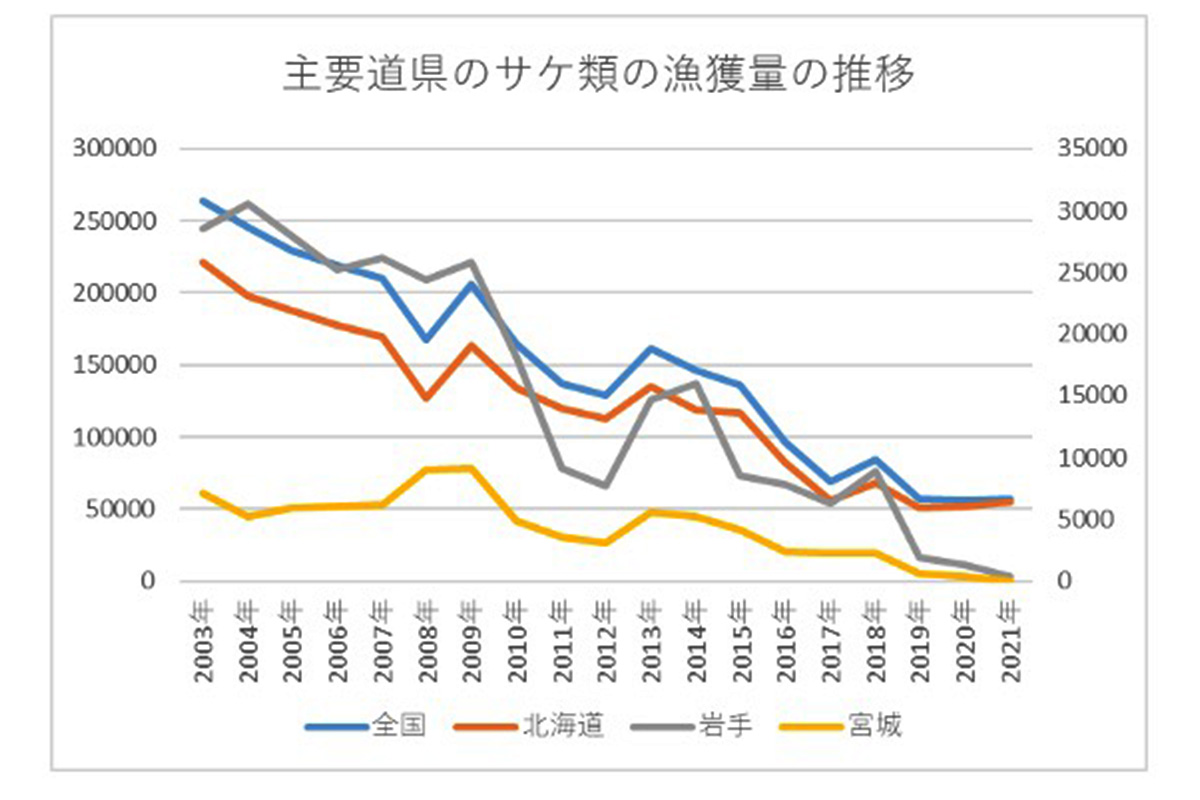

ところが、日本で獲れる鮭の量が今、激減しています。宮城や岩手では、ほぼ獲れなくなってしまいました。

── 本当だ! ここ20年でどんどん減っていますね......。

鈴木

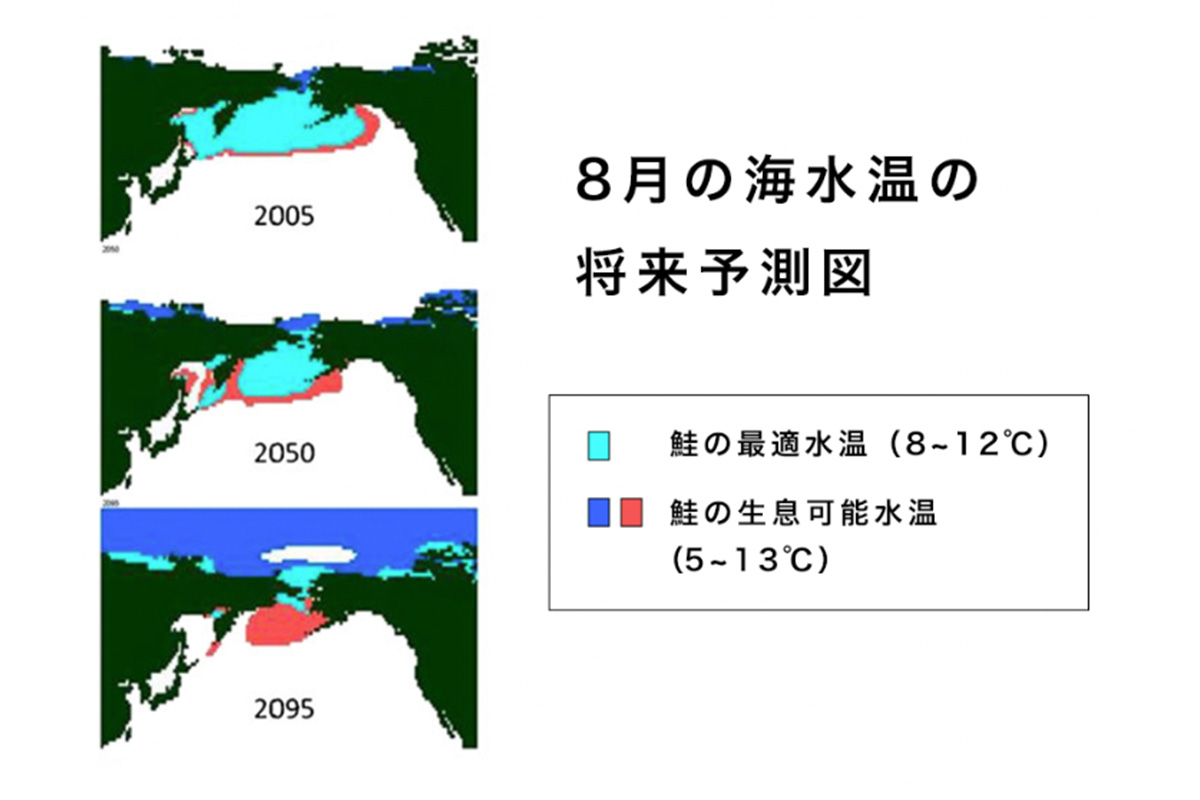

理由の一つは、海水温の高さです。鮭は川で生まれ、海を旅して産卵の時期にまた川に戻ってきます。基本的に寒い海で過ごすため、5度から13度が鮭にとって生息可能水温と言われています。

鈴木

上の図を見てください。2005年には北海道でも水温が保たれていますが、だんだん水温が上がっているのが分かりますか? このままいくと、2095年には、日本とオホーツク海、ベーリング海をつなぐ「はしごが外される」と予測している研究もあります。これは2012年の研究ですが、海水温の上昇は当時の予測を越えるスピードで進んでいるようです。

── これは......結構ショックです。

鈴木

そうなんですよ。加えて、日本の孵化放流のやりすぎも不漁の要因の一つだという説もあります。

孵化放流とは、河川を堰き止めて遡上してきた鮭をまとめて捕獲し、人工授精によって稚魚を生産して、川に放流するものです。他の魚でも行なわれていますが、鮭が一番大規模なんですね。

── その孵化放流が、なぜ不漁の原因に?

鈴木

もともと日本人の食卓に鮭の切り身が安く日常的に並ぶようになったのは、「北洋漁業」といって、北太平洋のアラスカあたりまで行って鮭を獲るようになったからです。しかし、1970年代後半に200海里の排他的経済水域が設定されると、日本の船は自由に北洋で操業できなくなりました。そこで、国内での生産に目が向けられるようになったんです。

日本の川はアメリカやロシアに比べて短く、産卵に適した場所がもともと少ないんですよね。だから、稚魚をたくさん作って放流する方法が主流になり、日本の鮭漁業を支えてきました。ちょうど200海里時代に北海道や東北地方での漁獲量が増えていくのですが、それを支えたのが孵化放流です。

ですが、餌を与えられて育った鮭は、いわば温室育ち。川から海に降りたときに、海岸でカモメなどの鳥や大きな魚に食べられてしまうこともあります。また、広い海に出た際に、ロシアやアラスカの海で生まれた野生児たちに負けてしまうようなんです。

一方で、日本の川でも野生魚が産卵していることが少しずつ分かってきて、自然に産卵できる環境を整えようという取り組みが行なわれるようになっています。稚魚を放流するのではなく、発眼卵といって、孵化する直前の卵を河川に放流する取り組みもはじまっています。

── そうした変化は、いつ頃から起こっているんでしょうか。

鈴木

野生魚が注目されるようになったのはここ10年くらいです。一方で、旧来の孵化放流のやり方は社会に深く根付いているので、なかなか大きく変えるのは難しいという側面もあるようです。教育の一環で、子どもたちが放流をする地域もたくさんあります。

── すでに歴史のあるやり方に異を唱えるのは、簡単なことではないですよね。

鈴木

そうですね。ただ、孵化放流がいけないということではなく、野生魚の産卵場所も保護しつつ、孵化放流も続けていきましょう、という形で進んでいくのがいいと思います。あとは、鮭がちゃんと住める場所を作る動きが、2095年までに間に合うかどうかというところです。

ところで、最近のコンビニでは200円前後の、ちょっと高級なラインのおにぎりも売っていますよね。そうしたおにぎりでは、鮭フレークではなく、鮭のハラミやハラスを使っています。

── 鮭が減っているから、そうした商品が出てきたということですか?

鈴木

そうですね。食べ比べてみたんですが、中身も結構違いました。

── 本当ですね。形だけでなく色も少しずつ違います。

鈴木

A社の具は何の鮭か分からなかったんですが、食品表示を確認すると、B社はアトランティックサーモンという、ノルウェーの海で養殖されている高級な鮭を使っていました。価格も248円で一番高かったです。C社の鮭は、チリから輸入しているギンザケを使っているようです。

チリのギンザケを含め、輸入鮭の値段は総じて上がっていますし、日本での漁獲量も減っています。だからコンビニのおにぎりが生き残るためには、安いシロザケのフレークを使って低価格を守るか、ベニザケやアトランティックサーモンを使って高級路線で行くか、というところだと思います。

── 鮭の品種や、それに伴う違いは意識したことがなかったんですが、こんなに差があるんですね。

【海苔】複合的な理由で廃業が相次ぐ

鈴木

次は海苔です。最近、お米のおいしさや品質を全面に出して、海苔を使わないおにぎりも売られていますよね。

── そういえば、よく見かけますね。

鈴木

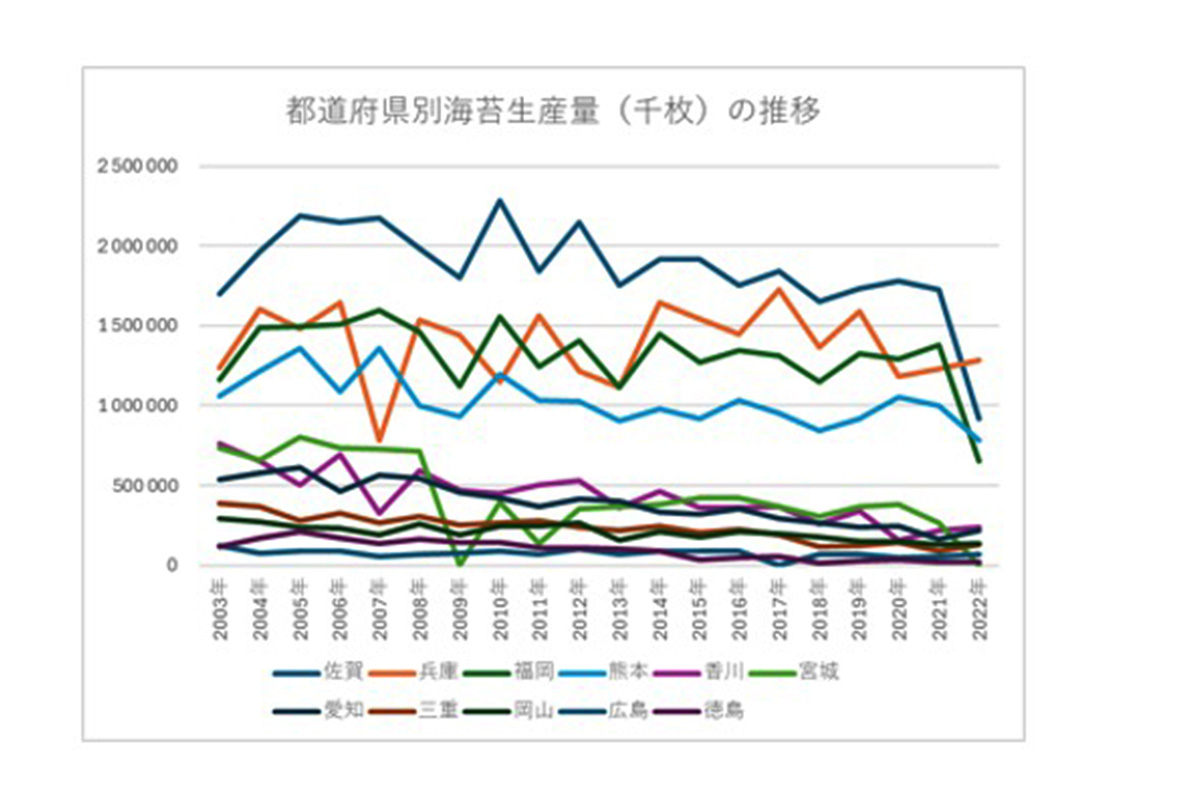

背景には、海苔の不漁があります。全国の海苔生産は、2000年頃からずっと減少傾向にありましたが、ここ2、3年で不作が続き、大騒ぎになっています。

── そうだったんですね!

鈴木

海苔養殖がはじまったのは江戸時代と言われています。ですが、当時は海苔の生態が分かっていなかったので、安定した生産はできていませんでした。全国で海苔養殖が行なわれるようになったのは、1949年に海苔の生態が明らかになって以降です。

昔は海苔が高級品だったので、贈答用とか冠婚葬祭、特にお葬式やお歳暮といったシチュエーションでよく使われていました。最近は、そうした習慣も減りつつありますよね。だから、海苔業界の中で、コンビニのおにぎりの海苔はすごく重要なマーケットになっています。

鈴木

海苔養殖は、浅い海に「ひび」とよばれる細い棒をたてて行なわれるのが昔ながらの方法。なので、松島湾、東京湾、三河湾、瀬戸内海、有明海といった浅い海では、以前からさかんに行なわれていました。でも、2003年に約6500あった全国の海苔養殖の業者は、2018年には約3400に半減しています。

とくに、千葉県や、香川、徳島など瀬戸内海の産地では、養殖業者の数は大幅に減っています。そのため相対的に有明海への依存度が高まっていました。現在では、全国の海苔生産の半分以上が、有明海(福岡、熊本、佐賀)で行なわれています。コンビニのおにぎりの多くに「有明海産の海苔使用」と書かれていますが、そういう事情もあったのです。

ところが、有明の海苔の生産量が2022年シーズンあたりからガクッと落ちており、海苔の需給バランスが崩れています。

── 有明海で何があったんでしょうか。

鈴木

漁師さんに聞いたら、「色落ち」が大きな問題になっているとおっしゃっていました。海苔の色が黒くならず、黄緑色のような色になってしまうんですね。これは、海の栄養不足が原因だと言われています。有明海では夏だけ発生していた赤潮が冬にも発生するようになっているようなんですね。赤潮というのは、植物プランクトンなのですが、これが大量発生することによって、海苔に必要な栄養塩を消費してしまうようなんです。

また、雨不足も原因のようです。雨が降って山の栄養が海に運ばれることで、海苔に必要な栄養分が海に溶けだすのですが、降ってほしい時期に雨が降らない。諫早湾の干拓が原因で、海の水の流れが滞り、攪拌されず海面の透明度が上がったために、赤潮が発生しやすくなっている、という指摘もありました。さらに、有明海ではタイラギなどの貝類が減っていますが、プランクトンを食べる貝類がいなくなったことで、赤潮が発生しやすくなっているという声もあります。

── 他の産地でも、軒並み生産量が減っていますね。

鈴木

有明海沿岸だけでなく、海苔業界全体で深刻なのが、後継者不足です。海苔の収穫シーズンは、大体11月から4月ぐらい。寒い冬に冷たい海水で作業するのは大変な仕事です。海苔作りは機械化が進んでいますが、必要な設備を一式揃えるのに数億円かかる。小規模な海苔屋さんや漁師さんが新規参入するにはハードルが高いですよね。

さらに、クロダイなど海藻を食べる魚の食害に遭ったり、それらを防ぐために新しい網を仕掛けなければならなかったり、手間もかかります。だから気候変動だけでなく、いろんな要素が重なって海苔の生産量が減っているのだと思います。

この傾向が続けば、海苔を使わないコンビニおにぎりは、これからも増えていくでしょうね。

【昆布】すでに絶滅危惧種?

鈴木

次は、昆布ですね。この前、買ってきた昆布をお見せしますね。

鈴木

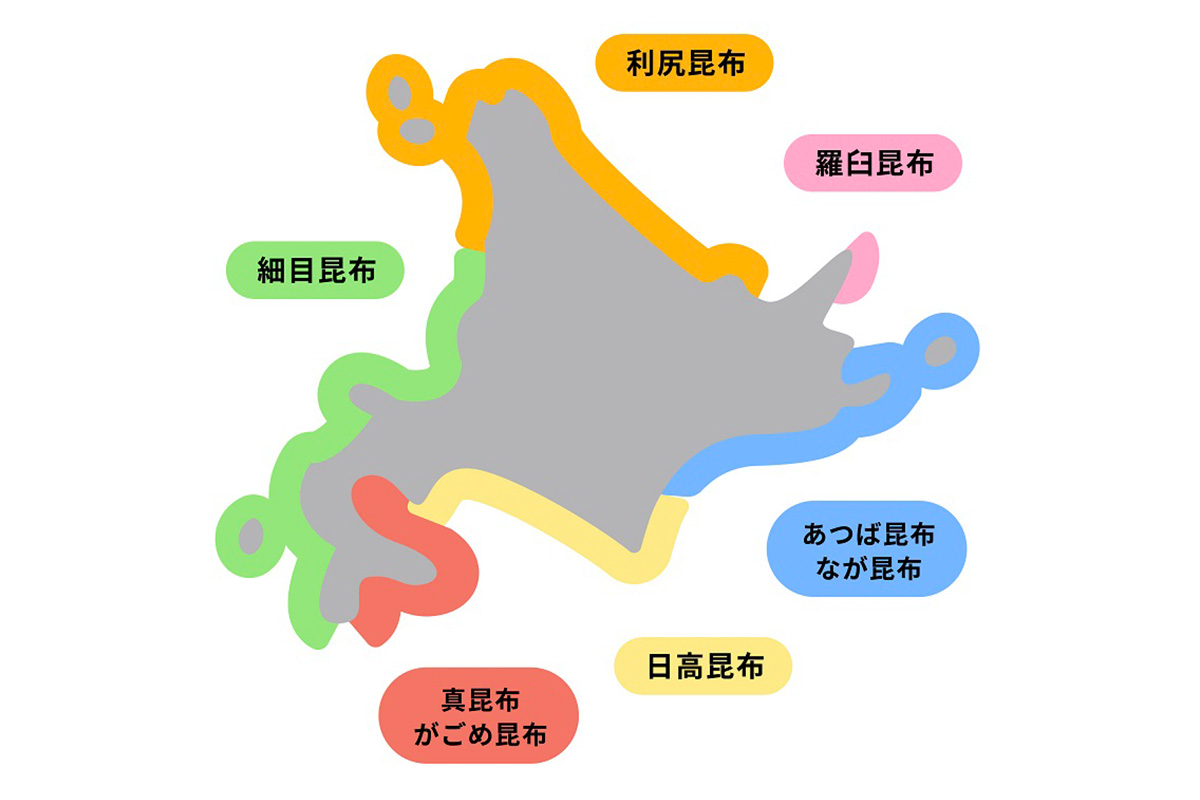

昆布は種類によって産地や味、用途もそれぞれ違います。よく食べられているものは利尻昆布、羅臼昆布、真昆布、日高昆布の4種類ぐらいと言われています。

鈴木

例えば京料理の味のベースは利尻昆布、大阪の料理は真昆布が主流、などなど地域によって使われる昆布も変わります。

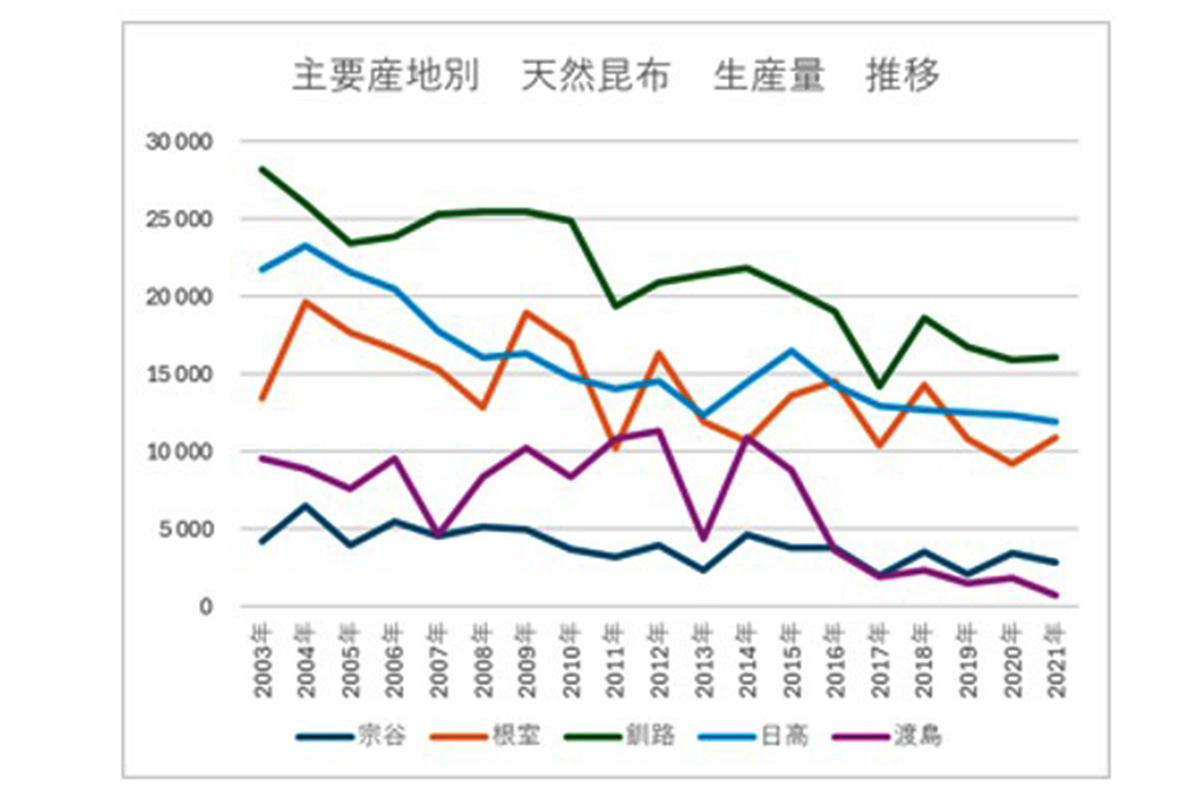

すべての昆布の生産量の9割以上は、北海道です。全体的に生産量が減っていますが、最近、特に深刻なのが、道南の生産地です。

── 上図の紫の線が、北海道南部の函館などがある渡島半島エリアの生産量ですね。

鈴木

そうです。渡島半島では真昆布を収穫していますが、水温が上がっている影響や、ウニの食害の影響で、天然の昆布が育たなくなっているようです。

昆布は、収穫したらすぐ出荷できるわけではありません。獲ったら、海岸に並べて乾燥させます。そのあと倉庫で保管して、2年くらい熟成させるんです。さらに、昆布を使う料理人の方々のところに届くまで、さまざまな人を介すため、北海道で昆布の不漁でも、料理人の方々に危機感がなかなか伝わらないという現状があるようです。

ちなみに昆布は養殖もされていますが、養殖のためには天然の種苗が必要なんですね。複数の関係者に聞いたのですが、養殖の昆布から種苗をとってまた養殖する......という完全養殖はまだうまくいっていないようです。天然の昆布が減っているから、種苗が獲れず養殖もいずれできなくなる可能性があります。このあいだ関西で昆布を取り扱っている方に話を聞いたら「もう真昆布は絶滅するかもしれない」とおっしゃっていました。

── 絶滅......。

鈴木

ただ、業界の人に話を聞くと、料亭で使われる昆布と、コンビニのおにぎりに使われる昆布は、ちょっと違うみたいです。

昆布は厚さや幅によって1等~4等に等級分けされています。さらに1本の昆布のなかでも根元のほうが品質がよいとされているようで、料亭に使われるような昆布は、産地、等級、部位など、細かく指定されて注文があるようです。ひとつの産地で昆布がとれなくなったら、お店の味に大きく影響がでますよね。

一方、コンビニのおにぎりの昆布は、細かくカットして濃い味付けをするので、原料にはそれほどこだわりはありません。長昆布やあつば昆布といった品種も使われますし、料亭用の昆布の形を整える際に出る端材も利用されているようです。

昆布がとれなくなっていることの影響は、まずは料亭に影響があり、コンビニは最後の最後だと思いますが......。それでも、天然の昆布が減っている中、今後はどうなるか分からないですよね。

鈴木

ちなみに、各社使ってる昆布が違って、A社は種類を明記していません。B社は日高昆布。C社は一番危機的な状況の真昆布を使っています。これも、今後の状況しだいで、そのうち表記が変わるかもしれません。

【ツナ】欧米需要、急増中!

鈴木

次はツナ。こちらも各社パッケージの表記に特徴があり、A社は「ツナ」、B社とC社は、「シーチキン」と書かれています。

「シーチキン」は、はごろもフーズ株式会社の商標です。つまりA社以外は、はごろもフーズのツナを使っているということです。ちなみに原料を見ると、カツオとマグロと書かれているため、おにぎりに使われているシーチキンは、カツオとマグロのブレンドだと分かります。「シーチキン」ブランド、強いですね(笑)。

── この違いも、意識したことがなかったです。

鈴木

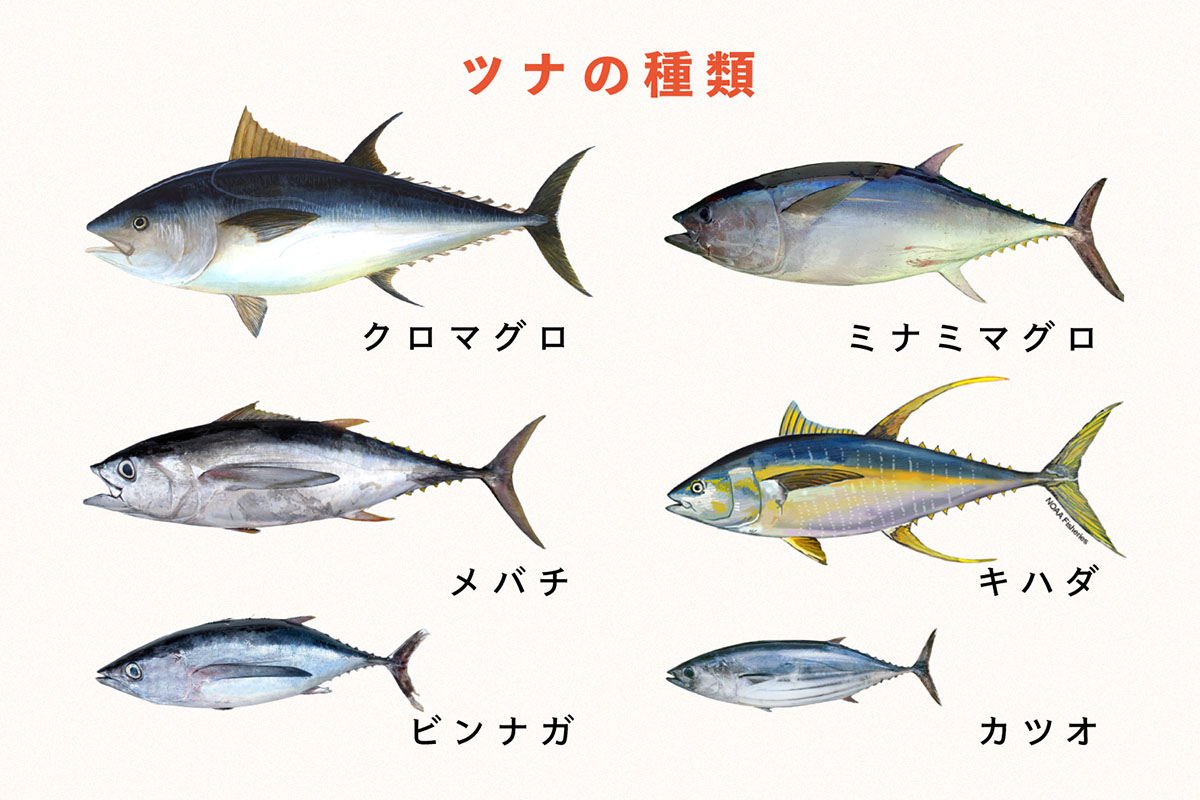

日本で売られているツナ缶は、主にキハダマグロとカツオ、それからビンチョウマグロ(正式名称:ビンナガ)から作られています。ビンチョウマグロの缶詰は高価なので、コンビニのおにぎりで使われているのは見たことがありません。カツオが一番手頃な価格で、安いツナ缶の中身はカツオです。

鈴木

日本ではカツオとマグロを明確に区別しますが、英語圏ではふたつまとめてツナと呼ばれています。最近は肉より魚の方が健康や環境にいいという認識が広がり、欧米圏で需要が増えて高値で買われるため、日本が買えない傾向にあります。さらに円安の影響もあって、ツナが手に入りにくくなっているのではと思います。

カツオやマグロは、広く回遊しているため国際管理されています。太平洋の場合は、「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」という機関が、カツオがどのぐらいいて、どれぐらいなら獲っても大丈夫なのかを評価し、各国はその調査結果に基づいてカツオを獲っています。

この調査結果によれば、カツオもキハダもまだまだ十分にたくさんいると考えられています。でも、需要の高まりから漁獲量は増え続けており、少しずつ減っていると報告されています。現場の漁師さんと話すと、「獲れなくなっている」という方が多いですね。

いま、太平洋でのカツオ・マグロ類の多くは、インドネシアや韓国、台湾などの船によって巻き網(大きな網で囲い込み獲る漁法)で獲っているようです。

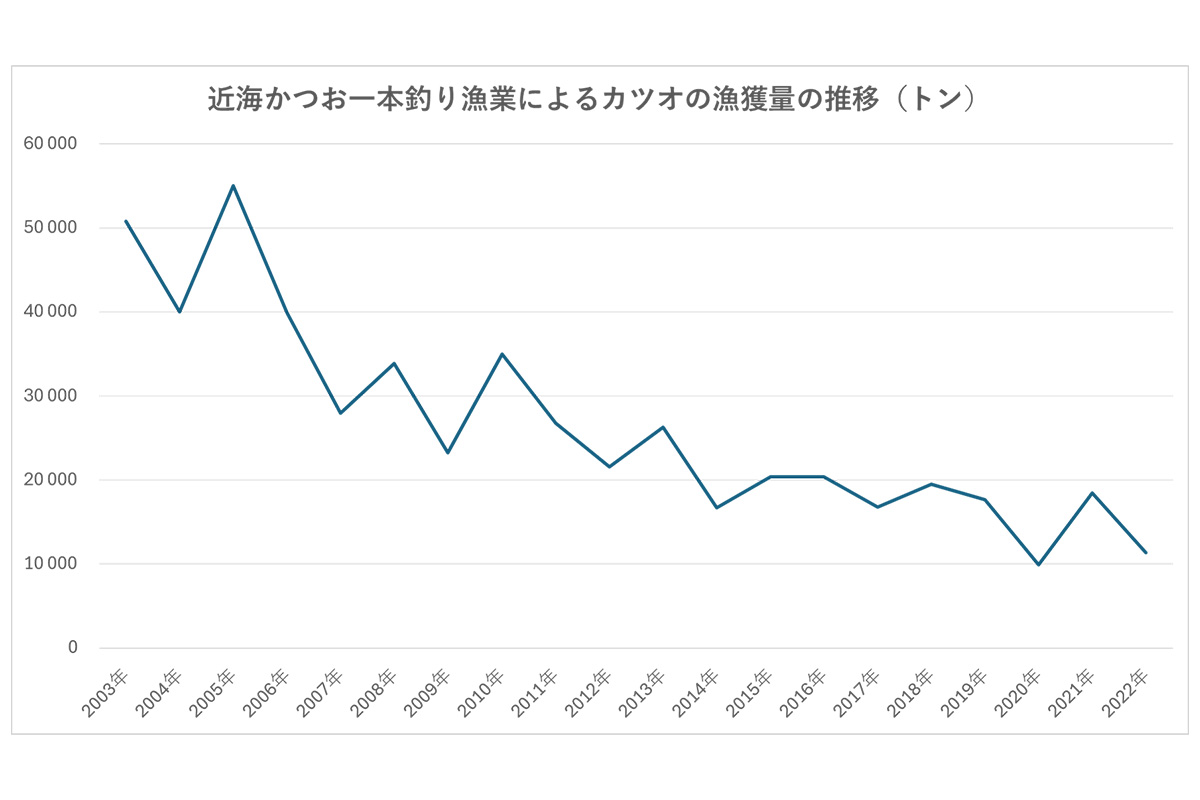

おにぎりのツナの原料になるカツオは熱帯海域でとられるものがほとんどなので、直接の関係は薄いかもしれませんが、日本近海でカツオがとれなくなってきていることは気がかりです。カツオは熱帯海域の生き物で、3〜4月くらいに、赤道直下あたりから群れの一部が日本近海にやって来る。これを「初鰹」と呼びます。さらに、そのまま黒潮に乗って三陸沖まで上がり、秋にまた南へ戻るんですが、その脂の乗ったカツオを「戻り鰹」と呼んでいるんですね。

鈴木

スーパーで売られている生のカツオは、一本釣りによってとられるものが多いですが、その漁獲高は年々減っています。熱帯域でまき網(大きな網で囲い込み獲る漁法)で獲る量が増えてきて、群れ全体が小さくなっているために、日本に来るカツオが減っているという指摘もあります。

── うーん......厳しいですね。

【たらこ・明太子】科学的な資源管理により、サステナブルな具材

鈴木

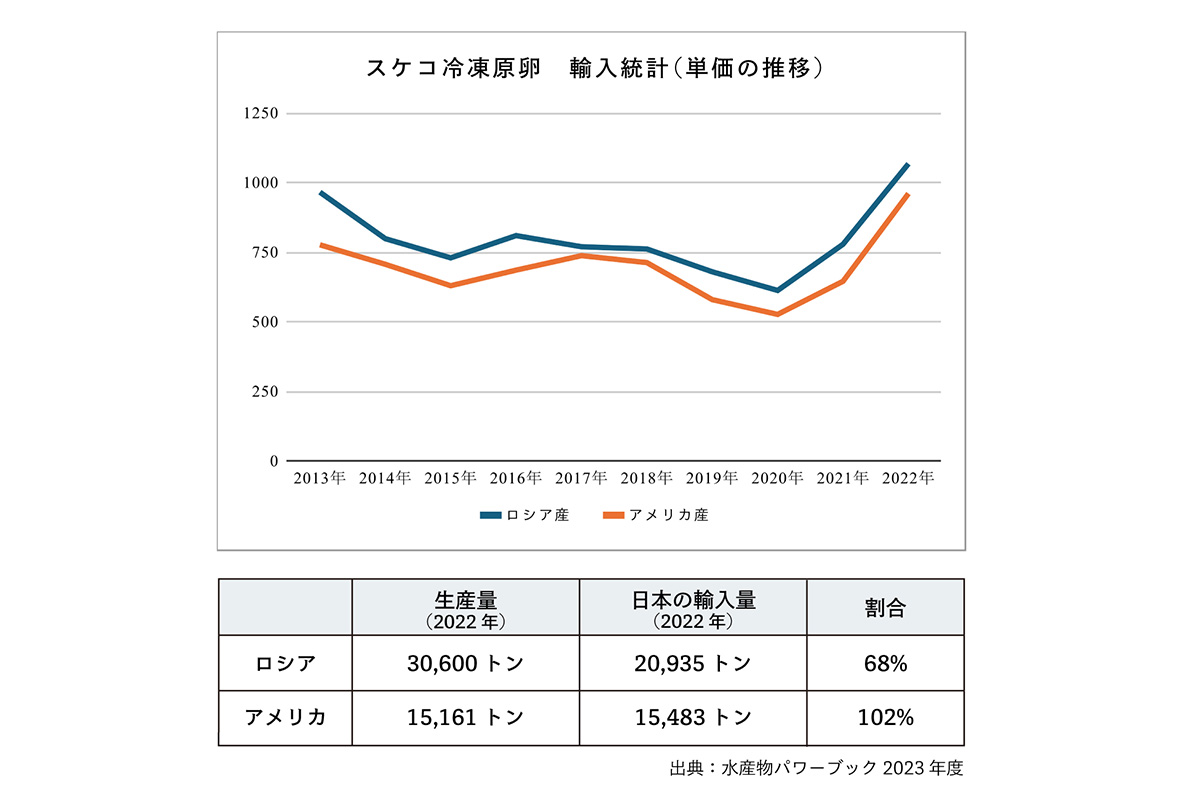

そういう意味で、たらこ・明太子は、今回紹介する具材の中で、一番サステナブルだと言えます。日本で食べられているたらこ・明太子はほぼ、ロシアとアメリカからの輸入です。そしてロシア産の68%、アメリカ産の100%を日本が輸入しています。

── 世界で獲れるたらこや明太子のほとんどを、日本人が食べているということですか?

鈴木

そうなんです。ツナや鮭は他の国の需要が増えているから価格が上がっていますが、たらこは、他に需要のある国がないから、あまり変動しないんです。白身魚の値段が高騰したら影響を受けるかもしれませんが。

── ちなみに、たらこや明太子って、卵じゃないですか。たくさん食べすぎて、次世代がいなくなる、という危険性はないんですか?

鈴木

漁自体が科学的にしっかり管理されているから、いなくなることは今のところないと思います。

たらこ・明太子は、スケトウダラという、世界で一番獲れる白身魚の卵です。身は白身魚フライとか、ちくわやかまぼこなどの練り製品の原料にもなります。

── とても身近な魚なんですね。

鈴木

これはアラスカのスケトウダラの漁の様子ですが、5階建のビルくらい大きな漁船を使っていて、この漁船の中に加工場があるんです。船が着岸するときには、もう段ボールに梱包されたスケトウダラの加工品が出荷される、というレベルです。

── 効率化が徹底されている。

鈴木

しかも、漁獲量も少ない数に設定されています。アラスカの漁業では、100いるうちの10くらいしか獲りません。次の世代がしっかり育つように法律で決められている。だから、いなくならないんですよ。

── 先ほどの国際管理されている資源は無くならない、という話と繋がりますね。

コンビニは日本食文化の救世主?

── コンビニのおにぎりから、こんなにたくさん、厳しい現状から希望もある話まで伺えるとは、思っていませんでした。

鈴木

そうですね。僕も初め、気候変動を切り口におにぎりの具の現状を探ろうと思っていましたが、気候変動に加えて、社会的な背景や漁業の歴史や現状など、いろんな要因があるんだなと改めて気づきました。

あと今回、コンビニのおにぎりの消費量も調べましたが、日本人は一人当たり、年間で17個以上食べているみたいなんです。僕自身は、もっと食べている気がします。ここまで手頃におにぎりが食べられるのは、価格を保ちながら具をどうやって調達するかとか、どうやっておにぎりをプロモーションするかとか、コンビニ各社の企業努力があってこそだと思います。本当にすごいなと思いましたね。

── そもそもコンビニのおにぎりを100円台で食べられること自体、いろんな人たちの努力と工夫で成り立っているんだとよく分かりました。

鈴木

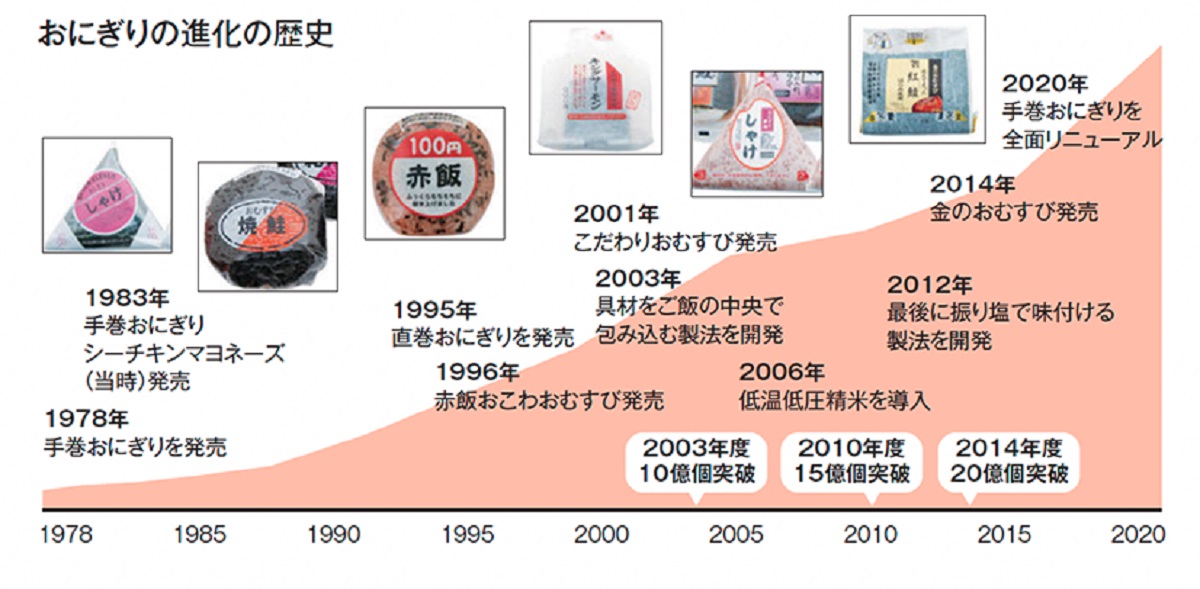

そうなんですよね。しかも、もしコンビニのおにぎりがなかったら、おにぎりというもの自体、日本人があんまり食べなくなっていたかもしれないと思うんです。

鈴木

コンビニのおにぎりは、1970年代から販売されていますが、外食が進んだり食べるものが変化したりする中で、パンや麺が主流になって、おにぎりがマイナーなものになっていった可能性もあります。でも、昆布の佃煮や梅干し、おかかなどの和食が今でも身近なのは、コンビニのおかげなのかもしれないなって思ったんです。

── 確かに、自炊をしない人でも、コンビニのおにぎりは食べていますよね。和食を知るきっかけの一つに、コンビニがなっていると言えるのかも。

鈴木

そういう意味でも、コンビニが和食の救世主の一翼を担っているような気がしますね。

とはいえ「コンビニのおにぎりは無くならないから大丈夫」というわけでもありません。例えば昆布。価格を抑える工夫を続ければ、今と大きく変わらない価格のまま、コンビニで昆布のおにぎりが食べられるかもしれません。けれど本当に質の良い昆布は獲れず、和食の料理人の方々には届かなくなるかもしれない。つまり、和食の屋台骨みたいなものが崩れつつあるんです。

ですからコンビニのおにぎりを食べるときは、ちょっとだけ、おにぎりの向こう側に、思いを馳せてみてほしいです。昆布や鮭のおにぎりを買って食べ比べするのも、おもしろいですよ。その昆布が日高昆布なのか真昆布なのか、もしくはブレンドなのか。鮭はベニザケなのか、アトランティックサーモンなのか、シロザケの鮭フレークなのか......とか。

── 次に、コンビニでおにぎりを買う時はパッケージの表記から具材まで、じっくり見てみます!

-

文・取材 立花実咲

Instagram: misakichie19

note: misakichie19

編集友光だんご

X(旧Twitter): @inutekina

Facebook: tomomitsudango