「重要なのはAIより、現場の人間が作るルール」大学教授が挑む漁業革命

全国各地で水産物の漁獲量減少が続いている。

漁獲量の減少は価格の高騰を引き起こし、飲食業や加工業を圧迫する。そのシワ寄せは最終的に消費者のもとへとやってくるが、実際にはそれだけで収まる話ではない。

例えば、水産物を主な観光資源とする街では、漁獲量の低下が観光客の減少に直結する。そうなれば、飲食業や加工業のみならず、観光業や宿泊業も大きな打撃を受け、街の魅力減退にも繋がりかねない。そういう街にとって、漁獲量の減少は死活問題とも言えるのだ。

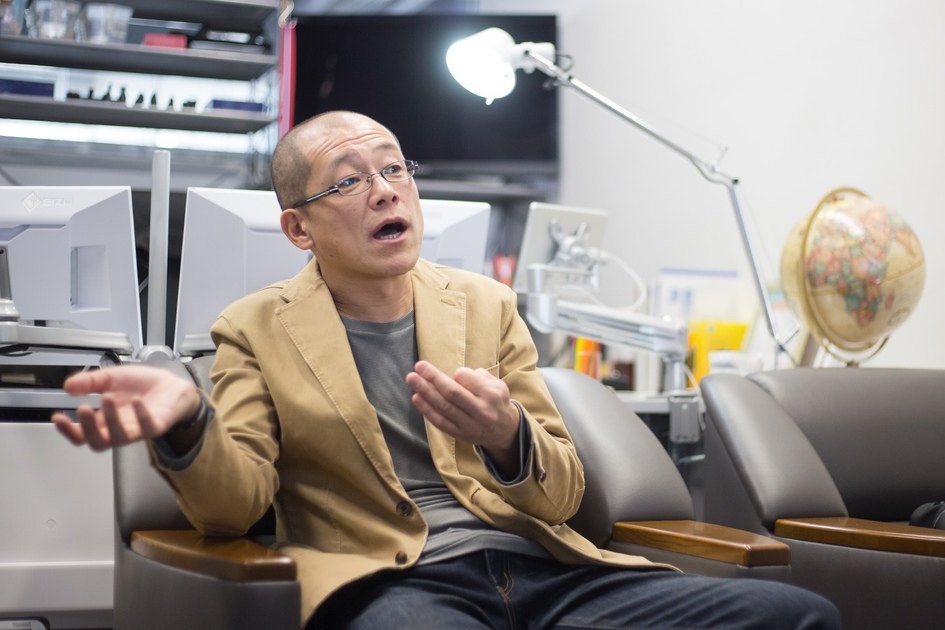

こうした状況が続く中、持続可能な漁業のための水産資源管理という課題に、ITの力で真っ向勝負を挑んでいる大学教授がいる。水産業と情報処理技術を融合した新たな研究分野・マリンITを推進する『公立はこだて未来大学』の和田雅昭先生だ。

和田さんは、北海道大学の水産学部を卒業後、漁業者の負担を減らすことを目的とした漁業機器を製造・販売する民間企業に就職。プログラムの開発を担当していた。しかし、ある年に自分たちが開発した機械を使用していた漁業者のところでホタテの大量死が発生。漁業者は、機械に問題があったとして返品を申し出た。

機械に問題があれば修理によって問題は解決できる。しかし、和田さんの頭の中には、新聞の片隅で見かけた海水温の上昇に関する小さな記事のことが思い浮かんでいたという。

「海水温の上昇というニュースが少し気になっていて、漁業者の方に『今年は海の状態がいつもと違うという新聞記事を読んだんですけど、どうですか?』って聞いたんです。そしたら、『海は海だろ』って答えが返ってきて...」

まだ地球温暖化という言葉も一般的ではなかった90年代。「去年も今年も海は変わらない。だから、問題は機械にある」という意見は、ある意味当然だったと言えるだろう。

この出来事を機に、「海の変化に気づかないまま魚がいなくなったら、自分たちが作った機械は何の役にも立たない」と考えるようになった和田さんは、海水温のデータ収集に着手。その結果、ホタテに穴を開けてロープに取り付ける作業を海水温が安定しているタイミングで行うことで、大量死を回避できることがわかった。

「海の状態を知ることが、水産業を守ることに繋がるのではないか?」

そんな想いが、彼を研究者の道へと向かわせることになった。

大学教授に転身後、和田さんはiPadを活用した漁業者主体の資源管理によって北海道留萌市のナマコの資源量回復に成功したほか、熟練の技術が必要とされるミズダコ漁においてベテラン漁師の船の動きや漁の様子を解析し、若手に技術を習得させるなどの成果も上げている。

和田さんの研究を一言で表すならば"海の見える化"ということになるだろう。

果たしてIT技術の力で水産資源を可視化し、漁獲量を回復させることはできるのだろうか?

「データが集まれば漁を予測することができるし、漁の予測が可能になれば対策を講じることができる」と語る和田さんに、水産業の未来について伺った。

自分たちの代では役に立たない研究だと思っていた

── 大学教授へと転身後、和田さんは水産資源を回復させるために、どのような取り組みを始められたのでしょうか?

僕たちがやってることって「海の見える化」とか「水産資源の管理・回復」と言われるんですが、スタート時の展望からすると今の状況は想定外なんです。未来大に来たのが2005年なんですけど、そのときは「データを集めること」が僕らの仕事で、それをどのように活用するかってところまではイメージできていませんでした。

というのも、漁業のサイクルって年単位なんですよ。1年を1サイクルと考えると、自分たちの世代で集められるデータって、たかが知れてるじゃないですか。ホタテの養殖なんかだと稚貝から出荷するまでが3年かかるので、毎年データを取っても3サイクル分のデータを集めるのに5年もかかるんです。だから、僕の研究は自分たちの世代で役に立つものではなくて、次の世代にデータを引き渡すことが役目だと思っていました。

── まずはデータを集めることが目的で、それを検証するのはまだ先のことだと考えていたわけですね。そのデータが、実践的に役立つようになったきっかけは何だったのでしょうか?

僕たちが集めたデータと論文を、水産試験場が見つけてくれたことで研究が大きく前進しました。

水産試験場は「今年は鮭が少ない」とか「イカが豊漁」とか、そういったことに対する理由づけを、彼らの知識の中でするのが得意なんです。だけど、データを集めるのは苦手。逆に僕らは、海水温や漁獲量のデータは持ってるんですけど、海で起きていることとの紐付けができないわけです。

── なるほど。

水産試験場は、僕らが集めたデータを元に今の資源の状況を数字として出してくれたんですね。それによって、適切な漁獲量なのか、獲りすぎなのかという判断基準を作ることができたんです。

ただ、漁期が終わってから「今年は獲りすぎでした」と言われても、手遅れじゃないですか。だから、資源量の管理をリアルタイムで行う必要が出てきました。

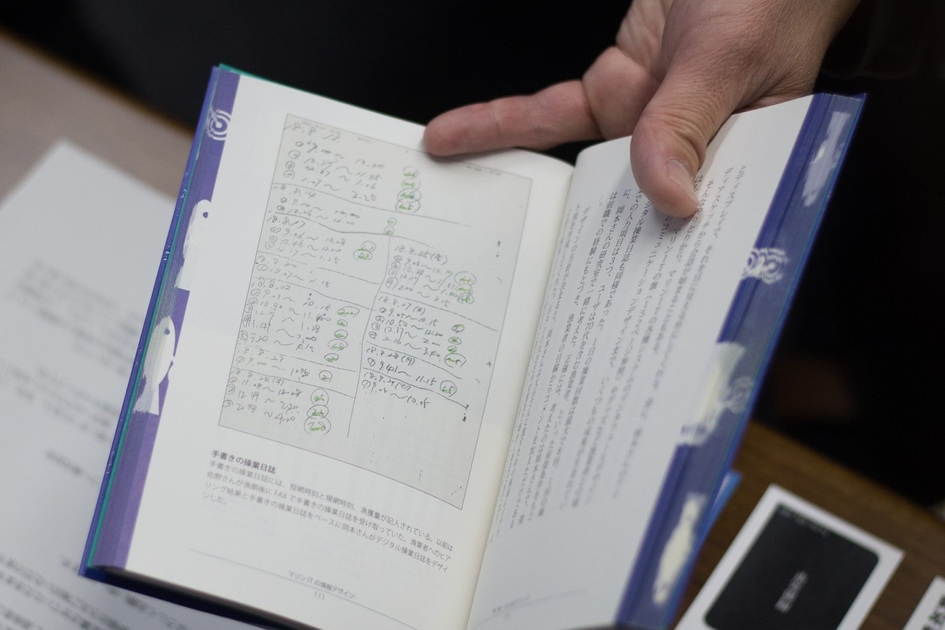

もともと漁師の方々は何時から何時まで漁をして、何を、どれくらい獲ったかという情報を操業日誌として記録していました。それを水産試験場が集計するんですけど、データとして見れるのは3カ月後とかになっちゃうんですよ。

だから、僕らは操業日誌をデジタル化しました。そうすることで、集計の手間が省け、リアルタイムで情報が共有でき、さらに船の位置情報を照らし合わせて、何時に、どこで、何が獲れたかというのがわかるようになったんです。

── 漁師さんに船上でパソコン作業をしてもらったってことですか?

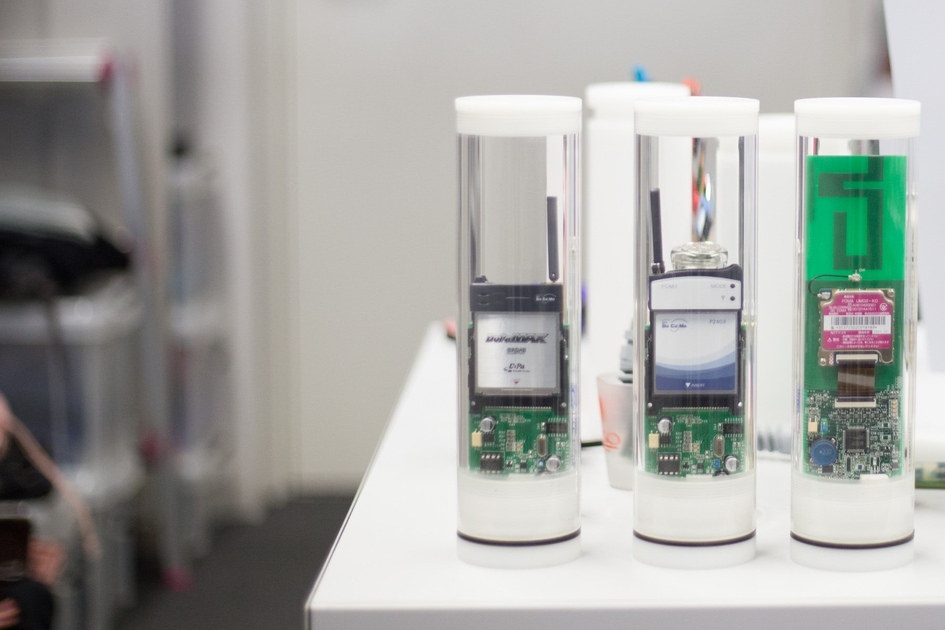

2009年くらいまでは水と衝撃に強いパソコンを使ってたんですけど、それがすごく不評で...。どうしてかというと、船上で使う機械って、基本的にボタンを押したら起動して、ボタンを押したら電源がオフになるような作りなんです。つまり、それくらいのスピード感なんですよ、船の仕事って。

だけど、パソコンって電源を入れると、最初にロゴマークが出てきて、そこからソフトを立ち上げて、終わるときにはシャットダウンが必要じゃないですか。操業中って、忙しくて、1秒と待ってられないので、操作がスムーズじゃないことが不評だったんです。

そういう問題をどうにかしなきゃと思ってるときに、iPadが出てきたんです。それで、今まで手書きだった操業日誌を、項目やレイアウトを変えずに、そのままの仕様で書き込めるアプリを作りました。そしたらもうあっという間に浸透したんです。iPad のUIが、漁業者にもすごくフレンドリーだったんですよね。

これは漁業に限った話ではないんですけど、産業に新しいシステムを導入するときって、「実際に使われる」ということが最も重要なんですよ。いくら素晴らしいシステムを構築しても、複雑で難解だと使われません。

それともうひとつ重要なのがワークフローです。漁業者が日常的に行っているルーティンに対して、仕事量を増やしたりだとか、やり方を変えたりだとかっていうのは、なかなか馴染みにくいと思うんです。

── 仕事が増えたり、方法が変わるのは負担ですもんね。

だから、iPadがなかったら資源管理どころか、データ収集さえ上手くいかなかったかもしれません。

資源を回復させたのはテクノロジーではなく、人間が決めたルール

── データを集めることによって海の見える化を進めて、水産資源を管理するというのは理解できたんですけど、そこから資源を回復させるためには、どのようなアプローチをされたのでしょうか?

水産資源って、1年経てば卵が産まれたり、子どもの魚が大人になって増えるわけです。だから、基本的に去年と今年との差分だけを獲っている分には資源は減りません。

例えば、ナマコの量が回復した留萌市では、前年の漁期終了後の資源量を元に、その年の推定資源量を漁期の早いタイミングで算出するんです。その上で、1年間で増えた分よりも少なめの量だけを獲ることにしました。

── ちょっと多めに残すんですね。

ええ。留萌は、ナマコを獲る船が16隻あるんですけど、例えば去年から資源量が40トン増えたとしたら、一隻あたりの漁獲上限を3トンと設定するんです。だけど、16隻が3トンずつ獲ってしまうと合計が48トンになってしまうじゃないですか。

だから、漁師の人たちは自分が3トン獲るか、16隻のトータルが40トンを超えないタイミングで漁を切り上げないといけないんです。

重要なのは、こういうルールはすべて漁業者が作っているということです。僕らはただ持続可能な漁をするために必要なデータを提供しているだけなんです。

── 和田さんはデータを元に資源量を把握するのが役目で、その先の未来を見据えて漁のルールを作るのは、あくまで漁業者の方々ってことなんですね。

「iPadが資源を回復させた」って言われることがあるんですけど、実際に資源を回復させているのは漁業者が作ったルールなんです。そのルールを元に、彼らがデータを参照しながら漁獲量をコントロールして、資源の管理を始めた。それが資源の回復に結びついているんです。

それから留萌では、各船の位置情報も漁業者同士で共有しています。それによって、「他の船は南側で漁をしているから、自分は北側へ行こう」とか、「昨日はここで獲ったから、今日は向こうに行こう」といった選択ができるようになりました。こうすることで、海域全体を上手に使えるようになったんです。

── 漁師さんによっては、自分だけの漁場を持っている方もいると思うんですが、船の位置情報を共有することに対しての反対はなかったんですか?

16隻がすべて、最初から受け入れてくれたわけではなかったですね。この漁を来年も再来年もやっていくという人もいれば、引退間近な人もいるわけですよ。来年のことも考えて漁をしたい人と、来年の資源なんて関係ないって人が混在している中で、合意形成をするのは簡単ではありません。

だから、最初は1隻から始まり、徐々に協力者が増えていって、16隻すべてが一緒にやるまでには5年かかりました。

留萌のケースが上手くいったのは、徐々に資源回復の成果が出ていたからなんです。それがなかったら、全員で資源管理に取り組むのは無理だったでしょうね。

アメダスを参考にした漁業の未来予測システム

── ナマコのように一定の海域で暮らす生き物と違って、回遊魚の場合はデータ収集も資源管理も難しいですよね?

そうですね。例えば、函館だとイカが有名なんですけど、イカ漁って日本海側を中心に全国で行われているんですね。つまり、群れで移動しているわけです。だから、群れの動きがわかれば、獲れる時期や場所も予測できるはずなんです。

── 群れの動きって、とらえられるものなんですか?

天気予報でよく聞くアメダスってあるじゃないですか。アメダスって、全国1327カ所ある無人観測施設の総称なんですけど、1時間ごとに気温や降水量を測定していて、それを数値として出してくれるんです。

もし、これが一カ所にしかなかったら、単に気温や降水量を測定する機械なんですけど、たくさんあることによって雨雲が移行していくルートが予測できる仕組みになっています。「ここは15時の時点で雨だったから、1時間後には向こうでも降るでしょう」みたいな。

── 複数箇所で数値の変動を見ることで、未来が予測できる。

そう。この方法を漁業でも応用すれば、回遊する魚の群れの動きも予測可能になりますよね。

イカ釣り漁船は、全国に3000隻以上あるんです。だから、みんながデータを共有すれば、アメダスのようにイカの群れの動きがわかるようになって、「今日の漁場は、あっちの方が良さそうだ」みたいなこともリアルタイムで予測できるようになるはずです。

僕らは定置網の観測もしてるんですけど、あれはまさにアメダス的な役割を担ってくれるんですよ。定置網に魚群探知機を取り付けておけば、群れの動きだけでなく、網にかかった魚の種類や量の予測もできるようになります。

── 定置網が魚の群れの動きを把握するための定点観測所になるってことですか。

そうですね。定置網の経営体は全国に4000以上あります。定置網をアメダスみたいな観測所にできれば、前日の水揚げを見ることで、今日はどこで何の魚が水揚げされるかを予測できるようになるはずです。

そういう予測が立てられれば、魚を仕入れに行く人が無駄足を踏まなくて済むじゃないですか。予測をもとに、欲しい魚が手に入りそうな場所へ仕入れに行けばいい。漁師からしても、獲りたい魚が網に入っていなければ、船を出さないという選択もできるようになります。

── それが実現できたら、漁師の方はもちろん、加工や物流、販売に至るまで、海から消費者に届くまでの様々な場面で効率化が図れますね。

予測が立てられれば、対策ができるんです。「今日はブリが獲れなさそうだから、別の魚を使ったメニューを考えよう」とか「イカの水揚げが少ないから、あるときに多めに仕入れておこう」とか。

獲る側にしてみても、資源を管理する上で、魚の動きや量についての予測は有意義な情報になると思います。これから先の漁業を考えると、IT技術やAIは間違いなく漁師のパートナーになっていくでしょうね。

日本の水産業の未来について言うと、今後どんどん漁獲量が上がっていくという想定は到底できません。だから、資源量を維持しながら、漁業に関わる人を守り、いかにして産業として残していくかということが課題なんです。

水産物が獲れなくなるということは、価格高騰によって加工業や飲食業を圧迫し、美味しいご飯を楽しみにやってくる観光客をガッカリさせることに直結します。そう考えると、ただの一次産業ではないわけですよね。水産物が重要な観光資源である函館の場合だと、街自体の存続にも関わってきます。

── 漁獲量の減少が、街の存続にまで。

今って、「今年はダメだったけど、来年はちゃんと獲れるだろう」と思っている漁業者も多くて、買う側の人も同じような意識を持ってると思うんです。だけど、実際には来年の漁が良くなるという保証はどこにもありません。だからこそ、まずは現状を正しく把握することが重要なんです。

もちろん自然を相手にしているので絶対ということはあり得ませんが、予測の精度を上げられれば対策を講じることはできます。だから、僕らはまだまだ海のデータを集めていかなくてはいけないと考えています。

人間の血が通った漁業版IT革命

データ分析によって海を見える化し、漁獲量をコントロールすることで水産資源の減少を食い止める。

こうした取り組みが、漁業者の生業を守ることや、消費者が食べることだけでなく、水産物を重要な資源とする街の存続にまで影響を与える。そうやって、すべてが1本の糸のように繋がっているという話はとても印象的だった。

貴重な水産資源を管理・回復させるためには、多くの漁業者の協力と、それによって集積される膨大なデータが必要になる。そのために和田さんはデータ収集のAPI(*1)を公開しているほか、全国でワークショップなども実施。「データ集めは、仲間集めなんです」と語ってくれた。

(*1)「API」はApplication Programming Interfaceの略。ソフトウェアの機能を共有するインターフェースの仕様

ITという言葉には冷淡さが付きまとうが、漁業者のひとりひとりと向き合いながらシステムを構築していく和田さんの姿勢や、データではなく漁業者が作ったルールによって資源が回復したという事実には、紛れもない人間の熱量が見てとれる。

和田さんの話にあったように、IT技術はあくまで道具であり、それを利用した上でどんな未来を描くかは人間次第なのだ。

データ分析による海の見える化と、それによって実現する予測可能な漁業。

そうした技術革新は、きっと日本の漁業を明るい未来へと導いてくれるだろう。

-

取材・文阿部光平

twitter: @Fu_HEY

facebook: abe.kohei.3

-

撮影原田啓介

twitter: @idenxtity0911

instagram: @inakaworks

-

編集くいしん

twitter: @Quishin

facebook: takuya.ohkawa.9

web: https://quishin.com/