「場所を変えたら正当な評価を得られた」沖縄の''青い魚''がアジアで売れる理由

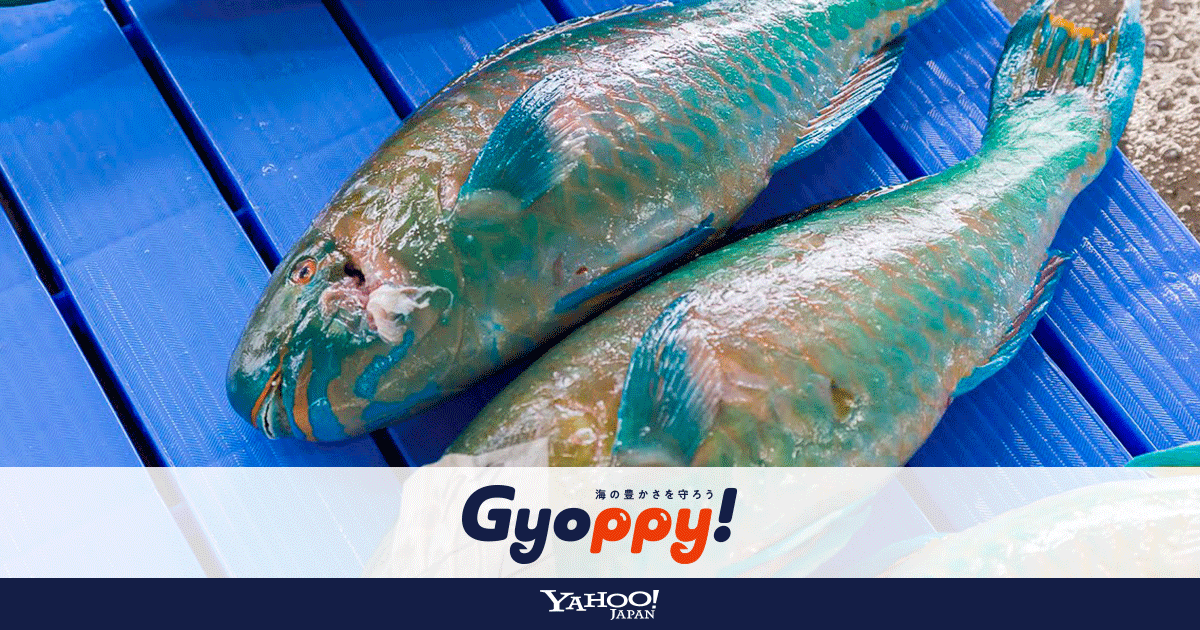

沖縄県といえば、エメラルドグリーンに輝く美しい海。

しかし、その海で水揚げされる魚が「売れない」という厳しい現状があります。

沖縄県のひとり当たりの魚介類の消費量は、なんと全国最下位。せっかく獲れた魚が、県内で消費されていない。

では、県外へ売ればいいのかというと、そう簡単な話でもありません。沖縄近海の鮮やかなピンクやドット柄の魚たちは、見た目で「観賞用の熱帯魚」と言われてしまい、東京や大阪などでは評価を得ることが難しいのです。

そんな沖縄の鮮魚を海外へ売ることで成功している商社があると聞き、Gyoppy!取材班は沖縄県那覇市にやって来ました。

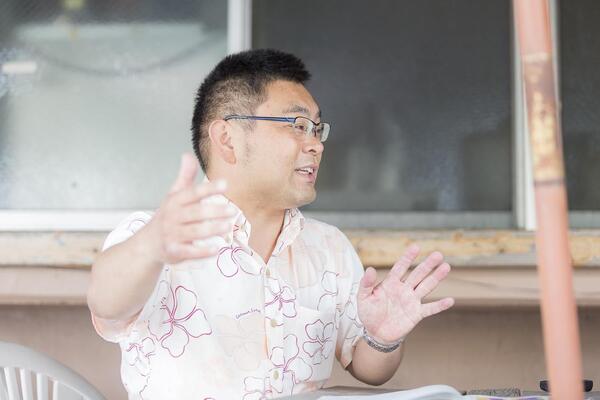

地域商社「萌す(きざす)」のCEO・後藤大輔さんは、シンガポールやタイ、台湾、香港などのアジア市場に沖縄の鮮魚を売り込み、2015年の設立以来、毎年輸出量を伸ばしています。

人懐っこい笑顔が印象的な後藤さんですが、お話を伺っていくと、ビジネスの課題を考え抜き、乗り越えていく、徹底的にロジカルな経営者としての姿勢が見えてきました。

日本の魚を海外へ輸出するためには、「貿易関係の各種書類の発行」や「流通の鮮度の保持」「顧客の獲得」など、いくつかの大きなハードルがあります。

後藤さんはそれを「無理だ」と諦めず、様々な角度から突破し、改革していきました。

「同じ売り物でも、場所を変えることで、正当な評価を得られることもある」

イノベーションに溢れる後藤さんのお話から、たくさんのビジネスのヒントを聞くことができました。

国内で評価されないなら、海外へ売ろう! 沖縄の離島の漁業を黒字化した発想の転換

── 後藤さんは、県外から沖縄に移住した方で、元々漁師ではなかったんですよね。それがなぜ、鮮魚の貿易を始めることになったんですか?

僕は沖縄に移住して16年になるんですが、以前は観光業などまったく別の仕事をしていたんです。4年前に小学生の引率として、離島の魚の養殖場を見学したときに、小学生が「この魚売れるんですか?」と質問したことがあって、漁師さんが「売れないんだよね......」と答えたんですよ。

なんだか、いても立ってもいられなくなって「売れますよ、売りましょう!」と言っちゃって(笑)。「どこに売るんだ? だったら本当にやってみろ」と漁師さんに言われて、半分勢いで「萌す(きざす)」を始めたんです。

── ノリというか、勢いで大変な沖縄の漁業に参入してしまったんですね。

ふつう、そんな始めたばかりの会社は"せり権"(市場で直接漁師から買い付ける"競り"に参加できる買参権)を取れないんです。だから最初は、とにかく漁師さんたちと話し合いをするところから始めました。本当に魚のことを、何もわかっていなかったので「お前のところはダメだ」って3時間くらい説教をされて、「帰れ」と言われるんです。

── 厳しいですけど、そうなりますよね。それでも諦めなかったと。

次の日も朝から話し合いに伺ったら「お前、本当にアホだな」と(笑)。「あれだけ懇々と怒られたら、ふつうはもう来ないだろう」と言いながらも、話し合いをしてもらえるようになりました。

漁師さんたちは、これまで培ってきた県内の観光地のホテルなどへのネットワークや市場を荒らされることを懸念されていました。実際、僕も「みんなと同じことをやっても勝てない」と思っていたので、「僕らは県内ではなく、海外へ魚を売りたいんです」と説得して。1年目で6つの漁協のせり権を取得することができました。

── 1年目の会社としては凄いことですね。県内がダメなら、県外という選択肢はなかったんですか?

最初は県外に売ろうと考えて、築地にも行ったんです。でも、青やピンク、ドット柄の沖縄の魚を「これは食いもんじゃない、熱帯魚(観賞用)だ」と言われてしまって。静岡県出身の僕にもその感覚は理解できるので、県外は難しいと判断しました。

そんなとき、海外に移住している僕の仲間に「萌す」のことを話すと「一緒にやろうよ」と言ってくれたんです。それで買い付けた魚をシンガポールへ送ることになりました。

その結果、沖縄の魚はアジア市場で高く評価されて、需要があることがわかりました。

沖縄は青い魚の北限。魚は基本的に北のほうが脂がのるから、沖縄より南の国の人たちにとっては美味しい魚ということがわかったんです。

── 評価されない場で苦しむのではなく、場所を変えることで正当な評価を得られたってことですね。

最初はこの沿岸の漁協のせり権だけだったのが、離島の漁協の魚も売らせてもらうようになり、半年もしない間に離島の漁協を黒字化していくことができたんです。

「『萌す』って会社に頼むと漁協が黒字化するらしい」と噂が広まって、その後は漁協さんのほうから「うちのせり権を取ってほしい」と相談をいただくようになりました。

魚は刺身で食べられるのがベストとは限らない。国内外のニーズの違いに注目

── アジア市場では、なぜ沖縄の魚が高い評価を得たのでしょうか?

国内では、沖縄の魚は「熱帯魚」ですが、アジアの人々にとっては食べ慣れた魚種なんです。それに、日本ではミーバイ(沖縄近海で獲れる高級魚)を刺身で食べますが、海外では丸ごと蒸し料理にしたりするんですよ。

刺身で食べるには、可食部を多くするために、養殖の魚の大きさで3kgは必要です。でも、うちは日系レストランではなく、海外のローカルの飲食店に売っているので、皿の上に丸ごと乗せられる800gくらいの魚の需要が高いんです。

── ということは、養殖にかかる時間とコストを節約できる?

そうですね。養殖で3kgまで成長させるには、3年は掛かりますからね。その間に40%の魚たちが死んじゃうんですよ。でも1kgくらいの大きさであれば、大体1年ほどで出荷できます。最初の1年は稚魚の生存率が高く、80%~90%くらいです。

国内向けの刺身用の魚に比べると、3倍のスピードで出荷することができ、リスクは3分の1です。さらに、間引きしなければいけなかった小さめの魚を拾いあげることにもなっています。海外へ売ったからこそ、利益率が高く黒字化したんだと思います。

── 魚を刺身以外で食べる海外の人たちに着目したことで、他の課題の解決にもつながっていったんですね。

あと、日本では「神経締め」や「血抜き」といった締めの技術にこだわりますけど、海外では血抜きすると「魚の味がしない、ワイルドさがない」とクレームになることがあります。

── なるほど。たしかに刺身で食べることを前提にしているから、神経締めがベストだと思っていました。

魚をどんな料理にして、誰がどのタイミングで食べるのか。どの程度のパーセンテージまで血抜きするのか、買い手のニーズを考えることが大事だと思っています。単に「大きくて鮮度抜群のいい魚です」というだけでは売れない時代になっていると思いますね。

感覚的な「目利き」に頼らない、データに基づく流通のマニュアル化を実現

── 魚の輸出は、流通の鮮度保持が課題になると思うんですが、どのように管理されているんですか?

うちでは感覚に頼る「目利き」をやめて、魚の鮮度を数値に落とし込んで管理する取り組みをしています。同時に、漁師さんが魚を獲って出荷して、それをお客さんが食べ、リピートするところまでを1つの流れとしてマニュアル化して、漁協や漁師さん全員に共有しています。

── 画期的な取り組みですね。確かに、「目利き」というのはロジカルではないですもんね。

老舗じゃない僕らの目利きはダメだ、と言われてしまうこともありますが、感情論の部分が大きいですよね。僕らはその代わり「高砂熱学工業株式会社」という会社と一緒に、2ヶ月に1回、出荷した魚のサンプル検査を抜き打ちで行なっています。

── サンプル検査ってどういうものなんですか?

魚の体の中まで温度ロガーを入れて、魚の温度と、鮮度の指標であるK値とDHAの数値を測ります。この数値の変化のグラフを見れば、流通の各段階で魚がどういう状態だったかがわかるんです。

そのデータに基づいて、漁師さんが出荷するときに入れる氷の量や、トラックや航空機での扱い方、税関を通るのに掛かる時間を最適化するなど、すべてマニュアル化しています。

── すごい。

たとえば、トラックの運送会社さんに「冷蔵庫に入れてください」と言ったのに守られていなかったら「この数値は冷蔵庫に入れていないですよね」とデータを見せながら話し合うことができます。航空機での輸送は、できるだけ温度の低い場所を指定して搭載してもらうんですが、それが守られているかどうかもわかります。

── 感覚に頼らず、流通の問題点が一目瞭然になるんですね。

魚の芯温が4度を超えると、菌が増えたり鮮度が落ちたりするので、4度は超えないようにします。天気予報の温度予測に対してどれだけ氷の量を増やすかも、魚種別にすべてマニュアル化しています。刺身なら何日まで食べられるのか、何日過ぎたらバター焼きにした方がいいのか、数値と合わせてメニューを飲食店に提案もします。

── 徹底していますね。そこまでやってもらえると、買い手側の信頼が相当高くなりますよね。

そうですね。この検査をすることによって、なかなか売れなかった沖縄の魚の価値を上げることができています。今ではキロ当たりの単価が3000円~25000円。それが月1.5~2トンくらい売れていますから。

── 年間だと20トンくらいですか。数値化することで、他にもメリットはありましたか?

仕事の流れがマニュアル化されているから、2ヶ月前に入ったばかりの外国人スタッフも、競りや、魚の保存から輸送まですべて出来ます。人材育成の効率化にもなっていますね。

── そうした取り組みは、補助金を申請せずに自腹でやっているとお聞きしました。検査にかなり費用が掛かるんじゃないですか?

本来なら1回100~200万円くらいなんですが、高砂熱学工業さんと僕らとの共同研究としてやってもらっています。コストは掛かりますが、海外への輸出には、キロ当たり900円以上は輸送料が掛かるんです。

50%の魚がダメになってしまったら、実質輸送料が倍掛かることになりますよね。だから出来るだけ小さくて軽い鮮度のよい魚の輸出に特化するためにも、必要な投資なんです。

3日掛かっていた「貿易の必要書類の発行」を3時間に短縮するシステムを実現

── 海外へ魚を売りたいと思っても、貿易は書類作り等、ハードルが高いイメージです。各種証明書を発行するのに何日も掛かるし、商工会議所や役所とのやり取りも多いですよね。

うちでもそれがネックになったので、沖縄総合事務局(経産省、農水省、内閣府)や県庁に掛け合って、行政と一緒に3時間以内ですべての書類が発行される仕組みをみんなで作りました。それまで発行に3日掛かっていた書類を、朝競りで魚を買ってから、3時間以内で完成させることができる仕組みです。

発行場所が違う証明書も、すべて那覇空港で取れる仕組みを提案して、今実用化されています。

── 書類作りまで効率化を徹底されているんですね。どうやってその速さを実現しているんでしょう?

「萌す」では、貿易に必要な書類作成作業をすべてシステム化しています。「今日輸出するのはこの魚です」と、魚種と数量をシステムに従って選択していけば、PDFの書類が出来上がり、そのままメールして輸出作業終了。パソコンさえあれば自宅でもできますよ。だからうちは今、社員3~4名で回しています。

── 大変だと言われている輸出で、しかも在庫も大きさや重さも決まっていないものを、3~4人で月1.5~2トンの量やられているって、常識では考えられないことですよね。

今、沖縄県の行政が輸出に関して素晴らしい取り組みをしているんですよ。沖縄県に限らず、たとえば宮城県の魚を輸出するための証明書の発行も、沖縄県でできるようになっているんです。沖縄の輸出業者が「この魚は宮城のものです」と言えば、産地証明書から原産地証明(*1)まで、沖縄県が判子を押して証明するという仕組みを、ここ2年で行政が対応してくれるようになりました。

*1=産地証明書は、都道府県などの「産地」を証明するもの。原産地証明は、商品の「国籍」を証明するもの

その仕組みがあることによって、全国のあらゆる生鮮食品が沖縄から輸出できるようになりました。これは、魚に限らず、生鮮業界全体にとっての革命です。

── 生鮮が輸出しやすくなれば、可能性がすごく広がりますね。今後は魚だけでなく、生鮮業界全体の輸出を拡大していくことを考えているんですか?

そうですね。今、生鮮に関する輸出前検査(*2)をすべての輸出国に対して、国内でできるように、国に提言しています。「海外で物が止まる」「税関を通らない」といったトラブルをすべてなくします。それによって、日本の生鮮が海外へ輸出しやすくなったら、すごい変化が起きますよね。日本の野菜やフルーツや魚も、素晴らしいものがあるのに海外へ出せていないものがたくさんありますから。

*2=一部の輸入国(主にアジアやアフリカ諸国)が輸出国側に依頼し、輸入国側の税関の代わりに、輸出国側が輸出する商品について必要事項を検査し、証明書を発行する「船積み前検査」。

── 魚だけではなくて、生鮮にまつわる仕組み全体をアップデートして、海外へ出していこうとしてるんですね。

そのきっかけ作りを、漁業関係のメンバーと一緒にやっています。そこから野菜やフルーツなど、いろんな人たちが輸出にチャレンジできるようにしたいですね。僕らだけでやるよりも、切磋琢磨してみんながやれるような環境を作っていかないと、生鮮の未来は先細りになっていくと思います。

流通も価格もすべてオープンに。大切なのは、関わる人全員のチーム感

── 後藤さんは発想もですけど「巻き込み力」がすごいと思います。行政にも体当たりでぶつかっていくんですか?

行政や企業の人たちって、たぶん社交辞令で「困ったことがあったら相談に来てください」って言いますよね。だから僕すぐ行くんです。「これ困ってます」って。

── 本当に体当たり(笑)。「萌す」のように、販路をオープンにするやり方も珍しいですよね。

うちは価格も関税率も、すべてオープンにしています。隠すことで「『萌す』ばっかり儲けてるんだろう、あそことは取引しない」と考える人が出てくると思うので。流通や輸送方法もすべて見せることで、漁師さんから顧客まですべてひとつのチームにするんです。そして、「こういう形でビジネスをしたいから何%利益を乗せたい」と正直に話します。すると相手も「だったらこうしよう」と聞いてくれます。

── オープンにすることで、相手の懐に入るんですね。これはみんな、後藤さんと一緒に仕事をしたくなると思います。

仲間求む! 日本の生鮮の素晴らしさを世界に伝えていこう

── 今の日本の漁業が抱えている閉塞感や「漁業はもう無理」と言う人もいる現状は、どこに問題があると思いますか?

何が無理なのか、突き詰めて考えている人が少ないんじゃないでしょうか。感覚で「みんなが無理と言うから無理だ」ではなく、漁業全体がもっと課題を見据えて、それを解決するためにやっていこう! という姿勢になればいいですよね。

「萌す」では、魚の供給とのバランスを取っているので、現状の納品率は60%くらい。40%以上注文を断ってるんですよ。それを考えたら、漁業の伸び代はあると思います。

── 最低でも、あと40%は余裕でビジネスとして伸びるってことですよね。それは日本の魚のポテンシャルが高いということですか?

日本の漁師さんってやっぱり技術がすごく高いんです。インドネシアやマレーシアから沖縄に漁業を学びに来る人が多いんですが、彼らには、深場の魚を獲る技術が不足している。魚を獲ったあとの扱い方の技術を含めて、日本の漁業は高く評価されると思います。

── 沖縄で成功しているんだから、他の県でもやれるはずですよね。

消費者にも、どんな風に魚が獲られていて、どうやって運ばれているか、もっと知って欲しいなと思いますね。日本の漁業は技術が高くて、魚の鮮度もすごくいいってことを再確認してもらいたいです。

うちは今度、シンガポール国立大学の大きな集まりやOB会で、魚を獲る様子の動画を、漁師さんに説明してもらうことにしています。通訳も付けて、すべて自腹でやります。

── すでに始められている、と。後藤さんはこれから、特にどういうことをやっていきたいと思いますか?

魚に限らず野菜やフルーツや、生鮮業界を盛り上げるために、いろいろなハードルを突破していきたいです。そのためには仲間がもっと欲しいですね。生鮮業界の仲間と力を合わせることで、課題を共有してハードルを越えやすくなると考えています。

他県の方とも一緒にやっていきたいです。輸出に興味がある人は是非、一緒にうちの売り先に行きましょう!

-

取材長谷川琢也

twitter: @hasetaku

-

文都田ミツコ

-

編集くいしん

twitter: @Quishin

facebook: takuya.ohkawa.9

web: https://quishin.com/

-

写真鈴木サラサ