中絶は「女性の罪」か――明治生まれの「堕胎罪」が経口中絶薬の遅れに及ぼした影響 #性のギモン

4月に承認された経口中絶薬。日本では中絶手術が続けられ、「飲む中絶薬」は世界で初めて導入されてから35年も遅れた。遅れの背景に、中絶を「女性の罪」とする明治生まれの法律「堕胎罪」の影響があると識者は語る。懲罰の対象は女性のみで、妊娠相手の男性は問われない。そもそも中絶は合法的に受けられるのに、なぜ堕胎罪が残っているのか。この法律は現代に合っているのか。専門家や研究者、政治家に話を聞くなかで、新たな証言を得た。(文・写真:ジャーナリスト・古川雅子/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

独自に行った28人への取材をもとに、3回シリーズで「35年の真相」を追う。最終回の本記事では、「堕胎罪」の見直しについて取材した。

明治2年生まれの法律「中絶は犯罪」

2020年6月、愛知県の元看護学生の女性(当時20)が逮捕された。妊娠相手の元同級生の男性との相談で、女性は、「経済的理由」により中絶すると決めた。ところがその後、男性は連絡を絶った。女性は病院で求められた「配偶者の同意」が得られず、「妊娠22週未満」と決められている中絶可能な期間を逃してしまい、公園のトイレで出産。だが、新生児を放置して死なせたとして、死体遺棄、および保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された。後に、懲役3年執行猶予5年の有罪判決となった。

本来、日本において中絶は合法的に受けられるはずだが、中絶へ手が届かずに事件へと発展してしまうことがある。

優生保護法問題に取り組み、任意団体「SOSHIREN女(わたし)のからだから」のメンバーでもある大橋由香子氏は、こうした事件の背景には古い法律の存在があるという。

「堕胎罪です。孤立出産のことが報道されると、必ず女性を責める声が上がります。それは根本のところで、日本はいまだ『堕胎罪がある国』だからです」

堕胎禁止令が出されたのは1869(明治2)年。その後1880年に旧刑法が作られ、堕胎罪が盛り込まれた。大日本帝国憲法が成立する前のことで、フランスの刑法を模したものだった。明治後期の1907年に現在の刑法になり、「堕胎罪」として罰せられる規定ができた。

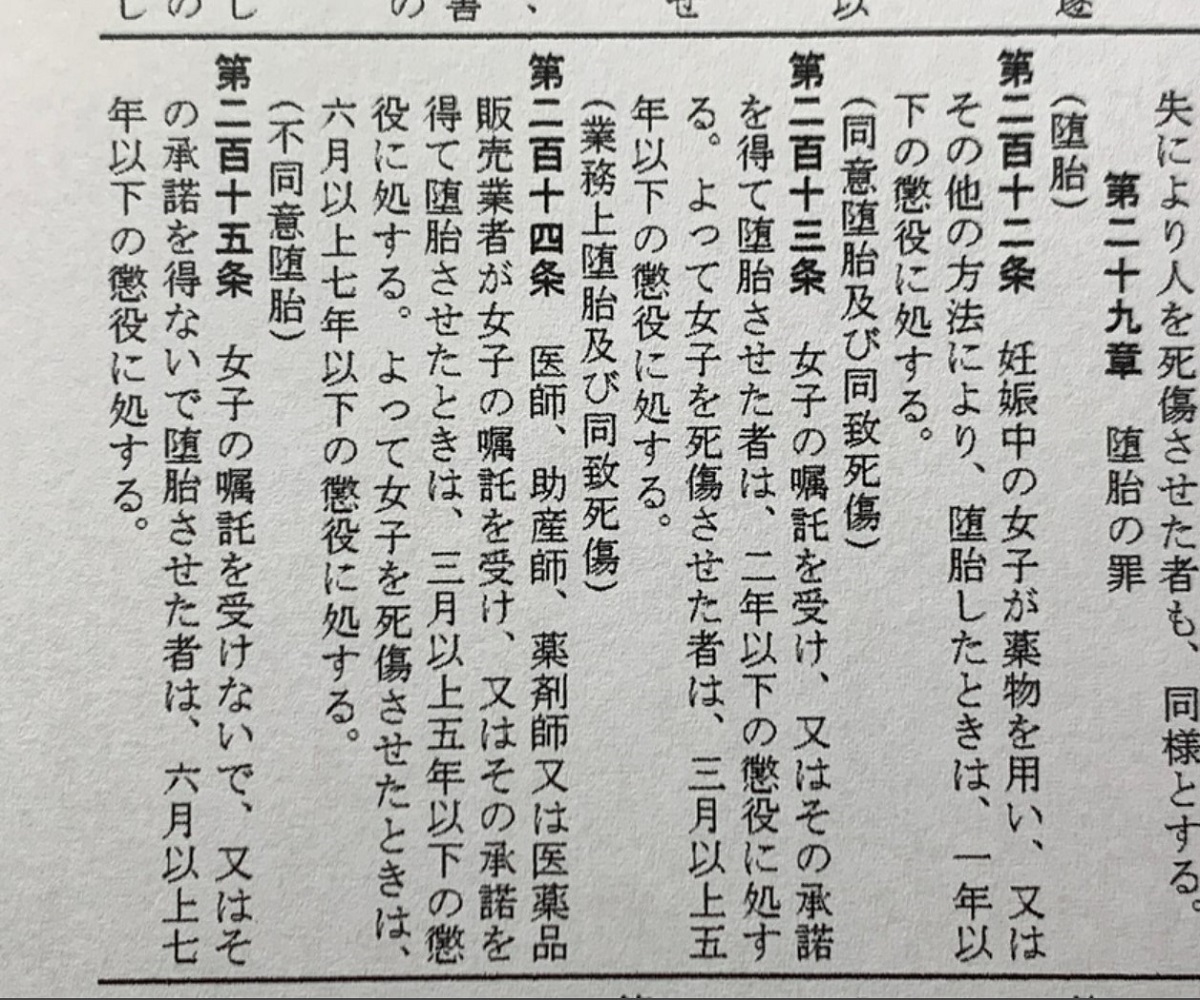

堕胎罪とは、つまり「中絶は犯罪」とする法律だ。現行の刑法の条文にはこうある。

〈(堕胎)第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する〉

発想の前提にあるのは明治の家父長制と欧米列強のキリスト教的価値観で、胎児は家父長のものという考え方だ。懲罰の対象は女性のみで、妊娠相手の男性は何も問われない。116年も改正されていないことに大橋氏は驚くという。

「今でも同じ条文のまま存在していて、妊娠して産まないことは犯罪なんです。だから、現在に至っても、女性に負担の少ない経口薬がなかなか承認に至らなかったし、承認されても使える病院が少なく、院内待機を条件とされ、さらに高額でもあり、問題だらけなわけです」

つまるところ、この堕胎罪があるために、中絶医療の運用に「女性の健康に必要な医療である」という視点が欠如し、ひいては経口中絶薬の承認までの壁やアクセスの悪さにも影響を与えたということだ。

「女性の罪」は残し、例外規定としての中絶合法化

中絶を罪とする内容そのものが現代の生活に全くそぐわないと大橋氏は言う。

「強制性交による妊娠もありますし、既婚者で3人目は育てられないとか、事情はいろいろです。なのに、予期しない妊娠をしたら産むしかないとなれば、自分で人生を選べないことになります」

そもそも堕胎罪があるのに、中絶ができるのはなぜなのか。それは、1948年の優生保護法によって「例外」として認められたからだ。

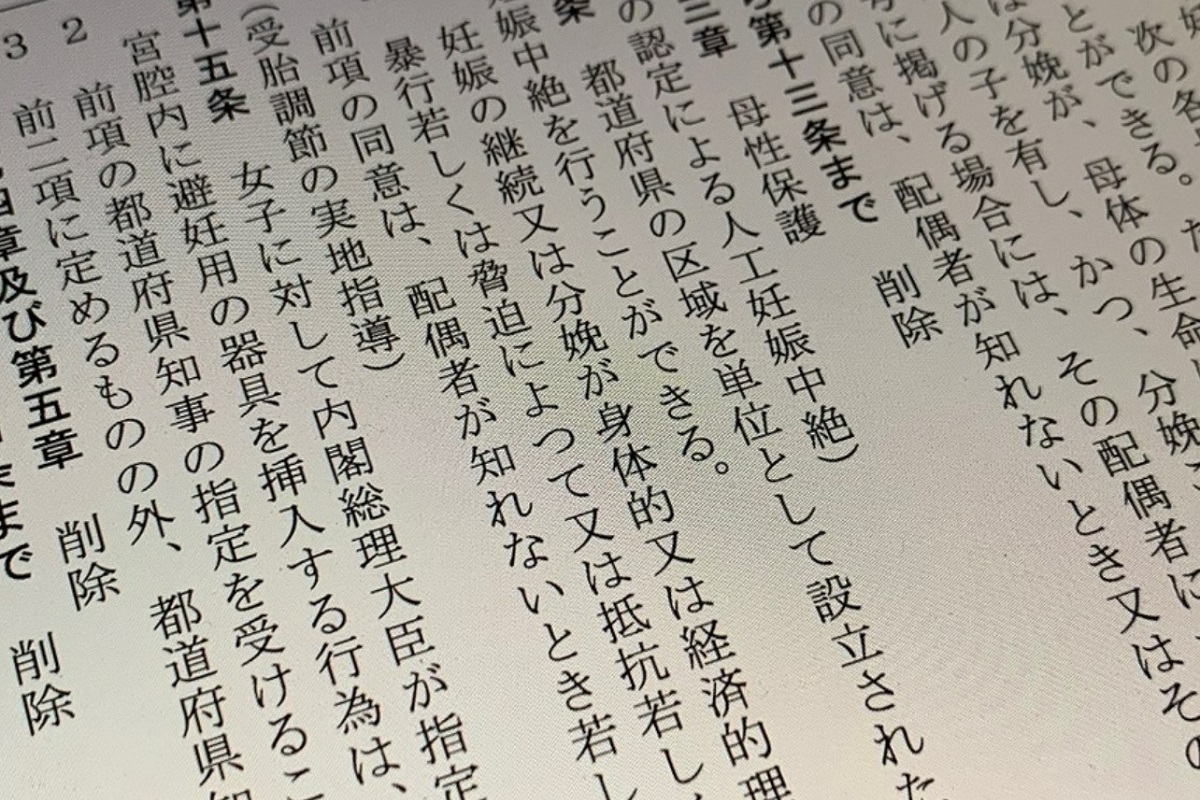

同法は「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止」し、「母性の生命健康を保護すること」を目的としてつくられた。当時、国は人口増加に直面しており、人口を減らし「質」も管理するという人口政策が目的だった。だが、後年「優生上」という人権侵害が問題視され、1996年に母体保護法に改正された。その際、中絶できる要件が次のように改正された(概略)。

〈「身体的又は経済的理由」によって妊娠の継続や分娩が母体の健康を著しく害するおそれのある場合〉

〈「暴行もしくは脅迫」の結果としての妊娠の場合〉

「避妊法の普及には時間がかかる。だから人口を管理する方便として、禁止していた中絶を許可する条件を『例外』として決めたんです。ただし中絶が悪いという『女性の罪』は残す形で」(大橋氏)

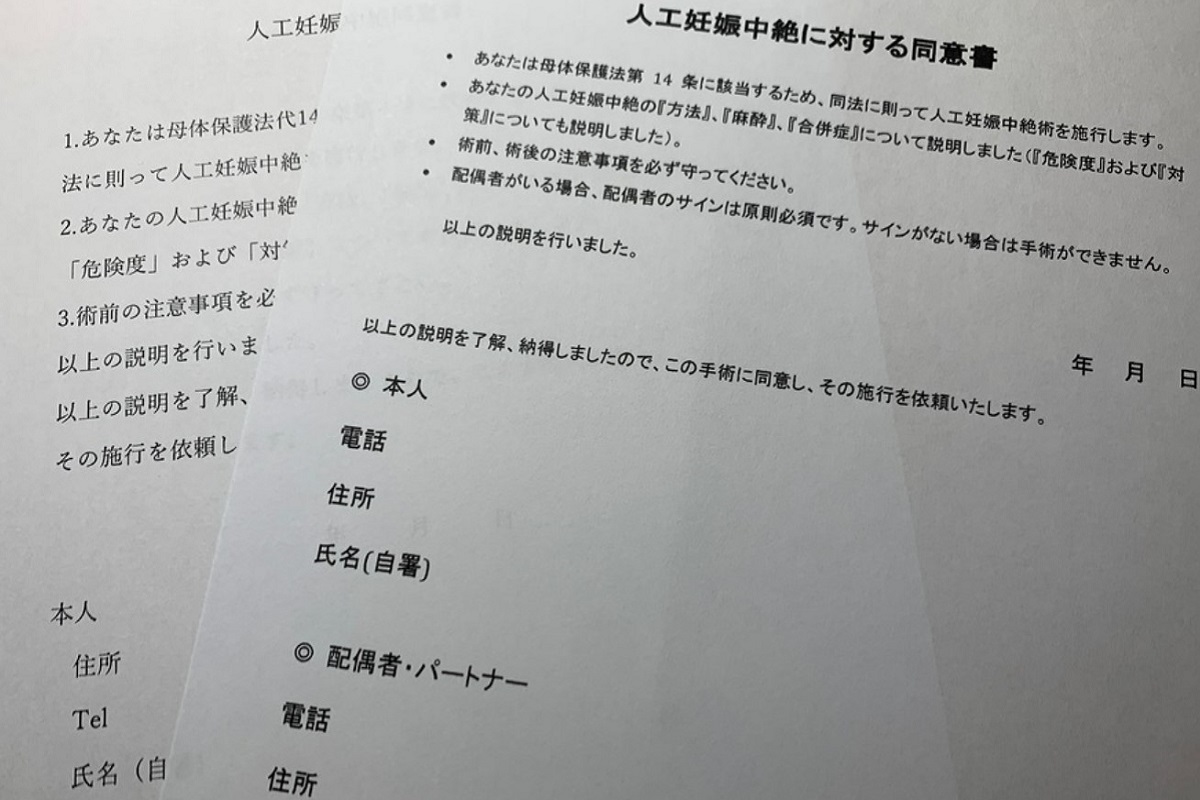

この時、堕胎罪は廃止されなかった。また、優生保護法にはもう一つ女性への縛りがついていた。「配偶者の同意」だ。愛知県の女性も、この縛りでつまずいた。これも母体保護法に引き継がれた。

「結婚していない場合」(2013年厚生労働省通知)と「強制性交罪が成立する場合」(2020年同)、および「妊婦が夫のDV被害を受けているなど、婚姻関係が実質破綻し、同意を得るのが困難な場合」(2021年同)は、「配偶者の同意」が必須ではないと厚労省が見解を示している。このケースであっても、今も相手の同意を求める医療機関はある。それは医師側の事情にあると大橋氏は言う。

「同意を得ずに中絶をしたことで、相手の男性から産婦人科が恐喝されたり訴えられたりした事例がわずかながらある。医師からすれば、トラブルを避けたいという心理が働くのでしょう」

世界的な人権団体「Center for Reproductive Rights」によると、世界203の国・地域のうち、中絶に「配偶者の同意」を法的に規定しているのは、日本を含めて11のみだ。日本は国連の女性差別撤廃委員会から2016年に「配偶者同意規定の廃止」の勧告を受けた。

だが、見直しの議論は進んでいない。

戦後まもなく定められた「指定医師」が特権に

政治学者で、女性学にも精通する岩本美砂子・元三重大学教授によれば、優生保護法は、審議らしい審議も経ずに堕胎罪の例外規定が定められ、中絶が「合法化」されたという。

合法のもと、医師から手術を受けられるようになったことは、当時、望まぬ妊娠に困った女性にはプラスになった面もあったと岩本氏。合法化前は闇中絶で命を落とすケースも相次いでいたからだ。その頃は、リスクの高い中絶手術を獣医や衛生兵までが請け負っていたという。

性急に仕組みが整えられた代償もあった。

優生保護法の原案は1947年、日本社会党だった衆議院議員、加藤シヅエらによって書かれたが、後に日本医師会会長も務めた参議院議員の谷口弥三郎が、加藤案を改変して提出し直し、成立させたのだという。

谷口は法案通過の翌年、1949年に「日本母性保護医協会(現・日本産婦人科医会)」を創設。優生保護法の第14条に「経済的理由による」中絶を許可する条文を加える改正案を成立させた。さらに1952年にも中絶を受けたい女性が中絶しやすくなるよう改正をほどこした。

この時の経緯が今も尾を引いていると岩本氏は指摘する。

「谷口弥三郎は産科医でもあり、刑法堕胎罪の条文は残した上で、優生保護法で定める『指定医師』にだけ中絶手術を許可するという仕組みを採り入れた。その後、中絶の実行権を与えられた産科医は、生計の糧でもあった中絶へのアクセス向上政策を急速に推し進めていったんです」

優生保護法第12条、人工妊娠中絶を行うことができるのは「指定医師」だけと規定した条文は、1996年に改正された母体保護法でも引き継がれた。今でも各都道府県の医師会が産婦人科医の中から「指定医師」を決める。「指定医師」以外が中絶を実施した場合、それが医師免許を持った人であっても「堕胎罪」で罰せられる。

「当時から行われていた掻爬(そうは)法という中絶手術は、下手をすると子宮に穴を開けたりするから、"特殊職人芸"だった。結果的に、日本では中絶を合法化する時、手術を行う『指定医師』という存在自体が権力になってしまったわけです」(岩本氏)

すべての女性がSRHR(性と生殖に関する健康と権利)を享受できる世界を目指す国際協力NGO「ジョイセフ(JOICFP)」理事の芦野由利子氏は、1948年にいち早く中絶を合法化した日本は、いまや避妊薬・中絶薬の後進国だと言う。1967年にイギリス、1975年にフランスなど欧州では1970年代前後に中絶が合法化されたが、「それは女性たちが闘い取ったもの。日本の合法化は国の人口政策の一環で、女性にとっては、『ある朝目が覚めたら、中絶が合法化されていた』のが実情。欧米との違いの持つ意味は大きい」と話す。

低用量ピルは、欧米より約40年遅い1999年の認可だが、女性の声は大きくは上がらなかった。

「避妊は主にコンドーム。中絶は合法という事情に加え、マスコミが『ピルの副作用は怖い』と喧伝した影響は無視できない」(芦野氏)

今春承認された経口中絶薬「メフィーゴパック」を扱う医療施設は7月23日の時点で34カ所。指定医師のいる施設は全国に4176はある(2019年)が、その1%にも満たない。

中絶薬の正確な情報を含め、性は人権という視点の性教育が喫緊の課題だと芦野氏は言う。

「堕胎罪は見直すべき」と語る厚生労働委員長

生殖のコントロールにまつわる女性運動が、世界では「避妊(1960年代)→中絶(1970年代)」へと向かったのに対し、日本では「中絶(1948年の脱犯罪化)→避妊(1999年の低用量ピルの認可)」と正反対の道をたどった。

中絶問題を研究する塚原久美氏は、中絶手法の変遷が女性の意識の変化にも大きく関係していると語る。

「スプーン状の金属の器具で掻き出す掻爬法の術式そのものが侵襲的で、『中絶=罪』という女性のスティグマ(負の烙印)を強めていた側面があります。それが、1970年代に体にやさしい素材であるプラスチック器具で吸い出す『吸引法』という外科的処置が欧米に広まり、1980年代の終わりからは経口中絶薬も選択肢に加わった。海外は身体に負担の少ない方法をどんどん採り入れて、女性のスティグマを弱めていったんです」

世界にも堕胎罪が存在する国はあるが、韓国では2021年に堕胎罪が無効になり、「配偶者の同意」の要件も失効した。台湾でも中絶法改正に向けた動きが進んでいる。

一方、日本においては堕胎罪が廃止されずに残り、それを生かす形で優生保護法、そして母体保護法がつくられた。その結果、指定医師だけが中絶を許され、彼らの特権が揺るぎないものになり、経口中絶薬への取り組みが放置されてきた、という構図につながった。

日本の政治家は、堕胎罪の問題をどう考えているのか。

衆議院厚生労働委員会の委員長で、医師でもある衆議院議員の三ツ林裕巳氏(自民党)は、堕胎罪は見直しを検討すべきだと意見を述べた。

「堕胎罪の問題は難しいが、何らかは変えるべきだとは思います。たとえば、現行法では、胎児は3カ月までは法律上『物』として扱われる。人になるのは4カ月目からで、それ以降の中絶は『死産』だとして、出産一時金で実施される。運用が違うんです。さまざまな問題があり、堕胎罪が本当にこの時代に合っているのかというのは、検討しなければならないと思いますよ」

三ツ林氏は、優生保護法が犯した過ちにも言及した。

「この法律が1948年にできて、1996年まで続いてきた。普通見直すでしょう? その間、『この人は将来子どもを残しちゃいけない』といった優生条項が残っていた。政府がどう補償していくかを問われ、今議論しているところですが、著しい人権侵害ですよ。信じられないことに、当時は議員立法で全会一致で成立した法律だったんです」

こうした反省から、あくまでも「当事者の立場」を考えた法律の策定が大事なのだと三ツ林氏は述べた。一方で、経口中絶薬については認めつつも、運用にはなお慎重な姿勢を見せた。

「メフィーゴパックに関しては、選びたいという女性がいっぱいいると思う。ただし、本格的な導入は安全性をしっかりと担保してからだと。そういう方針は、僕は間違いじゃないと思う」

その後の人生への影響を考えて

「中絶手術を受ける産科医から蔑むような視線を投げかけられたり、説教をされたりしました」

そうした女性の経験は、取材の過程でたびたび耳にした。ただでさえ罪悪感が強い中絶に及んで、医師からそんな扱いをされると、「もう妊娠できない」と思い込んだり、「自分はダメな人間だ」と自尊感情が低くなったりと、その後の人生への影響が少なくない。

そもそも完全な避妊方法は存在しない。そのうえ、フランスやカナダでは低用量ピルの内服率が約30%なのに対して、日本では2.9%(「避妊法」2019)と、極端に低い。そのなかで避妊に失敗し、中絶を余儀なくされる場合、どのような手段で臨むのかは女性にとっては大きな問題だ。

メフィーゴパックの臨床試験に参加し、現在は自院で薬による中絶を採り入れている「対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座・新宿」理事長の対馬ルリ子医師は、北欧の事例を引いて、日本が向かうべき方向性を示した。

「北欧では、中絶は女性にとって単なるアクシデント、そんな経験もクリアして次の妊娠に向けて進むんだ、という言葉をよく聞きました。中絶した人に向ける周囲の視線も前向きなものです。人生は長く続きますのでね」

対馬氏は、中絶の経験を「未来志向の視点に変えていく」ことが大事だと話した。

「診療で経口中絶薬を使うようになり、『負担の少ない方法で中絶ができてよかったね。今後避妊のことも、望みに沿って相談に乗るからね』って声かけができるようになった。中絶の経験も、医療者とのよい関係性ができたという『お土産』に変えていければ、日本も変わると思うんです」

古川雅子(ふるかわ・まさこ)

ジャーナリスト。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障がいの当事者、医療・介護の従事者、イノベーターたちの姿を追う。「AERA」の人物ルポ「現代の肖像」に執筆多数。著書に『「気づき」のがん患者学』(NHK出版新書)など。

元記事は こちら

「#性のギモン」は、Yahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。人間関係やからだの悩みなど、さまざまな視点から「性」について、そして性教育について取り上げます。子どもから大人まで関わる性のこと、一緒に考えてみませんか。