「魚のすき焼き」がこんなに美味しい訳がない...! 島根の''一日漁''が生んだ知られざる魚食文化

どうも、ライターのくいしんです。名前の由来はもちろん「食いしん坊」からとっています。

島根県大田(おおだ)市には「一日漁」と呼ばれる漁があります。

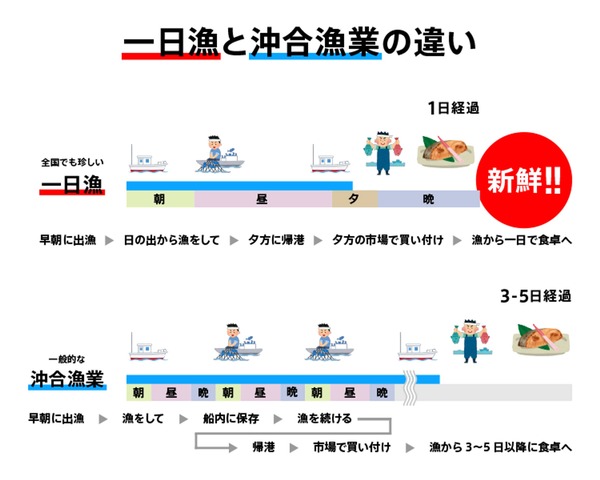

一日漁は、朝のうちに漁に出発してその日の夕方には漁港に戻り競りを行い、夜には魚が地元の食卓に並ぶという流通形式。これは全国的にも珍しく、簡単に言うと"本物の獲れたて"の新鮮な魚を食べられるんだとか。

しかもこの一日漁、漁師の働き方改革にも、魚の資源管理にも一役買っている漁法として注目されてるようなんです。

普段はローカルをテーマに日本各地で取材をしているのですが、日本の地方にはまだまだ僕らの知らない美味しいものがたくさんあります。

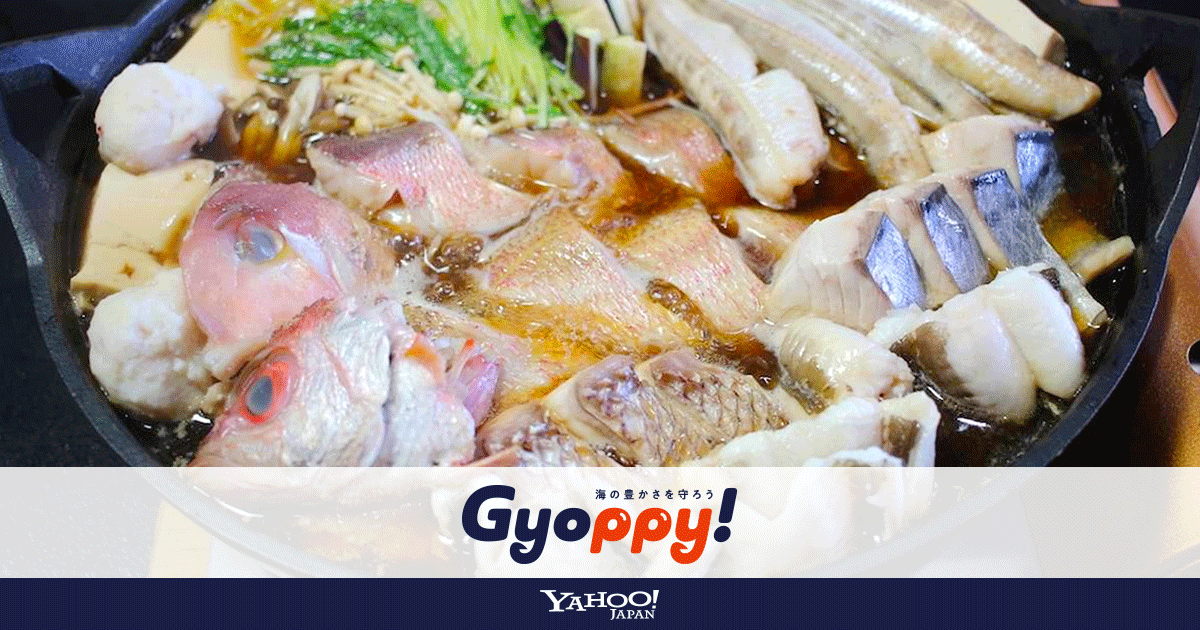

一日漁で獲れた魚を地元で味わうために適しているのが、「魚のすき焼き」こと「へかやき」という漁師料理なんだそう。

これは......食べてみたい......。

というわけで、大田市にある金子旅館さんに来ています。

海が......きれいでした......。

こちらの金子旅館さんで、へかやきをいただきます。

お魚はこんな感じ。

高級魚であるノドグロ、甘鯛、真鯛、サワラ、アナゴ......。

これでもかというくらい大量の魚たち。

野菜はこんな感じ。

ふつうの牛肉のすき焼きに近しいラインナップ。

これらを特製の鍋に入れていきます。

もともとは底が浅くて平らな鍋を使用していたそうですが、地元の旅館組合で一日漁と、へかやきを盛り上げるために特注して今の形になりました。

特注鍋にいざ、盛り付け!

すごい迫力です。

ここに、割り下を注ぎ込みます。

これを煮込むと......

完成!!!!

いただきます。

うわあ、めちゃくちゃ美味しい。

「魚のすき焼き」という異名を聞いていたので、すき焼きをイメージして口に運ぶと、全然違いました。

あまり割り下が濃くなくて、魚そのものの味わいが口の中全体に広がります。

一般的なお鍋の魚をポン酢に付けて食べるのと比べても、ツケダレの味にジャマされず、魚本来の味わいを楽しめます。

これはすごい......。

料理として美味しいのもありますが、魚の味が違う......。

そこで生まれた疑問......。

「一日漁ってなんなんだ!!!!」

気になった僕は、その足で「一日漁」の名付け親である「岡富商店」の代表、岡田明久さんにお話を聞きに行くことにしました。

次世代に残したい漁業のかたち

岡田さんは自らの会社を経営しながら、一日漁ブランドで大田を盛り上げるために「おおだ一日漁推進協同組合」を組織した方。

一日漁のロゴを作成し、ステッカーを貼って出荷して、その存在をアピール。大田特有の一日漁という文化を次世代まで残し続けるために、積極的に活動しているんです。

くいしん

「岡田さんが一日漁というネーミングを付けられたと聞きました」

岡田さん

「そうそう、造語なんです。大田でそう呼ばれていたわけでもなくて」

くいしん

「日帰りで漁をしている地域は他にもあったりしますよね」

岡田さん

「当時から『日帰り漁』とは一般的にも呼ばれていました。それでも、日本にそれをしている漁港はいくつかしかないんだけどね」

くいしん

「なるほど」

岡田さん

「一日で漁から帰ってくるから、『一日漁』というのはどうだろうと考えて。商標登録の届け出をしたんですよ」

くいしん

「商標登録を! 戦略的に、売るために名前を考えたんですね。自分の会社の商品ではなくて、大田の漁のやり方に着目して、名前を付けてブランド化しようと思ったのはなぜなんでしょう?」

岡田さん

「漁師さんがいなくなったら、僕らの商売もないんですよ」

くいしん

「そうか。魚を獲ってきてもらわないと、商売にならないということですね」

岡田さん

「そうなんです。だから、漁師さんを少しでも応援できるようなPRをしながら、販路を広げていくしかないんです」

くいしん

「そうやって思い至ったきっかけが何かあるんでしょうか」

岡田さん

「長いことこの商売をやっているけど、『漁師さんの商売の調子がよくて僕らが悪いとき』とか、『僕らの商売の調子がよくて漁師さんが悪いとき』という相反することはないんですよ」

くいしん

「長年やってきた実感から生まれた発想なんですね」

岡田さん

「昔は自分たちの会社のことしか考えてなかったですけど、今はもう、先が短いので(笑)」

くいしん

「いやいや! まだまだ長生きしましょう」

岡田さん

「こうして何十年も水産加工会社をやってきて、歳も取ってくると、地元の漁師さんに還元したいとか、大田市の漁業が発展してほしいと思うようになったんです」

くいしん

「次世代まで、大田の漁業や魚を食べる文化を残していきたいという気持ちでしょうか」

岡田さん

「そうそう。自分たちがずっと親しんできた仕組みですからね。これからも、続いてくれたほうがうれしいです」

「一日漁」がもたらす3つのメリット

1.消費者にとってのメリット「高品質・高鮮度」

くいしん

「一日漁の具体的なメリットは何があるのでしょう」

岡田さん

「まず一番は、鮮度と品質。都会から来られた方がよく『こんなに美味しい魚を食べたことがない』って言ってくれるんです。それはやっぱり、鮮度がいいからだと思います」

くいしん

「その日のうちに漁から帰ってくるから、抜群の鮮度を保てるわけですね」

岡田さん

「そうです。大きい船だと、漁獲もある程度ないと帰れないから、漁は数日間にわたります。それに、最初に網に入った魚はその間に擦れたり圧迫されたりで傷んでしまうんです」

くいしん

「それだと、どうしても鮮度は落ちてしまいそうですね」

岡田さん

「大田の船は、魚を獲ってその日のうちに帰ってきますから。で、晩市で競りに出す」

くいしん

「晩市?」

2.水産業にとってのメリット「後継者問題が起きづらい」「魚が高く売れる」

岡田さん

「一日漁のもうひとつの特徴が、漁から戻ったらそのままその日の夕方に競りを行うことです」

くいしん

「競りは朝早くからやっているイメージでした」

岡田さん

「一般的にはそうです。大田は、漁に出ても市場が開くのに間に合わせなきゃいけないから、15時くらいに漁を切り上げるんです」

くいしん

「どの地方にもある朝市だとそうはいかないですよね」

岡田さん

「そうなんです。15時に漁を切り上げて、17時に水揚げするとなると、そこで一日の仕事はもう終わりなんですよ」

くいしん

「ふつうの会社員の生活と変わらないですね」

岡田さん

「そう。家族と一緒に夕食を食べて過ごせるし、晩酌だってできるんですよ」

くいしん

「それはいいですね。美味しい魚もあるし」

岡田さん

「だから若い人も、がんばってくれている人が多いですよ」

くいしん

「漁師さんの労働環境は過酷というイメージがありますが、拘束時間がそこまで長くないなら、働いてみたい人も多そうです」

岡田さん

「だからこそ後継者問題も、他の地域に比べれば起こりづらいんですよ。単純に大田市は、ここ数十年の減船率が全国平均よりずいぶん少ないです」

くいしん

「へえ! 船が減っていない」

岡田さん

「全国的には、6、7割減っているところが多いんだろうけど、大田は4割程度に留まっています」

岡田さん

「それに晩市で魚を卸せば、魚価、魚の価格を高く保てます」

くいしん

「朝市よりも? それはなぜでしょう」

岡田さん

「晩市だと、卸業者さんは朝市の売れ具合を見て注文をくれるんです。『今朝はこれがよく売れたから、これを送ってくれ』って」

くいしん

「晩市は特殊なポジションなんですね」

岡田さん

「朝の時点だと何が売れるかわからないから、あんまり危険な値段は出せない」

くいしん

「だから魚価が下がっちゃうんですね」

岡田さん

「そうそう。働きやすさだったり、安定した魚価だったり、そういう環境は大切だと思います。魚価がいいから、継いでくれる人も多いわけです」

3.海と魚にとってのメリット「資源管理につながる」

岡田さん

「いろいろお話してきましたが、一日漁のすごいところは、仕組み自体が自然と資源管理につながっていることなんです」

くいしん

「それはどういう意味なんでしょう?」

岡田さん

「一日漁は、漁をする時間が短いんです。短い分、獲れる魚の量も自然と少なくなる」

くいしん

「ちなみに朝市の場合はどうなんですか?」

岡田さん

「朝市だと、まるまる一日、漁をしていることになるんです」

くいしん

「晩市というシステムによって、漁を毎日早めに切り上げているから、それが自然と資源保護につながる、と」

岡田さん

「魚はそりゃ、獲られなければ、増えますから」

さいごに

一日漁で獲れた魚は、他の魚とはちょっと比べ物にならないような身の輝き。

「獲れたての魚」というフレーズはよく聞きますが、一日で漁をして帰ってきて、へかやきになる魚たちは格別でした。

漁にも多様性があり、かつては様々な漁の仕方が各地方にあったんだそうです。その中で、今もまだ残っているもののひとつの漁の在り方が、一日漁。

たくさんの人に魚を効率的に届けるために、現在は漁獲量、つまり売上を重視した大型船での漁が主流になっています。

そんな時代のなか、岡田さんは照れ笑いしながら自身の商売をこう振り返りました。

「商売と言ってもあんまり高く売らなかったから会社の儲けは少なかったのかな。もうちょっと自分たちが儲かるように考えたらよかったのかなと今更思っています(笑)」

岡田さんは自身の会社の利益よりも、次世代に美味しい魚を文化として残したくて、一日漁を広めるための活動を今も行っています。

一日漁は、魚のこと、漁師さんのこと、そして何よりも島根県大田市という地元の町のことを考えてブランド化された思いやりのかたち。

自らや自分たちの会社のことだけではなくて、漁業の業界全体や関わる人々のしあわせを考え抜いたからこその岡田さんの言葉は、心に響くものがありました。

- 「一日漁」の普及活動をする岡富商店の公式サイトhttps://www.okatomi.jp/

-

文・取材くいしん

twitter: @Quishin

facebook: takuya.ohkawa.9

web: https://quishin.com/