「もう限界」海洋汚染を起こすプラスチックごみが、不法投棄されかねない状況に

世界的な問題になっているプラスチックごみによる海洋汚染。日本から中国に輸出できなくなったプラスチックごみが国内にたまり続けています。輸出業者から委託された廃棄物処理業者が焼却や埋め立て処分していますが、処理が追いつかず、「もう限界に近い」と悲鳴を上げ始めています。環境省は市町村の清掃工場での処理を検討することを求める通知を出しましたが、受け入れる自治体は現れません。しかし、放置しておくと不法投棄されて、海洋汚染につながる心配があります。一方、燃やさずに国内でリサイクルする動きもありますが、なかなか広がりません。どこに原因があるのか、関係者を訪ねて探ってみました。

環境省の通知に市町村の反応

プラスチックごみが不法投棄されると、回りまわって海洋汚染につながりかねない。心配した環境省は5月20日、産業廃棄物として排出される廃プラスチックの処分を引き受けることを求める通知を都道府県と政令市に出した。都道府県を介し、実際に焼却施設を持つ全国の市区町村にこの通知を流した。

中国が2017年末にプラスチックごみの輸入を禁止してから、年間約135万トン中国に輸出されていたプラスチックごみの行き場がなくなっている。そのうち3分の2は東南アジアに向かったが、それもマレーシアやタイなど各国から反発を受け、国内に滞留する量が増え続けている。そこで、家庭ごみとしてプラスチックを焼却している自治体にお願いしようというのだ。

もちろん、国に強制力はなく、自治体にお願いするだけだ。それに多くの自治体は、焼却施設を設置する際に、地元の住民と、家庭ごみの焼却に限り、産業廃棄物などそれ以外の廃棄物は持ち込まないことを約束したり、条例で産業廃棄物のプラスチックは燃やさないと定めていたりしており、容易ではない。

環境省が都道府県に期待するのは、都道府県は普段からつながりがあるのだから処理能力に余裕のある市町村を説得してもらうことだ。また政令都市は大型の焼却施設を持っており、大量処分もできると環境省は見ている。

しかし、自治体の反応ははかばかしくない。積極的に手を挙げる自治体はなく、沈黙を保っている。

先に牽制した小池都知事

東京都では通知が出る3日前に小池百合子知事が記者会見でクギを刺した。テレビ局の記者から「政府で自治体の処理施設での焼却を要請するという方向で検討が進められている。東京都で受け入れというのができるのか」と尋ねられた知事はこう答えた。

「区市町村の清掃工場は一般廃棄物(家庭ごみ)を処理するためのものですから、国からの要請というのはかなり区市町村としても厳しいものがあろうかと思います。本来は排出事業者の責任で処理されるべきものと考えております」

都の関係者によると、この知事の発言は、この通知が出ることを察知し心配した環境局幹部が知事に会い、都内の自治体では受け入れる余裕がないなど受け入れができる状況にはないことを説明し、知事の了解を取り付けていたという。

東京都は、環境省が策定したプラスチック資源循環戦略に対抗して独自に報告書をまとめ、プラスチックごみの海洋汚染対策に乗り出すことを決めている。そこでは、プラスチックごみをできる限りリサイクルすることをうたっている。

国の戦略にはない「21世紀後半に二酸化炭素の排出量をゼロ」としたパリ協定の長期目標を採用し、プラスチックごみによる二酸化炭素排出量ゼロを目指すべきだとしている。つまり将来清掃工場でプラスチックごみを燃やすのをやめるというのだ。

東京都の23区は東京二十三区清掃一部事務組合をつくり、21の清掃工場を保有し、19の工場が稼働している。処理能力は全国で図ぬけており、年間1600万トン以上の家庭ごみが焼却され、そのうち約300万トンのプラスチックごみが占める。新たに数十万トン程度の産業廃棄物のプラスチックごみを燃やすことは可能だが、組合は言う。「プラスチックごみは商店やビルから出たものでもすべて産業廃棄物として以前から受け入れていません。東京都から受け入れの要請も来ていません」(施設管理部)。都内の他の自治体も「東京都から処理の要請はない」(府中市)と同様だ。

自治体が嫌がるのは、家庭ごみを燃やす焼却工場を造る際にも環境汚染や交通公害などを理由に反対する住民を説得し、他の自治体や産業廃棄物は搬入しないことを約束したり、条例で決めたりしているからだ。「いまは収まっているのに、産廃のプラスチックごみを搬入したら寝た子を起こすことになる」(ある自治体)というわけだ。

しかし、あふれかえってにっちもさっちもいかなくなったら、緊急避難として受け入れるというのも、一つの解決策だ。

国が通知を出す場合には、事前にかなりの時間をかけて都道府県などと通知の内容について相談し理解を得て出すのが通例だ。しかし今回は検討した期間はわずか一カ月。自治体との相談もなかった。慌てて出したことがわかるが、実はこんな事情があった。

処理施設が悲鳴を上げている

輸出できず国内にたまったプラスチックごみは100万トン近くあるとも言われる。来年になるとさらに数十万トンが上積みされるはずだ。それを処理できるのは産業廃棄物処理業者だが、その彼らが悲鳴をあげている。これ以上の量を処理できず、頼まれても断っているというのだ。

産業廃棄物処理業者が加入する全国の都道府県協会で構成される全国産業資源循環連合会がプラスチックごみの受け入れについて産業廃棄物処理業者に調査し、その結果を7月にまとめた(1572社が回答)。それによると、受け入れ量が2017年度より18年度が増えたと回答したのが約37%。増えたプラスチックごみの中身を見ると、塩素分の高いのが約19%、食品残渣(ざんさ)が付着した弁当らが13%、汚れや土砂が付着したものが16%、金属くずとの混合物が20%、廃家電や車の破砕物(シュレッダーダスト)が6%だった。いずれもリサイクルしにくいもので、有価取引される良質のものは15%しかなかった。

一方、受け入れ制限している処理業者は36%にのぼる。処理料金について値上げしていると答えたのが43%、値上げを検討しているのも合わせると66%にもなる。

料金の値上げでもうかっても、プラスチックごみの処理施設の新設については、予定ありと着工済みを合わせて6%しかなかった。ある業者は事情をこう説明する。「プラスチックごみの処理の依頼がいつまで続くか見通せないから、投資にも慎重にならざるを得ない」

施設の余裕がなく、ことわる業者も多い。「普段の取引相手から搬入される分しか処理する能力がなく、頼まれても断っている」(埼玉県の業者)、「処理能力に余力がなく、スポット的な受け入れはごく一部にしている」(茨城県の業者)という。中には「通常の客からはトン4万円で引き受けているが、輸出できなくなったからと頼まれるものはその二倍近くの料金をもらっている」(近畿の業界関係者)という例もある。

連合会の調査では、特に関東、中部、近畿地区が厳しい状況にある。連合会の森谷賢専務理事は「中間処理業者の中には処理能力を超えないよう処理委託を断っている。汚れた廃プラの焼却処理は料金が上昇し、処理が困難となっている。不法投棄が心配だ」と指摘する。

こんな状況に4月、自民党の国会議員でつくる産業・資源循環議員連盟(自民党の約百人の国会議員で構成)が環境省に産業廃棄物のプラスチックごみの処理について、処理が逼迫している地域で緊急避難的に期限と適切な料金を定め、市町村の焼却施設で受け入れができるようにしてほしいと要望した。

処理業者が「各地のごみの山を放置していたらいずれは火事や不法投棄が起きる心配がある」と議員らに訴えた。議員らが環境省に「火災や不法投棄が起きてからでは遅い」と迫り、正式に議員連盟が要請文を出せば通知を出す方向となった。

環境省が自治体に相談もなく、性急にことを進めたのは議員らへの配慮もあるが、自治体の同意を得るのが難しいという事情もあるようだ。環境省は「緊急時に対応できるように通知を出したが、現実には施設を持つ自治体に権限があり、産業廃棄物の受け入れには住民の抵抗感もあって簡単には決まらないだろう」(廃棄物規制課)と言う。

大阪市と協会が折衝

環境省が受け入れを期待しているとされる大阪市。7月末に産業廃棄物処理業者でつくる大阪府産業資源循環協会の松田裕雄専務理事と市の産業廃棄物グループの課長が向かい合った。

市の担当者「分別とリサイクルを徹底してきたのに、中国の輸入規制の影響という理由だけでは理解が得られない。条例改正が必要で市議会もこなせないのではないか」

松田専務理事「そうではなく、産廃処理業者が処理できず、受け入れ制限せざるをえないものを対象としたい」

担当者「全国的に先駆けてするほど処理に困っているのか」

松田専務理事「関東ではプラスチックごみの置き場での大規模な火災が数カ所起きている。大阪にその例はないが、積み置きしたまま夜逃げする不法投棄は時間の問題だとの意見が会員から多数ある」

議論は平行線をたどった。松田専務理事は「他の協会とも話し合ったが、『環境省の通知だけでは自治体は動かない。結局事件にならないとこの問題は進まないのではないか』という意見が多かった。でもそれでは遅いのではないか」と話す。

一方、大阪市の産業廃棄物規制グループは「産廃業者の施設ではせっぱつまった状態には至っていないと考えているが、輸出業者が保管するプラスチックは商品なので立ち入り調査ができず、把握していない。焼却工場の地元住民は家庭ごみを燃やすだけでも抵抗感があるのに、産業廃棄物の受け入れに理解を示してくれるかどうか」と慎重だ。

リサイクルに向けて補助金はついたが

海洋汚染対策の一つとしてプラスチックのリサイクルを広げようと、環境省はリサイクル施設の新設に補助金をつけている。19年度は石油石炭税によるエネルギー特別会計から93億円が予算化され、その大半がプラスチックの処理とリサイクルに当てられている(補助率は2分の1)。

18年度の15億円からかなり上乗せされ、環境省の意気込みがわかるが、ただ難点は二酸化炭素の排出削減につながることが条件になっていることだ。

東北地方でプラスチックごみからペレット(プラスチックの原料)を造り、リサイクル製品を製造している業者がこんな体験を語る。窓口になっている県の外郭団体に破砕処理機を設置したいと相談に行った。石油からバージンのペレットを造るよりも、再生ペレットを造る方が二酸化炭素の排出量は少なくなると、担当者に説明した。しかし、担当者は、「新たに機械を入れたらその分電気の使用量が増え、二酸化炭素も増える」として申請できずに終わったという。

この業者は「再生ペレットの増加はバージンペレットを減らすことにもつながり、二酸化炭素の削減に貢献できるはず。もっと柔軟に考えてくれてもいいはずだ」と憤る。

環境省もこうした事前相談の段階で、形式的な判断で申請が阻まれているケースが出ていることを把握しており、「柔軟に対応してもらえるように機会があるごとに関係部署には伝えている。申請書が出た際の評価では、二酸化炭素の削減量よりもリサイクルそのものに重きを置いている」(リサイクル推進室)と話している。

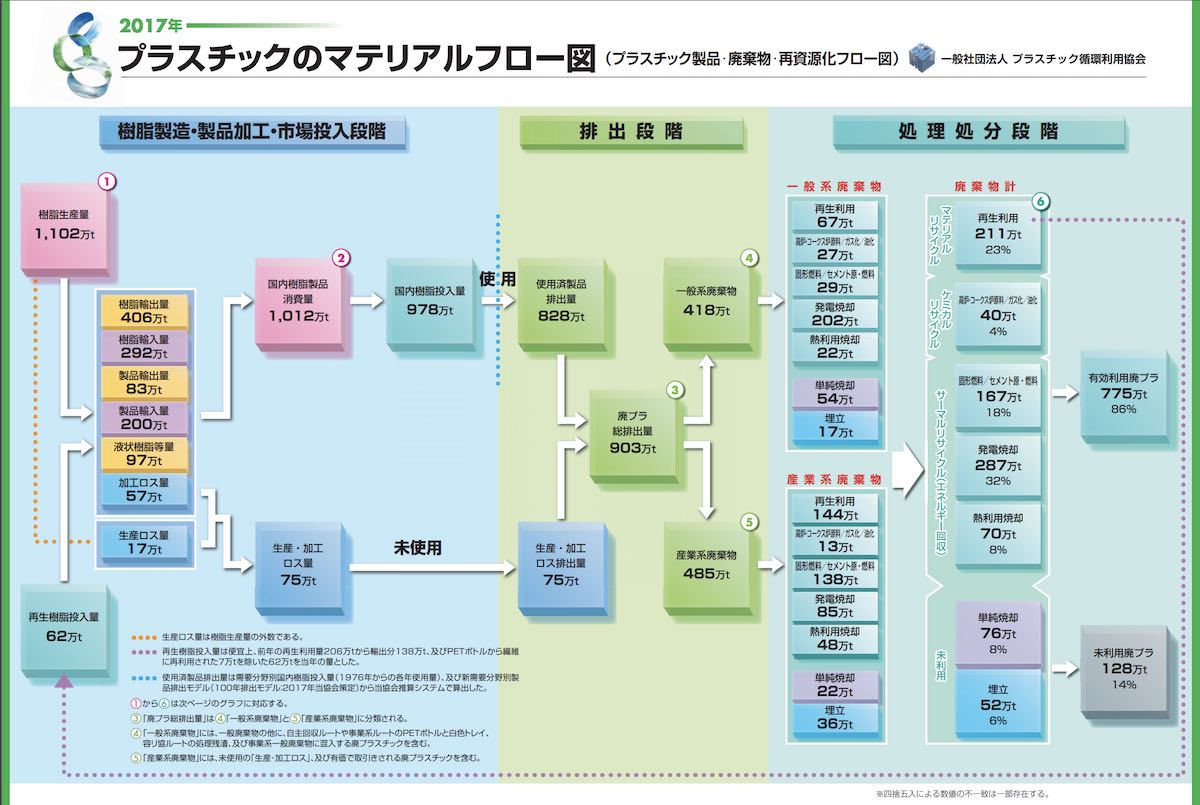

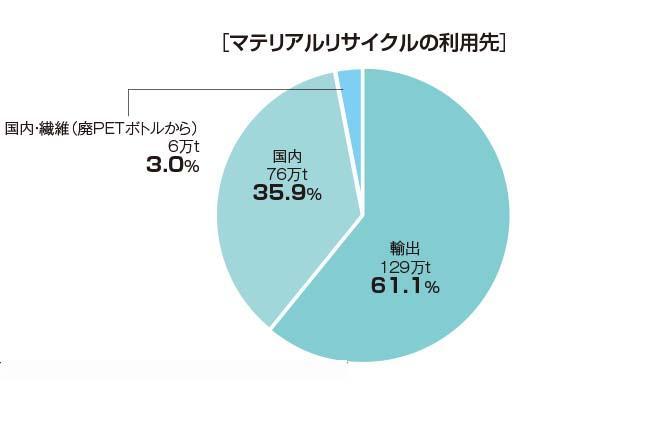

国内で2017年に廃棄されたプラスチックごみは903万トン。このうち材料リサイクル(細かく砕きペレットなどにして利用)された量は211万トンだが、うち61%が輸出され、国内リサイクルは36%、76万トンにすぎない。固形燃料や焼却発電などエネルギー回収に利用されたのは524万トン、単純焼却が76万トン、埋立が52万トンとなっている。

フロー図をまとめたプラスチック循環利用協会は「これは中国に輸出されていた時のデータなので、18年度は、輸出が減った分、リサイクルの全体量が減り、焼却や埋立量が増えることが予想される」と話している。

900万トンのうちリサイクルされているのは、ガス化などケミカルリサイクルを含めて251万トン、リサイクル率は27%となる。これはEUのドイツ、オーストリア、ベルギーなどと比べると大きく劣る。

リサイクル品の需要拡大が先決

リサイクルの技術はあるのに、なぜ広がらないのか。近江物産は滋賀県栗東市で年間2万トンの高品質ペレットを製造している。車のバッテリーケースなどの自動車部品などに使われている。

栗東市はじめ琵琶湖の周辺にはもともとプラスチック製品をつくる成形加工業者が多かった。最初は石油から造られたバージン原料で造る業者ばかりだったが、73年の石油危機でバージン原料が高騰し、成形加工業者の求めで安価な再生原料を造る業者ができた。近江物産は1977年に起業した。物性(物質の持つ性能)を高めるために添加剤を配合し、高品質の再生ペレットなどを製造している。

2000年以降、中国の輸入量が劇的に増え、琵琶湖の沿岸にも輸出業者が沢山進出した。現在は東南アジアに輸出先を変えているが、幾つかの業者を訪ねると、敷地にプラスチックごみが山積みされていた。この風景は千葉県、神奈川県、大阪府、福岡県など各地でも見られる。これらの輸出業者が近江物産のライバルだった。

芝原茂樹会長が言う。「うちは『素材ごとに分別して出して下さい』と購入先の工場にお願いしている。高品質のペレットを造るのに必要なことなのだが、輸出業者が買い付ける際の基準は緩く、分別を求めてこなかった。排出する工場からみたら分別しない方が楽だ。中国に輸出ができなくなって『安定して売却できるところがいい』と戻ってくるお客さんも出てきた」と語る。

しかし、だからといって近江物産が生産量を大幅に増強できるわけではない。

芝原さんは「せっかく品質でバージン材に負けないものを造っても、大手の企業がリサイクル品を使ってくれないことにはリサイクル業界は大きくなれない。私たちの業界は、様々な気管から静脈(産業)に戻ってきた血液を浄化し、動脈(産業)に戻す心臓としての役割があることから、『心臓産業』と呼んでいる。心臓産業を育てるため、国は率先してリサイクル製品を購入するなど前向きに取り組んで欲しい」と語る。

近江物産では随分前に5000万円かけて新式の水処理施設を導入し、ペレットやプラスチックくずが外部に流出しないような循環システムにした。「小さなうちの会社にとってかなりの負担になったが、それでも川に流れ出し、琵琶湖を汚染しては困るからね」と芝原さんは言う。

その琵琶湖も日本の近海を上回るマイクロプラスチック汚染が起きていることが京都大学の研究グループの調査でわかっている。その沿岸では、輸出業者の敷地にプラスチックの山が幾つも存在している。

環境経済学の第一人者である宮本憲一大阪市立大学名誉教授は「使い捨てすることから海洋汚染が進む。プラスチックのリサイクルを進めることはもちろん必要だが、あふれかえったプラスチック製品のあり方を根本的に見直す時期にきているのではないか」と話している。

-

文・取材杉本裕明

\ さっそくアクションしよう /

環境問題への理解を深め、リサイクルを意識した生活を多くの人が実践すれば、きっと世界はより良い社会に生まれ変わるでしょう。

エコトピア|リサイクルや環境問題に関するwebメディア(外部サイト)

https://ecotopia.earth/