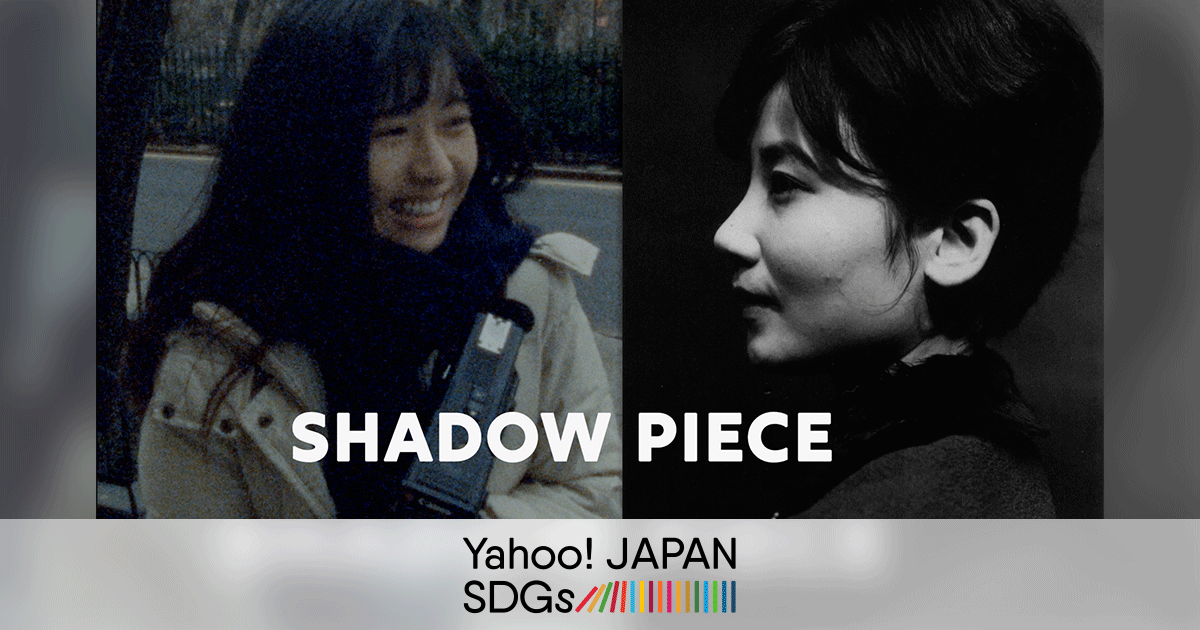

ジェンダー差別「考えたことがない」―― 世界的''女性アーティスト''が背負ってきたもの

--「ジェンダーについて、正直に言って考えたことがないんです」--

監督・編集

後藤美波

出演

塩見允枝子、吉良智子、橋本梓、野営地の皆さん

音楽提供

塩見允枝子

撮影監督

藤井光

製作:jwcm

森下周子、山根明季子

追加撮影・色彩補正

韓東均

整音

浦真一郎

男女格差を示す「ジェンダーギャップ指数」が2019年、過去最低の121位(153カ国中)となった日本。社会にはびこる男女の不均衡は、アートの世界でも同じように起きている。有名美術館の収蔵作品の約8割を男性作家が占め、全国の美術館館長の女性は2割以下※であることなど格差が目立ち、創作の現場でも家事・育児との両立やセクハラに悩む女性が少なくない。1960年代に世界的な前衛芸術運動「フルクサス」に加わり、現在も創作活動を続けるアーティスト塩見允枝子さん(81)は業界のジェンダー差別をどう見てきたのか。問いかけると、「考えたことがない」という。どういうことなのか。世界的な「女性アーティスト」の半生をたどる。

--「30歳はオールドミス」 結婚後に途切れた創作活動 --

音楽やコラージュ作品、パフォーマンスまで、多岐にわたり作品を手掛ける塩見さん。岡山出身で、東京藝術大学卒業後に20代半ばで渡米して芸術を学んだ。フェミニズム運動が盛んだった1960年代のニューヨーク。ただ、塩見さんは「(フェミニズム運動に)私はかかわりはない」という。「女の子が不利だって感じたことは一度もない。アートには男も女もないと思います」。他方でジョージ・マチューナスやアリソン・ノールズら著名なアーティストとコラボし、前衛作品を次々と発表。帰国後も前衛アートの一線で創作を続けてきた。

しかし1970年、作品の発表が途切れる。結婚したためだ。塩見さんはこう思い返す。

「昔はそういう時代だったんですよ。女の子はみんなね、25歳をすぎたら『行き遅れ』、30歳で『オールドミス』って言われていたの。私は(大学時代の)クラスの女の子11人のうちで(結婚は)最後だった」

31歳でお見合い結婚し、翌年長男を出産。家事と育児のために創作を離れ、主婦業に専念した。

--「救い」になった復帰作「スペイシャル・ポエム」--

大阪の郊外で、「良い妻」「良い母」として家事や育児をこなす日々。「...でも徐々にまた社会と接触を保ちたくなった。育児だけに専念していると社会に取り残されるような、窒息するような気持ちになるんです。また芸術活動を復活したい」

復帰作として制作に取り掛かったのが、塩見さんの代表作となる「スペイシャル・ポエム」だ。

塩見さんは地球を一つのパフォーマンスのステージと捉え、世界各地のアーティスト宛てに「XXXをしてください」などと指示を書いた"招待状"を郵送した。受け取った人がそれぞれの日常の中で指示を自由に解釈してその通りに行動し、そのレポートが塩見さんの元に返信として届く。「スペイシャル・ポエム」は、各地から集まるレポートを編集したものだ。塩見さんは、ニューヨーク滞在中に始めていた「スペイシャル・ポエム」のシリーズの4番目を、「シャドウ・イベント」として再開することを決める。"SHADOW"と書いたプラスチックカードを添え、世界中に手紙を出した。

「家にいながらできることだし、それは私にとって『救い』だった。招待状を出して2週間くらいすると(返信を確認しに)ポストに行くのが楽しみだった」

その後、シリーズは1975年まで続けられ、一冊の本にまとめられた。日常を、今まで考えもしなかった角度から見直し体験させてくれるこの作品は、後に欧米のキュレーターから再現を依頼されたりオマージュされたりと世界的に評価された。「スペイシャル・ポエム」は、家事・育児をこなして家にこもりきりだった塩見さんにとって、社会へと繋いでくれる「窓」だった。

-- 家庭と創作の間の「小さなフェミニズム」--

「スペイシャル・ポエム」を発表後も、主婦業とピアノ教師の仕事をこなしつつ、世界で活躍するアーティストとして創作を継続。コンサート「フルクサス・メディア・オペラ」、室内楽「日食の昼間の偶発的物語」などを手がけた。

「家庭と仕事、どっちにも自分の責任がある。両方を失いたくない、しっかり持っていたい。それが私の願いでした。そのためにはどんな努力でもする」。結婚から50年。「主婦業」を引き受けながらも衰えなかった創作への意欲が、今なお現役を続ける塩見さんの活動を支えている。

ジェンダー、美術史を研究する吉良智子・日本学術振興会特別研究員は、「多くの女性アーティストが、結婚や子育て、親の介護といったライフイベントごとに創作から離れたり諦めたりしていった。塩見さんが(家事や育児を)やりくりをしながら自分にできる範囲で創作活動を続けたこと、これこそが小さなフェミニズムと言えるのではないでしょうか。こういった小さなフェミニズムが集まって、女性のアートが途切れず続いていくことが大事なのです」と話す。

-- 未来を少しずつ変えていくために --

「アートに男も女もない」。塩見さんが話したその言葉について取材後、改めて考えている。

確かに、アーティストは作品で勝負する。しかし、多くの女性が性別ゆえに創作を続けられない現実はある。わざわざ「女性アーティスト」と呼称に性別がつくくらい、アーティストに女性は少ない。取材で塩見さんも、大学入学時に男女別の定員が設けられ、同じレベルの学生でも女性側が落とされるといったことが当時あったと話していた。それでも塩見さんはその才能と努力で、高く上げられたハードルを飛び越え続けてきた。自分に与えられた役割を完璧にこなしながらも創作を諦めずに続けることが、塩見さんの戦い方だったのかもしれない。

他方、そこで学びの機会を奪われてしまった彼女たちは、どうしたのだろうか。もしかしたら、作品を作り続けるという選択肢すら選べなかったのではないか。

こうした差別や不平等は今の時代にも続いている。実際に筆者の私も、アート関連の仕事をしていた時、結婚・出産した先輩の女性アーティストが夫よりも明らかに多くの家事育児の負担を背負って、創作の時間が取れないと嘆いているのを何度も目にしたことがある。そのたびに「自分もこうなるのだろうか」と恐ろしく思っていたし、今もその不安は消えていない。

それぞれの時代に、できる戦い方がある。個人が創作を続けるため、よりよい作品を作るための努力をすることはもちろん大切だが、一人で解決できない問題や障害は依然として多くの女性の道の先に横たわっている。

私たちはどうやって戦っていけるだろうか。これからも考え続けていかなければ。

====

本作品は【DOCS for SDGs】で制作された作品です。

【DOCS for SDGs】他作品は下記URLより、ご覧いただけます。

https://documentary.yahoo.co.jp/sdgs/

====

※データ出典「美術手帖」2019.6.5号