蔓延するガスライティング|医師はなぜ女性の訴えを軽視するのか

医療ガスライティング(Medical Gaslighting)とは、医療従事者が患者の症状の訴えを軽視したり、否定したりすること(※1)を指し、近年注目を集めている言葉です。元々ガスライティングとは、相手の言葉や状況を繰り返し否定することで、その人に自身の感覚や記憶に疑いを抱かせ、精神的に追い詰めていく心理的支配の手法を意味します。医療の現場では、医師が患者の訴えを常に軽く扱うことで、その患者は自分の感じている体の不調は気のせいかもしれないと自信をなくしてしまうことがあります。これは医療ガスライティングの典型です。さらにマイノリティの人々は、文化的背景への配慮不足や経済的困難など医療制度上の不平等に直面するだけでなく、人種や民族、出自に対する社会の根強い偏見にもさらされています。彼らにはガスライティング以外にもいくつものハードルが存在するため、適切な診断にたどり着くまでには相当な困難が伴い、通院自体をあきらめてしまう人もいます。こうした現状が、健康格差をさらに広げる(※2)一因となっているのです。

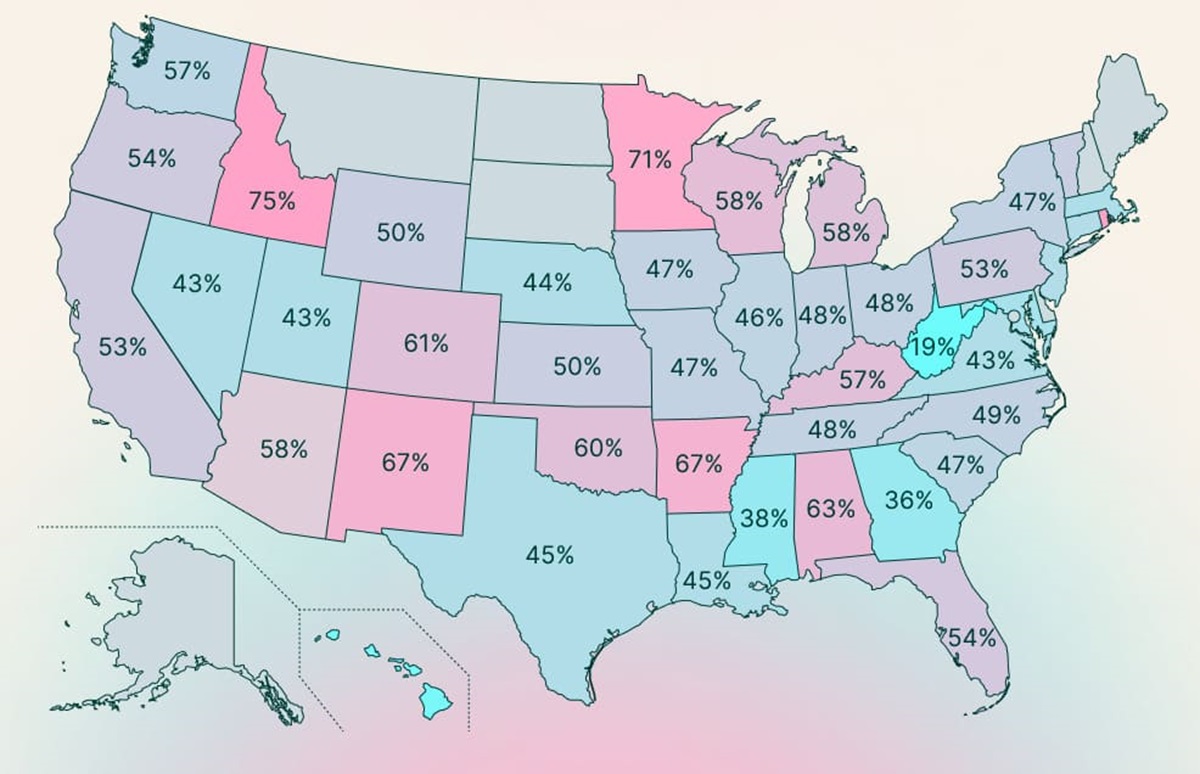

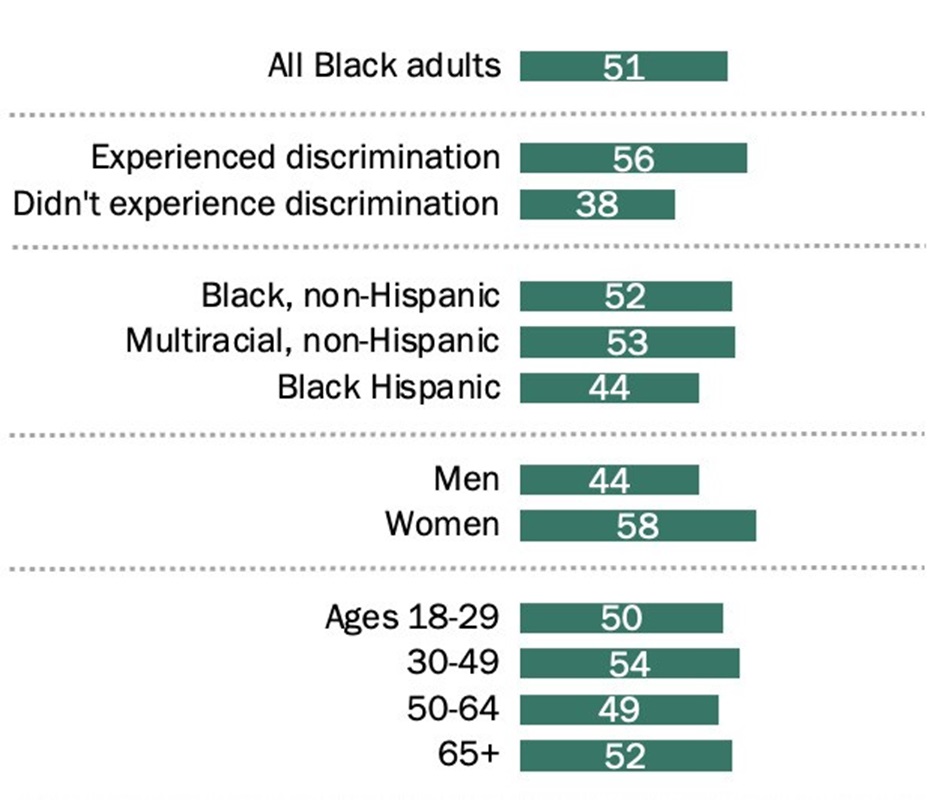

その中でも、女性はこの医療ガスライティングを経験することが多く、なかでも有色人種の女性はその傾向が顕著です。実際、1981年から1996年生まれの、いわゆるミレニアル世代の女性のうち72%が、医療現場でそのような経験をしたと答えています(※3)。女性の健康問題は、ストレスや精神的な問題、体重の変動などが原因とされ、軽く扱われることが少なくありません。たしかに、男性と比べて、女性はうつ病や不安障害に陥ることが多い(※4)のは事実です。しかし、すべての症状が心の問題に起因しているわけではありません。特に黒人女性の場合、人種に基づく偏見や先入観(※5)から症状が軽視されたり、訴えが無視されたりするケースが多く、特に出産時(※6)にはそのような事例が頻発しています。

Mira Fertility via Mira Care

患者への偏見と格差が命を奪う

こうした偏見は、女性に対する誤診の要因ともなり(※7)、深刻な問題を引き起こしています。診察の際、医師が症状の原因を丁寧に探ろうとせず、女性患者には精神科医や栄養士を紹介して対応を済ませてしまうことも少なくないためです。その結果、がんなどの重大な病気の確定診断に至るまで、男性よりも平均で4年も長くかかるということが分かっています。このような現実は、医師の診断に対する不信感を生むだけでなく、女性たちの生活の質や命をも脅かす深刻な問題です。

また、所得や学歴(※8)における格差も、医療の不平等をさらに深刻化させ、医療ガスライティングを助長する一因となっています。医療費の支払いが難しい低所得層の患者にとっては、時間をかけて丁寧に診てくれる良い医師の診察を受けること自体が容易ではありません。さらに、言語の問題から医師とのスムーズなコミュニケーションが難しい患者は、自分の症状を正確に伝えられないまま診察が終わってしまうこともあります。こういった事例こそが、まさに医療ガスライティングなのです。

Black Americans and mistrust of the U.S. health care system and medical research, Pew Research Center, Washington, D.C. (June 15, 2024)

セルフアドボカシーと事前準備で自分を守る

現在の医療制度は、人々の多様なニーズに応える体制が整っておらず、それぞれの身体的特性を理解しようとする医師も多いとは言えません。公平な医療体制を築くには時間と労力が必要ですが、患者自身が積極的に行動することで、医療ガスライティングを回避することもできます。日本でも最近「セルフアドボカシー」という言葉が使われるようになりましたが、自分の権利や意思をしっかりと主張することが、自分を守るための最善の方法(※9)です。これまでの病歴、現在の症状や質問事項などを書いたメモを準備しておくことで、医師に的確に症状や状態を伝えられ、病気の見落としや誤診を防ぐ手立てにもなります。

患者としての工夫と選択の自由

診察時に、信頼できる友人やパートナー、家族に同行してもらうことで、より公平な診察が受けられることもありますが、場合によっては逆効果になるケースもあります。たとえば、女性患者が男性の家族や友人に診察室まで付き添ってもらうと、医師が患者本人よりも、同行した男性に耳を傾けてしまう(※10)ことがあるのです。だからこそ、患者本人である自分がしっかり医師と話すという意志を、同行者にあらかじめ伝えておくことが大切です。

医療を本当の意味で改善するには、多様性に配慮したインクルーシブな制度の構築が不可欠です。現在、臨床試験の被験者に占める女性の割合は41%(※11)に留まっており、心血管疾患の研究対象も女性はわずか3分の1程度です。このように、女性に関する研究やデータはまだ十分ではありません。たとえ医師が真剣に患者の話を聞いたとしても、適切な対応に必要な情報がそもそも不足している状況なのです。現在の医療に対しては、患者からの様々な不信感が存在します。そのため医療従事者には、患者との信頼関係を見直し、誰もが安心して医療を受けられる体制を築く責任があります。仮に、病院側になかなか改善がみられなくても、私たちは患者としてあきらめる必要はありません。対応に納得が出来なければ、医師を変えることも、セカンドオピニオンを求めることも、すべてあなたの権利だからです。

-

執筆 A. Parks 翻訳・編集 K. Tanabe

世界各国を拠点とするローカルメンバーが、最新のDE&I関連ニュースやトピックスをお届けするグローバルメディアです。

私たちは、差別が生じるのは「マイノリティーの存在」ではなく、「マジョリティーが作った構造」が原因と考えており、社会や職場におけるダイバーシティマインドの促進に全力を注いでいます。