「海から食卓まで」自分が獲った魚を、自分のホテルで提供するホテルマン漁師

「生産者の顔が見える食材」がスーパーに並ぶ光景が珍しいものではなくなりました。農場から食卓まで一貫した安全管理を行う「Farm to Table」をコンセプトに掲げるレストランも増えています。

前者は信頼感を増すことで購買意欲を高め、後者は新鮮な食材を提供できることがメリットです。

このふたつを「漁業」で実践しているのが、宮古島にある「HOTEL LOCUS(ホテルローカス)」。素潜り漁で獲った魚をホテル内のレストランで提供しています。まぁ、ここまでは想定内。でも、もしその「生産者の顔」が、昨日チェックインするときにフロントで会ったホテルマンだったとしたら?

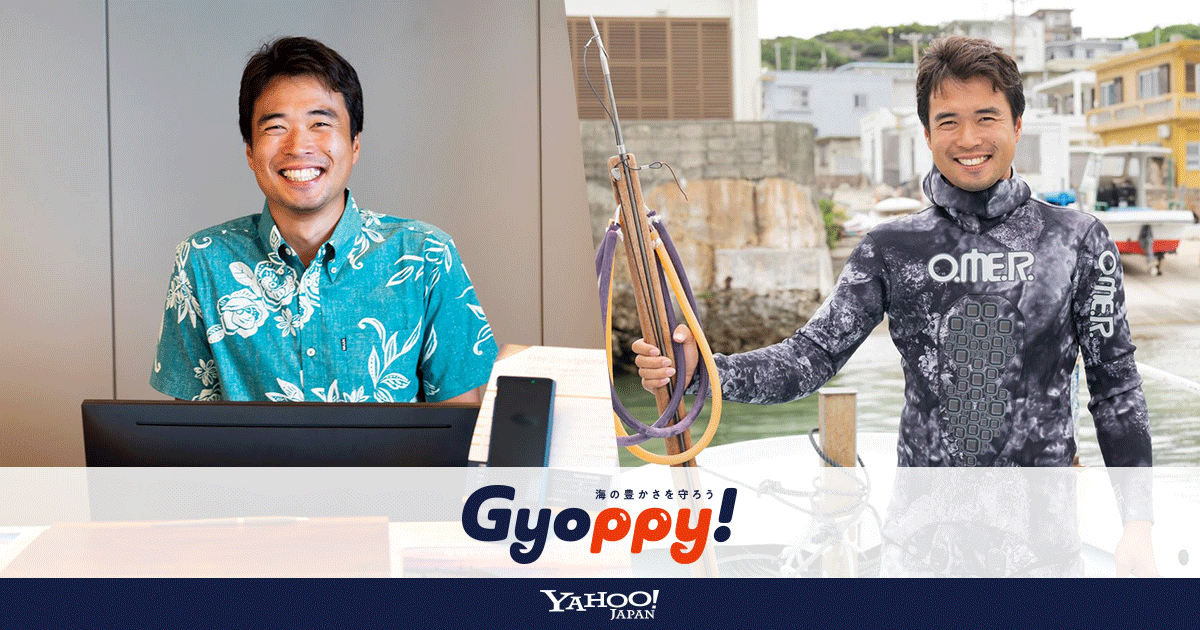

ホテルマンで、素潜り漁師。

そんなふたつの顔を持つ高田和大(たかた・かずひろ)さんに会うため、沖縄・宮古島へ。兼業漁師の可能性について、お話を聞きました。

ホテルのオープニングスタッフとして携わり、2018年1月の開業から丸1年の、現在地点。

高田さんは、ホテルマン漁師というポジションを確立し、順風満帆のように見えましたが、実はいろいろな悩みを抱えていました。これは宮古島で注目されているホテルマン漁師の、葛藤の記録です。

初めてホテルマンとして勤めた西表島でスピアフィッシングに魅了される

── 高田さんは沖縄県内の出身ですか?

いえ、鳥取県出身なんです。ホテルマンとして初めて就職したのが、石垣島から船で渡れる西表島だったのですが、そこから沖縄に住んでいますね。

県内のホテルを渡り歩いていて、西表島のホテルから本島の「ホテル日航アリビラ」に転職しました。その後、「ザ・リッツ・カールトン沖縄」の開業に携わって5年勤めたのちに、現在の「HOTEL LOCUS」へやってきました。

── ホテルマンになろうと思ったきっかけはありますか。

小さい頃からホテルマンに憧れていて。人を喜ばせるのが好きだったので、漠然と向いてるのかなと思っていました。実際に勤めてみると、やっぱりお客様と接するのが好きだと感じましたし、宿泊料金以上の価値を提供するためにサプライズを考えるのもやりがいのひとつになりましたね。

── 高田さんは現在、素潜りの漁師でもありますが、もともと海に潜って魚を獲っていたんですか?

そうですね。西表島に住んでいたころ、憧れる素潜り漁師さんに出会ったのがきっかけで、その方について行って、見よう見まねでやり方を覚えました。

西表島に住むまでは、実は海がすごく苦手で。砂が体についてベトベトするのもイヤで、海に入ることすら抵抗がありましたね。

── 今の高田さんからは想像できないです!

素潜りをはじめたときも耳抜きがまったくできなくて、1年くらい鼻血を出しながら潜っていました。長い間、小魚しか獲れなかったですが、自分で捌いた魚を妻や友人と食べるのがとにかく楽しかったんです。

HOTEL LOCUSで実践する「Ocean to Table」

── HOTEL LOCUSでは、高田さんが獲った魚をレストランで提供しているそうですね。「Farm to Table」ならぬ「Ocean to Table」を実践していますが、この発想はどこから?

ホテル開業準備の会議中に出た案です。当初は「ハーブ&スパイス」をレストランのコンセプトに掲げていました。でも、UDS(HOTEL LOCUSの運営会社)の強みは企画・設計・運営の三位一体なので、それだけでなく「コンセプトをもっと掘り下げるべきでは?」と。

── なるほど。

そうして話していくなかで、「じゃあ自分たちは普段どこに食べに行ってるか」という話になり、宮古島にあるレストラン「フィッシュタヴェルナサンボ」にはみんな行くらしいとわかったんです。ここの店長は漁師でもあり、自分で獲ってきたものを神経締めして熟成させ、提供しています。

── ここにヒントがあるのでは?と。

はい。そのうちに、「高田くん、魚獲れるって言ってなかった?」「じゃあもう漁師になっちゃいなよ」って、話がどんどん進んでいって。最初は冗談だと思っていたので、話半分で聞いていたんですけど。

そこからちょくちょく、「あの件どう?」「進んでる?」って声をかけられるようになりまして......。

── それで必要にかられ、実際に動き出したんですね。でも、実際に漁師として魚を獲るには、漁業権免許が必要です。手続きなど大変だったのでは?

そうなんです。宮古島の漁師のエリア長が集まる審査会に通らなければならないんですよ。ホテルの代表としてお話に行ったときに、「ホテルに持ち込みたいんです」と正直に伝えたら、「ちょっと言ってることがよくわかんない」と言われてしまって。

たしかに、本来なら獲った魚を市場でせりに出さなければいけないのに、ホテルマンが魚を獲ってホテルに持ち込むっていうのは、漁協としても、うまみがないですよね。

── そんな状況のなかで、どのようにして審査会に通ったんですか?

諦めずに、何度も漁協組合に通いました。担当者にホテルコンセプトをはじめ、宮古島の漁業発展に少しでも貢献したいとプレゼン資料をもってしつこく説明しましたね。漁協の方からは「また、あいつか」と思われていたと思います。

── 熱意が伝わったんでしょうか。

そう信じています。ちょうど、漁業権が規制緩和されてきたときだったこともあるかもしれないです。とはいえ、同じようなことをしようとした民宿が審査に通らなかったという話も聞きました。ビーチクリーンの活動に参加していたこともあるのかな?

あるとき、「受かったよ、おめでとう」ってエリア長がわざわざ電話をくれたんです。ちょっとぶっきらぼうな方だっただけに、嬉しくて。あとから、漁協の総務課長には「普段はそんなことしないのに珍しいね」と言われました。

── それは嬉しいですね。最初の会議の場では話半分で聞いていたのに、そこまで情熱を注げたのはなぜなんでしょう?

僕の中で、千載一遇のチャンスだって思ったんです。これができたら、自分の未来に可能性が広がるはずだし、今後の人生が変わりそうってくらいに考えていました。

初せりで売れた石垣鯛が、家庭に届いて笑顔で食べられる光景が浮かんだ

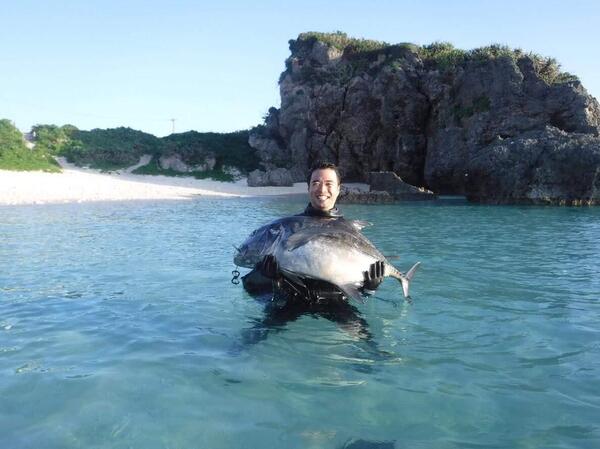

── 漁師になってみていかがでしたか?

初めてせりに出したときには感動しました。縁がない子は逃げちゃうし、「自分のところにきてくれた」と思うので、大事に食べてあげなきゃいけないなって。

そんなふうに思いがこもった魚なので、一発目のせりでは、獲った石垣鯛が売れるか心配で心配で。でも、高値で売れたんです。その喜びの中で、「こいつ、このあとどうなるんだろう」って思いました。

── 魚の行く末を案じる漁師......。

せり落とした卸の方が持って行った先でさばかれて、どこかの家庭の食卓に並び、「これ、おいしいね」って笑顔で食べられる......そんなイメージが湧いてきたんです。こいつを獲った以上は、絶対にそこまでたどり着いてほしいし、そこには笑顔があってほしい。

それと同時に、「この気持ちを絶対に忘れてはいけない」って思いました。お米も野菜も同じで、生産者は同じように思っているんじゃないでしょうか。魚を通して、野菜、お米も大事に食べなくてはって思うようになりました。

── 命をいただいている、という感覚は現代社会では感じにくいのかもしれません。ちなみに、ホテルマンと漁師のスケジュールはどのように両立しているんですか?

現在は、先月の5月6日にオープンした系列ホテル『the rescape』のフロントマネージャーとして働きつつ、ホテルオリジナルアクティビティ「素潜り漁師見学ツアー」のガイドとして潜ったり、プライベートでも潜っています。

兼業漁師の現実。「運営メンバーと共通意識が持てないと難しい」

── やってみて、お客さんの反応はいかがでしたか。

自分が獲った魚がテーブルに並んで、笑顔で食べてくれるお客様を見て率直に嬉しかったです。「ユニークだね」と声をかけていただくことも。

宿泊ゲストだけでなくレストランのみの利用も可能なので、最初のころは地元の方が多かったんですが、わざわざ東京から僕の魚を食べに来てくれた方がいて感動しました。

── ホテルの同僚や企画を一緒に立てた人たちも喜んでいるのでは?

企画や運営のメンバーも一緒に喜んでくれました。「俺らが漁業に乗り出すなんて」という意外性もありましたし。ただ、「ホテルマン漁師」というワードが心苦しく感じた部分も正直あります。

人手が十分とはいえない環境のなかで一緒にシフトに入ってしまうと、僕だけ"漁シフト"で不公平だと思われてしまうかもしれない。他のメンバーからの理解を得られないと継続するのは難しいように思います。

── 現在進行形で模索中という感じでしょうか。

はい。ホテルで素潜り漁の見学体験ツアーも計画しているんですが、僕だけでなく島の漁師さんにも協力してもらい、チームを組んで「地元の漁師と行く」に変えるなど、ホテルのシフトへも負担のないようにしています。

── 今後は、地元の漁師さんと連携をとりつつ両立していくと。

そうですね。ただ、やっぱり僕は「ずっとプレイヤーでいたい」という思いが強くて。無条件で体が動くのが、漁師としての自分なので。だからこそ、ホテルのメンバーや地元の漁師さんの力も借りながら両立できる環境を築いていきたいです。

── 漁師になりたい人が減っているなかで、"兼業漁師"には新たな可能性があるように思いました。

漁師になってみると、「素潜りやるなら本気でやろうぜ」っていう漁師側の気持ちもわかるんです。とはいえ、初めから漁師一本では難しいから兼業からはじめてみるというのは、ひとつの可能性かもしれません。どちらも中途半端になってしまうかもしれないという課題はありますが。

── 高田さんは、漁師としてどうなっていきたいですか?

素潜り漁師ってまだ一般的に知られていないので、発信を続けたいです。これまでには獲った魚を保育園に持って行ったり、マルシェを開催したりと、個人的に動いていたんですが、こういった地域と漁業をつないでいくような活動を広げていけたらと思っています。

魚が皿に上がるまでに、どんなことが行われているかを知れたら、一層おいしく感じられるようになると思うんです。

兼業漁師にエールを

今回の取材では、高田さんの素潜り漁を見学するため、実際に海の中まで同行しました。

海へ潜る彼らについていくと、息を潜めて隠れ、海底を叩いて音を出したり砂を巻き上げたりして魚の興味を引いています。戦いに挑む姿は、まさに原始的な狩猟。

さらに、大きな魚にしか戦いを挑まないのも、彼らの信条だと気づきます。

サメや、ブラックアウトなどの命の危険を伴いながらも、彼らは屈することはありません。海の中では、魚の方が強いけれど、弱くて小さい魚を獲って目先の利益にしないことは、自然と資源管理につながっているのです。

海と共存するための知恵を、宮古島の素潜り漁師たちは引き継いできたのでしょう。

ホテルマンと漁師という二足のわらじを実践し、喜びを感じる中にも葛藤を抱いていた高田さん。

このまま兼業を続けられるかは今のところ未定とのことでしたが、ホテルのフロントに立つときの人懐っこい笑顔と、海でウェットスーツに身を包んだときの少し凛々しい笑顔、そのどちらも彼自身を形成している要素です。

初めてのせりのとき「家族の笑顔を想像した」のは、ホスピタリティを学んできた高田さんならではの発想でしょう。そんな話をして兼業漁師にエールを送り、今回の宮古島への旅は終わりました。

-

取材長谷川琢也

twitter: @hasetaku

-

文栗本千尋

twitter: @ChihiroKurimoto

facebook: Kurimoto1852

-

編集くいしん

twitter: @Quishin

facebook: takuya.ohkawa.9

web: https://quishin.com/

-

写真大林領

instagram: @daytrippers_photography

-

写真加藤沙織

instagram: @saorimyk