海と気候変動 ~これからも魚を食べ続けるために~ 第3回「データ収集の大切さ」編

これまでの連載記事

海と気候変動 ~これからも魚を食べ続けるために~ 第2回「二酸化炭素を減らそう」編

海と気候変動 ~これからも魚を食べ続けるために~ 第1回「食べ方・獲り方」編

気候などの環境が変化する中で、私たちが魚を食べ続けるため、まず「変化の実態を把握・予測し、減った魚を獲り控えたり、増える魚を狙って獲ったりする」のが大切というのは、第1回の通りです。また第2回では、「電気エネルギーの活用などにより、二酸化炭素を減らす」という課題が浮かんできました。

このために必要になるのが、そもそも「海がどんな状態にあるのか」を一歩でも正しく知ること。より多くの人の知恵を生かして調べたり、世界中の国が協力して対策したりすることも必要になります。

もくじ

1.漁師の知恵×ITのコラボ

2.対策への「納得度」を高める

3.データを「みんなのモノ」に

漁師の知恵×ITのコラボ

水産の世界で働く人にとって「魚を獲り控えること」は「仕事や収入が減っても我慢すること」です。ここで大切なのが「どのくらい我慢すれば良いか」の見定めです。

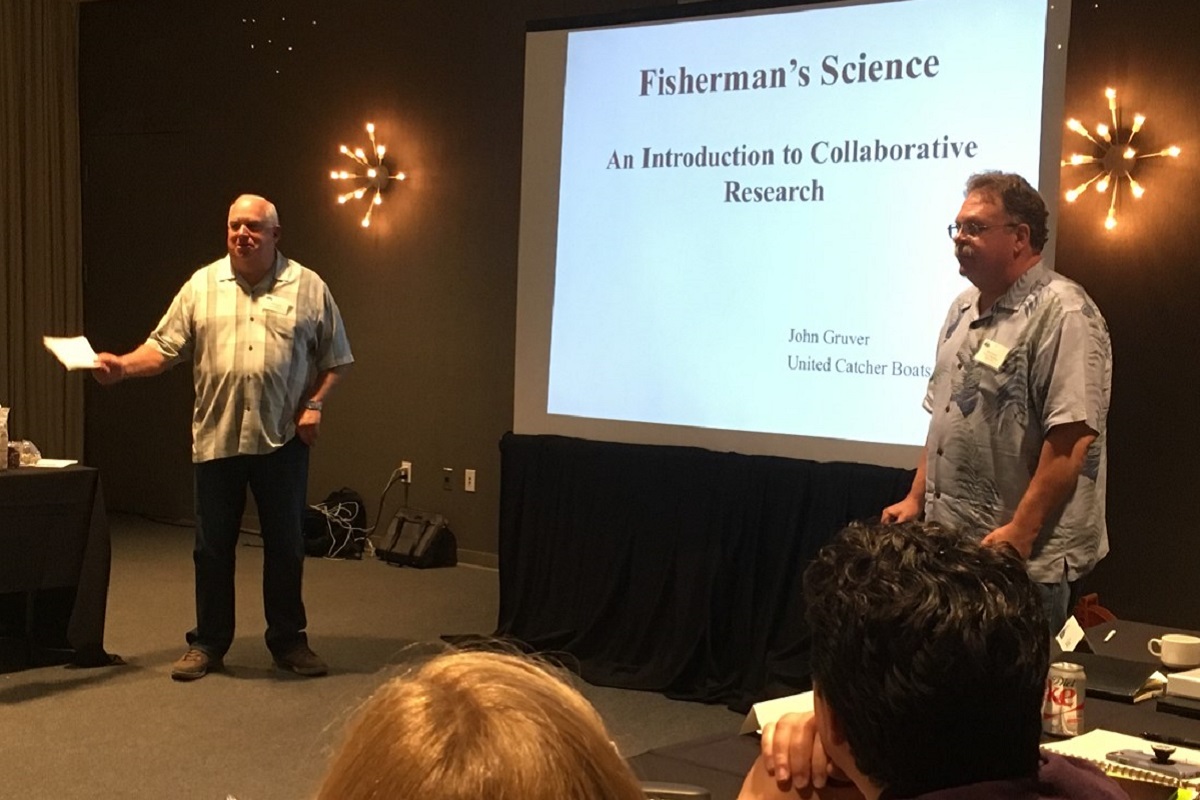

いい例が、アメリカの西海岸です。ここでは、乱獲で魚が減り、漁獲量の規制が厳しくなっていました。そんな中、2003年から、トロール漁師のリーダーたちが漁船にIT機器を積み込んで、水産学者と一緒に調査して「どんな種類やサイズの魚が、何トン、どこの海域で、何回網を引いた時に獲れた」「海域の水温や酸素・塩分量、濁度はどうだった」といったデータを提供。このデータによって、魚の生息している量や場所、成熟の速さ、餌生物の種類などがどう変化しているか確認し「水温などの環境が魚や生態系にどう影響するか、それによって漁業がどう影響されるか」まで分析します。

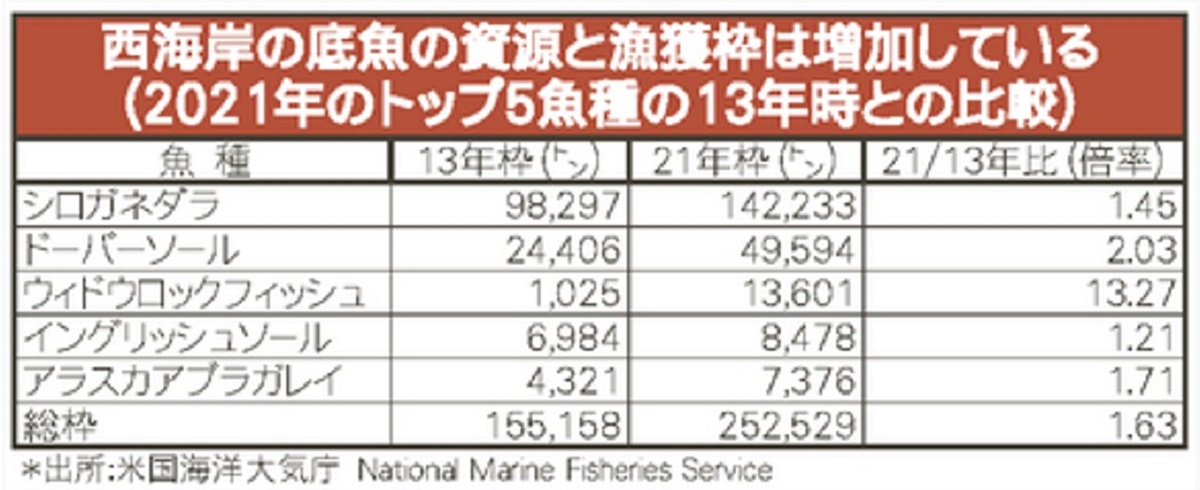

調査が始まった当初の西海岸は魚や海のデータが足りないと「もしかしたら、魚は少ないかも知れない」と、念のために厳しい規制が敷かれました。ただ、漁師たちの調査もあってデータが揃っていき、科学の精度が高まったことで、規制を厳しくしすぎなくて良くなり、しかも必要な獲り控えはしっかりできたため、魚の生息量も漁獲枠(獲っても良い量の上限)も増えていきました。このトロールの主力である30種の魚の2021年の漁獲枠は、10年前より48%多い25万2529トンになっています。

西海岸の元トロール漁師ボブ・ドゥーリー氏は、こう振り返ります。「漁師たちは当初、(漁獲を減らすべきという)科学を信用していなかった。だが漁師が調査のデザインにも携われたことで、科学への信用が増した。他人のつくったスープは、まずいものだと文句を言いたくなるが、自分たちがスープづくりに参加したら文句は言えないというもの。科学者や行政と対話するうち信頼関係が生まれた。漁業者は賢く、魚の居場所などをよく知っている。提言ができるのだ」-。

漁師も、ITの技術者も、水産学者も協力し、一歩ずつ課題を"見える化"したことで、最後には漁師がある程度納得できる形で、獲り控えができたのでした。

対策への「納得度」を高める

漁業を通じて海の環境と魚、両方のデータを取る。これは、魚の乱獲を防ぐだけでなく、温暖化を抑えるためにも有効です。こうしたデータが集まれば「温暖化が、どれくらい海の環境や魚の生態に悪影響を与えそうか」を分析し、「今後、どれだけ影響は大きくなりそうか。どれだけ二酸化炭素を減らせば、環境の悪化を抑えられるか」という予想がつきやすくなるからです。結果、「世界でどれだけ二酸化炭素を減らすべきか」が、より正しく見極められます。

すると、「今、世界ではこれだけ二酸化炭素を減らす必要がある」「減らすべき二酸化炭素のうち、この人たちが出している割合はこれだけ多いから、この人たちに減らしてもらうべき量はこれだけだ」という感じで、はっきり"見える化"できてきます。それによって、より多くの国や人に「二酸化炭素をどれくらい減らしてほしい」と伝え、協力を求めやすくなります。

先ほど紹介した西海岸からもう1つ、見習える点があります。それは「我慢する人」が納得できるような工夫。漁師たちの間に「獲り過ぎを我慢すれば魚が増え、漁業を守りやすくなること」が分かりやすく共有され、獲り控えへの納得・協力が進みました。二酸化炭素を減らす時も、より多くの人が「今のうちに二酸化炭素を減らす(小さな我慢をする)ことが、将来の自分たちの生活を守るんだ」と納得し協力できるよう、分かりやすく意識共有することが大切だと言えるでしょう。私たち自身も、仲の良い人と二酸化炭素問題について話してみるなど、やれることはありそうですね。

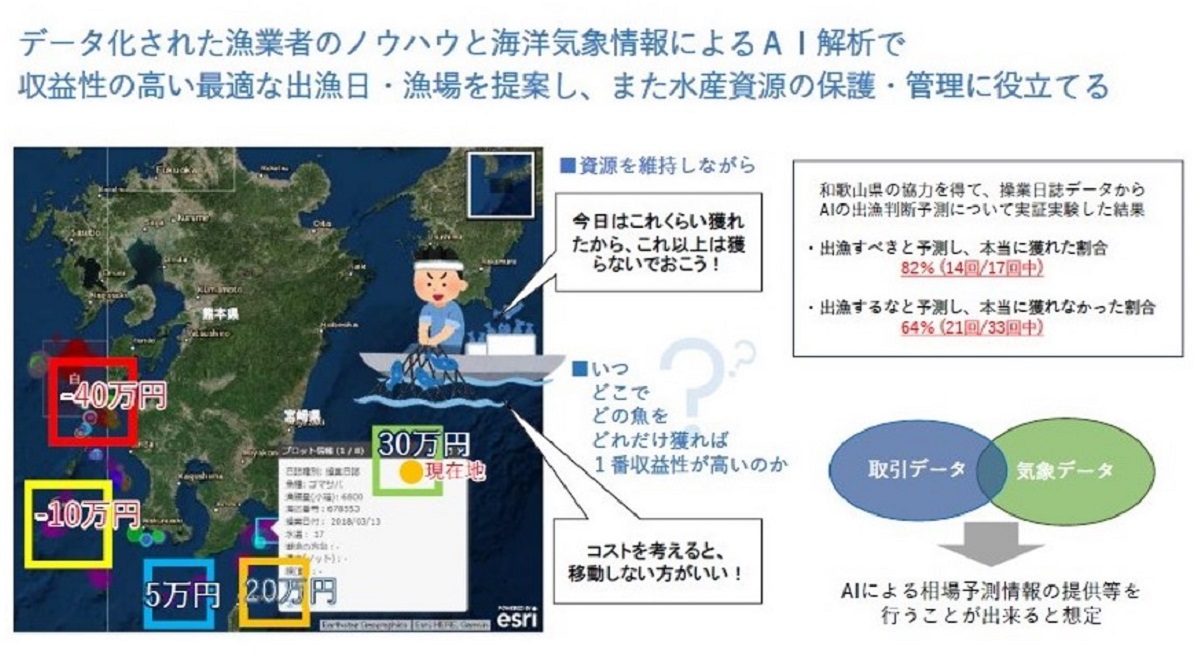

日本政府も、漁師とITと科学者それぞれ協力を促進できるよう動いています。漁師ができるだけ手間なくデータを送れるようスマホアプリなどの開発を手助けしたり、法律を変えることでより多くの漁師にデータ提供を求めたり、国の研究機関で科学的な研究を強めたりです。

とはいえ、今も日本では研究者たちから「データ自体も、それを分析し説明する人手も足りない」という嘆きが聞こえています。一方で、データ収集に協力する漁師やIT企業が増えていますし、こうした取組みをする漁師の魚を食べれば私たち自身の手が取組みを後押しできるということも、第1回の通りです。

データを「みんなのモノ」に

漁船からデータを集めるのは大切なことですが、漁業のデータの取り扱いは繊細な問題でもあります。漁師から見れば、良い漁場の位置データが広まればライバル漁師に漁場を取られてしまうかも知れませんし、魚の値段のデータが広まれば買受人に値下げを求められるかも知れません。データを他人に渡すことで、商売の不利になりかねないのです。

それに、海や漁業のデータは、それぞれの漁師や研究者がバラバラに持っていて、データを集めるための手間やお金も各自が払っているため「自分たち以外の研究機関などへデータを出したくない」と考えることも多くあります。

ですが、例えば水温データと資源データを別々の人が持っている場合、両者がデータを提供し合わなければ「水温変化で資源が増えるか、減るか」を分析できません。より多くの人でデータを見せ合う必要があります。

そこでカギとなるのが「データを誰のものだとするか」「データを誰に公開して、誰に秘密にするか」です。例えば

・漁業のデータは「持ち主」を漁師と決めつつ、研究機関に「預ける」格好で分析する

・漁師がライバルに見せたくないデータは、研究機関の中でだけ使うこととする

・漁師がライバルに伝えて良いデータは、表に出して役立てる(例:漁船が入港する前から買受人に「今日の漁獲量はこれくらい多いから、輸送用資材もこれくらい多めに用意しておいてね」と伝えておくことで、過不足なく資材を用意するなど)

・データを生かして、研究者が「どんな漁場に行けば安全に、効率的に魚が獲れそうか」など、漁師の商売に役立つ情報まで〝見える化〟し、本人にフィードバックする

などなど、データを出す側にも受ける側にもプラスになるような方法を考えたいところです。

そして、こういったデータの共有を、できるだけ世界中多くの国でやっていくことが必要になっていきます。海は世界中つながっているし、魚は国境を越えて泳いでいくからです。

日本の水産研究・教育機構と米国海洋大気庁(NOAA)は昨年から、米国に拠点を置く環境NGO『環境保護基金(EDF: Environmental Defense Fund)』の主導で、データの交換などの協力体制づくりについて協議を始めました。日米の研究機関は、海洋や水産資源のデータ収集や解析のため、さらに中国はじめ関係国に協力の輪を広げたいという考えです。

漁師同士にしろ、漁師と科学者にしろ、国と国にしろ、より多くの人で知恵を出し合い、より良い未来への道筋を話し合うことが大切になっています。もちろん、立場の違う者同士、意見や気が合わないこと、データを隠さなければいけない場面もあるでしょうが、「どうすれば、お互いのプラスになる範囲でデータを出し合えるか」と話し合うことはできます。

気候変動や、そこに追い打ちをかける水産資源の乱獲は、世界に食糧を確保する上でも、人々の働き口を守る上でも、深刻な危機。しっかりデータと知恵を出し合い、問題意識と対策を共有することが、水産業界だけでなく人類全体に求められています。

(みなと新聞2021年6月10日~15日号連載 『どう向き合う、気候変動』を再編集し掲載)