海と気候変動 ~これからも魚を食べ続けるために~ 第2回「二酸化炭素を減らそう」編

これまでの連載記事

海と気候変動 ~これからも魚を食べ続けるために~ 第1回「食べ方・獲り方」編

前回は「気候変動が起きてしまっても、魚を食べ続けるには」という視点のお話でした。

ただ、その前に、気候変動が行きすぎないよう、原因となる温室効果ガスを減らす取組みも大切です。

そして、こうした取組みは、私たち消費者からも応援していくことができます。

もくじ

1.二酸化炭素を減らす理由

2.漁船からの二酸化炭素を減らす

3.洋上風力発電と漁業の共存

二酸化炭素を減らす理由

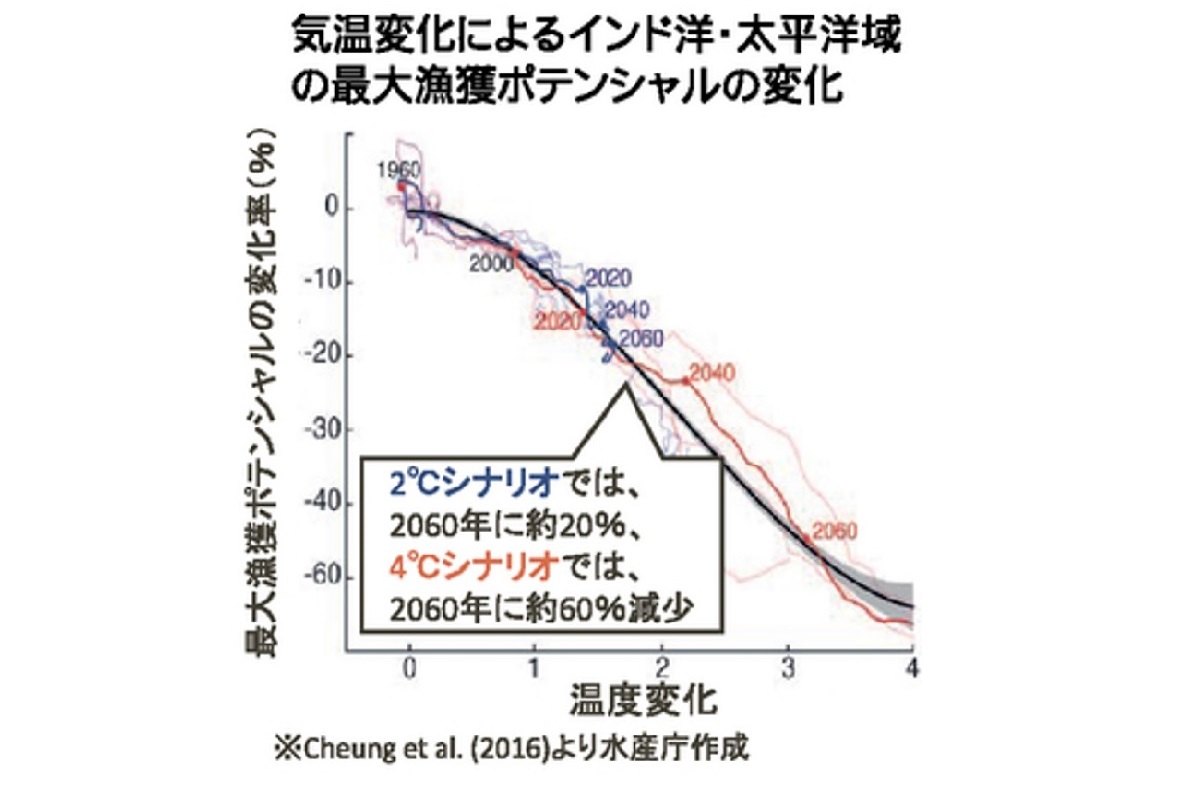

水産業は、気候変動にダメージを受ける立場です。すでに一部の魚の数が減っているとみられているのは前回の通りですし、インド洋太平洋全体で魚が獲れなくなるという予想もあります。

そして近年は大きなシケや悪天候が続いて漁船が安全に作業できなかったり、出漁できない日が増えたりもしています。気温と水温が暖かくなるなど、気候変動が起きてくる中で、サンマやイカ、サバ、マイワシなどが暑がって涼しい水温を求めにいってしまうため、今まで日本の海にあった漁場が北方のロシアや北朝鮮に移ってしまうという指摘もあります。

水産業界紙みなと新聞が2020年に、米国に拠点を置く環境NGO『環境保護基金(EDF: Environmental Defense Fund)』の提供で行った若手・中堅漁師へのアンケートでは、水産資源が減っているという回答者が約9割で、さらにうち約9割は「水温や海流の変化」を原因に挙げています。

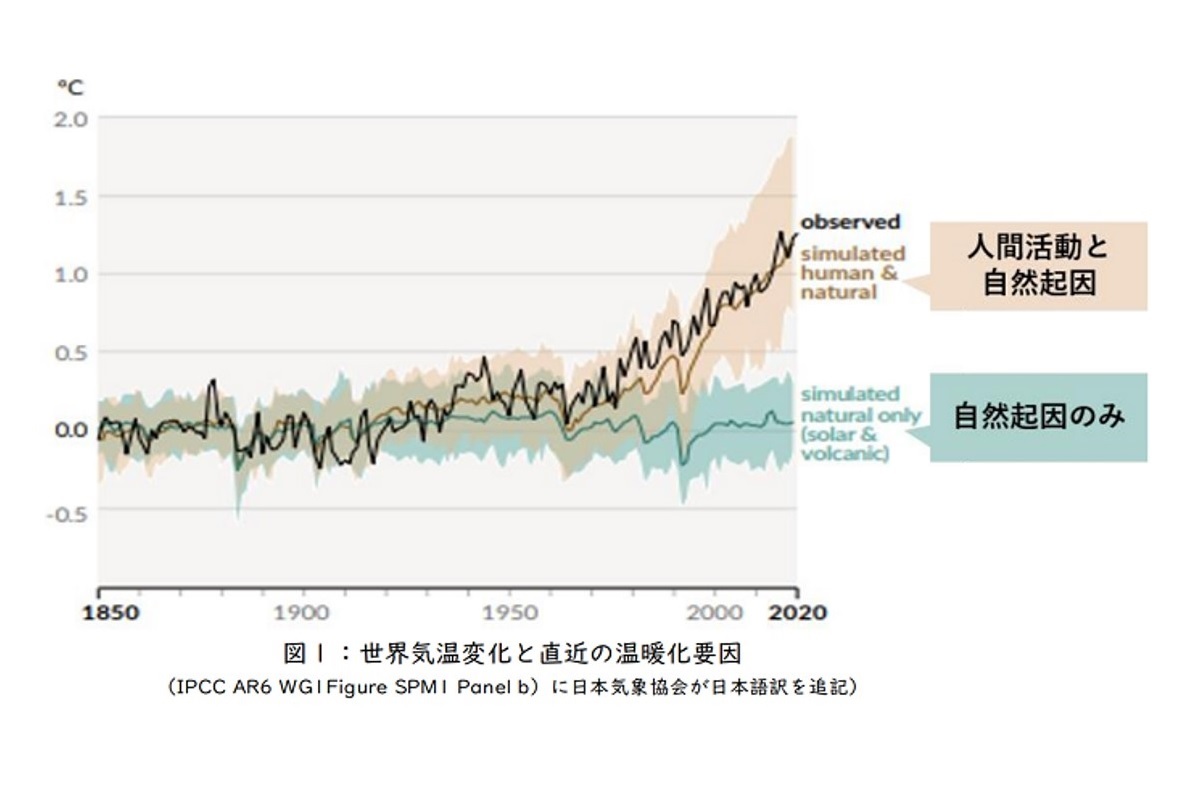

つまり、このまま温暖化が続けば、私たちが今まで通りに魚を食べることが難しくなります。温暖化を緩めるため、原因とみられる二酸化炭素を減らす必要が出てきています。二酸化炭素を減らそうという話になると、よく出てくるのが「地球が暖まっているのは自然現象で、人間のせいではないのでは」と疑う声です。

ただ、万が一、二酸化炭素が気温にあまり関係なくても、海中の二酸化炭素が増えすぎれば、海水の成分が変わって、貝類やサンゴが殻をつくりづらくなるとみられます。何より、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は「自然変動を差し引いても、二酸化炭素をはじめ人間の出した温室効果ガスの影響がないと、今の温度上昇の説明がつかない」と分析しています。

二酸化炭素を「どれだけ減らせば、どれだけ温暖化を止められる」という予想は、正確とは限りません。ですが「減らさなくても大丈夫という人もいるから」と放っておくのは、代償の大きなギャンブルともいえます。フタを開けてみて「やっぱり温暖化が激しくなってしまった」となれば、魚が獲れなくなるだけでなく、農業がしづらくなる、台風などの災害が激しくなる、島が沈んで人が住めなくなる、難民が生まれる...など、数十年のうちに、数千万、億単位の人命に響きかねないからです。もしそうなれば、日本のような先進国でも、食べ物の値段が大幅に上がるなど、痛みが生まれることになります。

アメリカでは大統領が代わり、二酸化炭素の削減が加速。日本政府も2021年4月、2030年までに二酸化炭素排出を2013年度比で46%引き下げるという高い目標を掲げました。こうした動きは、加速したり減速したりすることがあったとしても、途切れることはなさそうです。

漁船からの二酸化炭素を減らす

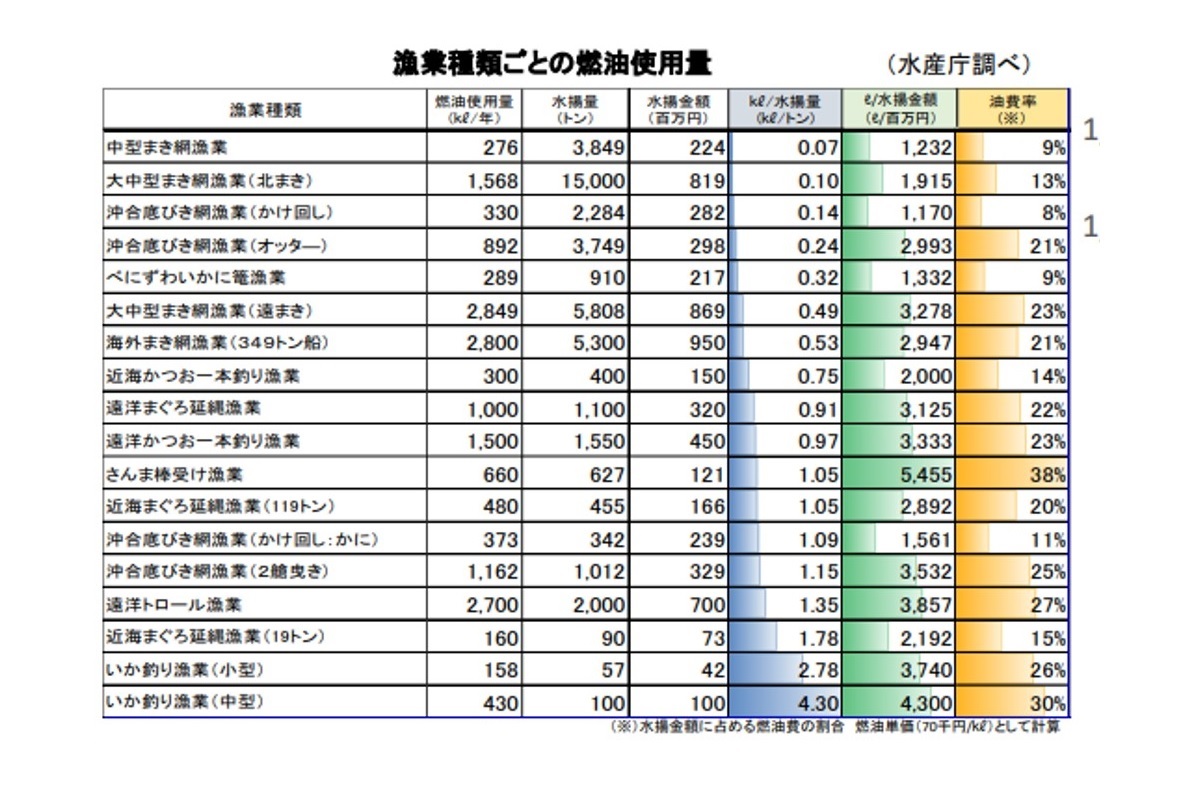

温暖化で魚が獲れなくならないよう、水産業界から世界に二酸化炭素を減らすよう訴える必要が出ています。ただ、一方で、実は漁船が走る時には、少なからず石油を燃やして二酸化炭素を出しています。これを率先して減らす努力も、世界から求められそうです。

二酸化炭素を大量に出す石油のエネルギーに代わって、風力など、二酸化炭素をあまり出さずつくり続けられる「再生可能エネルギー」に注目が集まっています。再生可能エネルギーの技術が進む中、最近になって発電にかかるお金が下がってきていることもあり、去年、政府が専門家を集めて開いた検討会では

・漁船は、将来、化石燃料から二酸化炭素を出さないエネルギーへの切替えを求められる

・今の電気推進船の技術だと、漁船に必要なエネルギーの大きさや貯蓄量は、出せない(早い時期につくれるのは養殖作業船などに限られる)

・しばらくは、漁船の省エネ対策に加え、畜電池にためた再生可能エネルギーと今まで通りのエンジン両方を積むハイブリッド船など、できることから一歩ずつ技術を開発するべき―

という旨の取りまとめが出ました。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/attach/pdf/furyou_kenntokai-19.pdf

洋上風力発電と漁業の共存

この検討会で、座長(宮原正典水産研究・教育機構前理事長)は「洋上風力発電の再生可能エネルギーを漁村に安く届けて、電化漁船の充電や漁村の暮らしに生かしていければ」という考えを示しました。確かに、風力などで安く生んだエネルギーで漁船を動かせるようになっていけば、漁船が石油を使って二酸化炭素を出すことも減らせます。

この時に大切になるのが、漁業と発電所の話し合いです。漁師から見れば、仕事場である漁場に巨大な風車を建てられれば「邪魔になるんじゃないか、風車の音で魚が逃げるんじゃないか」と不安になるからです。まずは発電業者側が丁寧に漁師と対話し、漁業に極力迷惑のない海域を選ぶなど、道を探ることが必要です。

洋上風力発電の調整について、何人もの水産庁OBが不安がるのは、発電業者側が漁村のキーマンに「お金をあげるから反対しないでよ」と"補償金・協力金攻撃"する展開です。

お金を受け入れて発電所賛成に回る人と、お金を受け入れなかったりもらえなかったりする立場から発電所に反対する人、両者が分かれれば、もめてしまいます。もめれば、発電業者にお金がかかるせいで風力発電の普及が小さく遅くなる上、漁村側からすれば、一部の人が一時的にお金を得るだけで、今後安くエネルギーを得ていくというチャンスを失います。

こうして、他国や国内世論から「日本の漁業がお金を求めるせいで風力発電が進まない」などと漁師が批判されてしまうことがあれば、それも不幸です。

風力発電所側が漁師と話し合う時、その場しのぎでお金を払って終わりにすると、こうした不幸が起きやすくなります。丁寧な説明・話合いが求められるでしょう。例えば、しっかり調査して「この海域になら、風車を建てても魚が減らなさそうです。むしろ風車の周りにこの魚が住み着きそうです」「万一、魚が減ってしまう時に備えて、漁村の皆さんの働き口になる観光業も盛り上げます」と、データを隠さず、かつ分かりやすく示す。例えば、「海を借してくれたり、風車のメインテナンスを手伝ったりしてくれる漁師さんには、末永く安い値段で電気を提供します」という関係をつくる...こうして、目先だけでなく長い目で、発電と漁業の共存を考えるための対話です。

実際に、洋上風力発電業者が漁村に入って、漁業や観光業をどう盛り上げるかまで話し合うような例が、日本でも出てきています。話し合ったアイディアを実行する漁村も、遠くない将来出てくるでしょう。

こうして前向きに活動する漁村に対して、私たち消費者は、言葉で賛同するだけでなく、実際に行って魚を食べたり観光したり、そこにお金を出すことで、楽しみながら後押しすることができそうです。それに、漁村に就職して、直接、活動を支えることも考えられます。働き手がいないと悩む漁村でも、若い力とアイディアが入ることで救われるかも知れません。

(みなと新聞2021年6月10日~15日号連載 『どう向き合う、気候変動』を再編集し掲載)