特別支援学校教員がなぜ海を渡るのか 理想のインクルーシブ教育を求めて #こどもをまもる

障害のある子どもたちの通う特別支援学校が、少子化にもかかわらず過去最多の在籍者数を更新し続けている。文部科学省は、発達障害を含め見えにくい障害も早期診断されるようになったこと、特別支援教育の認知が広がり専門的な教育を求める保護者が増えたことなどを理由に挙げる。全国各地で保護者などからの特別支援学校新設を求める声も後を絶たないが、一方で、こうした障害者を1カ所に集めるというシステムに、すべての子どもたちが一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」の観点から疑問を抱く人もいる。神奈川県の特別支援学校の教員、大内紀彦さん(47)もその一人だ。(文・写真:ジャーナリスト・飯田和樹/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

自分が納得さえすれば、ちゃんと行動できる生徒なんです

川崎市内を流れる矢上川が、鶴見川に流れ込む近くに架かる鷹野大橋。この橋を川崎市側から横浜市側に渡ると、小高い丘に神奈川県立鶴見養護学校(他地域の特別支援学校に当たる。2023年4月1日に鶴見支援学校に校名変更)が見えてきた。

3月初旬、大内さんが担任を務めていた中学1年生の教室を訪ねた。知的障害のある生徒5人が、牛乳パックから手すきハガキをつくる作業に取り組んでいる。児童生徒の働く意欲を培い、将来の職業生活や社会自立に必要なことを総合的に学ぶ「作業学習」の時間だ。

しばらく見ていると、ニコニコと周りと話しながら牛乳パックをスライドカッターで切る女子生徒と、騒音が苦手なためイヤーマフをつけた男子生徒の間で、それまで歌いながら作業していた別の女子生徒が机の下に潜り込み、仰向けに寝転んでしまった。

「危ないよ」。大内さんが声をかけ、再び作業に取り組むようやさしく促すが、女子生徒は駄々をこね、なかなか立ち上がらない。「休憩してもいいよ」とゆっくり手を取ると、ようやく女子生徒は椅子に座り直した。だがしばらくすると、今度は教室中を走り回り始めた。

女子生徒は中学進学と同時に鶴見養護学校にやってきたという。小学校時代は地域の学校の特別支援学級に在籍していた。なかなかなじめず、時には手に負えないと放置されることもあったようだ。そして、自分の気持ちを分かってもらいたい思いから、先生を困らせるような行動をしてまた注意されるという悪循環に陥っていたという。

「一見すると、彼女の行動は教員に対する嫌がらせのようにも見えますよね。でも彼女なりに意味があるんです。何をすれば、教員がどう反応するのかをよく見ているんですね。それだけの能力がある。だから、僕は彼女が納得するまで話をして、自分の意思で行動するのを待つようにしています。自分が納得さえすれば、ちゃんと行動できる生徒なんです」

特別支援学校の教員が感じた疑問

この日の教室には、5人の生徒に対し、大内さんを含め3人の教員がいた。特にサポートが必要な生徒に対しては、「一対一」の形をとることもある。教員1人でおよそ40人の児童生徒をみる通常学級よりも圧倒的に手厚い体制といえる。保護者の多くもこの手厚さを求め、我が子の通学先に特別支援学校を選ぶ。しかし、大内さんはこうした体制を必ずしもいいものとは思わない。

「日本の教育は、通常学級であれ、特別支援学級であれ、特別支援学校であれ、個人の能力をいかにして伸ばすかということばかりに重点が置かれている。それが自立だという考え方です。でも、彼らがいずれ学校を卒業して、地域社会の一員になるときのことを考えているのか。僕は疑問に思います」

なぜ、大内さんはそう考えるのか。それは数年前の経験が影響している。

2015~2017年度、神奈川県内の別の特別支援学校の高等部の教員だった大内さんは、初めて高校1年生から3年間持ち上がりで担当した。どの生徒も大きな可能性を秘めていると信じて疑わなかった。しかし、その生徒たちが、いよいよ社会に飛び立つ時期になると、厳しい現実を突きつけられた。いくら調べても、ほんのわずかな就労先しか提示できないのだ。

生徒たちの多くはスクールバスで通学するため、入学と同時に地域社会から分離される。そして、卒業と同時に、障害が重いとされる生徒ほど、自宅から近い場所で就労する。一見すると、地域社会に戻ったようにも見える。しかし、そこには同世代の知り合いはいない。就労の場の多くは、少数の管理者を除けば全員が障害者ということがほとんど。大内さんは「異様な世界」と指摘する。

「障害が重い人ほど、家とその職場を往復するだけの生活になる。職場は確かに街の中にあるかもしれない。でも、それで地域社会の中にあるといえるのか。僕には街の中で障害者を『隔離』しているように思えます。2016年7月、神奈川県相模原市の知的障害者福祉施設『津久井やまゆり園』で入所者19人が殺害される事件が発生しましたが、健常者の側の都合で障害者を社会から分離するという点では、構造的に同じではないかと感じます。本来、生徒たちそれぞれにはいろいろな能力があり、さまざまな人生を生きる選択肢があって然るべきです。でも、現実を見ると、生徒たちに待っているのは、さまざまな可能性を奪われ、管理されるだけの生活ではないかと感じた。明るい世界の中に生徒たちを送り出すとは、全く思えなかったんです」

こうした障害者だけを集めるシステムについて、大内さんは「日本は障害者に無関心なままでいられる分離が前提となっている社会であり、その状態を守ろうとしている」と述べる。そして、障害のある子どもたちだけを集めて教育を行う特別支援学校も、やはり分離社会を生み出すしくみの一つだとする。

「もちろん、教員たちは日々一生懸命、それこそ自分の時間を削りながら、子どもたちのために働いています。しかし、支援学校というものの始まりが、もともとは通常の学校に通学する機会を与える代わりに、一般の子どもたちとは別の場所で教育を行ってきたものである以上、まったくの善意とはいえないと思う。ある意味、排除の教育であり、差別の構造の中にあります。そして、自分自身、その分離社会を生み出すしくみに加担しているという罪悪感をずっと心に抱いてきました」

教え子たちの門出に際し、こうした罪悪感が改めて頭をもたげてきたとき、大内さんの脳裏に浮かんだのはかつて留学していたイタリアで見た光景だった。

インクルーシブ教育先進国、イタリア

イタリアという国にどのようなイメージがあるだろうか。サッカーやファッションなど、どちらかというと「陽気で楽観的な」印象がある人も多いのではないだろうか。しかし、実は1970年代から、国を挙げて「フルインクルーシブ教育」に舵を切ったインクルーシブ教育先進国でもある。障害がある子どもの学校(日本の特別支援学校に当たるもの)の多くは撤廃され、障害の有無や国籍などにかかわらず、誰もが地域の学校、つまり日本でいうところの地域の公立学校で学んでいる。

すべての子どもたちを通常の学校で受け入れるため、イタリアでは長年かけて教育制度を抜本的に見直してきた。1クラス20人という少人数制の学級、支援教師(障害のある子どもだけを見るのではなく、クラス全体に責任を持つ)を含む複数担任制、カリキュラムの柔軟化、教育と医療・福祉分野の専門家との連携など、その取り組みは多岐にわたる。

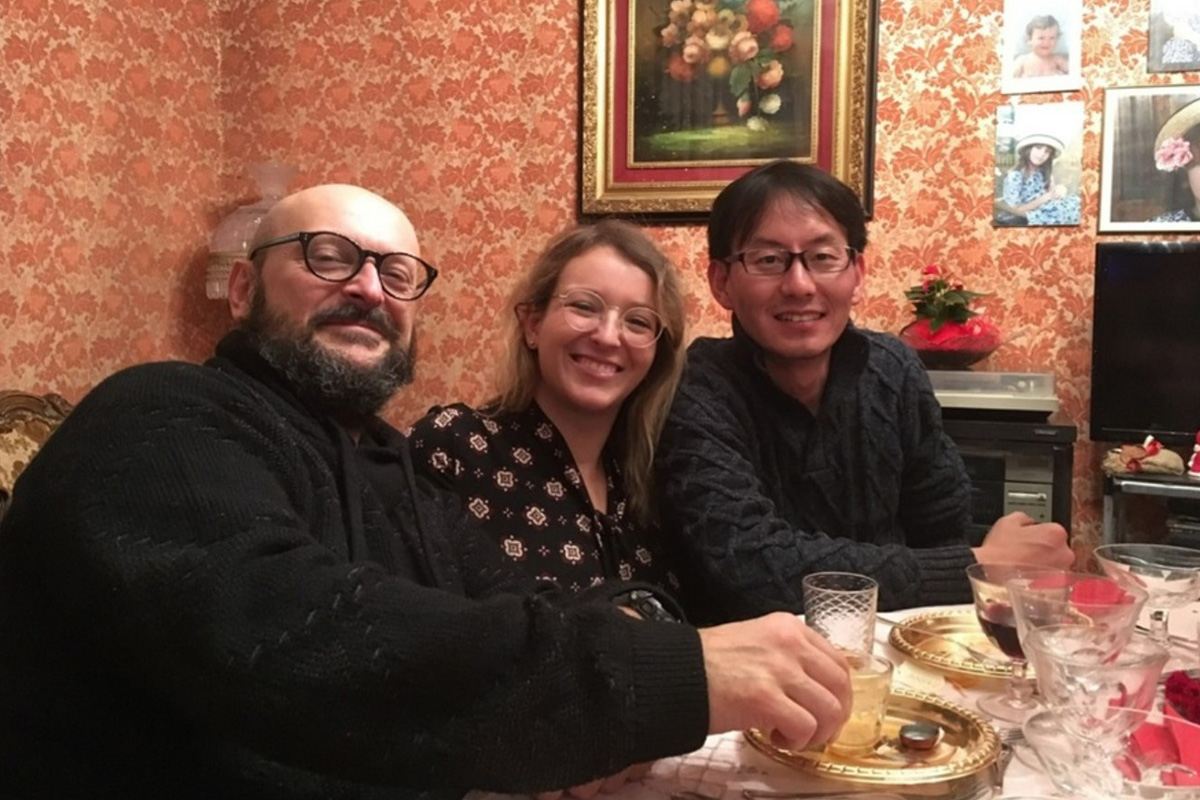

20代後半から30代の初め頃にかけて、イタリア北東部の「水の都」と呼ばれるベネチアに留学していた大内さんは、特別支援学校の教員になる直前の2012年12月~2013年2月にこの街を再訪した。

街中を運河が流れ、400以上の橋が架かるベネチアは、車の乗り入れが禁止されている。しかし、障害のある子どもたちも、このバリアフリーという言葉とは程遠い街を歩いて地域の学校に通い、街中の人々から「チャオ」という挨拶の言葉をかけてもらう。誰もが互いに「あなたのことを知っているよ」という状況を、そこかしこで見ることができた。

大内さんは、そうした光景を思い出し、羨ましさと妬ましさを感じた。と同時に、一つの使命感が湧いてきた。

「自分がイタリアのフルインクルーシブ教育について学び、その教育のあり方とそれによってどのような社会がつくられているのかを、日本に伝えなければいけない」

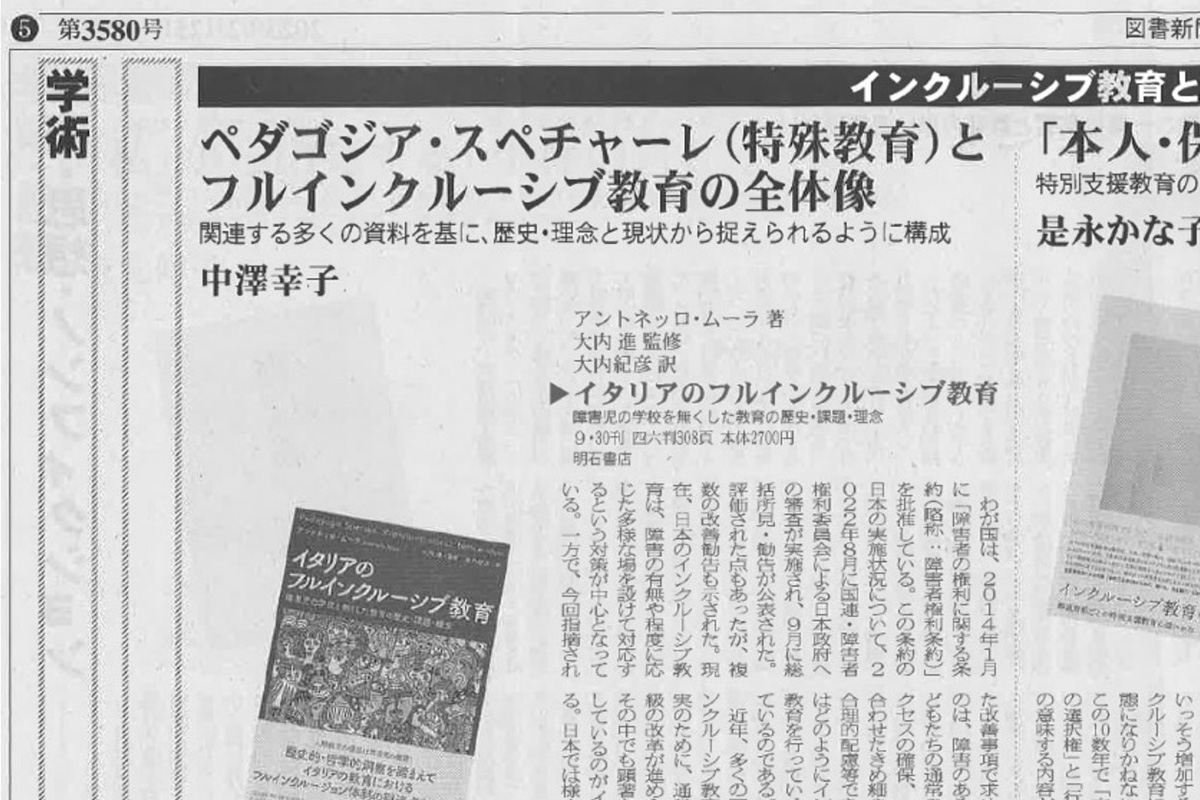

高等部の教え子たちを社会に送り出してからおよそ4年半後の2022年秋。大内さんは、2012年にイタリアで出版された『ペダゴジア・スペチャーレ』を底本とする翻訳本を、クラウドファンディングを活用して出版する。この訳書は教員仲間やインクルーシブ教育を研究する研究者、また障害のある子どもを持つ親などの間で話題となった。

3月まで大内さんの同僚で、かつて神奈川県内の特別支援学校で校長を務めた経験がある石上信彦さん(62)も、この本に感銘を受けた一人だ。

「イタリアがかなり前からこうした取り組みをしていたというのは全然知らなかった。衝撃だった。私自身としては知るのが遅かったし、知っていてもできたかどうかは分からないけれども、世界の中でここまでやっている国があるなら、日本でできないわけはないと思う」

退職後、再任用で一教員として特別支援学校に勤務し、現在も率先して子どもたちと走り回っている石上さん。特別支援学校の教育に否定的ではないが、インクルーシブ教育は進めるべきだと考えている。それには通常の学校での教育のあり方を変えていくことが必要だと話す。

「通常の学校があらかじめ定められた教育内容に子どもたちを合わせようとするのに対し、特別支援学校は子どもに合わせて教育内容を組みます。『一人ひとりに何かを身に付けさせるにはどうしたらいいか』といった専門性に日本の特別支援学校は長けている。しかし『子ども同士の関係をつくろう』と考えたとき、周りに子どもたちがいないのが特別支援学校の弱点です。だから、分離が必ずしも必要なわけではないと思う。一人ひとりの子どもに合わせる特別支援学校の良さを通常の学校に取り入れれば、もっといい教育ができるはずです」

本の出版後、大内さんは多くの勉強会に招かれ、イタリアの現状について詳しく解説した。そんな中、本や論文だけでは見えてこない、イタリアのフルインクルーシブ教育の現状について、さらに深く学ぶことを決意。1年間休職し、今年4月にイタリアに旅立った。

カナダに向かった元特別支援学校教員

そんな大内さんよりひと足先に、海外のインクルーシブ教育の現場に飛び込んだ特別支援学校の教員経験者がいる。大内さんの知人でもあり、現在、横浜市内の小学校で教員として働く沼田菜緒さん(仮名、34)だ。

横浜市立の特別支援学校に6年間勤務した経験を持つ沼田さんは、2020年末からおよそ2年近くにわたって、やはりインクルーシブ教育の先進地として知られるカナダ西部のブリティッシュコロンビア(BC)州に滞在した。特別支援学校に勤務しているときからインクルーシブ教育の理念の素晴らしさは感じていたが、具体的にどのように実践されているのかを自分の目で見たいと思ったのだ。

現地で半年間、「教育アシスタント(EA)」の養成コースを受けた後、実際に公立学校で働いた。養成コースでは「EAが子どもにピッタリとくっついたら、子どもたち同士で関わる邪魔をしてしまう。一歩引いて、見守ろう。あなたは、特定の子どもではなく、その子どもがいる集団をサポートしてね」と教えられ、感心した。特別支援学校では子どもが主人公という意識ではいるものの、どうしても「大人対子ども」の関係が多くなってしまいがちで、子ども同士が自然にコミュニケーションを取り合える距離感を保つことは難しかったからだ。実際に現地で訪れた学校では、障害のある子どもたちが通常学級に在籍し、障害の有無に関係なく友達として関わり合う日常を目の当たりにした。

スタッフの人数、クラスの規模、教室のレイアウト、カリキュラムなど、日本とカナダの違いを挙げればキリがなかった。教育のあり方について、根本的な発想の転換が必要な部分も多いと感じた。それでも「制度の変更は欠かせないけれど現場から始められることもある、と感じることができたのが大きな収穫だった」と話す。カナダの教師たちが「インクルーシブ教育の実現にはさまざまな現実的な課題があり、すごく難しい。しかし、取り組むべきことだ」と考えていたことにも励まされたという。

沼田さんは今年の春休み期間中、日本の人々がカナダのインクルーシブ教育について学ぶツアーの講師役を務めるために再び現地を訪れた。「これからも日本とカナダ、二つの教育現場を行き来しながら、お互いをつなぎ合わせるような取り組みをしたい」。そう考えている。

日本の「道しるべ」に

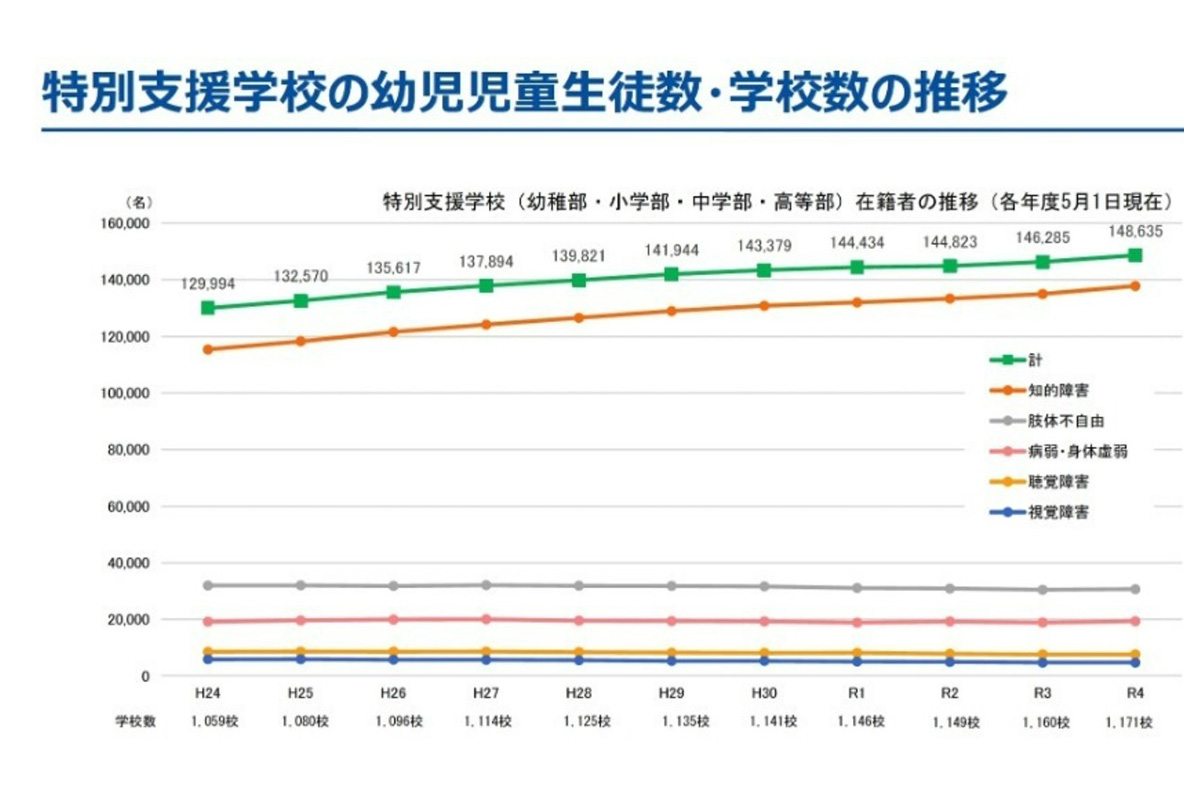

文部科学省の学校基本調査によると、2022年度の特別支援学校の幼児児童生徒数は14万8635人。少子化が進んでいるにもかかわらず、2010年度の12万1815人から10年余りでおよそ1.2倍になった計算だ。こうした状況に対し、国連の障害者権利委員会は2022年9月に「分離教育は分断した社会を生む。インクルーシブ教育はともに生きる社会を作る礎」として、政府に対し「障害児を分離した特別支援教育をやめる」よう強い勧告を出したが、政府はこれを聞き入れる姿勢を示していない。世界の流れに反して分離教育が進んでいるのは間違いないといえるだろう。

ただ、障害のある子どもたちに対する教育は、世界史的な視点から見てみると、多くの国々で、障害者(障害児)の排除(あるいは隔離)→分離教育→統合教育→インクルーシブ教育という経緯をたどってきた。現状、分離教育が一般的な日本はもちろんだが、イタリアやカナダであっても例外ではない。だからこそ、大内さんや沼田さんが伝える両国のインクルーシブ教育の現状を知ることには大きな意味がある。日本社会が目指すべき「道しるべ」になるはずだ。

「子どもをめぐる課題(#こどもをまもる)」は、Yahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。 子どもの安全や、子どもを育てる環境の諸問題のために、私たちができることは何か。対策や解説などの情報を発信しています。

元記事は こちら