娘の進路を狭めるのは親の偏見!? 「女の子は数学が苦手」は本当か #性のギモン

世界的に先進国では理系分野に女性が少ないが、日本は先進38カ国からなるOECDの中でも最低の女性比率だ。理系分野に女性が少ないのは能力的な理由からではなく、女子学生を取り巻く社会風土によるものと考えるのは、女子学生の理系進学を研究領域のひとつとする横山広美さん。特に、"親のジェンダーバイアス"が進路選択に大きく影響するという。横山さんに親のバイアスによる影響と子どもの理系進学への意欲を妨げない接し方について解説していただき、2024年4月に開設したお茶の水女子大共創工学部と、女子大初の工学部を設置した奈良女子大工学部の学部長にも女子学生の学習環境について聞いた。

日本のSTEM(科学・技術・工学・数学)分野の女性の少なさと、女子学生の学力とのギャップ

理系とひとくくりに言っても、看護や薬学、数物・工学など幅広いが、日本はSTEM分野で特に女性が少ない。

経済協力開発機構(OECD)がSTEM分野の卒業・修了生に占める女性割合を調べたところ、2021年時点で日本は平均を大きく下回り、「自然科学・数学・統計学」の分野で27%、「工学・製造・建築」分野で16%と、いずれも加盟38カ国の最下位だ。2015年時点の調査でも日本の女性割合が最低で、数値もほとんど変化していない。

理系女性率の低さは女性の能力によるものではない。

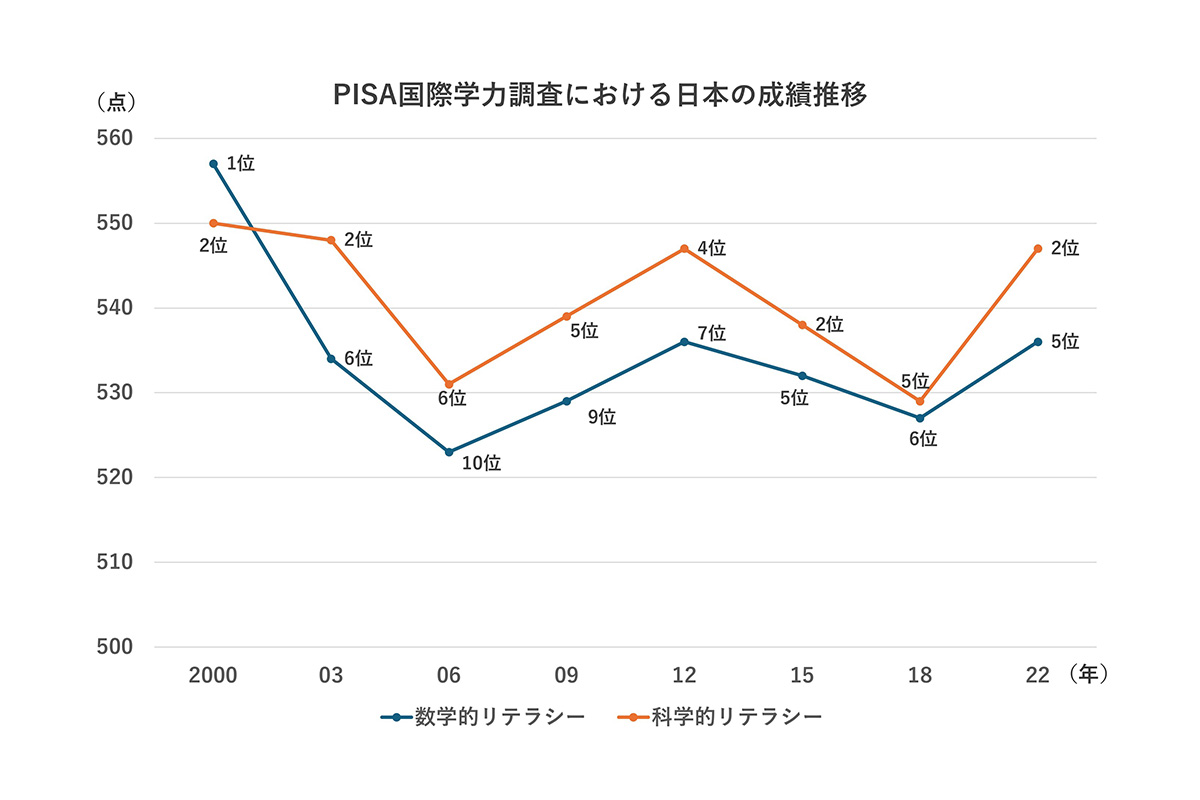

実際、日本の高校生の理系学力は男女ともに世界トップレベルだ。15歳を対象とした国際学力調査PISA(2022年)では、「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」ともに日本は5位以内。

男女差を見ても、男子が女子より数学的リテラシーの分野で9点、科学的リテラシーにおいては2点、平均点は高いが、最高600点の調査ではその差は小さい。それにもかかわらず理系進学率には大きな開きがあり、日本と比較して女子学生の平均点が低い国のほうが、日本よりも女性の理系進学率が高いという結果もある。

「優秀さは男性のものという社会風土」が理系進学への障壁に

日本は男女ともに理系能力が高いにもかかわらず、STEM分野における女性進出で大きな後れをとっているのはなぜか。

東京大学直属の国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)に所属し、科学技術社会論に基づいた現代科学論を研究する横山広美さんは、背景に日本の社会風土を挙げる。

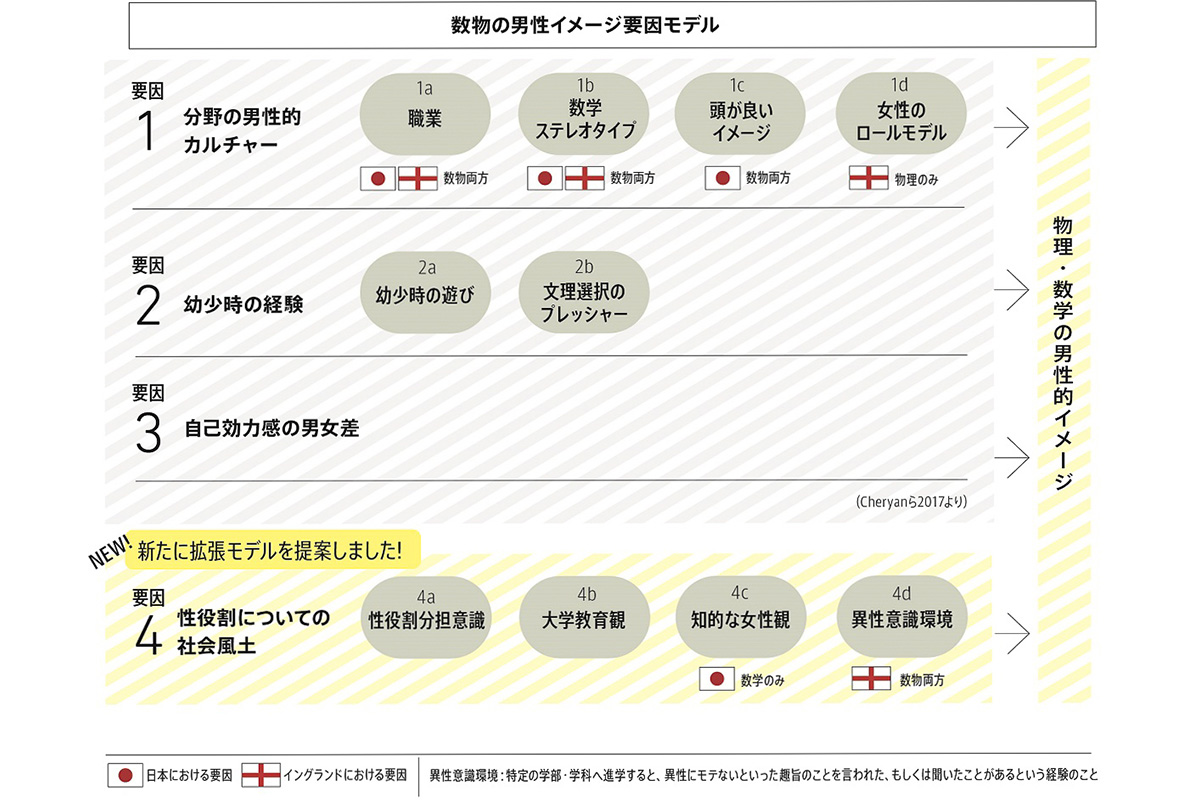

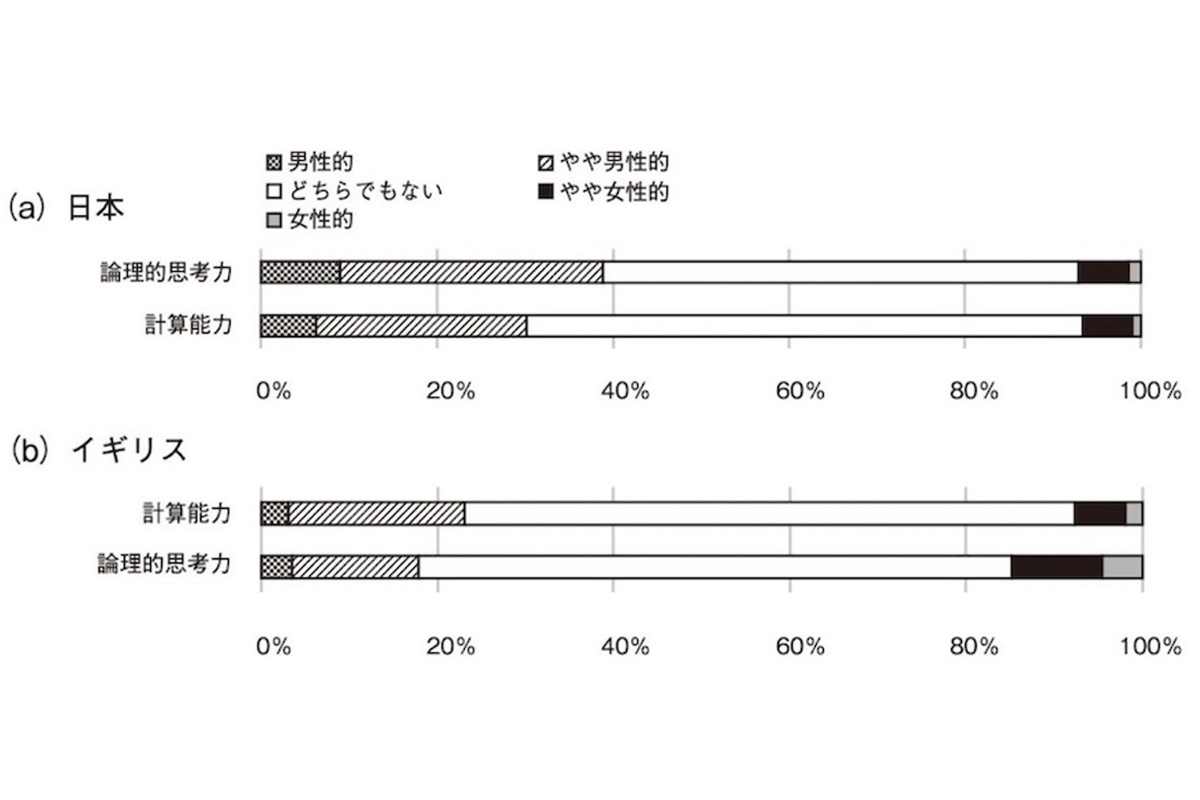

「私たちの研究チームは、イギリスとの比較研究を経て、『分野の男性的カルチャー』の影響が強く、そして今まであまり注目されていなかった男性・女性はこうあるべきという『性役割についての社会風土』が、理工系の基礎となる数学や物理学の男性イメージ要因になっているのではないか、という考えに行き着いています」

横山さんらの研究では、「性役割についての社会風土」が数学・物理学の男性的イメージに関わっているとわかっており、これまで知られていた3つの要因(分野の男性的カルチャー、幼少時の経験、自己効力感の男女差)に加えられた。

日本では、女性が知的ではないほうがいいと思う人ほど数学の男性的イメージが強く、イギリスでは特定の分野に進学すると異性からモテないと聞いたことがある人ほど数学と物理学の男性的イメージが強い、という結果が出たそうだ。

さらに、このモデルでは「分野の男性的カルチャー」が物理と数学の男性的イメージに強いインパクトを持つことが確認されている。中でも職業のイメージや、女子は男子より数学が苦手という「数学ステレオタイプ」が最も強い影響力を持っているという。

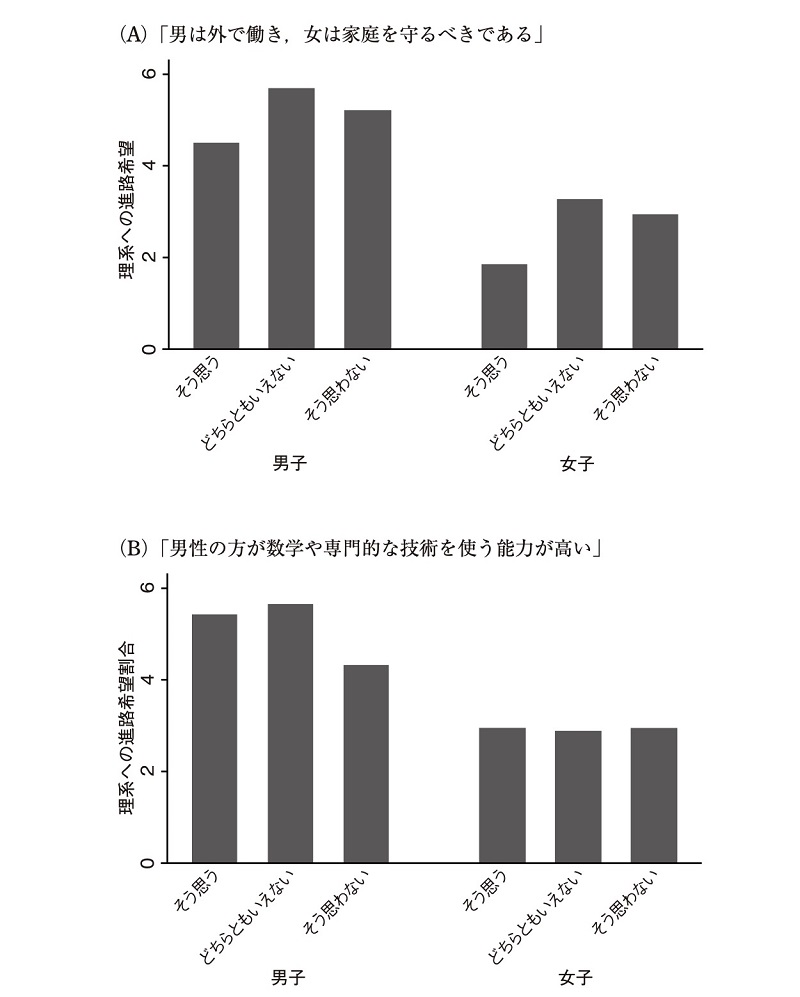

また、「高校生と母親調査,2012(2012年高校生と母親調査研究会)」のデータを用いた調査では、「『男は外で働き、女は家庭を守るべきである』についてどう思うか?」という質問に対し、男子学生のほうが女子学生の2倍以上も「そう思う」と支持している結果が出ている。

横山さんらはこの調査結果をもとに、高校生が理系に進学するか否かを解析。すると、「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」という考えに「どちらともいえない」「そう思わない」と回答した生徒のほうが、支持する生徒に比べて理系進学を希望することがわかった。

優秀さは男性のものという社会風土の背景には何があるのだろうか。

横山さんは、高度経済成長期に確立された「父はサラリーマンで母は専業主婦」という家庭モデルからの脱却がされていないことがあると考える。共働き家庭が増えているとはいえ、夫の家事関連時間は妻の4分の1(総務省「令和3年社会生活基本調査」)であり、平等化が進んでいないことはたびたび指摘されている。

「専業主婦の扶養控除など、社会の制度を見てもいまだ女性が家にいることを前提としたモデルのまま。共働きでさえ、家を守るのは女性という性別役割分業が定着し続けていることで、女性が男性と同じように機会を得ていく改革が遅れてしまったと見ています。諸外国がここ30年ほどで共働きで家事・育児を負担し合うことを学んでいくなか、日本は波に乗り切れなかった側面があるのではないでしょうか」

親のジェンダーバイアスが娘の理系進学を妨げる

横山さんは、「女性は家を守るという役割があるから優秀でなくていい、むしろとがった優秀さは男性を脅かすものとして嫌われるという遅れたジェンダー観が社会に残り続けていることで、社会人である親自身がジェンダーバイアスを内面化していないか」と指摘する。

研究では、日本社会は、「論理的思考力や計算能力は男性のほうが高い」と思っている傾向が強いことがわかっている。

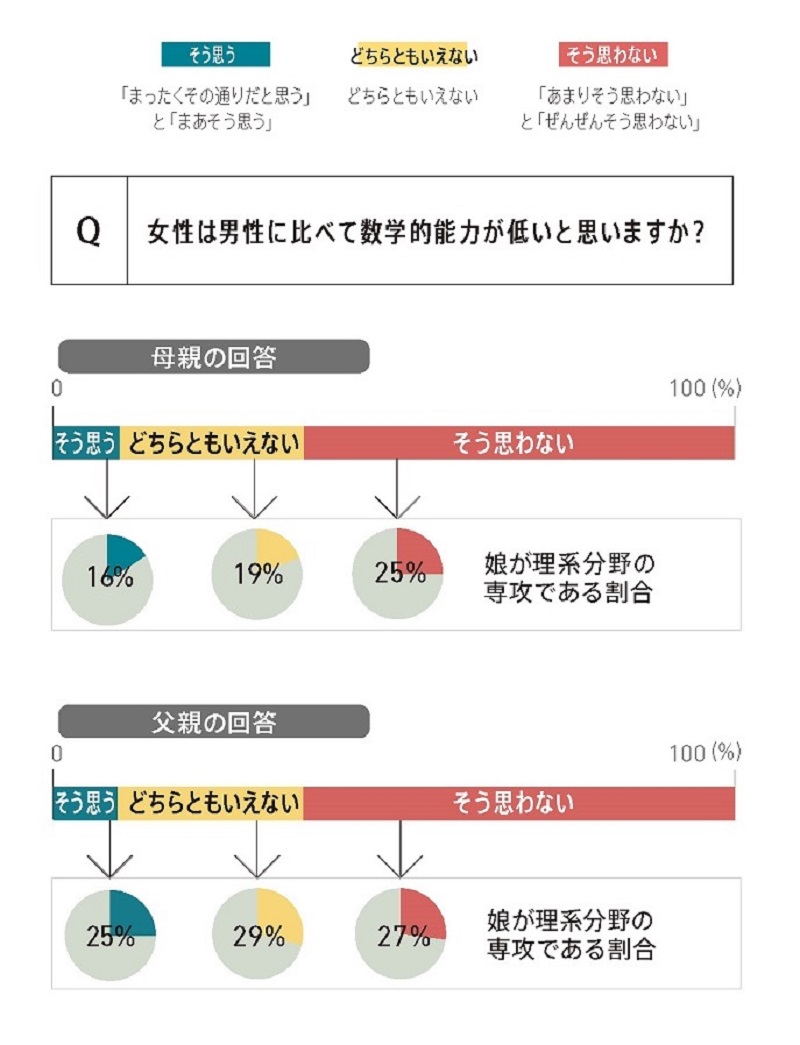

「悪気なく、『女子は男子より数学が苦手』というジェンダーバイアスを持っている親は少なくないのです。そういったバイアスを私たちは『数学ステレオタイプ』と呼んでいますが、親の数学ステレオタイプによっても理系への進学が左右されることがわかっています」

「女性は男性に比べて数学的能力が低い」と思っている親は少ないものの、そう思う母親の娘ほど理系進学率は低く、そう思わないと回答した母親の娘ほど理系分野を専攻している傾向が強いという結果が出ている。

また、理系分野に限らず、親のジェンダー平等意識は大学進学全般にも影響するという研究結果もある。

「ジェンダー平等意識を測るセスラ−エスという指標を使って、親のジェンダー平等意識と娘の大学進学の関係性を調べたのですが、平等意識の低い親ほど進学全般を支援しない傾向にあることがわかりました。平等意識の高い親ほど、文系理系を問わず比較的、大学進学を応援する傾向が強いという結果が出ています」

親のジェンダー観が子どもの学習意欲や進学意欲に影響を及ぼすことから、「『男の子だから』『女の子だから』といった性別役割分担意識を子どもたちに引き継がせないことが大切」と横山さん。

「そして、女子生徒には『数学や物理はやればできるから怖がらずに勉強を続けてね』という支援する声かけが重要です。工学部受験の多くは数学と物理が基礎になりますが、女子生徒の多くは中学で数学や物理などを嫌いになる傾向があることもわかっています。この時期をどう乗り越えるかが、高校での文理選択にも大きな影響を与えます」

女性が生涯働くことが当たり前となった時代の、進路の考え方

STEM分野で女性が少ないことから、娘が数学・物理・工学への進学を考えるなかで、「親が、『就職先あるの?』と先回りして心配の言葉をかけるケースも少なくない」と横山さんはいう。

そうなると、あとは想像に難くない。親を心配させてはいけないと、娘は理系の中でも薬学や看護など女性が多い分野を選ぶようになる。

「女性が働き続けることが当たり前となった時代、誰かの顔色をうかがうのではなく、自分の好きな仕事を選んで、生涯それをできることが幸せなことじゃないかと思います。カブリ数物連携宇宙特任研究機構に設置されているデータ駆動型探究センターのリーダーであるジア・リウ准教授は、ビジネスの学科を出たあとに物理の道へ進み、今では世界的な天文学者。私も理系の学部を出て今は文系の学者です。人生はいろんな寄り道をするのもあり。そして最初から好きなことを見つけて理系に進学できるのならば、それは素晴らしいこと。親は自分の安心のために進路を押しつけるのではなく、子どもを見守り続けるというスタンスが大切ではないかと思います」

理系女性を取り巻く環境を変えていくには、「親の意識を変えていくと同時に社会全体のジェンダー観のアップデートが不可欠」と横山さんは続ける。

「親というのは社会の一員なので、やはり企業や大学が変わらなければ親のジェンダー観が変わることはあり得ません。大学においては女性理事が歴代でひとりもいない大学は少なくないですが、女性がいないなかで『STEM分野で女性を増やす』という議論がなされても、女性が学びやすい環境が実現できるとは考えにくい」

近年、理工系の大学では男女比率を是正するため「女子枠」を設置する動きも盛んだが、マイノリティーに下駄を履かせるようなアプローチになっていることにも、疑問を投げかける。

「文科省からの通達により、各大学が女子生徒が希望しやすいように、真剣に取り組み始めていることは、素晴らしいと思います。一方で、共学の大学においての"女子枠・女性枠"は男性差別という批判を呼ぶし、何より女性の理系的な能力を信じておらず、女性に対しても差別的であると思います」

横山さんは、こうしたアプローチが「女性に理系的な能力がないという誤った差別」を助長し、本人たちにも"女子枠で入った"というスティグマを植えつけ、能力発揮の障害になるのではないかと懸念する。

「代替案がない中での苦しいアクションではありますが、ジェンダー平等が低い日本ならではの対策ではないかと心配です。社会全体のジェンダー平等を上げて、個々人の人権が尊重される社会をつくること、そして何より、女子生徒に理工系に興味をもってもらうためには中学生のときからの対策が必要ではないでしょうか」

親も娘も知っておきたい、女子大工学部の現在地

2024年4月にはお茶の水女子大が、国内では奈良女子大に続く「女子大の工学部」を開設した。共創工学部という名前でスタートした"新しい工学部"に、女子学生や親から寄せられる期待は何か。

オープンキャンパスに来た学生からは、「工学って土木や機械などの力仕事だけを指すのではなく、もっと広い捉え方ができる分野なんですね」といった声が寄せられていたと学部長の大瀧雅寛さんは明かす。

「親世代が、『工学の分野は男性ばかりの環境で、きつい、汚い、危険』という3Kのイメージを持ったままなので、そういったイメージを引き継いでいる子どもも少なくないでしょう。しかしこれだけビッグデータやAIの活用が重要視される社会では、一人ひとりが様々な社会の要請を捉えて物事をデザインしていく力が必要です。私たちは工学の定義をそこまで広げ、社会の要請を捉える力とデータサイエンスを扱う力の両方を養えるカリキュラムを設計しました。『共学の工学部に行くとマイノリティーになるから女子大に』という理由ではなく、新しい工学に魅力を感じて来てもらいたいという思いで開設された学部なんです」

最先端の技術開発を目指し、それを社会に適応させるシーズ(種)型の工学ではなく、まず社会のニーズをくみ取り、素材やデータから何が生み出せるかを考えるニーズ型の工学をコンセプトに掲げており、文理をまたいだ学習内容になっている。学部には人間環境工学科と文化情報工学科のふたつの学科があり、後者は文系の教授が半分を占め、文系科目で受験した生徒が約半数だという。

文化情報工学科で数学を個別学力検査科目(本学で行う入試)の必須としていないのは、工学を含めた理系分野への間口を広げるためだ。

「子どもたちの理系分野への関心を高める鍵は、やはり数学の捉え方だと思っています。高校や大学のカリキュラムでは、男女を問わず数学が得意か苦手かで文理が分かれてしまうけれど、数学が苦手でも建築などデザイン力が必要な理系就職はできるので、数学が進路選択の障壁になっている現状は非常にナンセンスだと感じます。そういう意味では、数学が苦手だけど工学には関心がある、という子どもたちの受け皿になれる学部だと思います」

求められる企業や大学のトップからの改革

2022年4月に工学部を開設した奈良女子大は今春で3年目を迎え、就活を意識する学生も少なくない。

学部長の藤田盟児さんに、国内の女子大史上初の工学部を設置した背景を振り返ってもらいつつ、「学生たちの大学卒業後の進路選択」について思いを聞いた。

「奈良女子大が工学部を設置した最大の理由は、男女共学の環境で女子学生がマイノリティーであることで受ける負の影響を小さくするためです。マイノリティーな存在であることが、当人の能力の伸び方や人生設計に影響を与えます。たとえば、共学の工学部の女子学生の約3割が、大学時代に男性優位の環境で苦労した経験から工学系の就職先を選ばないといったことがあります。マイノリティーであることから自らの夢を失ったり興味関心の幅を狭めたりしてしまわないために、強い自己を確立することが大切という考えを持っています」

奈良女子大では、女性のエンジニアがマンツーマンでコーチングをしてくれるなど、社会で活躍する理系女性から進学や就職に関するアドバイスをもらいながら自己プロデュースをしていくプログラムが設置されている。

奈良女子大に赴任したとき、「女子大の学生の大学院進学率の低さに驚いた」という藤田さん。実際、国立大の理工系学部の大学院進学率は全体が6割の中で、女子に関しては2割に届かない。学部開設から3年目を迎えた今、工学という分野を突き詰め、リーダーを担う人材がひとりでも増えてほしいという願いを抱く。

「『女の子は大学院まで行って学ばなくていい』という価値観を持っている親が多いことから、女子学生の多くは親に気を使って院へ進学したいと言わないんです。今はどの企業も女性エンジニアを採用したがっているので就職を促す圧力も強いですが、女性社員ではなく女性の役員を増やさないといけないと理解している企業は修士号や博士号を取得するまでしっかりと待ってくれます。学部としては、親や社会の圧力に負けず、社会でリーダーとして活躍できる人材育成に今後も注力しなければいけないという思いです」

-

取材・文 小山内彩希

X(旧Twitter):@mk__1008

取材・ 編集 くいしん

X(旧Twitter):@Quishin

Facebook:takuya.ohkawa.9

Web:https://quishin.com/

撮影 長野竜成

Web:https://ryuseinaganonanami.myportfolio.com/

X(旧Twitter):@ryuseicamera