日本にも8つある「消滅危機言語」とは? 失われゆく中、学び始める人々も #つなぐ伝統

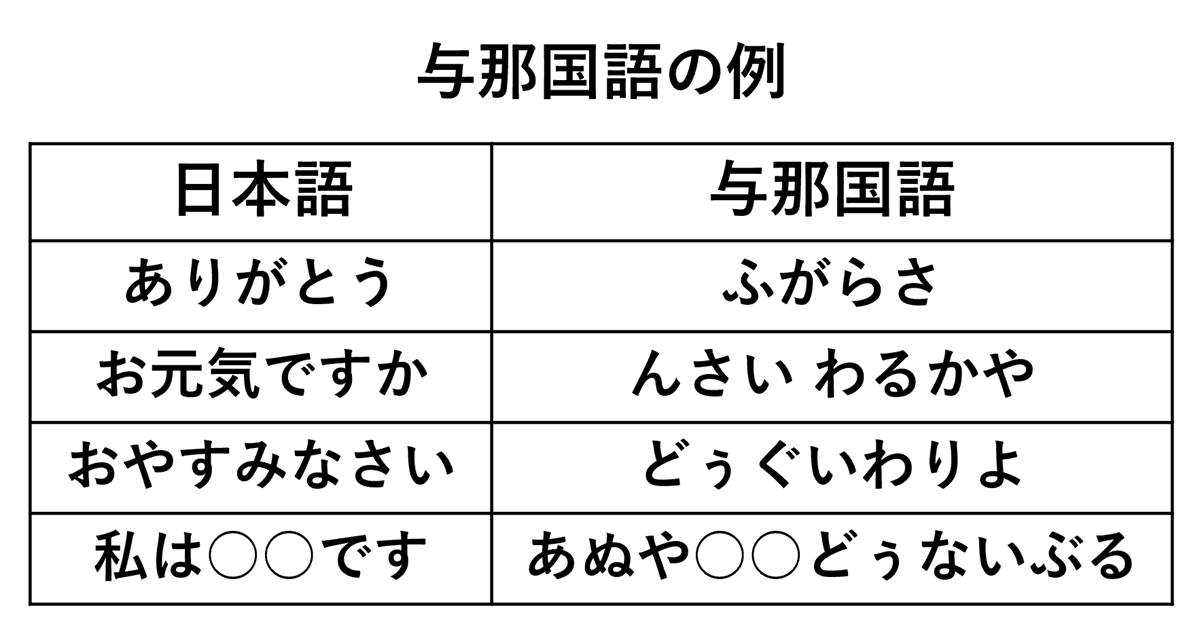

ユネスコが2009年に発表した「世界の消滅危機言語地図(Atlas of the World's Languages in Danger」によると、世界で話されている言語・方言のうち約40%が消滅の危機にあるという。日本でもアイヌ語、八丈語、奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語の8言語が「消滅危機言語」とされている。

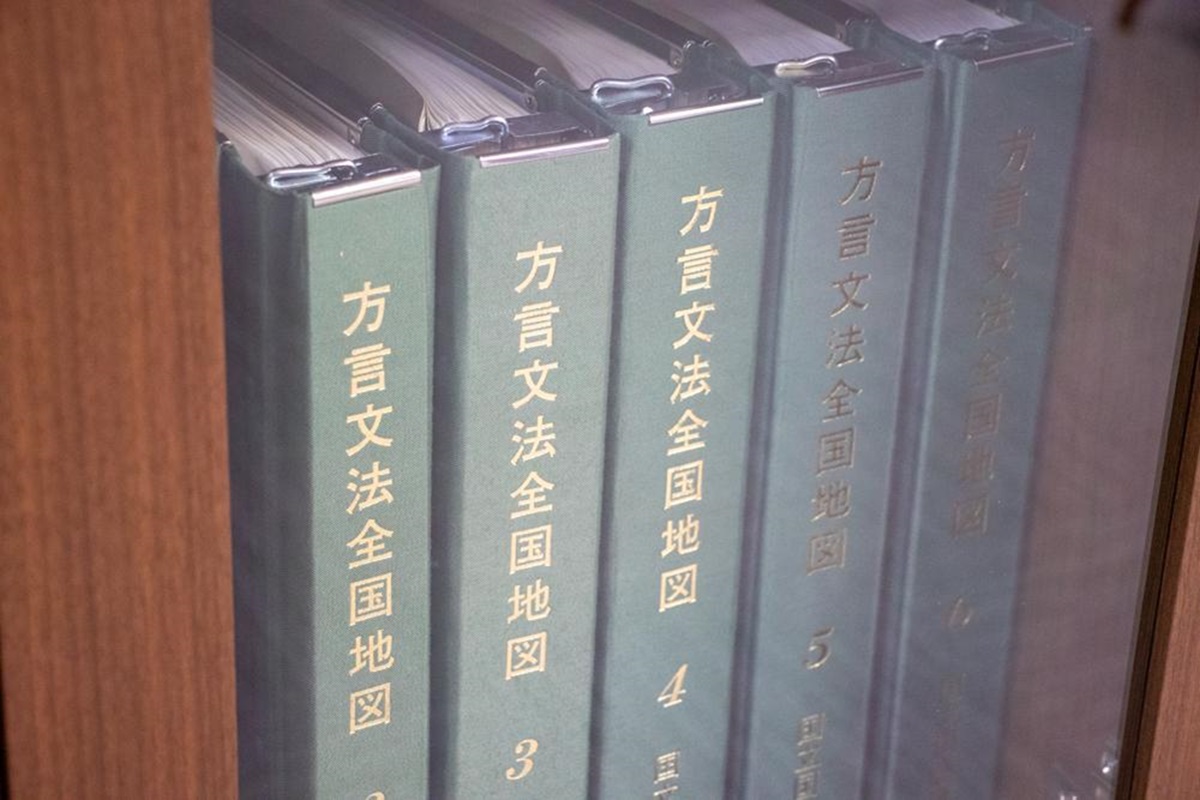

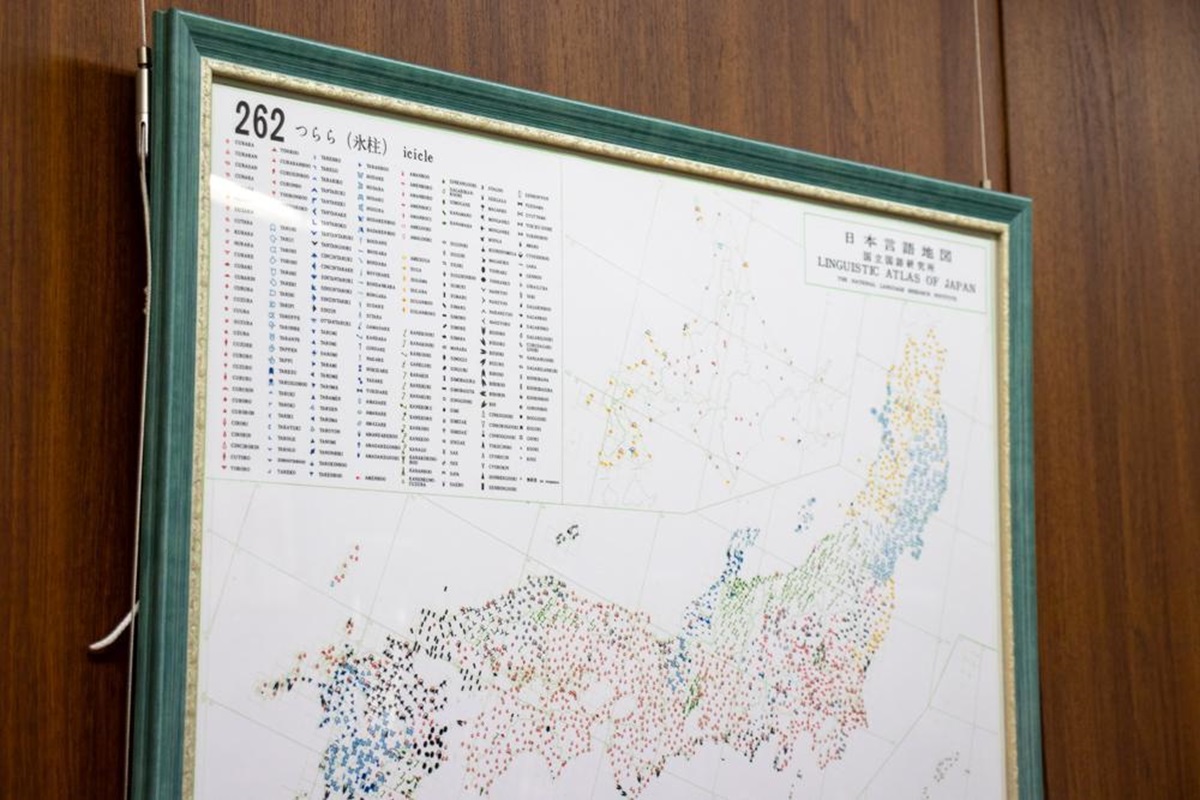

一方で日本語は、話者数が約1.26億人と、世界で11番目に多く話されている言語(2023年現在)だが、方言学者の木部暢子さんは「これから国内の消滅危機言語だけでなく、日本の方言も消えていく可能性がある。それだけでなく、日本語さえもその地位が脅かされる可能性がある」と言う。

日本語さえもその地位が脅かされるとはどういうことか? 木部さんと、消滅危機言語のひとつである与那国語を用いて、映画制作やラップを行う映画監督の東盛あいかさんに話を聞いた。(取材・文:吉野舞/編集:友光だんご、Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

40年前まで、方言は「汚い言葉」

木部さんが方言の聞き取り調査を行うため、南九州や奄美群島を訪れたのは1980年代。当時、方言は一種の非正式言語として、まだ蔑まれることが多かったという。

「鹿児島のとある離島で暮らすおばあさんが、お孫さんと方言で会話していると『おばあちゃんの言葉は汚いから喋っちゃダメ!』と娘さんが言う場面を目にしました。今でこそ多くの人は方言に肯定的な考えを持っていますが、1980年代までは方言=汚い言葉という立ち位置だったんです」

明治以前の日本では地域ごとに様々な方言が使われていたが、明治維新後、政府は東京地方の言葉をもとにした「標準語」を学校教育などに取り入れ、普及が進められていった。

「藩主が地方を治める地方分権体制から、天皇を中心とした中央集権国家へと国が近代化を進める過程において、『日本』という国を国民に意識させるため言語の統一は必要不可欠でした。

また、例えば全国から集まった兵隊たちに、戦場で上官の命令が正確に伝わらなければ大変なことになりますよね。そうした意味でも、標準語の普及は近代化を図る当時の日本において急務だったのです」

その後、標準語は学校教育を通して地方に普及していき、標準語のほうが地位が上、方言は下という「言語のヒエラルキー(階級)」ができたと木部さんは言う。

一方で、現代の日本ではほとんどの人が標準語を話せるようになったため、もはや標準語が上という意識は薄まりつつある。しかし、言語の上下関係は標準語と方言に限った話ではない。

英語を学ぶ人が増えつづける中、少数言語にも当たる光

木部さんは、今後ますますビジネスの場などで、日本語より英語が使われるようになっていくだろうと言う。

「現代の社会情勢においては、英語を使ってグローバルに働いたほうが稼げます。そのため、高い収入を得るために英語を習得するのは今の資本主義システムでは仕方のないことなんです。その結果、英語に比べて日本語の地位が低くなってしまう危険性があるのではないかと思います」

近年、大企業の社内公用語が英語になったり、学校教育でも早期からの英語教育を推進する動きがあったりと、ますます英語の重要性は上がってきている。アメリカではネイティブアメリカンの人たちが経済的あるいは社会的な理由から英語を使い、ネイティブの言葉を使わなくなった。その結果、多くの先住民の言語が失われてしまった。

「言語」は意思疎通の手段であると同時に、思考や生活の基盤でもあり、言語がなくなると、語り継がれてきた幾重もの「歴史」も失われるため、言語の継承は文化を守ることでもある。

そんな中、1990年代以降にインターネットが普及。より価値観の多様化が進み、ニッチなものにも光が当たるようになったことで、言語界では新たな動きがみられるように。

木部さんは「ネットが普及し、少数言語の人たちも、ネットやSNSを通じて世界中の同じ言語話者とつながることができるようになりました。また、少数言語に関するYouTubeチャンネルやSNSアカウントなどが登場したことで、少数派の言語や文化にも光が当たるようになりました。このような現在の状況は研究者にとって予想外でした」と驚いた表情で話す。

「一方、多様化が進むことで、若者が自由に言葉を選べる時代になりました。それによって、方言に回帰する若者も生まれたのではないでしょうか。例えば、最近では音楽や漫画などのポップカルチャーを通して、自分の方言にアイデンティティーやかっこよさを見いだす若者が見られますし、『ニュースピーカー』と呼ばれる新たな世代も誕生しています」

19歳で与那国語を学び始めた理由

ニュースピーカーとは、母語ではない消滅危機言語をゼロから学び、その言語を使うようになった人の呼称。単なる第二言語としてではなく、言語の持つ特定の文化やアイデンティティーにも関心を持ち、積極的にその言語を使っていることが多いのが特徴だ。

そもそも、ニュースピーカーの方たちはどのような理由でその言語に興味を持ち、話すようになったのか? 与那国語のニュースピーカーのひとり、映画監督の東盛あいかさんに話を聞いた。

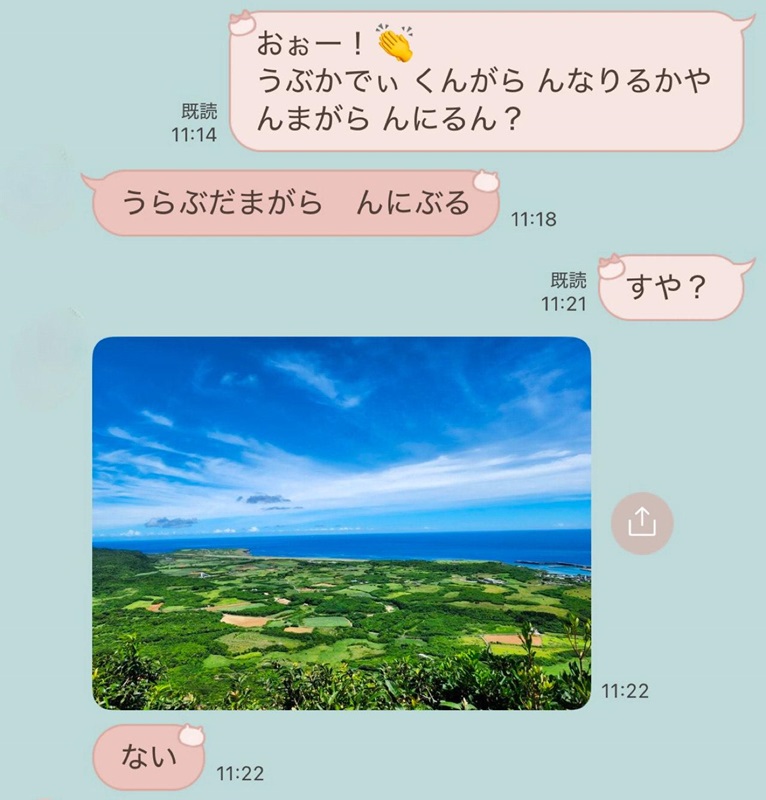

東盛さんは沖縄県の与那国島出身だが、19歳までは与那国語を一切話せなかったそう。

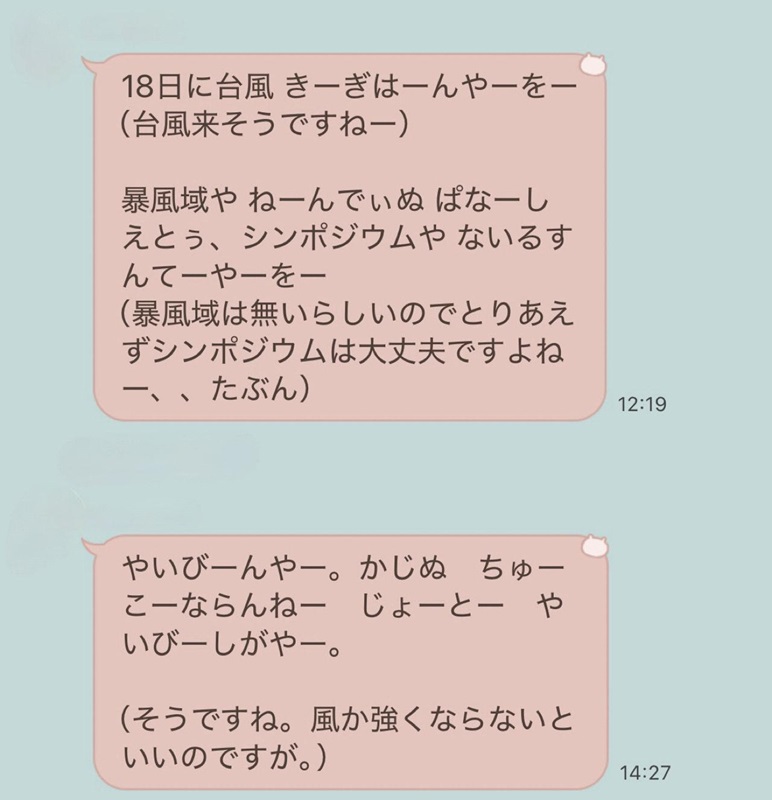

「祖父は与那国語の最後のネイティブ世代、母は与那国語を聞き取れるけれど話せなかったので、家族の会話では与那国語と日本語が入り交じっていました。私はいくつかの単語は理解できていたんですけど、当時は与那国語を習得しようという気持ちはあまりなくて。

そんな中、10代の頃に島を出て、芸大で自分自身の表現を探すうちに、自然と与那国語を学ぼうという意識が生まれてきました。何より、大好きな祖父と与那国語で話したかったんです」

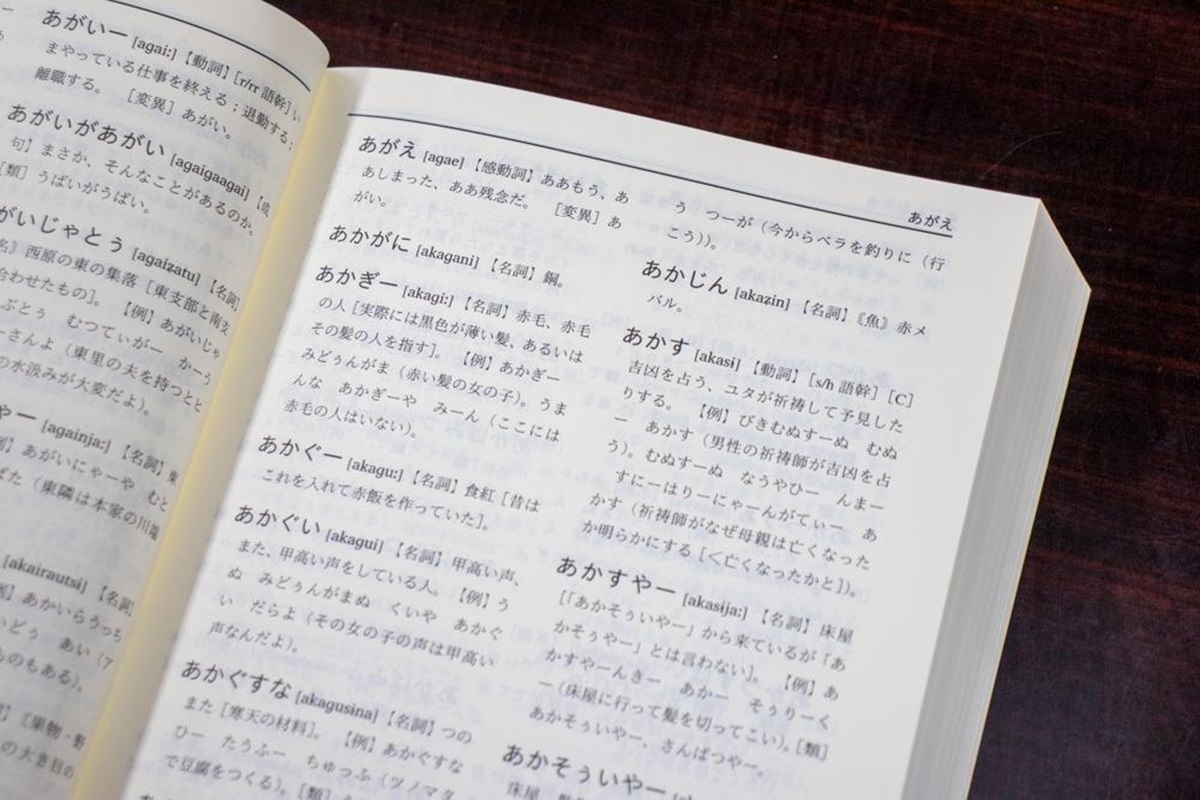

東盛さんは与那国語を習得していくなかで、いくつかの壁にもぶつかったと言う。まずひとつは「発音」。与那国語は特徴として濁音が多いため、慣れるまで難しかったそう。他にも、日本語にはない与那国語独特のリズムや抑揚があるため「イントネーション」にも苦労したと語る。

そこで言語を学ぶための方法として、与那国語で話す動画をYouTubeで公開したところ、97万回再生(※2025年6月時点)と反響を呼び、島にルーツを持つ人以外も与那国語を知るきっかけになった。

「与那国語は音だけ聞くと外国語みたいなんですけど、日本語とのつながりがある単語もあります。例えば、与那国語では『全部』を『むる』と言いますが、この語源は日本語の『諸(モロ)』からきています。そんなふうに日本語との関係性に気づいた時は勉強も楽しいですね」

与那国語のニュースピーカーとしての活動

2023年、与那国島で開催された文化庁が主催する「危機的な状況にある言語・方言サミット」に参加することになった東盛さん。そこでは大きな出会いがあったと振り返る。

「方言サミットで初めて、与那国語以外のニュースピーカーの人たちと互いの境遇や言語を共有する機会があったんです。他のニュースピーカーが楽しそうにそれぞれの言語を話す様子をみて、『私も自分のアイデンティティーに誇りを持っていいんだ』と思えるようになりました」

ニュースピーカーとの交流を経て、東盛さんには今後実現したいことがあるという。

「文化を残していくには、憧れが必要だと思います。今は昔と違って、それぞれの土地の言葉に誇りを持って発信していける時代になったので、私はこれからも自信を持って、映像作品などを通じて与那国語を次の世代につないでいきたいです」

消滅危機言語は外国語学習と同じで、間違えてもいい

一方で「方言を守ろう」と大きな声で言わなくても、言葉が未来へ受け継がれていく道は、いろんなところに転がっている。そのひとつが、東京都の八丈島で八丈方言を継承するためにつくられた「方言かるた」の取り組みだ。

「近年『八丈語』が残る八丈島では、主に八丈町の教育委員会が中心となり、5つの集落ごとに異なる『方言かるた』をつくったり、地元の小学校などで方言の授業を積極的に行ったりしています。

これまで方言は家庭内で受け継がれてきましたが、今の親世代では方言を話せる人が減っているので、学校教育の一環として方言を継承しようというケースが多くなっています。しかし、それにも限界はあるので、地域コミュニティーが率先して、方言を学ぶ機会をつくっていくのがベストではないでしょうか」

さらに、地域コミュニティーに限らず、個人レベルでも「しゃべる場所を増やしていくこと」はできるはず、と木部さんは言う。

「消滅危機言語は外国語の学習と同じで、練習さえすれば習得できますし、なにより学習においては、『言葉が通じた!』という感動が大きなモチベーションになります。方言話者やニュースピーカーはもちろん、標準語しか話さない人も含め、さまざまな背景を持つ人が自らの母語でしゃべれる場が増えることが、結果として継承につながっていくはず。間違えてもいいので、気軽に話せる環境がなにより大事だと思います」(木部さん)