海苔はどうやって作られるの?

知りたい!海苔養殖のすべて

一級河川「旧北上川」の河口に位置する石巻湾。

この海には、川から運ばれる豊富な栄養分が絶えず注ぎ込まれています。

宮城県有数の海苔の生産地であり、海苔の主産地とはして国内最北に位置する石巻湾でつくられる海苔は、豊かな磯の香りと、歯切れの良さが自慢。

現在、宮城県漁協石巻湾支所エリアには16軒の海苔工場があり、海苔の評価基準とされる「色・艶・香り」の最上級を目指しながら、海苔養殖に励んでいます。

晩夏。シーズンのはじまり。

「3号あげ!」「5号あげ!!」威勢の良い声が晩夏の空に響けば、海苔シーズンの到来です。

この時期になると、地域の海苔漁師が一堂に会し、賑やかに陸上で種付け作業を行います。

「今年もはじまったなぁ」と声をかけあう姿も、なんだか少し嬉しそうです。

陸上採苗、通称「陸採(りくさい)」と呼ばれる海苔の種付け作業は、シーズンの作柄を左右する大事な仕事。

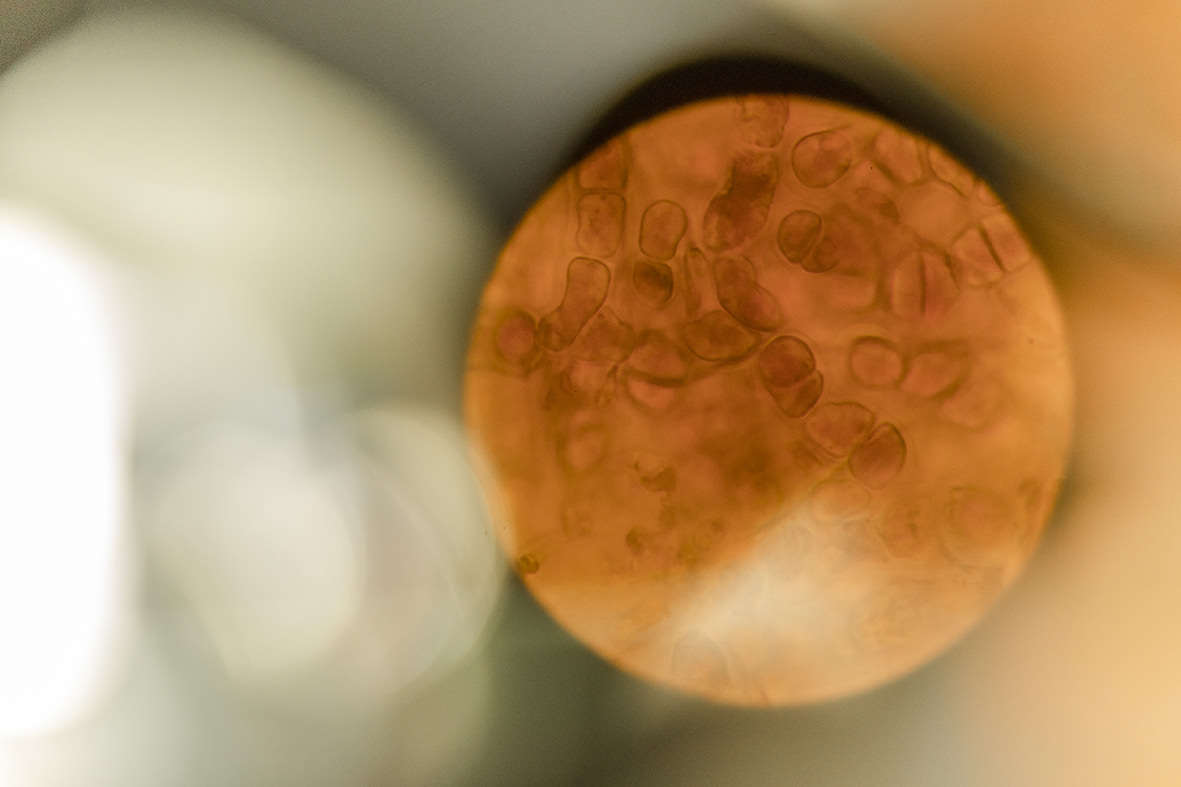

海苔の種といっても、残念ながら目に見えるわけではありません。

ここで活躍するのが、海苔漁師のマストアイテム・顕微鏡!

漁師といえば、海の上で豪快に魚を獲るイメージがありますが、この時期の海苔漁師はまるで科学者のように、注意深く顕微鏡を覗き込みながら、海苔の種の様子を観察します。

海苔は、植物のように胞子を放出して繁殖をします。

通常、春先に放出された海苔の胞子は、海中で受精して「果胞子」となります。この「果胞子」と呼ばれる海苔の赤ちゃんは、何かにくっつかないと生きていけない性質。まずは暑い夏を越すために、牡蠣の殻表面に潜り込み、秋になると貝殻から飛び出し、周辺の岩場や岸壁にくっついて、成長を始めます。その習性を活かし、安定的に海苔を収穫するために考えられたのが、陸採というわけです。

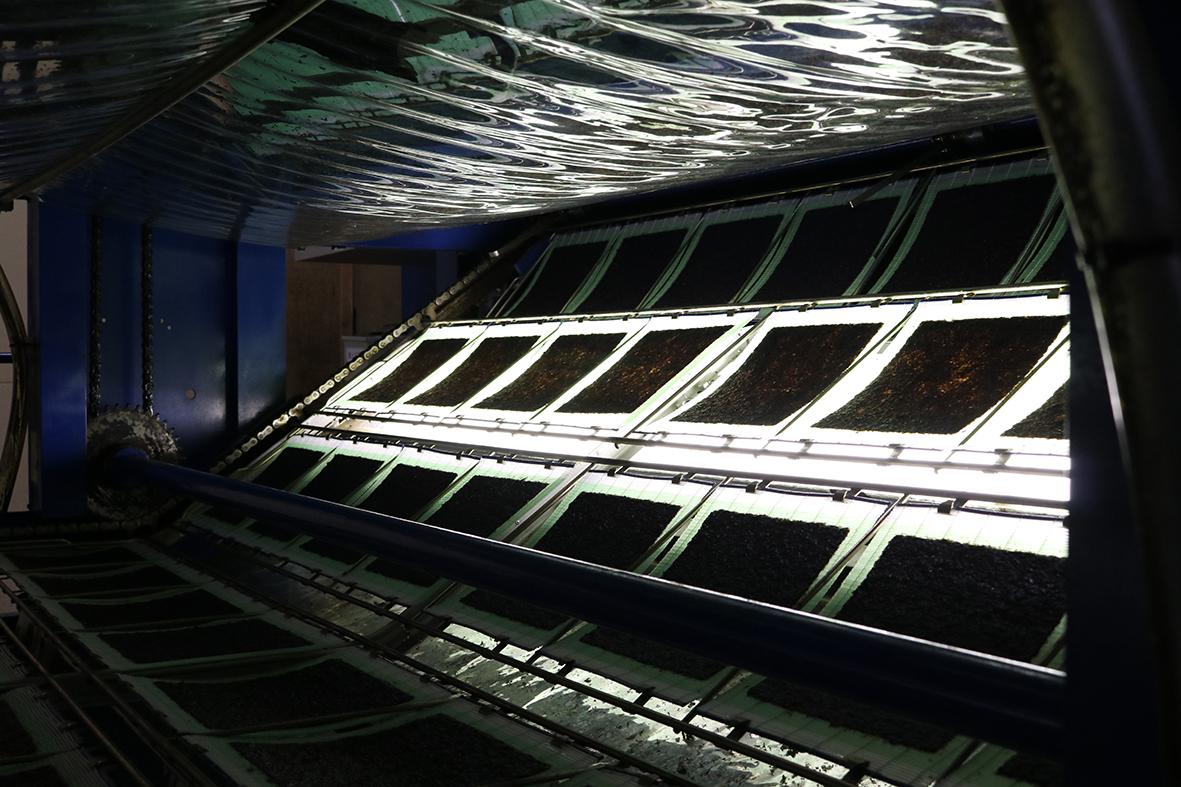

陸採では、水温や日照時間などを人工的に調節させ、牡蠣の貝殻に付着した海苔の赤ちゃんに秋を疑似体験させます。

「秋が来た!」と勘違いした海苔の赤ちゃんは、水槽内に貼られた水の中に飛び出します。そこで大きな水車を回すことで、海苔網に赤ちゃんが付着していく、という仕組みです。

季節を巧みに操る海苔漁師、恐るべし!

毎年8月の下旬頃からはじまるこの作業。

地元では、ちょっぴり早い秋の訪れを告げる風物詩となっています。

海苔の赤ちゃんが付いた海苔網ですが、このあと海の水温が下がるまで、各自の冷凍庫で保管することになります。

「冷凍!?大丈夫なの!?」と思うところですが......大丈夫なんです!

海苔網に付着した赤ちゃんは冷凍することによって、一旦仮死状態になりますが、水温が下がった海に放たれると、再び成長を始めます。

知れば知るほど興味深い。

それが海苔養殖の世界なのです!!

秋。成長の季節。

吹く風も涼しくなった9月下旬。

塩釜・松島湾での育苗作業が始まります。

陸採後に冷凍保管していた海苔網を解凍し、浅瀬の漁場に張り込んで成育させていきます。

浅瀬に網を張るのは、潮の満ち引きを利用するためです。

干出させることによって、弱い種は死滅し、強い種だけが生き残ります。

この時期の海苔漁師たちは、小さな船に乗り、網をひっくり返す作業や、ゴミを水の力で除去する「酸処理」という作業をコツコツ行います。海の仕事というよりは、畑仕事に近いかもしれません。

美しい景色の中、張り巡らされたおびただしい数の海苔網は、もはやアート作品。

この時期にしか楽しめない風景を見るために、わざわざ近くのホテルを予約する人もいるそうです。

網がうっすら黒くなれば、海苔の赤ちゃんが、ようやく目に見えるように成長した証拠です。

育苗が終わった海苔網は、年内に石巻湾の外洋に設置して摘み取るものと(新のり)、再び冷凍保管するものに分けます。

冷凍保管したものを海に放つのは、年明け後。

石巻湾では2期作を行っており、長く収穫ができる工夫をしています。

冬。収穫のとき。

10月も下旬を過ぎると、石巻では一気に気温が下がります。

長い冬のはじまり。

そして海苔収穫のスタートです!

凍てつく冬の朝。

海苔漁師たちは朝日を待つことなく、競うように海苔摘みに出かけていきます。

外洋に設置された海苔網は、まるで海にかかるはしごのようです。

これを船の機械で巻き上げ、伸びた海苔の芽を刈り取りしていきます。この収穫作業を「摘採(てきさい)」と呼びます。

海苔はとても繊細です。摘みとりが少し遅れただけで、質が落ちてしまいます。

風が吹いて船が出せない状況を除いては、どんなに寒くても、雪が舞う日でも、摘採を行わなければなりません。

ちなみに1つの網で、10回程度は摘採が行えるのだとか。

そのうち、一番最初に摘採したものを「一番摘み」と呼びます。

船いっぱいに摘み取った海苔は、その日のうちに製品として加工。

それぞれの海苔漁師が工場を持っており、製品として加工するまで携わります。

収穫して終わりではなく、加工して製品として出荷するという点は、ほかの漁師との大きな違いかもしれません。

最後の1枚が出来上がるまで、朝方まで機械につきっきりの日もあるそうです。

海苔の評価は、色(黒く)、艶(光沢)、味の3拍子揃ったものが一流品。

格付けは全部で493通りもあるのだとか!

もちろん、良いものをつくれば、値段も高くなるので、いかに品質の良い製品をつくるか、海苔漁師たちは日々切磋琢磨しながら、最高級の海苔づくりを目指して、仕事に励んでいます。

ある海苔漁師はこう言います。

「海苔は冬が繁忙期だけど、夏は比較的ゆっくりしてるから、そのメリハリがいい。家族と出かけたりもできるし、明るいうちからお酒も飲める(笑)。だから忙しい冬も、頑張れる」

またある海苔漁師はこう語ります。

「みんなで腕を競いあってるから、今海苔の値段がすごくいい。頑張った分稼げるし、おもしろいよ」

手間暇がかかる海苔の仕事。

繁忙期には、海の仕事と並行して工場も稼働させるため、仕事を分担して行います。

「海苔養殖はね、チームワークが必要なんだ」

語ってくれた皆さんの笑顔が印象的でした。

文・撮影=高橋由季

ドローン・細胞撮影=Funny!!平井慶祐

\ さっそくアクションしよう /

水産業の未来をつくろう。一緒に。

TRITON PROJECTは、新世代のフィッシャーマンを増やし、 未来へ向かってこの国の水産業を変えていくプロジェクトです。 海から始まる新しい冒険の物語に、 あなたも参加しませんか。