パートナーの反対、結婚への疑問、働き詰めの毎日──産まない女性の「本音」 #性のギモン

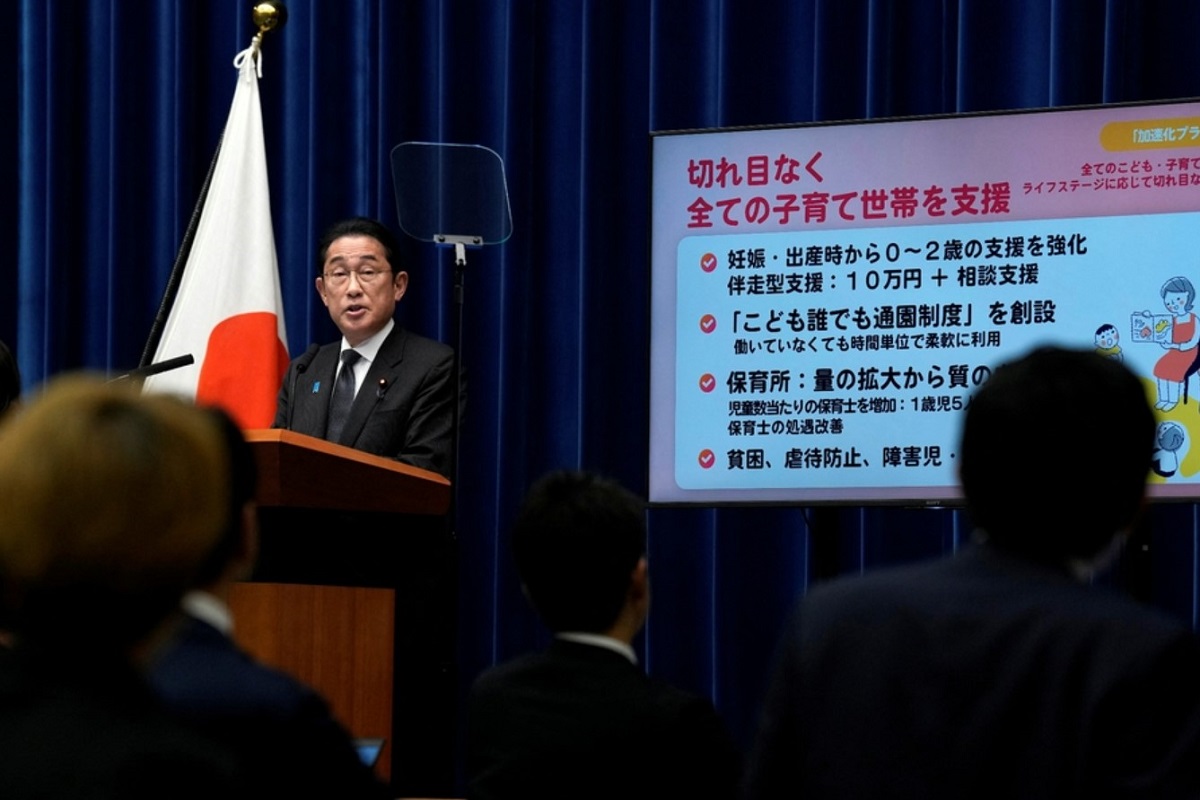

「異次元の少子化対策」は、児童手当の拡充、子どもの医療費助成制度、子育て世帯の住宅支援など、「子育て支援」が主な内容だ。識者は「データに基づかず、国民受けしやすいものになっている」と指摘する。いまや女性の4人に1人は生涯で子どもを産まない。その本音はどこにあるのか、探った。(取材・文:岡本耀/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

産まないのは経済的な理由だけではない

2023年1月に岸田首相が打ち出した「異次元の少子化対策」。その具体的な内容が明らかになるにつれ、議論が巻き起こった。なぜ子どもを産まないのか、持たないのかについて経済的な理由を挙げ、「子どもは贅沢品」という声が聞かれる。

「出生動向基本調査」(国立社会保障・人口問題研究所)には、「理想の子ども数」を聞く項目がある。確かに、2021年の調査結果を見てみると、夫婦の「理想の子ども数」が3人以上で「予定数」が2人の場合、理想の子ども数を持たない理由は「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が59.3%で最も多い。

しかし、理想の子ども数が1人以上で予定が0人の場合は、「ほしいけれどもできないから」が61.5%で最も多くなる。次いで23.1%で「高年齢で生むのはいやだから」、その次が17.9%で「お金がかかりすぎるから」と「夫が望まないから」という結果だった。

経済的な理由だけではないことが見えてくる。「産まない理由」を知るために、女性たちに詳しく話を聞いてみた。

パートナーの反対。「少子化対策」に複雑な思い

大手企業に勤める現在50歳の横山サチさん(仮名)は、32歳のときに結婚したが30代で2度婦人科系の病気が見つかった。治癒後は契約社員から正社員になれるかもしれない時期で、夫の理解も得て仕事に打ち込んだ。正社員にはなれたが37歳のとき離婚。その後に付き合った人は、子どもが嫌いではないが、「今の日本の社会はどんどん悪くなっている。子どもの未来を考えたら無責任なことはできない」という考えだった。会社を経営していて、「政治や制度が今の時代に合っていない」とよく言っていた。子どもがほしい彼女は彼と別れた。彼は海外に移住した。

彼女が正社員になったとき、子どもがいる同僚の男性は、「正社員になって制度が使えるようになったから、さっさと子どもを産んで産休を取ったらいいじゃん」と言った。そのためにがんばったわけではない。これまで産めなかったのには理由がある。でも周囲はこういうふうに見ているのだと思った。

横山さんには一人で子どもを育てられる経済的な基盤はある。未婚の母を「かっこいい」と思う。だからその選択肢も考えてはみたが、無理だと思った。

「当たり前ですが、一人で産んで育てるのは簡単ではありません。SNSには未婚の母に対して『不倫の子?』などと父親を詮索する声も見られます。結婚せずに子どもを産んだ場合に使える制度はどれだけあるのだろうかと不安は尽きません。まず男女が結婚、そして出産という一つの道だけではないはずなのに、理解や制度が追いつかず選択の幅を狭めている気がします」

「少子化対策で子育て支援」などと聞くと、横山さんは「自分は産めなかった」と考えてしまう。

「『子どもたちの未来のために』と言われたら、自分に子どもがいなくても社会の一員として応援できる。でも今の打ち出し方では、産めない人は存在しないことになっていると感じます」

仕事でクタクタの夫。「それ以上言えなかった」

既婚女性にも産まなかった理由を尋ねた。現在49歳の山田ミスズさん(仮名)はフリーランス。不器用な自分に忙しい仕事と家庭を両立させることはできないと思い、仕事を優先してきた。

40代に入って初めて、もしかしたら自分も両立できるかもしれないと思えた。気持ちに余裕が生まれてある程度、人に頼れるようになったからだ。今の夫に出会ったことも大きい。44歳で結婚した。結婚後すぐに2人で検診を受けて、子どもを持つのに問題がないと分かった。彼は「子どもはどっちでもいい」と言った。彼女はそれを「もしできなかったとしても2人で楽しんでいこう」という意味だと解釈した。

夫は子どもが好きだ。しかし子どものことを相談すると、彼は思った以上に子どもを持つことに慎重で消極的だった。

「公務員の夫は日本の環境や将来を悲観しています。私は、夫の不安が理解できますが腑に落ちてはいません。何度か話してみましたが、朝5時に起きて仕事に出かけクタクタになって帰る夫に、子どものことをそれ以上は言えませんでした」

2人の女性のパートナーは、反対の理由が共通している。女性が子どもを産まないことには、当然、相手の判断が関わる。どちらのパートナーも、いわゆるロスジェネ世代。彼らが経験したこの30年の停滞を考えれば、国の先行きに漠然とした不安を抱えてしまうのも当然なのかもしれない。

誤解されている「女性が産まない理由」

50歳時点で子どもがいない日本の女性の割合は、1970年生まれで27%、4人に1人だ(OECD Family Databaseより)。しかし、夫婦の持つ子どもの数は1970年代の2.20人から2000年代初めまでほぼ横ばいで推移し、2010年代もそこから少し下がった1.94人、2021年には1.90人の微減にとどまる。

つまり「子どもを持たない人が増えているのには未婚率の上昇が関係している」。こう指摘するのは、東京財団政策研究所の主任研究員で医師の坂元晴香さん(40)だ。50歳時の未婚割合は、1980年には男性2.60%、女性4.45%だったが、2020年には男性28.25%、女性17.81%にまで増加している(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」)。

「『出生動向基本調査』で『生涯のどこかで結婚する意思はありますか』と聞くと、2021年でも男女ともに約80%の人たちが『ある』と答えます。でも『交際に興味がありますか』と聞くと18~39歳の半数が興味なし。『交際への興味』『性交渉経験』『結婚しているか』『子どもを持つ割合』などは、男性の場合、収入や雇用形態との相関が出ているので経済的な理由が大きい」(坂元さん)

女性の場合はどうなのか。女性が高学歴になり社会進出したことが少子化の原因と言われたこともあったが、それは「データに基づかない誤解」という。

「女性は収入の最も低い層と最も高い層で結婚しています。もともと一定の収入があっても結婚や出産で仕事を辞めるケースがあるので、それが『最も低い層』にカウントされている場合があります。育児中で一時的に収入が低くなっている女性もいるため解釈が難しいですが、そうした低所得層を除くと、女性も所得が上がるほど結婚する割合が増える傾向は見て取れます。また昔は低学歴の女性ほど子どもを持っていましたが、今は学歴と子どもの有無は関係がありません」(坂元さん)

「今の平等な関係が、結婚したら壊れてしまいそう」

40歳でシングル、大手企業で働き、子どもはいない鈴井ミレイさん(仮名)と松本アイさん(仮名)は、結婚と出産について本音をこう語る。

「20代の一時期、結婚していたことはありました。でも人生はどんどん長くなっているのに結婚は一人の人と添い遂げるというのはどうなのか。介護や名字や相続など、家族にひもづきすぎています。もしこの結婚制度の縛りがなく、女性が一人で無理なく子どもを育てられる制度が整っていたら、産んでいたかもしれないです」(鈴井さん)

「私は自立して働いてお金を稼いでいるのに、パートナーの男性と一緒にいると、お店の人などは彼に話をします。私はまるで『付属品』みたいに扱われる。今のこの平等な関係が、結婚したら壊れてしまうんじゃないかと思うと、しないほうがいい気がしています」(松本さん)

「結婚」の心理的ハードルが高くなっている。これについて、坂元さんはこう語る。

「例えばスウェーデンでは事実婚がベースです。だから結婚を意識することなく30歳からでも交際できる。一方、日本では20代半ばくらいまでなら交際や異性への興味は、収入のあるなしに関係ない。でも20代半ばを過ぎたくらいから、こうした興味と収入や雇用形態に相関が見られるようになってくる。日本では30歳で交際するなら結婚を意識せざるを得ないし、結婚の意思がないのに交際を継続していると『無責任』と責められる風潮もあります」

必要なのは「休み」。女性だけでなく男性にも

結婚のハードルを越えると、出産や子育てと仕事のハードルがやってくる。

鈴井さんの妹は、結婚して会社を辞めた。

「妊娠したらそれまでと同じように働き続けることができず、パートで就職し直しました。もったいないと思いました。稼げなくなると、社会でも家庭内でも経済的弱者になる。子育てはキャリアとしてカウントされず、キャリアにブランクがあるだけでも扱いは変わります」(鈴井さん)

鈴井さん自身、キャリアにブランクがあることで転職の際、困難を感じた。

「私はフリーランスだった時期があるんですが、就職活動をすると『なんで就職したいんですか?』と必ず聞かれます。『また会社員ができるのか?』という感じで。問われるべきは『何ができるか』のはずなのに。とにかく、フルタイムの正社員で働き続けていないといけないんです」

それについて松本さんは、「会社への忠誠心を示すことが求められるんですよね」と言う。

働き続けることを求められているのに、子どもを産めと言われる。2人は、必要なのは子育て給付より「休み」だと言う。

「通勤時間も労働時間も長い日本人が暇なのは大学生くらいまで。働きすぎなので、性別や既婚・独身を問わず誰もが1年ぐらいの休暇が取れるといい」(鈴井さん)

「それなら、独身の人も一度立ち止まることができる。みんなが休めれば、誰も休むことに罪悪感を持たなくて済むし、誰も責めなくなる」(松本さん)

「忙しすぎる」という点には、坂元さんもうなずく。そして「異次元の少子化対策」のズレをこう指摘する。

「多くの人に余裕がなく、低所得層ほど結婚していない。だから少子化対策は、短期的には既存の夫婦から生まれる子どもの数を増やし、長期的には若い世代の労働環境の改善や所得の向上に取り組んでいくことが必要だと思います。まず、少子化対策と子育て支援策は異なる点を理解することが大切です。今、少子化対策として打ち出されているものの大半は子育て支援でしかなく、データに基づかず国民受けしやすいものになっていると感じます」

これまで話を聞いてきた4人は全員、ロスジェネ世代だ。

「ロスジェネ世代は、いろいろな制度の狭間でいちばん割を食い続けていると思います。私が『若い世代』と言ったのは25歳から35歳くらいまで。少子化対策を手厚くすることで世代間格差を生まないようにすることも大事です」(坂元さん)

子どもを産ませようとする圧力を危惧

冒頭で話を聞いた横山さんは、産まない者の肩身の狭さを語っていた。富山大学非常勤講師で社会学者の斉藤正美さんは、政府が進める「異次元の少子化対策」について、「人権を無視している」と言う。

「さまざまな事情で子どもを持つことができない人がいます。そうした人たちを無視した『少子化』という言葉には、子どもを産ませようという圧力を感じます。産む、産まないは繊細で機微に触れることですが、そこに政府が平気でズカズカ入ってくることを非常に危惧しています。例えば今年3月に自民党の衛藤晟一少子化対策調査会長は、地方に帰って結婚や出産をしたら奨学金の返済を免除するという案を出しました。これはネットなどでたいへん批判されました」

同じ人口問題を考えるにあたっても、国連人口基金「世界人口白書2023」にはこう書いてあると、斉藤さんは指摘する。

「『問題は、人口が多すぎるのか、または少なすぎるのかではありません。問うべきは、望む数の子どもを希望する間隔で産むことができるという基本的人権を、すべての人が行使できているかどうかです』としています。個人の人権をいかに守るか、守らせるかということが書いてあります。根本の考え方が違います」

またお金の動きも気になっている。

「こども家庭庁の令和5年度当初予算案を見てみると、『結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会の実現、少子化の克服』の項にある、『地域少子化対策重点推進交付金』は100億円(令和4年度補正予算を含む)。これは地方自治体に割り振られる予算です。これまでせいぜい40億円だったのに、100億円にまで膨れ上がっている。2013年度にこの前身となる交付金が創設され、自治体の婚活事業などに使われてきました。しかし自治体は結局その事業を民間の結婚情報産業に委託して、そこにお金が回りました。潤ったのは婚活業界だった。そうした実態を10年見てきました。同じようにならないと言えるでしょうか」

自治体の婚活事業では、今まで聞いてきた女性たちの「産まない、産めない」理由は解決しない。児童手当の拡充方針などは、子育ての助けにはなるのかもしれない。しかし一方で、2022年度の所得に占める税金や社会保険料の負担の割合である国民負担率は47.5%にも上っている。

「子育てをしている人もそうでない人も、やっと納税しているのが現状です。そういう人たちのお金を吸い取っているわけです。それが適正に使われないという理不尽が続いています」

元記事は こちら

「#性のギモン」は、Yahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。人間関係やからだの悩みなど、さまざまな視点から「性」について、そして性教育について取り上げます。子どもから大人まで関わる性のこと、一緒に考えてみませんか。