「『治ってから出社してくれ』と無茶を言われた人も」大人の発達障害、当事者が直面する就労の困難 #今つらいあなたへ

東京都日野市で法律事務所を開く伊藤克之弁護士(47)は、発達障害であることを明らかにして発達障害の人の法律相談に取り組んでいる。39歳で「広汎性発達障害」と診断された。「やっぱりかと思った。診断名がついて逆に楽になった」。特性によって仕事がうまくいかず、うつにもなった。発達障害の人が働くには、その人の特性に合わせた配慮が必要になることがあるが、職場に理解があるとは限らない。伊藤弁護士と、成人の発達障害専門外来を担当する医師、当事者会を主宰する支援者に話を聞いた。(取材・文:神田憲行/撮影:菊地健志/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

「発達障害の方が退職に追い込まれるケースは少なくない」

「君は発達障害かもしれない。今度うちに来るお医者さんに診てもらったらどうか」

障害者授産施設で働くAさん(35)は、数年前のある日、上司からこう勧められた。Aさんは都内の専門学校を卒業後、この施設で働き始めた。もともと福祉関係に興味があり、障害を持つ通所者たちのケアをする仕事にやりがいも感じていた。

「でも利用者さんとのやりとりで、しばしばクレームを受けていました。また同僚たちの間でも自分が浮いて孤立しているように感じられたので、上司に相談したところ、受診を勧められたんです」

施設には精神科医が定期訪問している。Aさんがその医師を受診すると、発達障害のひとつである「自閉スペクトラム症(ASD)」と診断された。

「そこで利用者さんと直接かかわる仕事は厳しいという判断で、現在は環境整備など間接的な仕事をしています」

このAさんを「よかったケース」と言うのは、「日野アビリティ法律事務所」の伊藤克之弁護士だ。伊藤さんも発達障害の当事者で、そのことを明らかにして発達障害の人の法律相談に取り組んでいる全国的にも珍しい弁護士だ。

「発達障害の方を雇う場合は、使用者(雇用主)はその仕事内容や職場環境について、『合理的な配慮』をすべきことが障害者雇用促進法に定められています。ですが実態は配慮を得られずに不利な環境に追いやられたりします」

「合理的配慮」とは、使用者にとって過度の負担にならない程度に障害を持つ働く人のためにすべき配慮のことをいう。

Aさんが診断されたASDの特性は、「コミュニケーションが苦手(一方的に話す、他人の感情が理解できない、状況を的確に読めない、等)」「こだわりが強い(マルチタスクができない、臨機応変に対応できない、ひとつのことに集中し過ぎる、等)」などが挙げられる。そんな特性を持つAさんを対人関係と離れた仕事に転換したのも、合理的配慮のひとつである。

「ただそのような合理的配慮が全て受けられるかというと現実は別で、事実上、退職に追い込まれているケースも少なくありません。少しでも他の人と違う人がいれば、『あいつは発達障害だ』『アスペルガーだ』とレッテルを貼る人がいる。こうした差別と偏見が、当事者をさらに生きづらくさせています」

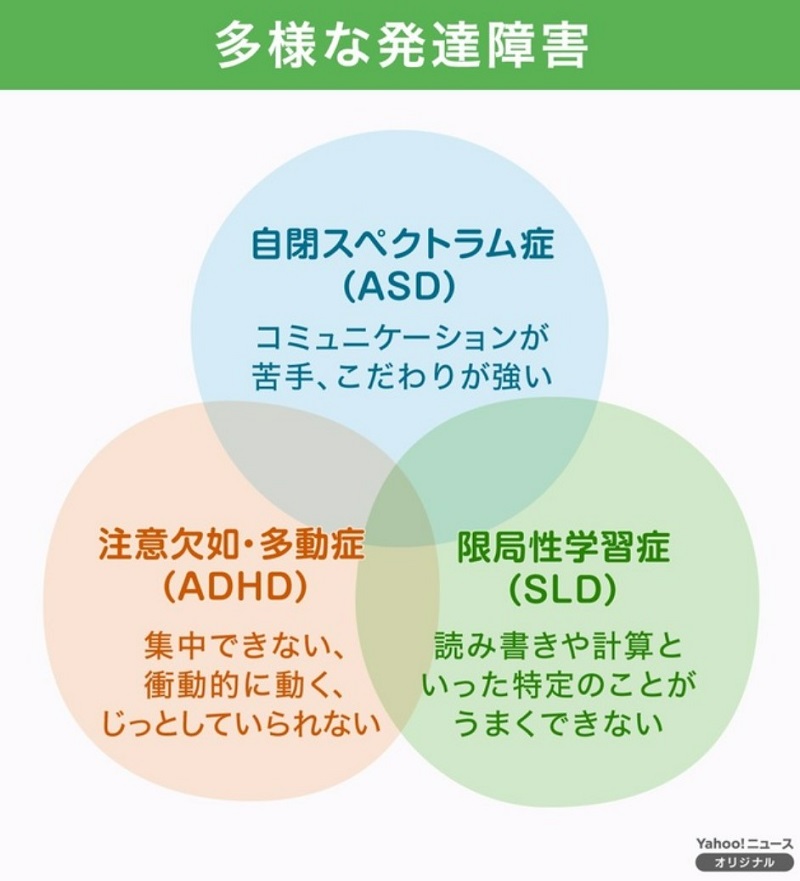

そもそも発達障害とはなにか。発達障害者支援法によると、

《自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの》

と定義されている。発達障害の種類は主に3つあり、「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」「限局性学習症(SLD)」に分類される。支援法にある「自閉症、アスペルガー症候群」は現在、ASDの中に含まれる。また発達障害の原因は脳の器質からくるものとされており、精神の病ではない。

うつで休職「発達障害とは気づかなかった」

伊藤弁護士が「広汎性発達障害(現在のASD)」と診断されたのは、39歳のとき。

ストレートで東京大学文科Ⅰ類に入学、社会問題を扱うゼミに所属し、司法試験も現役で合格。弱者の立場に立つ社会貢献をしたいと意気込んで弁護士となった。

しかし仕事につまずき始める。

「クライアントさんがどのようなところに困っているのか聞き出せずに、(相手方に)過大な要求をしているのではないかと思って、トラブルになってしまったこともあります。また仕事も悩みもひとりで抱え込んでしまいました」

次第にトラブルとプレッシャーに押しつぶされるようになり、5年目28歳のときに、うつで休職することになった。実はうつは発達障害の人が陥りやすい「二次障害」といわれる。

「そのときは自分が発達障害とは気づかず、働き過ぎとかストレスのせいにしていました」

1カ月ほど休職したのちに復職する。しかしまた35歳のときにメンタルに変調がきた。ここで初めて自分のことを「発達障害では?」と疑った。かかりつけの医師に相談し、専門医の診断を受けたところ、ASDと診断された。

「やっぱりそうだったか、という気持ちですね。診断名がついて、逆に楽になりました」

ASDと診断されたということは、自分の特性を知ることでもある。伊藤さんは「自分の取扱説明書」を作った。クライアントとの打ち合わせではしゃべりすぎず、傾聴を心がける。宴会の席が苦手なのでできるだけ避ける......。

「しかし弁護士は高度なコミュニケーション能力が要求されます。依頼者や相手方が本音でどういうことを考えているのかとか、和解の程度がどのぐらいであれば納得するのか。相手の考えを読み過ぎて疲れることもありました」

ASDの特性のひとつに「相手の言うことをそのまま受け取る」というのがある。交渉の際に有利にするためあえて強く出ているのか、それともそれが真意なのか、伊藤さんは言葉の中から読み取れなかった。

翌年2回目のうつを発症し、今度は8カ月の休職を余儀なくされた。事務所のメンバーは理解を示してくれたが、長く休んでいるのも心苦しい。そこで今度は復職ではなくて独立することにした。全国的にも珍しい、弁護士が発達障害の当事者として、そうした人たちの相談を受ける法律事務所の誕生である。

「先輩弁護士にも『君ならそういう立場の人の気持ちがわかるのではないか』と背中を押され、私も自分の特性が生かせると考えました」

「社会人2、3年目の受診が多い」10代で表面化しづらい理由

いま、伊藤さんのように成人してから「発達障害」という診断を受ける人が増えている。これは一般に「大人の発達障害」と呼ばれており、厚生労働省の2016年の調査によると、発達障害と診断された人のうち、未成年が約22万5000人、成人が約24万3000人となっている。未受診の人もいるので、実数はこれより多い。

発達障害は成人してからなるものではなく、すでに子どものころから有している。それがなぜ大人になってわかるのか。昭和大学発達障害医療研究所の太田晴久所長はこう語る。

「これまで発達障害は子どものころに診断される児童精神科の分野でした。それがこの十数年で成人になってから診断される人が急増しています。その多くが知的障害を伴いません。2008年に私たちが成人向けの発達障害外来を始めると、ものすごい数の患者さんが来られるようになった。当時の精神医学の領域ではそういう対応を意識してやってないし、トレーニングも受けていなかったので、『大人の発達障害』とはなにか、というところから取り組みが始まりました」

「高校までは学校や保護者が当事者の行動を管理しています。学校で勉強ができていれば、『友だちが少ない』などは性格として問題視されてこなかったと思うんです。発達障害で高学歴な人はごく普通にいますから。それが大学、社会人となって自分自身で決定しなければならない分野が増えるに従って、とたんにいろいろなことができないことが露わになり、人との関係にも摩擦が出てくる。勉強だけでは乗り越えられない部分が出てくる。そうして社会と不適合を起こして、診察に来られる方が多いですね。就職活動を控えた大学生や、大学を出て2、3年目ぐらいの20代が多い」

ちなみに受診のきっかけは、ASDは人に連れてこられるパターン、ADHDは自分の判断で、ということが多いそうだ。

「とくに若いASDの方は自覚が薄く、悩みごとを抱えやすい。他人に相談することが苦手だからです。逆にADHDの方は自己評価がアテになりやすい」

診察には「特性」の有無だけでなく、「現在困りごとを抱えているか」も判断される。

「特性はあるけれどその特徴を生かして生活ができているのであれば、無理に診断をつける必要はない。困りごとを抱えていたら受診するのはいい考え」

診断名がついたらどうすればいいか。

「診断名やその人の状況によって違う。根本的な治療方法はありませんが、ADHDには対症療法ですけれど薬があり、特性を軽減させられます。診断名がついて当事者にとってプラスになるのは、自己理解が深まることです。ASDには聴覚過敏という症状があるんですけれど、当事者からすれば他人も自分と同じように大きなノイズとして聞こえていると思い込んでいる。他人から『過敏』と指摘されないとそれが普通だと思っているんです。しかし過敏だとわかれば対応ができる。自分はこういう特徴があるんだとわかれば、対応方法を洗練できる」

職場にオープンにすべきか「一概には言えない」

問題なのは、自分が発達障害だとわかったとして、それを職場にオープンにすべきなのか、ということである。

私の質問に、伊藤さんも太田所長も「うーん、それは一概に言えないんですよねえ」と腕を組んで考え込んだ。

「『合理的配慮』を求めるなら、職場にオープンにすることが必須です。それは全員に知らせる必要はなく上司だけでもいい。ただそれで合理的配慮が得られるかは、実際にそういう状況になってみないとわからない。私のクライアントには『治ってから出社してくれ』と無茶を言われた人もいます」(伊藤さん)

「感覚過敏な人への合理的配慮として、コピー機から遠いところに席を配置してもらって、それだけで改善された人もいます。一方で過配慮といいますか、今まで問題なくできていた仕事まで取り上げられた方もいます」(太田所長)

冒頭のAさんは職場が福祉施設ということもあり、合理的配慮について理解があったので適切な対応をとってもらえた。しかし全員がそうとは限らない。結局、「その人の置かれている立場による」という結論に落ち着かざるを得ない。

「孤立と自尊感情の低下を避けて」当事者会が支えになることも

発達障害を治癒することはできない。しかし伊藤さんも太田所長も「生きづらさの改善に役立つ」と言うのが、グループミーティング、集いへの参加だ。

日野市を活動の場にする「東京・多摩『大人の発達障害』当事者会」は2012年から活動しており、現在の会員数は15名前後。主宰する滝口仁さんは、もともと不登校児童のフリースクールなどを運営していた。だが18歳以上でも仲間と集まれる場がほしいという声に押され、この会を設立した。会には発達障害、知的障害、その家族、福祉関係者などが集まる。

「長く生きづらさを抱える方たちを支える活動をしていて、避けるべきことが2つあると思い至りました。孤立と自尊感情の低下です。発達障害の方は学校や職場で怒られたり非難されたりした経験が多いので、この2つに陥りやすい」

当事者会では、自己紹介と近況報告を順番に話していく。職場で「合理的配慮」が得られていない悩みについて、別の当事者からうまくいったケースを聞いたり、福祉関係者からアドバイスをもらったりすることも。実は伊藤弁護士もこの会のメンバーだ。独立した際に事務所を日野市に開いたのも、この集いに参加しやすくするためという。

「やはり同じ境遇の人と話をすると安心します。発達障害の人は新しい人間関係を築くのが苦手なので、こういう場があると助かります」(伊藤さん)

こうしたグループミーティングは昭和大学烏山病院のなかにもある。地域によっては社会福祉協議会のスタッフが同行してくれることもある。当事者は孤立しがちだから、まずは勇気を持って関係者に問い合わせてはどうだろうか。

太田所長は、社会のあり方に疑問を投げかける。

「そもそもコミュニケーション能力って、そんなに必要なんですかね。コミュ力は人が持っている個性の一側面に過ぎないのに、それが人間の価値を測る尺度の最上位にきていて、いびつな感じがします。もっと多面的に人の個性を評価する社会になれば、多くの人が生きやすい社会になるのでは」

大人の発達障害が増えているという事象は、多くの人の生きづらさが、生き方の幅の狭さからきていることを、裏返しに証明しているのかもしれない。

元記事は こちら

神田憲行(かんだ・のりゆき)

1963年、大阪市生まれ。関西大学法学部卒業。師匠はジャーナリストの故・黒田清氏。昭和からフリーライターの仕事を始めて現在に至る。主な著書に『ハノイの純情、サイゴンの夢』、『横浜vs.PL学園』(共著)、『「謎」の進学校 麻布の教え』、将棋の森信雄一門をテーマにした『一門』など。