2050年に国内の茶畑がなくなる!? 美味しいお茶を、美味しく飲める世界をつくる。

「お茶を飲む」で真っ先に頭に浮かぶシーンはどのようなものでしょうか。

おばあちゃんの家に遊びに行った時の温かいほうじ茶、茶室で正座をして飲む抹茶、ホテルでのアフタヌーンティー、取引先で出てくる緑茶、実家のキンキンに冷えた麦茶、居酒屋で頼む緑茶ハイーー。

世代や育った環境によって形式は違えど、日本人だけではなく世界中の人にとって「お茶を飲む」ことは日常の中で自然に存在しています。

喉の乾きを潤す、もてなしをする、日本を代表する嗜好品...様々な側面をもつお茶は、お茶をつくる「産業」と、お茶の「文化」を体現する茶道とで発展してきました。

一方で、お茶の産業と文化はそれぞれが独立して成り立っている現状があります。

また茶産業の衰退により、このままでは2050年に国内の茶畑がなくなってしまう、とも言われています。

産業と文化の隔たりをなくし、重なり合って存在するために。

日本文化・茶道において、抹茶は切っても切り離せないものです。茶会の席中でも、「お茶銘(ちゃめい)は?」「お詰(つめ)は?」と、抹茶に付いている名前と製造元を問うて答えるやり取りをすることからも、その重要性がうかがえます。

しかし、お茶の先生に、それでは、この抹茶はどんな畑でどうやって作られているのか、と尋ねることはありません。

一方、お茶をつくっている茶農家や、お茶の加工をする茶商など、お茶の産業側においては、彼らの手を離れた先で消費者の手に届いた景色のことも、深く想像する必要があります。そんな景色を体現する、お茶を味だけではなく、道具や菓子、空間まで含めて「味わう」茶の湯という文化については、身近でないことも現状だと思います。

文化と産業は共に支え合うことで「お茶」が成立しているにも関わらず、それらの距離が離れていてはいけない。

そういった想いから、株式会社TeaRoomは創業しました。

株式会社TeaRoom

2018年の創業より静岡県本山地域に日本茶工場を承継。サステナブルな生産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法人(農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人)の株式会社THE CRAFT FARMを設立。サプライチェーンの上流から下流までを一貫して担うことで、循環経済を意識した生産、日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発・販売、及び茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中心に新しいお茶の需要創造を展開している。

1997年生まれの代表 岩本は、幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社TeaRoomを創業。裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼(準教授)として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動。世界を変える30歳未満30人の日本人「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」や「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」への選出、ダボス会議グローバルシェイパーズ(世界経済フォーラムが組織する若者コミュニティ)のメンバーなど、グローバルでの様々な実績を持つ他、株式会社中川政七商店の社外取締役、一般社団法人文化資本研究所代表理事を務める。

HP:https://tearoom.co.jp/

このまま茶産業の衰退が続くと、2050年には国内の茶畑がなくなってしまう、という現実。

1980年以降の清涼飲料ブーム以降は海外需要の高まりにより、茶飲料や抹茶の輸出・消費が増加傾向にあります。しかし、生産側は清涼飲料メーカーの台頭以降、茶価の下落が続き、茶農家の高齢化に伴って栽培面積・生産量が減少。収穫量・品質低下が懸念される樹齢30年以上の茶畑が全体の約4割を占めていることが現実です。

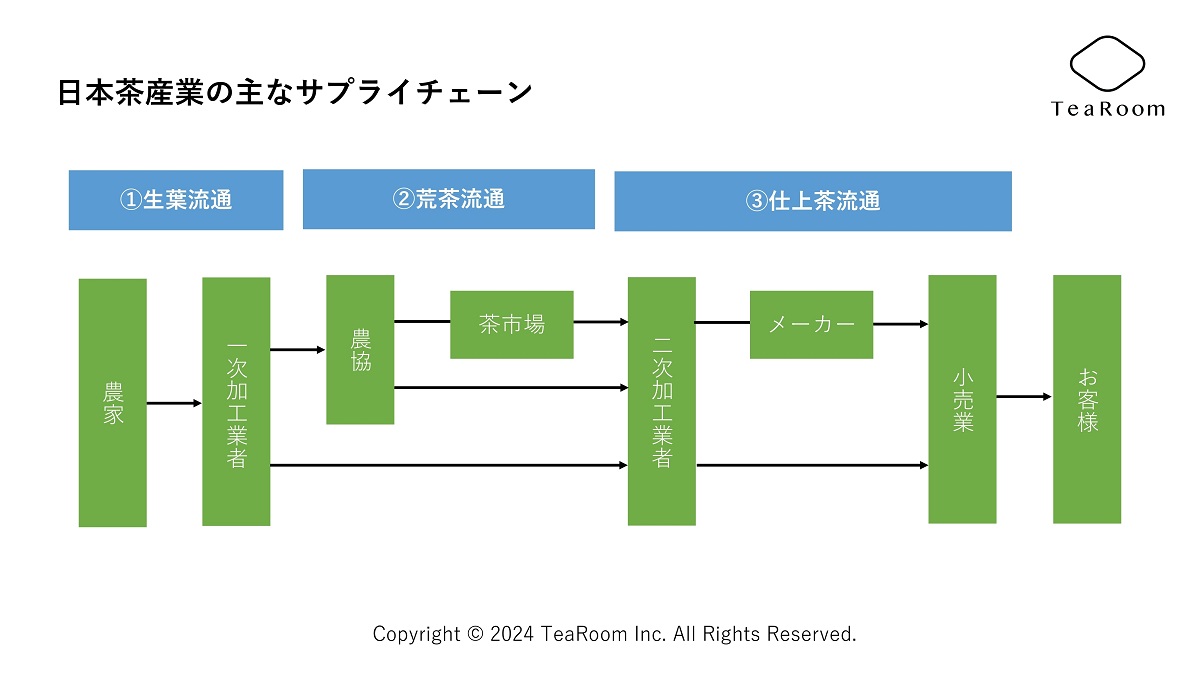

また、お茶のサプライチェーンは、様々なステークホルダーがいて成り立っています。

茶畑から茶葉を摘む〈農家〉、流通のために水分含有量を下げた「荒茶」をつくる〈一次加工業者〉、〈農協〉などから取りまとめた荒茶の売買を取り扱う〈茶市場〉、さらに、製品として届ける仕上加工を行う〈二次加工業者(茶商)〉、清涼飲料やティーバッグ加工等を行う〈メーカー〉を介して、商品を販売する〈小売業〉によって、お客様の手に届きます。

ここで重要なことは、ペットボトルのお茶などの清涼飲料の需要が増えて、急須で淹れるリーフ茶の消費が減少したことで、川下側にいるお客様の求める単価や嗜好にあわせた商品をつくるために、川上側にいる農家や加工業者は、求められるお茶をつくらざるを得なくなる、という構造が生まれてしまっていることです。

結果として、比較的低価格で、味わいに特徴が出過ぎず、冷害などに強く安定して収穫が出来る品種が多く育てられ、加工方法も求められる商品に合わせた形を取らざるを得なくなり、本来つくりたいお茶がつくることも出来なくなってしまう方もいます。

さらには、茶産業では生活がままならない現状を受け、新規参入が進まず後継者不足や、担い手の高齢化が進むことで、耕作放棄茶園が増えています。結果として、鳥獣被害や景観を損なうこと、廃棄物の不法投棄など、様々な悪影響を及ぼす問題が発生しています。

持続可能性を高める仕組みづくりと、社会全体での体制づくり。

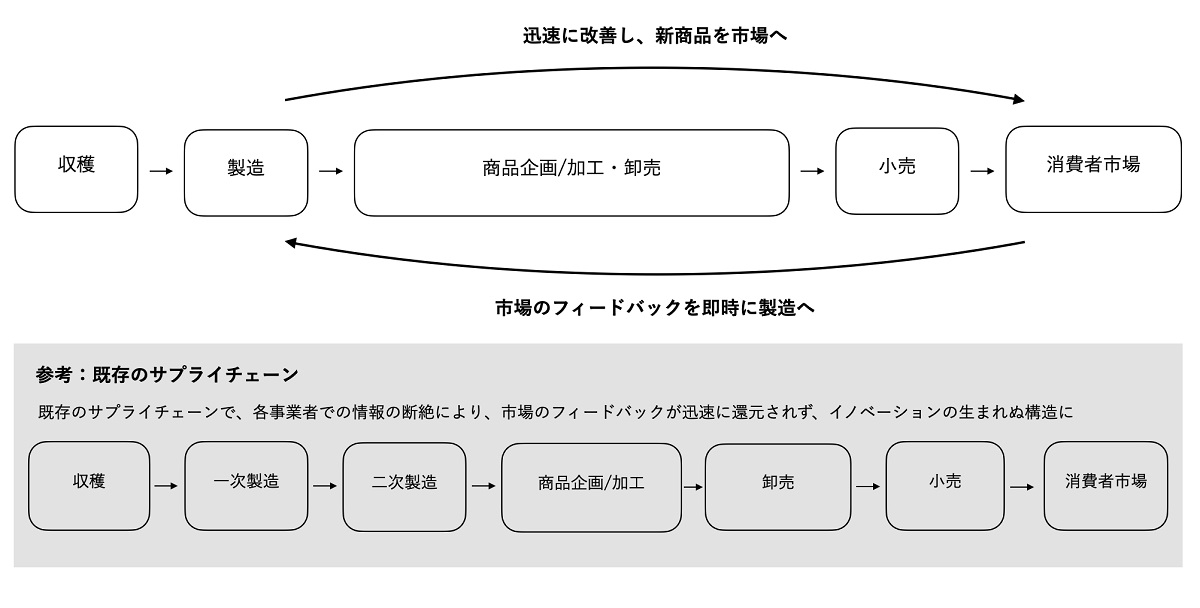

TeaRoomでは、この複雑な業界構造や、構造によって起こっている弊害を数多く実感したことから、サプライチェーンを以下のようにしました。

飲食業界を越えた、これまでにお茶が入っていなかった様々な業界へお茶の価値を広げていくことでの、川下からの需要開拓と、お茶産業の起点である生産者の感覚からのお茶の研究開発による、川上からの需要開拓をしています。

さらには、耕作放棄地に対して、改めて植え直して新たな茶畑にするまでにかかる最低5年間の期間の収入源を担保すべく、茶畑のカーボンクレジット構想(新たな茶の木を植えること、茶の木の植え直し、および茶畑管理でのカーボンクレジット発行に向けたJクレジットの認証取得に向けたプロジェクト推進)を検討しています。

また、各茶産地の行政、教育機関、栽培経営体のイニシアチブが取れていない現状に対して、それらを取りまとめて繋げるための体制づくりも進行中です。

文化をつくることは、未来を描くこと。

文化とはつまり、日常や習慣になること。例えば、CSR(企業の社会的責任)活動を実行するのであれば、思想や考え方を広め、それが当たり前に存在する社会を実現するためにはどんなことができるか、という発想もできると思います。

そして、それらの活動の先に醸成された思想や文化が根付いた状態こそが、サステナブルであると捉えることができるのではないか、と考えております。

現在TeaRoomでは、思想や文化といった無形の価値「文化資本」をとらえるため、2023年に「一般社団法人文化資本研究所」を立ち上げ、文化資本の探求と深化を行っています。

日本の文化の深層に潜む「文化資本」は豊かな未来をつくる別解になると考えます。

長きにわたって培われてきた文化に潜む有用な価値を普遍化し、社会に実装するその繰り返しで競争だけに縛られない「豊かな社会」を育む挑戦を行っています。

美味しいお茶をつくるだけでなく、美味しいお茶を美味しく飲める世界をつくる。

いくら美味しいお茶が目の前にあっても、身の回りに不安があったり、それを手に取る事が出来なければ意味がありません。

TeaRoomの企業理念は「対立のない優しい世界を目指して」。何が起きても、どんな人にでも、「お茶どうぞ」と優しくコミュニケーションを取ることができる。相手を優しく肯定する手段、それが「お茶」だと思っています。

お茶や飲食の業界の垣根を越えて、社会の様々なところでお茶の文化からの思想が溶け出している世界をつくりたいと願っています。

私たちの日常や習慣が変わると、その価値観は次の世代へと受け継がれ、思想や行動が変わっていきます。そのように、数年後の未来ではなく、30年後、100年後の未来の姿をつくっていきたいと思っています。

●関連リンク

TeaRoom Official Store