仕事と介護の両立は可能? あなたの人生を過ごしながら親を見守る方法とは #老いる社会

超高齢社会が訪れ、厚生労働省によると2023年12月末時点の要介護(要支援)認定者数は約708万人にも及ぶ。その状況を支えているのは、多くは家族だ。

病気、認知症などにより、親の介護をしている人は多い。家族の生活にも大きく影響するほど介護は大変なケースもあるが、介護のために離職してしまうことは、収入を失うことを意味する。働きながら介護をする道はないのか、誰に助けを求めればいいのか、Yahoo!ニュースのコメントや有識者の意見を紹介する。(Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部/監修:太田差惠子)

目次

1. 働きながら介護をしている人の声

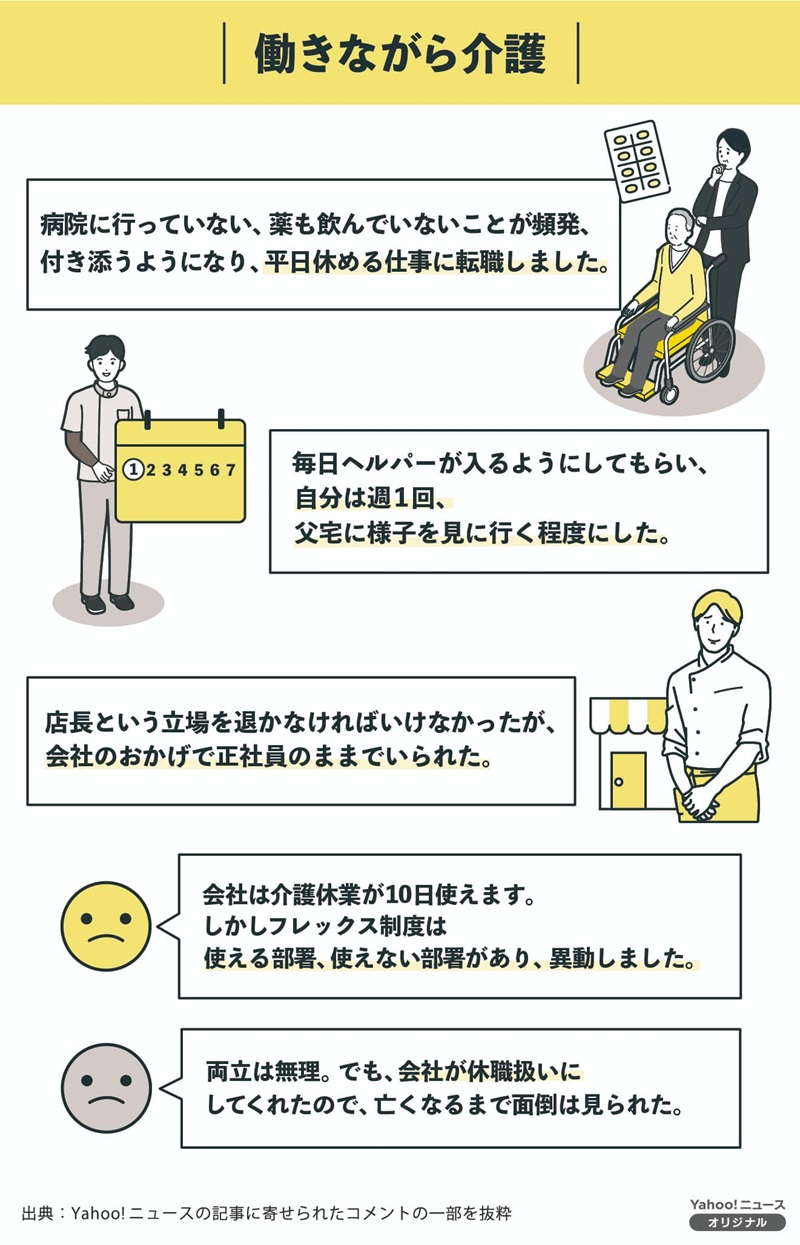

仕事をしながら介護をすることはできるのだろうか。Yahoo!ニュースの「【みんなで考えよう】介護と仕事の両立は可能? 親の介護はどうしている? あるいは、もし親が倒れたら?#老いる社会」(2024年11月28日~12月2日、計817件)で意見を募集したところ、さまざまな体験談が寄せられた。勤務先に介護休業はあるものの、それでは十分ではないという声も。限られた介護休業だけで介護をするのは難しく、休職を選んだという体験談もある。また、転職や勤務先での異動など、介護のために職場を変えるケースもあり、それまでの職場環境では介護をしながら働くことが難しいという声は多い。働きながら介護をするためには、介護保険などの制度をうまく活用することが重要だという意見も散見された。

2. 介護離職をした人の声

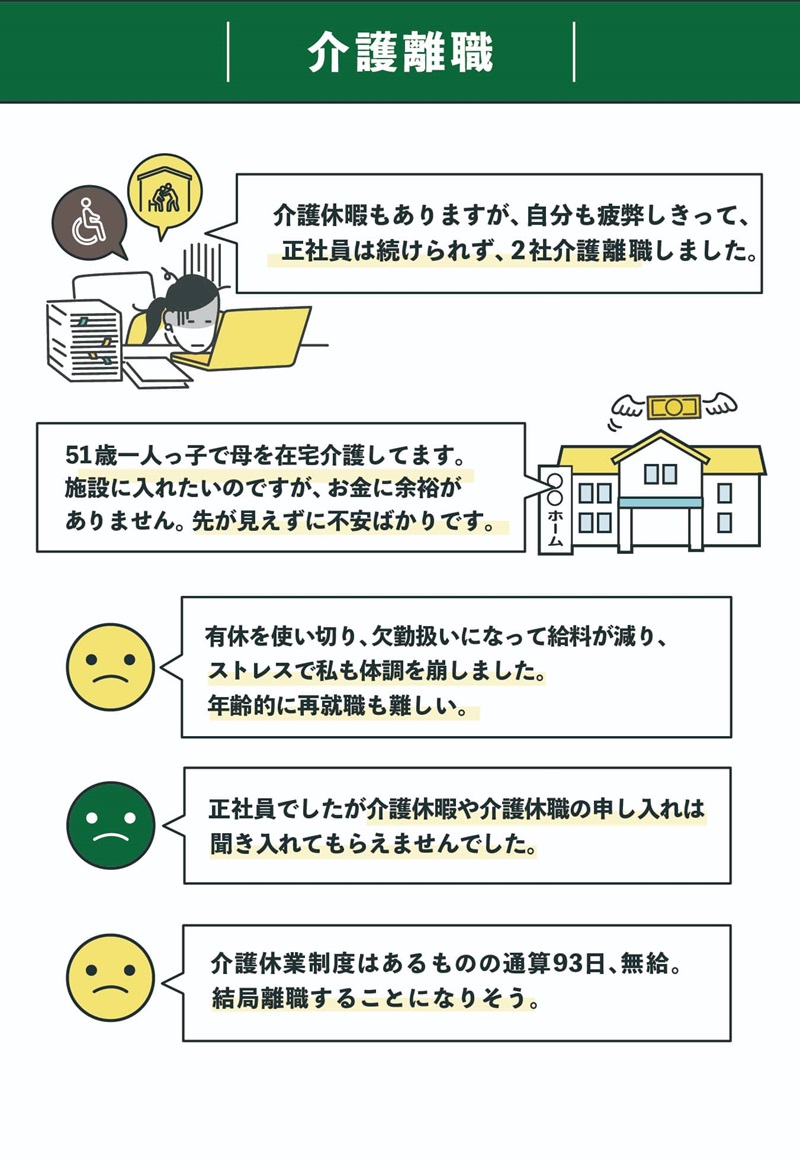

正社員でも介護休業や休職が認められなかったというケースもあり、勤務先の介護に対する理解がなければ続けられないという現実がある。親のために最善を尽くしたいのは人情だが、その結果、親の体調次第で離職を繰り返すという事例も。親から目を離すことができないが、施設での介護を利用する経済的な余裕がないという声も多い。ここでも結果的に、介護保険などの制度をうまく活用することの重要性が浮き彫りになった。

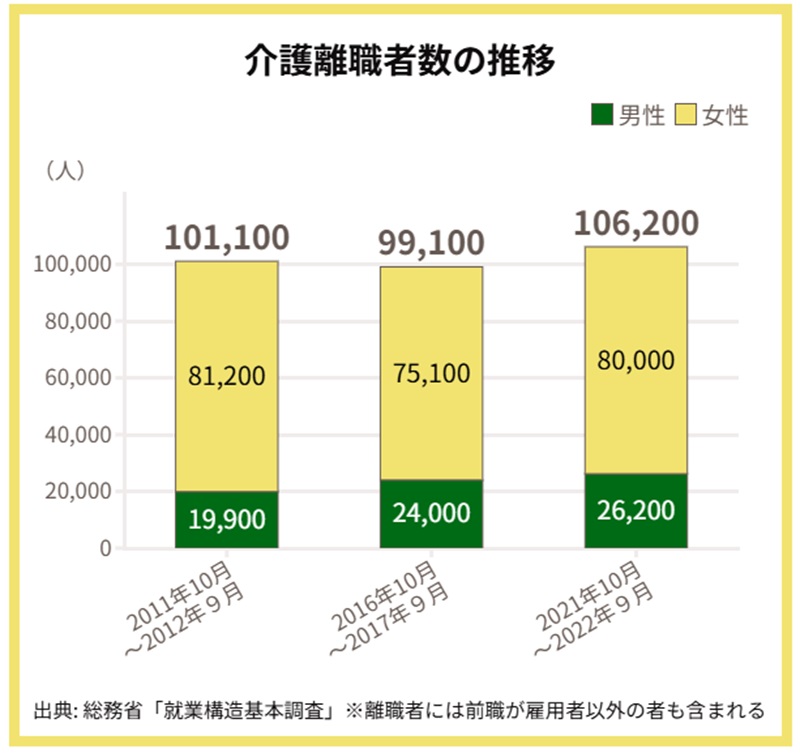

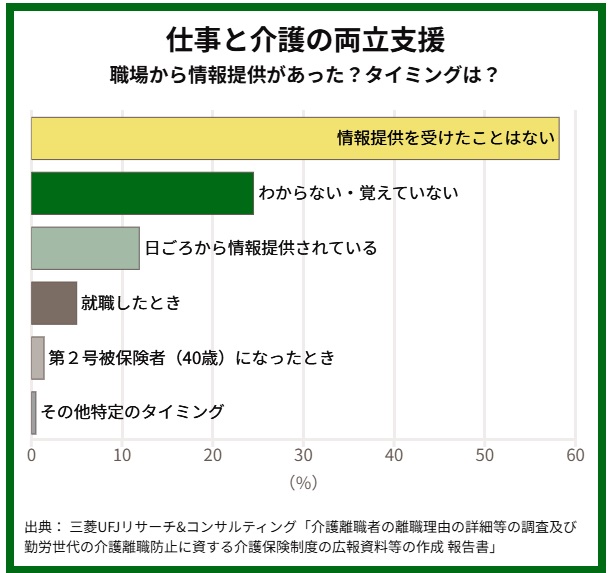

3. グラフで見る介護離職者の推移

総務省のデータによると、介護離職者数は現在も増加しており、2022年時点で年間10万人以上が離職している。また、同省のデータによれば、60~64歳の女性の介護離職が最も多い。また、介護離職をする以前に、そもそも企業から仕事と介護を両立できる制度の情報提供が少ないという声も多い。

4. 親に異変が! 今すぐ動けるフローチャート

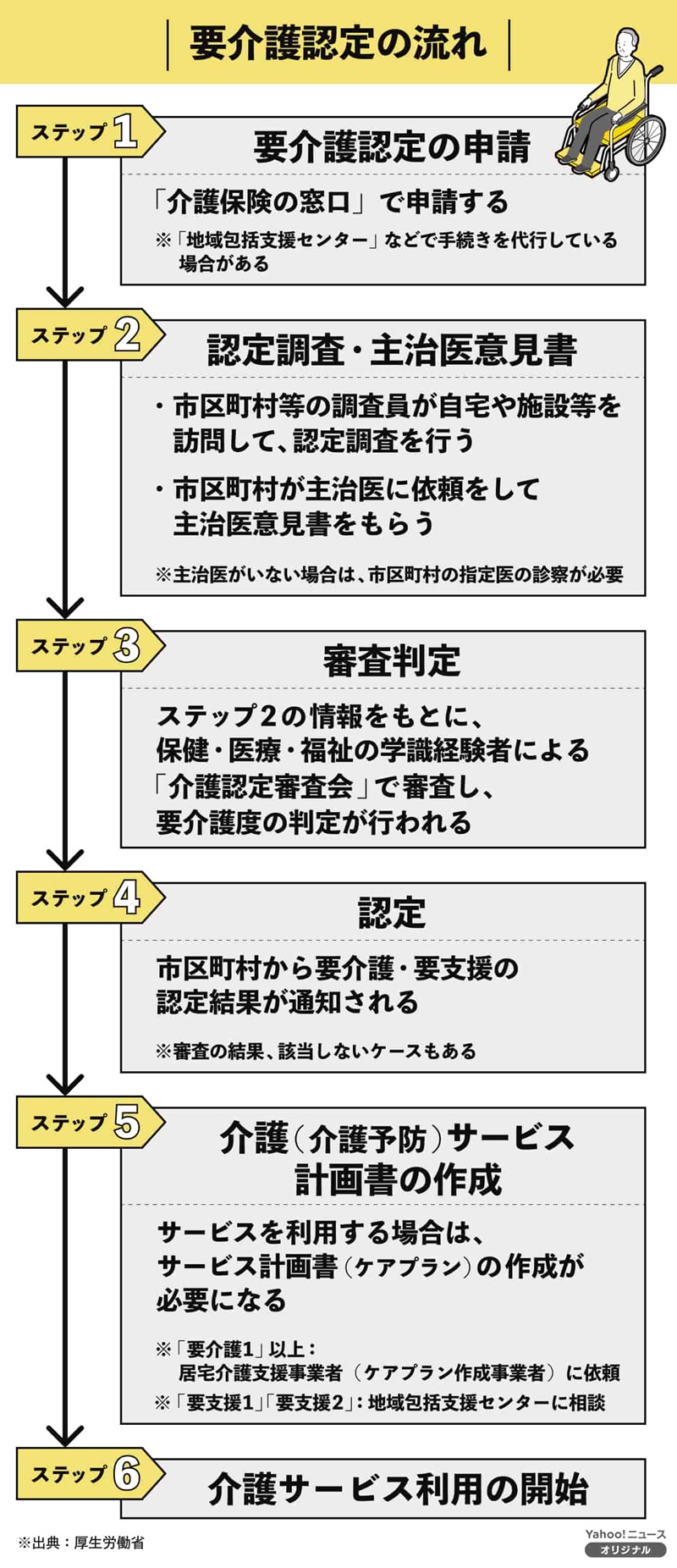

「親が倒れた」「親が病気になった」「親が認知症になった」。そんなときはどうすればいいのだろうか? まずは地域包括支援センターに相談しよう。そして、自治体の役所の窓口か地域包括支援センターで介護保険を申請すると、役所から訪問調査員がどの程度介護が必要かの調査に訪れ、主治医の意見書と総合的に判断され、要支援1・2もしくは、要介護1~5の要介護度が決まる(非該当のケースもある)。要介護度が決まると介護保険を使えるようになるので、要支援の場合は地域包括支援センターに連絡をする(市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者に依頼することも可能)。彼らと相談のうえ、ケアプラン(介護サービスのスケジュール)を立ててもらい、デイサービス、ヘルパーなどの介護サービスを、介護保険を活用して利用する。自己負担は1~3割だ。

介護において特に心強い存在となるのは、おおよそ中学校区に1か所ある地域包括支援センターだ。高齢者が住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らすために、高齢者本人やその家族からの相談受付・情報支援を行う機関であり、介護保険を利用するほどでなくても、気がかりなことがあれば相談できる。介護保険以外にも地元で利用できるサービスの情報を教えてくれるだろう。

親の自宅の近隣に相談できる介護の専門窓口があることは安心につながり、かつ心理的な孤立を防ぐことができる。さらに、介護認定の申請を代行してくれるなど、慣れない事務手続きも助けてくれる。相談料は無料だ。

5. 識者に聞く「仕事と両立しながらできる介護」

Q:介護は仕事とどうやって両立するのが理想でしょうか?

太田差惠子さん

そもそも「介護」という言葉の定義はあいまいです。食事やトイレ、お風呂の介助などを介護と呼ぶことが多いですが、全部をするとなると、「ずっとそばにいなきゃいけない」となり、「仕事は無理だ」ということになりがちです。もちろん、それらの直接的な介護は大切ですが、親の生活環境を、少しでも自立した生活ができるように整えることも大切なのではないでしょうか。親が困っていること、できないことは何かと考え、住宅改修をしたり、サービスを入れたりする。私は、そうした親の生活環境を整えることも「介護」と呼んでいます。

つまり、親の生活全般をより良いものとなるようにマネジメントするのです。親と物理的な距離がある人や心の距離がある人もいますし、絶対に子どもが直接的な介護をしなければいけないわけではありません。どこまでできるか、何だったらできるかを自問自答しながらやっていけば、介護離職には至らないと思います。

── 太田氏は「ビジネスケアラー」という言葉にも違和感があるという。

太田差惠子さん

「ビジネスケアラー」は、経済産業省が定義し、「働きながら介護をする人」という意味で使われています。介護発生による労働者の生産性低下に伴う経済損失は2030年に約9.2兆円と試算され、介護との両立困難が企業活動に対して与える影響は年々増す見込みだと分析されています。

確かに、介護離職が増えることは、日本にとって大きな損失...。企業活動にも影響があることは理解できますが、子どもが親の介護を行うことを大前提としているように思え、少々違和感があります。「ケアラー」とは「介護者」のことです。

まだ親が元気な方は、「親が要介護になったら自分はビジネスケアラーになるんだ」と思い込むのではないでしょうか。国から「仕事も介護も頑張れ」と言われているようで、「んっ?」という感じです。

そもそも、介護保険制度は、家族が担ってきた介護を社会全体で支えること、つまり「介護の社会化の実現」を目的として創設されたのですから。

Q:自分の人生を生きながら、親にできるだけ自立した生活を送ってもらうためには、どうするのが一番いいでしょうか?

太田差惠子さん

私は、親の介護を一つのプロジェクトと考えてみることを提案しています。少しでも、親が自立した生活をできるように応援するプロジェクト。子どもがそのためのマネジメントを行います。まず親の状況を知って、体調が悪そうなら受診を勧める。支援が必要そうなら介護保険の申請を勧める。そうして、親の生活環境を整える。でも、親の多くは「病院なんか行かない。サービスなんかいらない」などと言います。今の高齢世代は本当に嫌がる。そうなると、子どもが全部することになるので、介護離職になりかねないんですよね。

Q:介護離職を避けたい場合、どうするのがよいでしょうか?

太田差惠子さん

一番大事なことは、親の介護が始まる前から、「自分は介護離職は絶対しない」と決断しておくことだと思います。介護保険のサービスを利用する際、ケアマネジャーと向き合うことになりますが、「私は介護離職はしません、私が親の介護に携われるのはこのぐらいの時間です」と伝えて、介護に費やせる時間と金額を具体的に提示し、そのうえでケアプランを立ててもらうことをお勧めします。念のため言っておきますが、費やせる金額も、原則、親のお金にしておくべきです。"決意"がないとぶれるんです。ぶれると、「仕事と親をてんびんにかけて、自分はなんて冷たい人間なんだろう」と罪悪感がわいてくる。すると、介護離職が身に迫ってきます。

介護保険のサービスのほかにも、ボランティアのサービスや、自治体独自のサービスもありますし、お金はかかりますが民間サービスもあります。そういう介護サービスが自転車の前輪としてあり、後輪として、会社勤めの方であれば仕事と介護の両立支援制度がありますから、その2つを上手に使ってやっていけば何とかなります。

Q:介護を職場に言うと戦力外にされることを心配する人もいますが、どう考えるのがよいのでしょうか?

太田差惠子さん

仕事と介護の両立についての情報提供は、2025年に法律が改正され(令和6年改正育児・介護休業法の施行)、仕事と介護の両立支援制度は強化されます。介護離職防止のための雇用環境整備、介護休業や介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認などの情報提供は事業主の義務となります。国としても企業としても、介護のために人が辞めていくことは避けたいので、仕事と介護の両立支援制度をしっかり使えるようにしていきます。

それに、介護休業等を申出・取得したことを理由とする、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いは育児・介護休業法で禁止されています。

Q:介護休業を取ったら、その間はサービスを使わずに自分で介護しなくてはならないのですか?

太田差惠子さん

そもそも介護休業は、法律では93日しかありません。ほとんどの場合、介護は93日では終わらないでしょう。その93日の間に、自分の手で介護をし過ぎると、94日目に仕事復帰はしづらくなる。だからその93日間は、親がなるべく自立した生活ができる体制を整えるために使うんです。つまり、先ほどから言っている「マネジメント」を行う期間なのです。

私は介護は情報戦だと考えています。探してみると有用な制度やサービスはいくつもあるんです。所得が低い場合は、負担を軽減する制度もあります。そういう情報を集めて、親に利用を促す。介護休業を取得して、その間にサービスに慣れてもらったり、施設探しをしたりする人もいます。ただし、親の多くは、そういうものを利用することを拒む傾向があります。だからといって、それらを利用しないと、自身のなかの介護者としての比重が大きくなっていき、仕事が難しくなります。

Q:まだ親の介護をしていなくても、介護を漠然と恐れる人も多くいます。そうした人にかける言葉はどんなものでしょうか?

太田差惠子さん

自分ができることはどこまでかを、しっかり考えてください。みなさん、「考えちゃいけない。介護は子の役割」と思っているんです。例えばケアマネジャーに対し、「私は仕事があるから月に1回しか帰ってこられません」と言ってもいいんです。こちらの状況をしっかり伝えないと、適切なケアプランを立ててもらえません。くれぐれも、どこまでも頑張ろうと抱え込まないでください。介護離職、介護うつ、時々報道されている高齢者虐待、果ては介護殺人などの傷ましい事件も他人事ではないと思います。

また、最初の段階で施設介護という選択肢を除外する人がいますがお勧めしません。「親が家で死にたいと言っているから、施設に入れるのはかわいそう」とおっしゃる。気持ちは分からなくはないのですが、さまざまな事情で、在宅の限界というタイミングがくるケースもあります。

Q:介護サービスを嫌がる親を、どういうふうに説得するといいでしょうか?

太田差惠子さん

子どもが言っても耳を貸さない親は非常に多くて、主治医から言ってもらうと渋々ながらもうなずいてくれた、という声をよく聞きます。また、お年寄りと呼ばれる世代の人々は、長男の言うことだったら耳を貸す人たちも多いので、それなら長男から言ってもらう。「うちの親は誰の言うことだったら耳を貸すかな」と考えてほしいです。ケアマネジャーの言うことなら聞くという親もいます。

また、提案するタイミングも重要です。例えば、親が転倒するとします。大事に至らないと、「よかったね」で済ませてしまいがちですが、「今回は良かったけれど、一回の転倒で歩けなくなることもあるよ」と話すことで、サービスの導入がうまくいくこともあります。

親と向き合うことは、すごく面倒くさいことですよね。でも、これは、親を支えるプロジェクトですから、「うちの親はどうアプローチしたらいいかな」と考えるんです。仕事で、取引先とけんかはしないと思います。こちらの提案を聞いてもらうには、どうアプローチしようかと一生懸命考えると思います。親に対しても、仕事感覚でやるほうがうまくいくケースが多いですね。

それと、自分の親だけが頑固だと思うと腹が立つけれど、どこの親もみんな頑固で子の言うことに耳を貸さないとわかると、ちょっとホッとすると同時に、「もうちょっと頑張ろうか」と思われる方もいらっしゃいます。

元記事は こちら

「#老いる社会」はYahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。2025年、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となります。また、さまざまなインフラが老朽化し、仕組みが制度疲労を起こすなど、日本社会全体が「老い」に向かっています。生じる課題にどう立ち向かえばよいのか、解説や事例を通じ、ユーザーとともに考えます。