ごみが埋立地から溢れる前に。「ごみの学校」で学ぶ、私たちにできること

生活していると必ず出てしまう「ごみ」。決まった曜日に出せばきちんと回収され、リサイクルを進めるための分別ルールもある。そんな日本では、ごみを処理するためのシステムがうまく回っているように見えます。

しかし、そうした「ごみ」のシステムも少しずつ破綻へと向かっています。

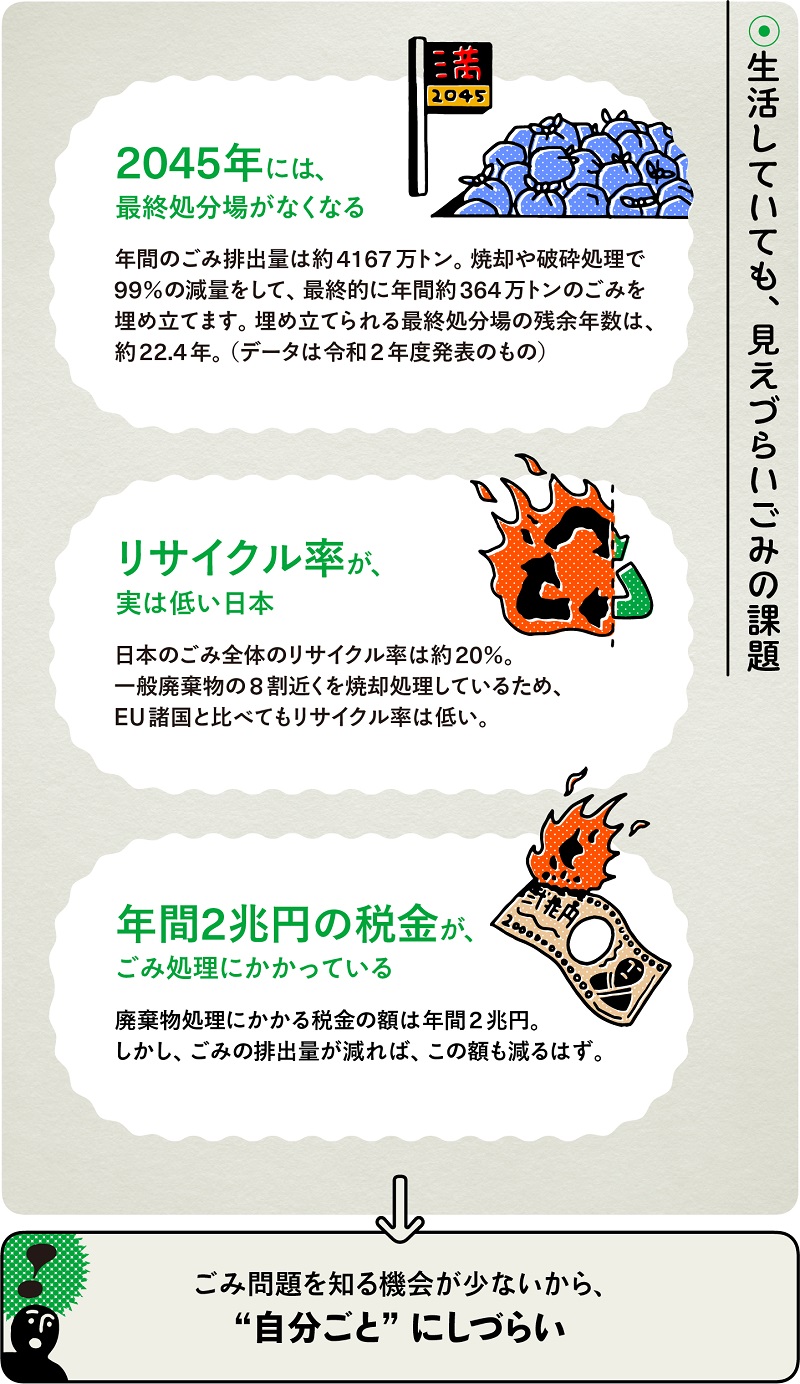

2022年発表の調査では年間のごみ廃棄量が約4167万トン(2020年度 ※1)にものぼり、このままのペースでごみを捨て続ければ、国内の最終埋立地は約20年でいっぱいになってしまうとされているのです。

新しい埋立地をつくることも難しいため、いまある埋立地の寿命がなくなれば、日本はごみで溢れかえってしまうかもしれません。

▼ごみ問題の基礎知識については、こちら

20年後、埋立地が使用不可になりゴミを受け入れられない!? 解決のためにできること

既存のごみ処理の仕組みに依存していては、このままの社会生活を維持するのは難しい。そんな現状だからこそ、ごみを捨てる私たち自身がごみ問題に関心を持つ必要があるのです。

しかし、「ごみ問題に興味を持とう!」と言われてもピンとこない......そう感じる方も多いのでは?

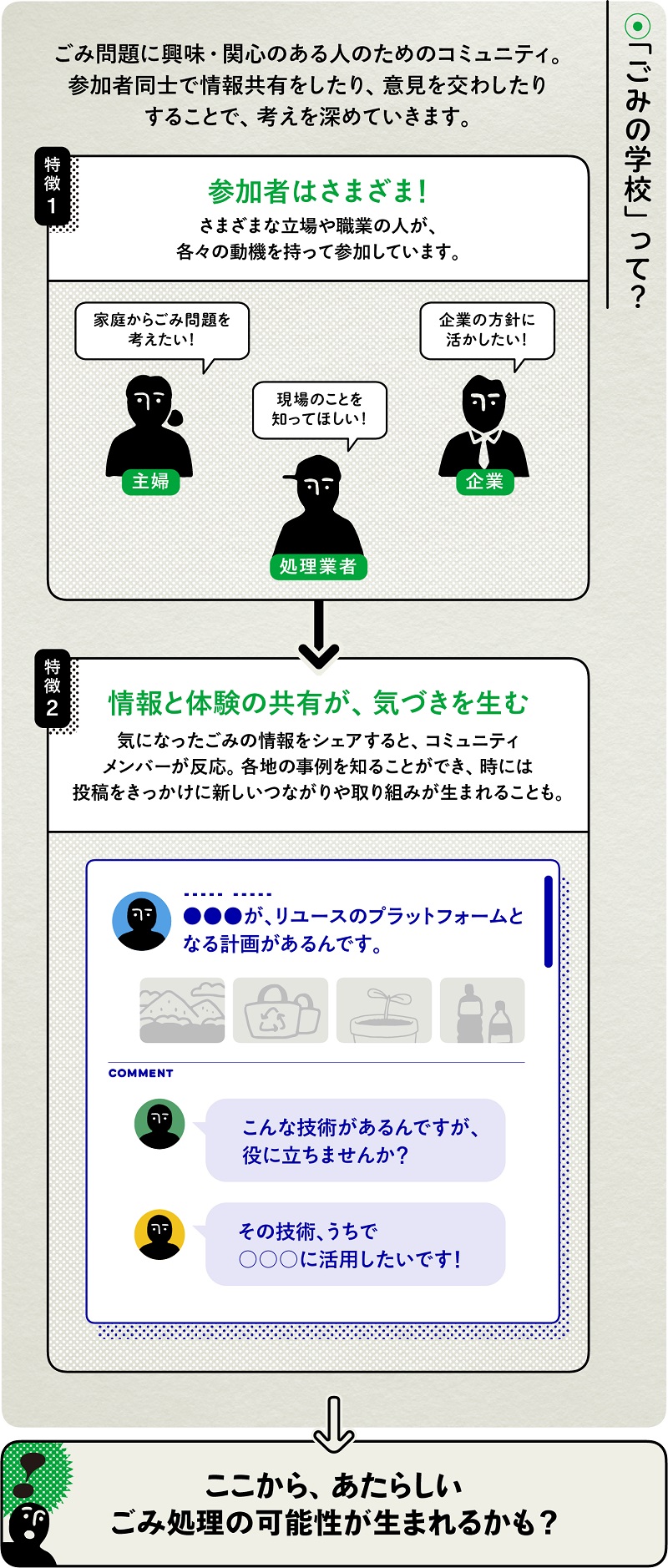

そんな状況を変えようとつくられた、「ごみについて学ぶ」ためのコミュニティがあります。その名も、「ごみの学校」。

運営されるFacebookグループには、主婦から企業の役員、社員、廃棄物処理現場で働く人まで、あらゆる立場の人が参加しているそう。

立場が違えば、ごみに対して思うことも異なります。参加メンバー同士の疑問や意見をシェアしあうことで、ごみ問題解決に向けた多種多様な気づきが生まれているのだとか。

「ごみの学校」の運営代表として、多くの人々とごみの意見交換を続ける寺井正幸さんに話を聞くと、次のような現状が見えてきました。

この記事でわかること

- 世代によって違う「ごみリテラシー」

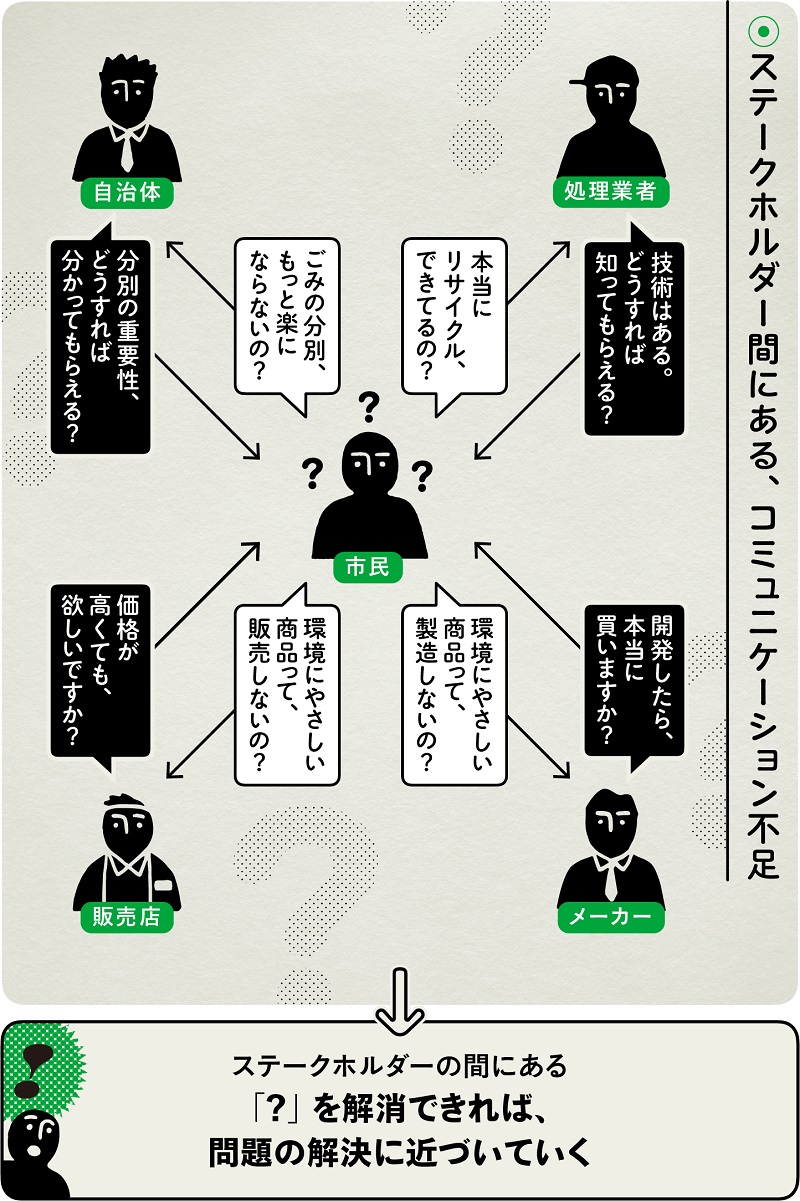

- 市民、処理業者、販売店、メーカー、それぞれにとっての「知らないこと」

- ごみ問題の一番の問題は、コミュニケーション不足!?

- 「ごみの学校」が生む、ごみ処理の未来

ごみ問題を難しくしている一番の理由は、私たちの「コミュニケーション不足」でした。

反対に言えば、メーカーや企業、家庭、処理業者など、立場の違う人々のコミュニケーションの先に、ごみ問題解決の光明があるのかもしれません。

ごみで溢れかえった未来を避けるために、私たちに何ができるのか? 寺井さんのお話を通じて紹介します。

寺井正幸さん

1990年京都府亀岡市生まれ 大阪在住。兵庫県立大学環境人間学部卒業後、産業廃棄物処理業者に入社し、産業廃棄物処理を中心とした営業を行う。事業の中で、産業廃棄物に関するセミナーや講演に50回以上登壇。ごみの学校を運営し、普段目に見えないごみのことを、できるだけ分かりやすく伝え、「ごみを通してわくわくする社会をつくること」を目標に活動している。

ごみ問題の「ブラックボックス」と、その弊害

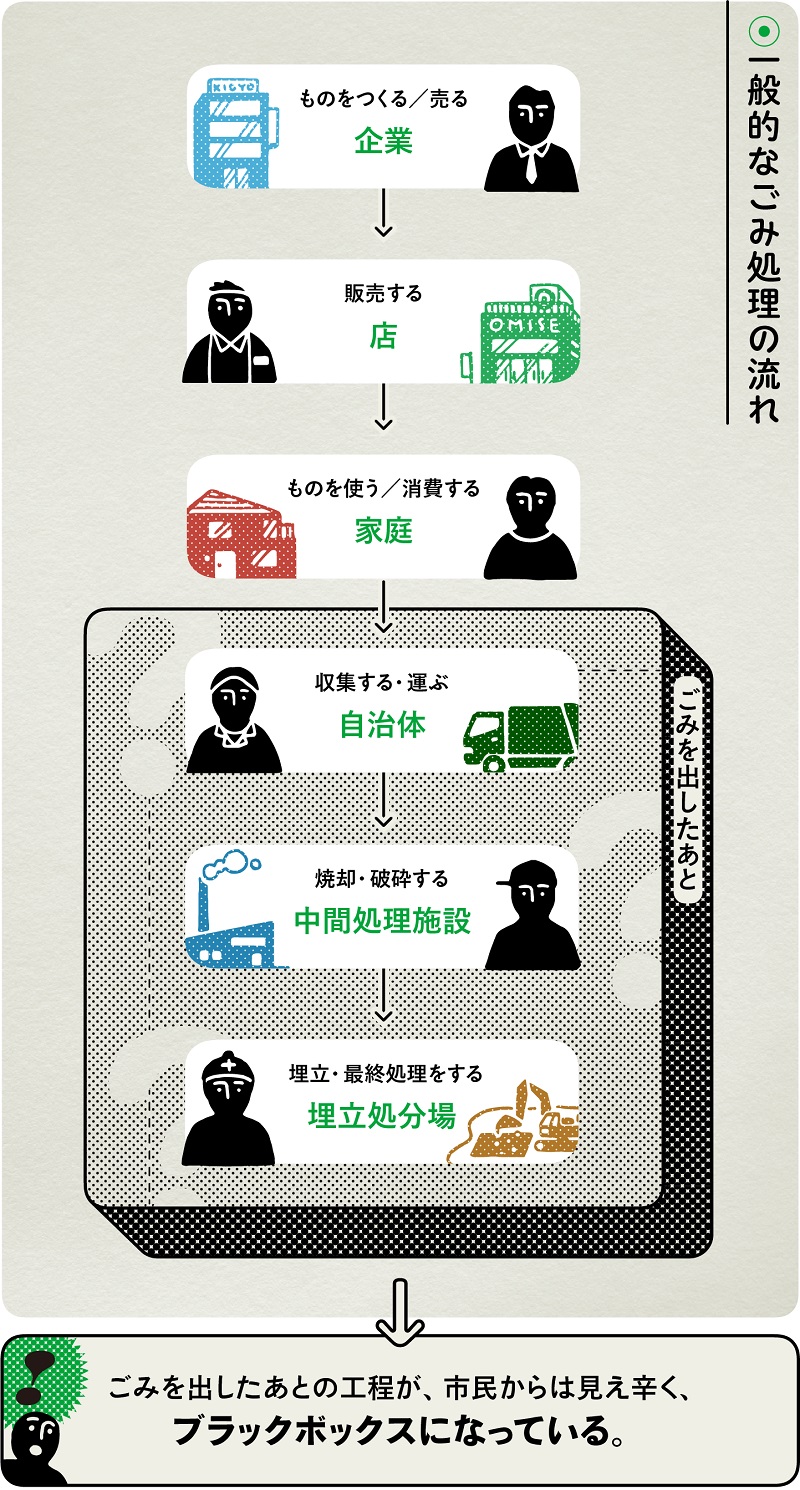

そもそも、私たちの家庭から捨てられたあとに、ごみはどのような過程を辿って処分されるのでしょうか?

実は、「捨てられたあと」にこそ、最初のコミュニケーション不足が隠れているのです。

私たちがルール通りにごみを捨てていても、捨てたあとの処理の流れを見る機会はほとんどありません。

街中でごみ収集の車を見かけることはあっても、「その先」である廃棄物処理業者の方と接する機会はほとんどないからです。

このブラックボックスが、本来はみんなでコミュニケーションを取り合って解決するべきごみ問題を、「よくわからない問題」にしています。

ごみ埋立地の残余年数や、リサイクル率などについては知らない人も多いはず。ごみ問題を解決するためには、廃棄量を減らすことはもちろん、リサイクル率の向上によって「埋め立てる量」を減らすことが必要になります。

こうした、あまり認知されていない課題に対して、ごみ処理業者は地道に向き合い続けています。

寺井さんは、ごみ処理業者の努力についてこう語ります。

「ごみ処理の業界としては、新しい処理技術をつくろうという流れはあるし、実際にリサイクル技術の開発も進んでいます。ただ、こうした技術はどれも、15年ほど前に開発が進み、コスト面の課題をクリアできずに普及しなかった技術なんです」。

そのイメージとコミュニケーション不足が、リサイクル技術の浸透しない要因の1つだといいます。

「新しいリサイクル技術が生まれても、捨てる側にとっては『裏で何かわからないことが起きて、分別の面倒臭い作業が増えた』という認識になってしまうかもしれない。捨てる側の感情や手間にも寄り添ったコミュニケーションがもっと必要なんだと思います」。

人々が具体的な課題を知ることが、ごみ処理問題を解決する一歩に繋がるはずです。

世代によって違う、「ごみのリテラシー」

ごみ問題が難しくなっている理由は、他にもあります。

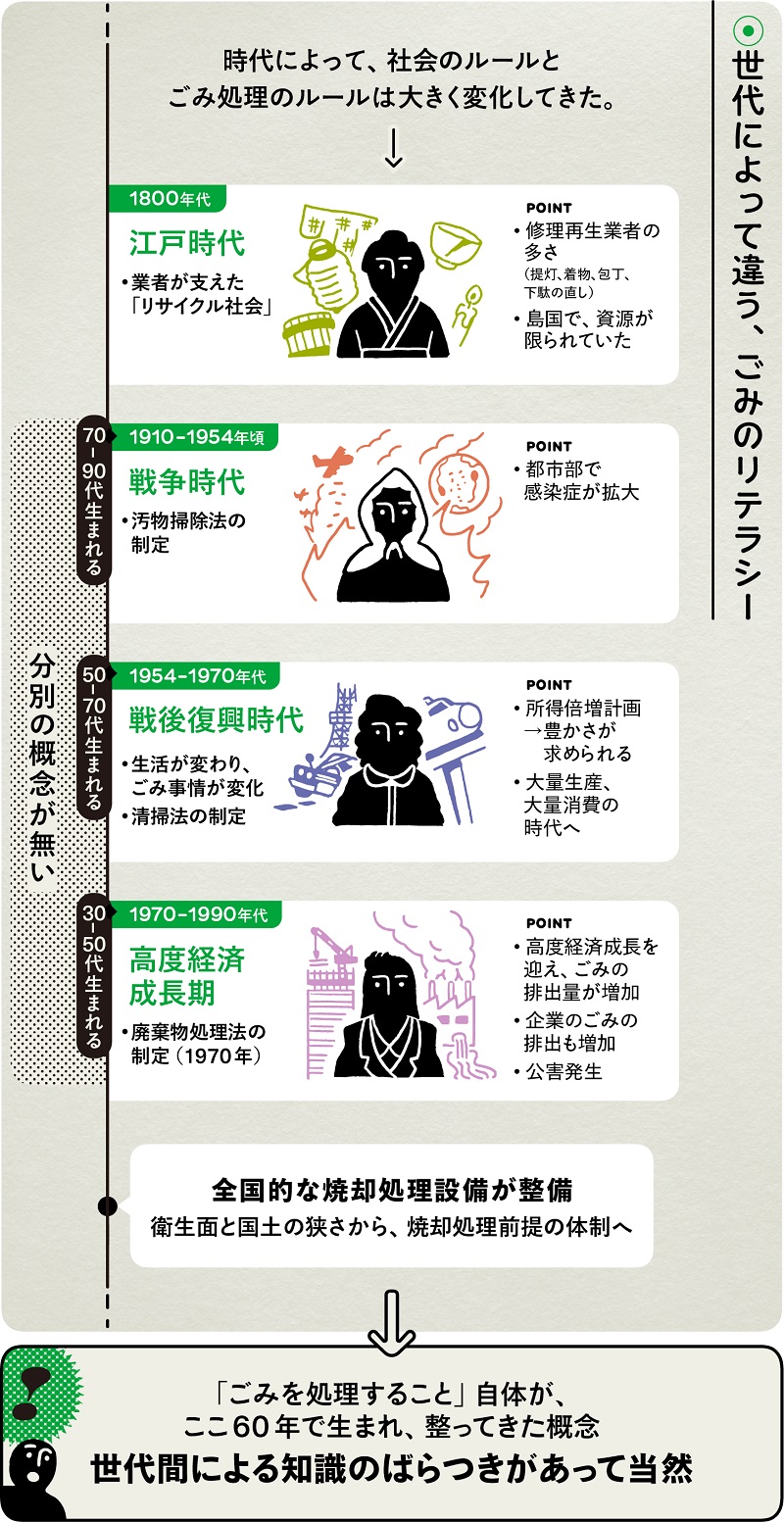

原因となっているのは、時代によって変化してきた「ごみのリテラシーの違い」です。

「環境のために、ごみを分別するべき」という社会通念はすでに浸透しているように思えます。しかし、その常識はここ数十年で生まれた「新しい社会通念」にすぎません。

ごみに対する考え方は、時代の変化とともに変わってきました。

このリテラシーに違いがあるということは、そもそもの「なぜ分別する必要があるのか?」「それはなぜ重要なのか?」といった前提が共有されていないことになります。

そんな状態で議論をしても、「ごみ問題にこう向き合うべきだ!」という1つの結論を出すことは難しいでしょう。

これまでを見てわかる通り、ごみにまつわる諸問題の背景には、市民や企業、自治体、廃棄物処理業者の間の「コミュニケーション不足」がありました。ごみの知識と事情をあまり共有できていないから、問題解決への一歩も踏み出しづらい。

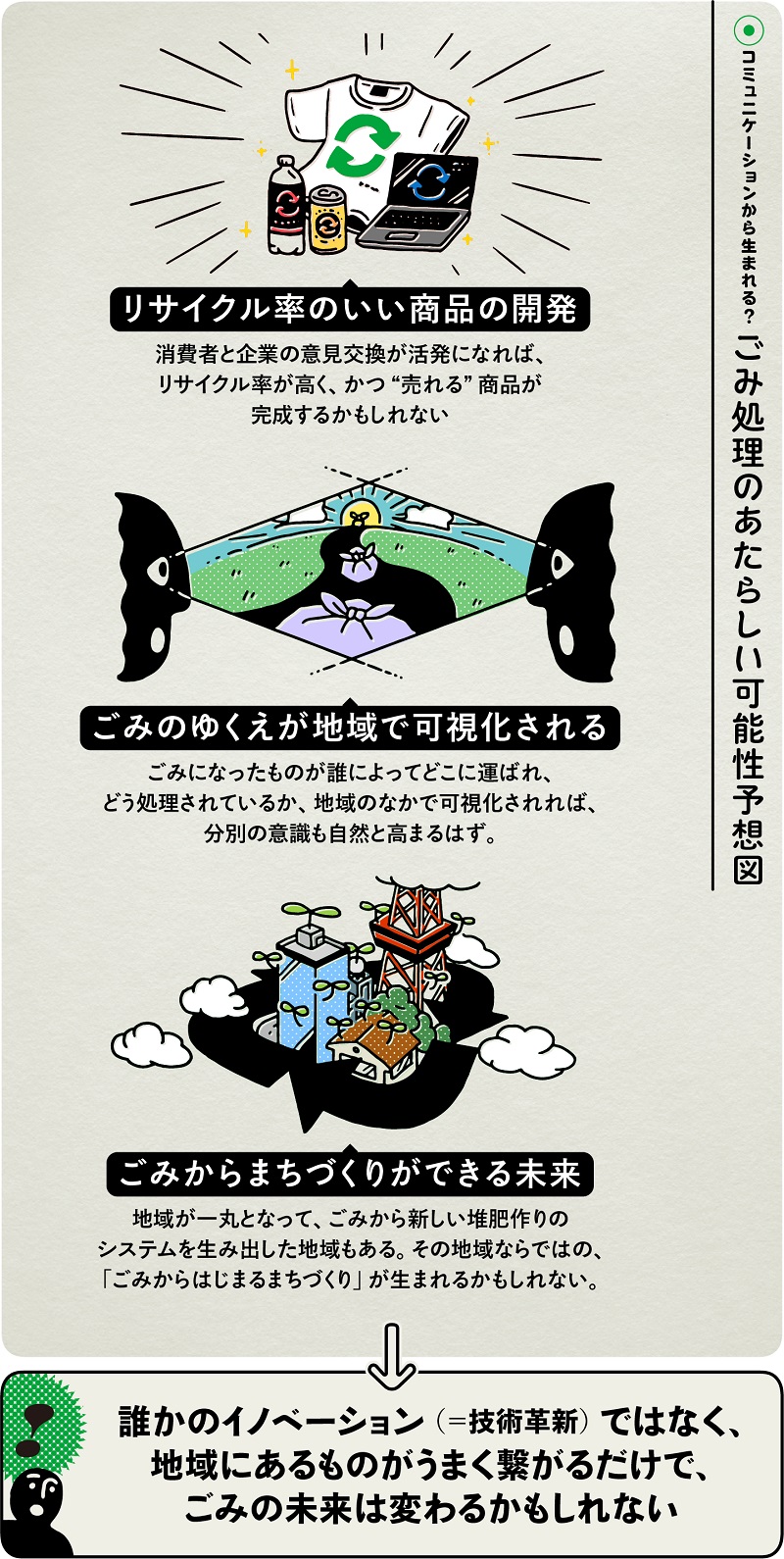

では、ごみにまつわるコミュニケーション不足を減らすことこそが、ごみの課題解決やリサイクル率の向上につながるのではないでしょうか?

実際に、コミュニケーションを通して生まれた、ごみ削減に貢献するような商品も存在します。

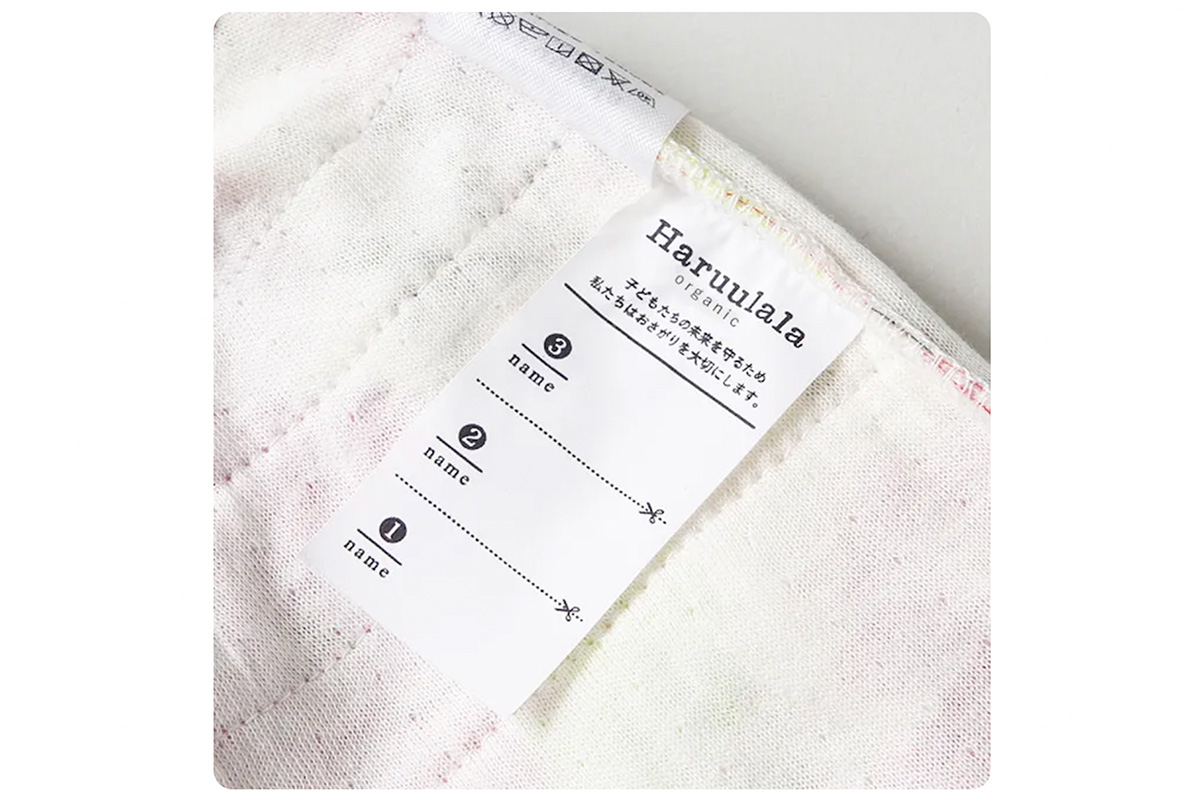

Sunday Morning Factory 株式会社が運営する赤ちゃん服ブランド『Haruulala organic』では、商品のお名前タグに工夫が。その工夫とは、この服を「おさがり」としてもらった赤ちゃんの名前を書ける欄があること。

成長の早い赤ちゃんの洋服は、まだまだ着れる状態で捨てられてしまうこともしばしば。

洋服メーカー側の「着ることのできるうちは、長く着てもらいたい」という思いと、ユーザーである親たちの「おさがりでもらった服には、名前を書くところがなくて持ち主がわかりづらい」という気持ちが共有されたことで、この商品が生まれています。

ユーザーとメーカーが、お互いの考えていることをうまく共有するだけでも、ごみ問題に向き合うための新しいアイデアが生まれるのです。

いまの世の中で解決するべきコミュニケーション不足は、こんなにも存在します。

この「わからない」部分を解消するコミュニケーションのために、『ごみの学校』を開いたという寺井さん。

家庭生活における疑問が、企業のサステナブル担当者にとって大きな気づきになったり、寺井さんが共有した情報に対して、また別の廃棄物処理専門業者の方が新しい知見をシェアしてくれたり。

さまざまな人が公平に会話できる場になってきているといいます。

同じ「ごみへの関心」で繋がった個人同士が話すことで、立場の違う人だからこそ「新しい問題意識」に気づいたり、これまで知らなかった「身近で実行できるアクション」を教わったりできる。

「コミュニケーションのボタンの掛け違いをなおす、ということは、ごみの学校でやっていけると思うんです」と寺井さん。

こうしたコミュニティのなかで起こるコミュニケーションが、「ごみ問題を解決できる未来」に繋がるかもしれません。寺井さんは、「ごみ問題の可能性は、たくさん妄想できるんです」と語ります。

「ごみ問題の解決が、技術的なイノベーションによって起こるとは限りません。例えば、地域のなかでのごみとリサイクルの流れが見えるだけで、みんなのごみへの向き合い方は変わるかもしれない」と寺井さん。

相手が見えることで、想像できることは増えるもの。「『3丁目の誰々さんがごみを回収してくれるおかげで、この街のごみはリサイクルされているんだ』とわかれば、『自分も分別くらいは協力しよう』と思えるかもしれない」。

個人にできることは、小さなことかもしれません。それでも、自分の暮らす街でどうやってごみが処理されているのか、まずは調べることからはじめてみてはどうでしょう?

そうして得た知識を誰か身近な人に話せば、ごみ問題への関心が育っていく。技術革新よりももっと身近で、問題解決に向けた大きな力を持つ、「ごみにまつわるコミュニケーション」が生まれていくはずです。

-

執筆乾隼人

Twitter: @inuiiii

取材長谷川琢也Twitter: @hasetaku

Facebook: hasetaku

取材・編集友光だんご(Huuuu)Twitter: inutekina

Facebook: tomomitsudango

デザイン杉本陽次郎