廃タイヤで地産地消のエネルギーを! 青森・八戸発のタイヤボイラーが描く未来

私たちが普段使っている、電気やガス。そのエネルギー源はどこからきているのか、みなさんは考えたことはありますか?

日本での発電量の割合は、化石燃料による火力発電が70%以上。しかしながら、石油や天然ガス、石炭といった資源は日本にほとんどありません。日本の2020年度のエネルギー自給率は11.3%と、先進国のなかでも低く、海外からの輸入に頼っている状況です。

しかも、昨今の化石燃料の価格高騰により、電気料金の値上げなど、私たちの生活にも影響を及ぼしています。そんななか、代替燃料として注目されはじめているのが、廃タイヤ。もともと、処分に困る"ゴミ"だった廃タイヤをエネルギー源として使えたら、ゴミの問題とエネルギーの問題がどちらも解決することにつながるのでは......?

青森県八戸市に、タイヤ用のボイラーを製造・販売している、廃棄物燃焼器専門メーカー、株式会社工藤があります。自転車販売業からスタートした同社は、現在、独自の技術でタイヤボイラーを製造。廃タイヤを燃料にした熱エネルギーは、銭湯や温水プール、ホテルの給湯、ハウス園芸の暖房などに活用できるのだといいます。

代表の工藤博さんは、「発電できる設備が、もっと小さくてもいいからたくさん散らばっていたら、エネルギーを地産地消できる」と話します。エネルギーの地産地消とは?

さらに、大学教授からの依頼で、家畜の糞尿から水素を取り出す試験機の開発に成功したものの、自分たちのもとで製品化するのは断ってしまったというエピソードも飛び出します。環境問題を解決する一助になりそうなのに、一体なぜ......? 世界的なエネルギー問題や、ライフラインのあり方についてもつながる話です。

廃タイヤを燃やして熱エネルギーに

── ホームページを拝見したのですが、廃タイヤを燃やして熱エネルギーに変える装置を販売しているんですよね? これはどういうものなんでしょうか。

はい。廃タイヤを熱エネルギーにしているボイラー施設は日本全国にあるんですが、大工場など、どこも規模が大きいんですね。私たちが作っているタイヤボイラーは、例えば、温泉施設、温水プールや老人ホームのお風呂など、比較的、小規模な施設の熱源として使用できるのが特徴です。

── そもそも、廃タイヤを燃料として活用している事例はまだ珍しいのではないでしょうか?

廃タイヤは回収されたのち、再生タイヤや再生ゴムの素材になるほか、化石燃料の高騰に伴い代替燃料として使われるケースも増加しています。

ただ、小規模な施設で燃料として廃タイヤを使用している例はありませんでした。タイヤは燃えやすい一方で、公害が出るなどのマイナス要素もあるので、単純に燃やすだけではダメで、しっかりした仕組みが必要なんです。うちのボイラーには、そうしたマイナス面を低減させる技術が詰まっています。

── どういう技術なんでしょうか?

昔の学校にあった焼却炉をイメージしてもらえるとわかりやすいんですが、ゴミを投入すると、一瞬で炎がブワッと燃え上がりますよね。それをグラフ化すると、火がブワッと燃えて、なくなる。また次に投入するとブワッと燃えてなくなる。でも、火の温度が上がったり下がったりするときに、有害物質のダイオキシンが出てしまうんです。

そこで、このボイラーは1100度以上の温度を保って燃焼させ続けることで、ダイオキシンを出すことなく、タイヤを燃やしきることができます。

── そんなことができるんですね。装置の中でどういうことが起こっているんでしょう......。

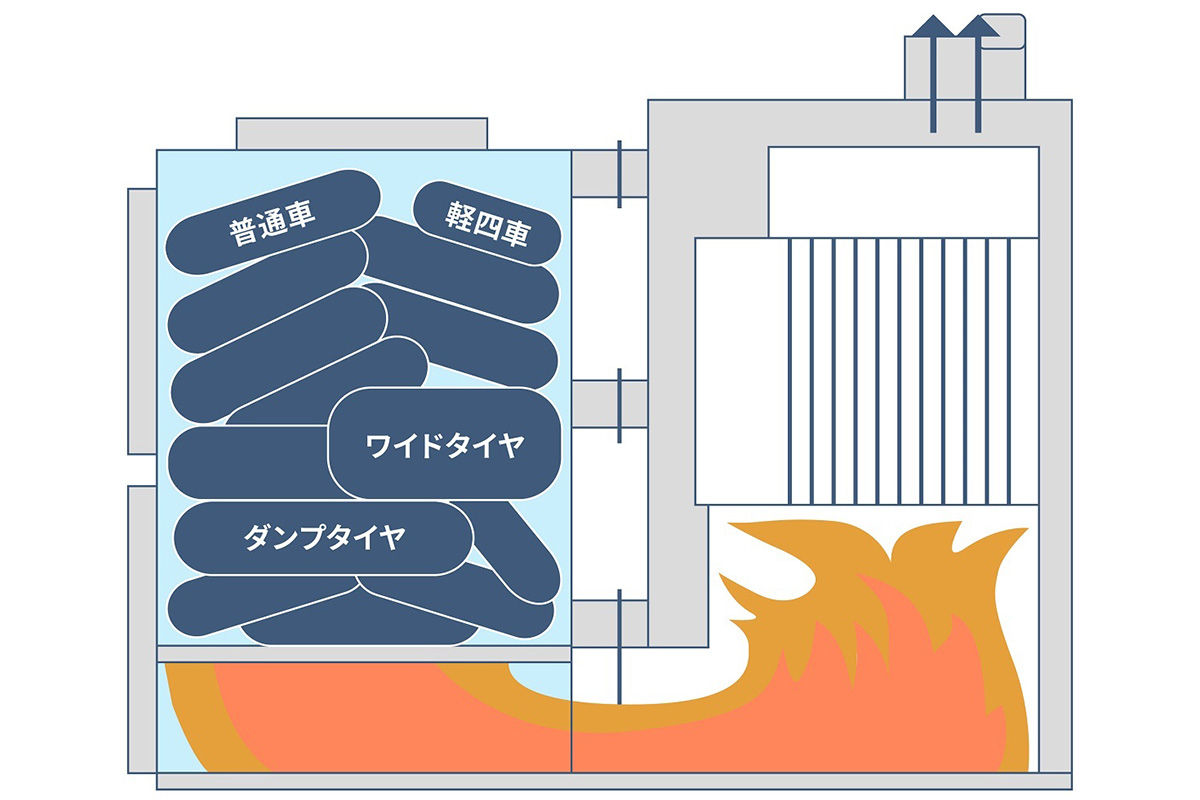

このボイラー内のイメージ図を見ていただくとわかりますが、タイヤが積み重なっていますよね。オレンジの部分は炎なんですが、一番下の層のタイヤだけを燃やしているんです。

火の形やスピードをコントロールすることによって、一番下の層のタイヤが燃えると、次のタイヤが下がってくる。これによって、1100度以上の高温で燃やし続けることができる。これ、簡単に言ってるけども、実はすごく難しくて。火って形がないからハンドリングが容易じゃないんですよ。

── !? ちょっと理解しきれていないのですが、すごいことをされているわけですよね。

そうですね、一定に燃やし続けるためには、次の火の動きを常に予測しながらコントロールしなければならないので。「すごいです」とは謳ってないんですけど、本当はすごいんです(笑)。燃焼の状況を常にモニターしながら、コンピューターで制御して燃焼をコントロールしています。

今まで国の機関や独立行政法人、メーカー、研究者とかいろんな人に会ったんだけど、そう簡単じゃないよねって口を揃える。だからこのボイラーを真似できた会社はまだありません。

地産地消のエネルギーを

── 燃料となる廃タイヤはどこで入手しているんですか?

一般的に、タイヤを交換すると、カー用品店や自動車販売店などに廃棄物処分費を支払って引き取ってもらいますよね。その廃タイヤは通常、中間処理会社が引き取り、分解・破砕などを行います。うちは中間処理会社も運営しているので、自動車販売店などから直接、廃タイヤを引き取っているんです。

そして、青森近辺の地域では、私たちがサプライヤーとして廃タイヤの供給も行っています。他の地域でボイラーを導入したいというお客さまがいた場合は、私たちががんばって現地のサプライヤーを探して、契約する流れになります。

── 全国的に確立されているものではないから、導入するのも大変なんですね。

ジェットクリーンボイラーを導入いただくと、エネルギー費は石油やガスを燃料に使うボイラーに比べて最大20分の1くらいにまで下がります。ただ、ボイラーを買って設置する費用は最初にかかりますし、年に一度はメンテナンスも必要。廃タイヤは重いのでボイラーに入れる手間もあって、面倒くさいところもあります。それでも導入したいというお客さまがいたら、現地で廃タイヤが入手できるように私たちもひと肌脱ごうと。

── ガスや石油のような燃料だと、ボイラーにパイプを繋げば自動で供給できますもんね。

一般的に使われている燃料の場合、すでに供給ラインが構築されている土地が多いです。特に都会のように建物が密集している地域では、ガスや石油を使うのも、ある意味、無駄がないとも言えますよね。廃タイヤはある程度の保管場所も必要ですし、どこにでも導入するべき!という話でもないと思います。

だけど、ちょっと田舎の方へ行くと土地が広いし安いから、見直していってもいいんじゃないかと。今の時代、地域にあるエネルギー源を使って、半径50kmレベルでエネルギーを作ってまかなうことが大事だと思うんですよね。それで足りないような都会では、世界的なサプライエネルギーでまかなうっていう順番じゃないですか。今はそれが逆なんですよね。

廃棄物を利用したサーマルリサイクルの火力発電所を作ったとしても、そこにゴミを集約するためには、長距離を運ぶ必要がでてきますよね。1か所に集約するのはコストの低減にもなると思うんですけど、別のリスクも生まれる。例えば、有事の際に発電所が稼働できなくなったら、エネルギーの供給ができなくなるかもしれません。

青森でいうと、Jアラートが鳴ることもしばしばあり、万が一、エネルギー施設が狙われたら......と想像しないわけじゃないんです。発電所を小さく分散して1000か所あれば、どこかが動かなくなっても、カバーできるじゃないですか。

── 物騒ですが、今の時代、もはや無視できない話ですね。

もはや日本全国、色んな意味でエネルギー問題は人ごとではないと思いますね。

最高のF1マシン1台を作り上げるような感覚

── 工藤では何年くらい前からタイヤのボイラーを作っているんでしょうか。

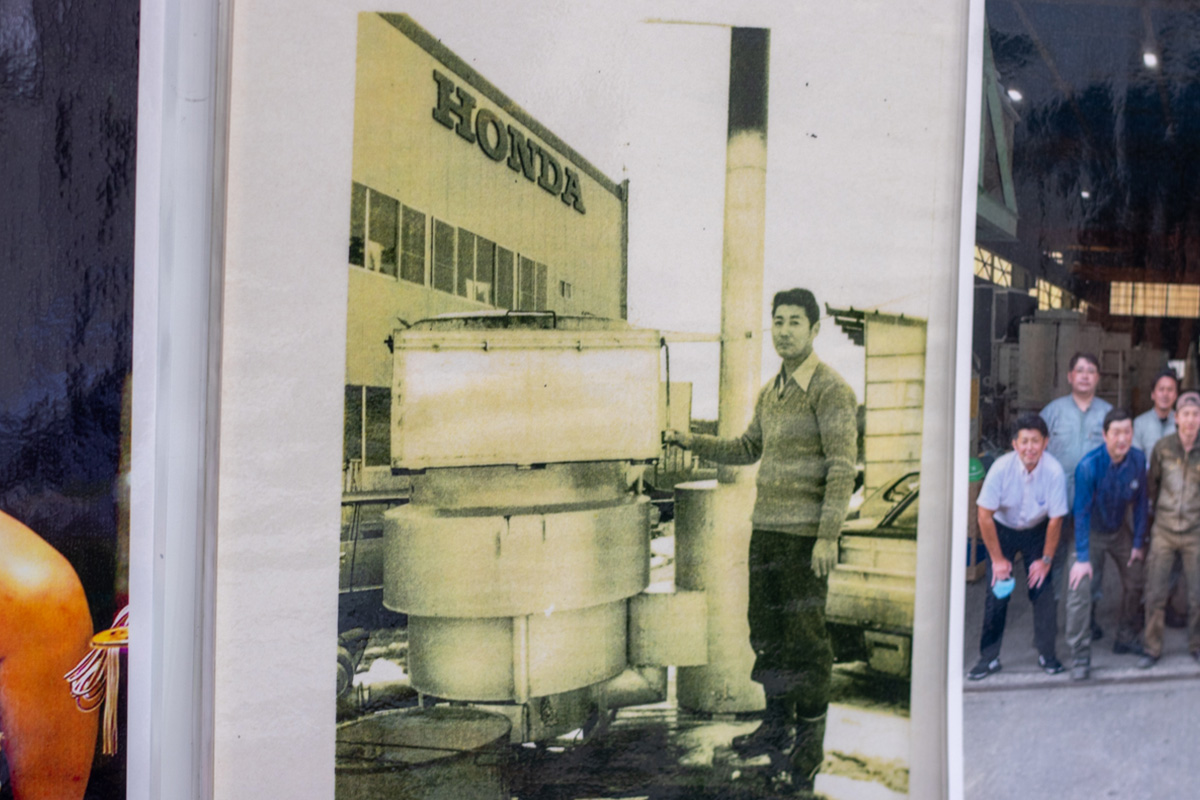

先代の父が約50年前にはじめました。この会社は最初、自転車屋だったんですよね。自転車、バイク、自動車と、高度経済成長とともに取り扱うものが変わっていき、タイヤも大きくなっていきました。

青森は雪が多いので、スタッドレスタイヤと夏タイヤをシーズンごとに交換するのですが、スタッドレスタイヤは少しでもすり減ると新しくしなきゃいけない。だからタイヤが廃棄される回転率も早くて。

店の裏にタイヤがどんどん積み重なって、ピラミッドみたいになったんです。それをなんとかするために、タイヤを燃やすボイラーを自分で作りはじめたと聞いています。

── 廃タイヤをなんとかしたいという思いから、ボイラー作りがはじまっているんですね。

そうですね。うちの親父はバイクのレースが好きで、若いときからマシンをいじっていたんです。レースで勝とうとすると「パワーを上げなきゃ」「性能を上げなきゃ」っていう繰り返しなんですよね。そういう技術を注ぎ込んでいったわけです。ボイラー屋が作ったボイラーではなくて、自動車屋が作ったボイラーなんです。

── へえー!

私もボイラーを作るとき、最高のF1マシン1台を作り込むような感覚です。作ってセッティングして、「いいセッティングになったぞ、調子いいぞ、パワーが出るぞ」みたいな感じ。

── 工藤さんもレースがお好きなんですか?

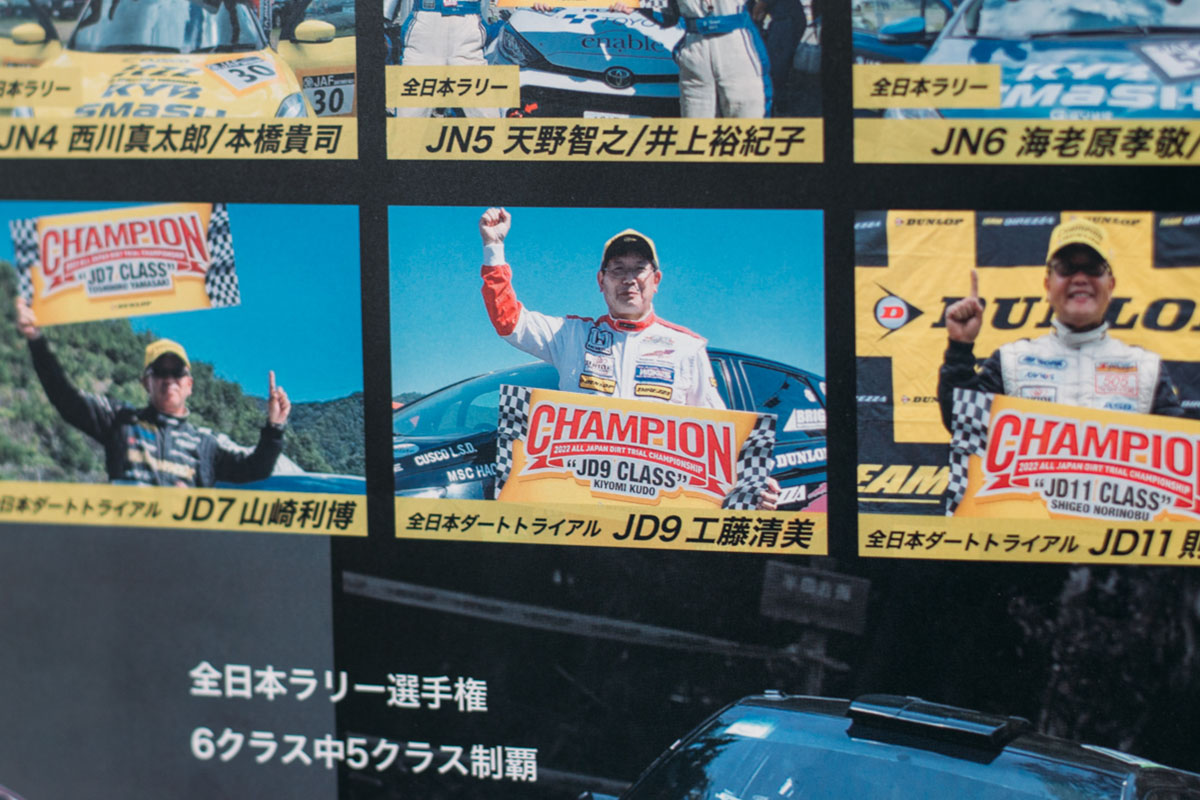

そうですね。私は3人兄弟の末っ子で姉と兄がいるんですが、その兄と私と息子で今でもレースをやっていて、兄は7回チャンピオンをとっている。ここにいるんですけど。

── すごい! お兄さんは全日本のチャンピオンなんですね。

私はケガばかりでプロにはなれなかったんですが、今では息子のレースメカニックとしてモトクロスバイクをいじっていて、全国各地のレース場の土質や乗り手に合わせて細かくセッティングをしています。

エンジンがかかる瞬間に爆発的なパワーを出すには、どういう温度条件で、空気圧で、どういう仕組みで、パワーが出るのかを突き詰めるのが楽しい。うちの血筋は頭がいいわけじゃないから、緻密に計算するとかではなくて、感覚的なものなんですけどね。

引き際の美学

── きっと、経験あってこその感覚なんでしょうけれど。

そうですね。約10年前かな、東北大学の教授がうちに来たんです。その先生は、木などのバイオマスから水素を取り出す研究をしていて、試験管レベルでは実験が成功したと。それで、次のレベルの試験機を作ってみないかという相談でした。

うちともう1社にお願いして、そっちのほうが予算が多かったんですけど水素は出なかった。でも、うちでは使うバイオマス選びからはじめ、青森県で未利用の家畜糞尿に的を絞り、それに合わせて試験機を作成し、94%ぐらいの水素を出したんですよ。そこから水素膜というものを通して、純粋な水素を取り出せば、燃料電池などに使えるんですよね。

── すごい。そういうアイデアは研究者の方が思いついたけれど、それをかたちにする技術は工藤にあったと。

私は、化学式を書けって言われても書けないんですよ。だけど、感覚的に「こうすればこうなる」っていうのがわかる。自分でもびっくりしたんですけど、一晩で設計図を書いたんです。いや、一晩っていうか、1時間ぐらいパソコンで絵を描いて、「こうやったら水素がとれそうだな」みたいな。

── その機械は、製品化しないんですか?

先生にも言われたのですが、お断りしました。もっとお金をかければ大きいものが作れるはずなんです。だけども、自分にはまとめられない。デカすぎると思ったんです。

というのも、海外からも売ってくれって話がきたんです。しかも、すごい金額で。その額だと、水素を作る費用対効果としてはよくないですよって説明したんだけど、それでもいいからと言うわけです。ああ、これは技術を狙っているんだと思いました。

そうするとコピーアンドペーストでどんどん装置が作られて、水素を作って日本に売る、みたいになるじゃないですか。

── えええ......怖い。

だから、自分はもうこれ以上はやらないと決めました。先生には、この案を大きな会社に持っていって製品化してもらってもいいですよって。

── そこでやめるのはすごいですね。工藤さんのお話を聞いていると、商売っ気がないというか......、「これ以上いったら危険」みたいな感覚をすごく持ってらっしゃるんですね。

三途の川じゃないけど、こっから越えるとやばいなって感じたとき、止めることはよくあります。

── 野生の勘みたいな。一方で、先ほどの技術が広まったら、エネルギーを地域の中で循環させていくような世界に一歩近づくようにも思えるんですが。

目指すのはいいんですよ。だけど、その技術をきちんとハンドリングできるやつが、世界中に何人いるのって話です。下手な人が扱えば、爆発して死ぬかもしれないんですよ。

水素って危ないんです。無味無臭で見えないし、匂いもないから、間違えて水素が充満した空間でカチッとライターでも点けたら、ドッカンてね。その海外の人が来たときに、日本からこの技術が出たら大変なことになってしまうと直感しました。

しかもこの技術のなにがすごいって、二度美味しいんです。今まで糞尿からメタンをとる技術自体はすでにあって、ヨーロッパで主流だった。でも、水素を取って、さらに副産物としてメタンがとれるって技術だったんです。

── へえー!すごい技術。

東北大学の名誉教授の特許なので、私が考えたわけじゃないですけどね。

── でもその装置の仕組みを作ったのは工藤さんですよね。特許はとらなかったんですか?

とってないですね。国が発行している本に載せてもいいかって先生から連絡がきたから、「もういいです、自由に使ってください」って。

── あんまりそういう執着はないんですか。有名になるとか、いっぱいお金を儲ける、みたいな。

もちろんお金を儲けたいとか、いい服を着たいとかって欲はもちろんあるんだけど、そこばかりになってしまうと、なんかダメになりそうなので。いいとこでやめるっていう。

── えー! 潔い。

金融機関にも言われるんですよ。「ジェットクリーンボイラーを年間100台作れる生産体制を作って、今の10倍の事業規模にしたら儲かるでしょう、何でやらないの」って。いや、そうなったら、そのボイラーを整備しに行くスタッフが足りないし、事故が起きたら元も子もないじゃないですか。そっちの方が危ないので、そこは目指すべきじゃないなって。だから、ジェットクリーンボイラーも生産・販売台数を極端には増やさない方向にしています。

── クオリティや安全性が犠牲になってしまうならやめようと。工藤さんはもともとそういう性格なんですか。

うーん、考えたことなかったですけど、バイクやレースの影響はありそうですね。レースってギリギリを攻めるんだけど、速いからって調子に乗って突っ込むのはバカがやることだと。その年の最初のレースでひっくり返って、残りのレースを無駄にしちゃダメなんだよ。ケガしないで帰ってきて、全てのレースを戦うのが大事なんだよと。

地元・八戸に思い描く未来

── 工藤さんはタイヤボイラーや水素の装置など、すごい技術をお持ちですが、これから挑戦したいことはあるのでしょうか?

廃タイヤを燃料にしてアルミをリサイクルする技術を寝かせているので、将来的にはそれも生かしていきたいです。

それから、今は、タイヤボイラーから作った熱エネルギーを使ってサーモン養殖に挑戦しようと思っているんです。八戸市はかつて日本有数の水揚げ量を誇っていたのですが、今は獲れなくなっている。地球温暖化で魚がどんどん北上して、いずれ魚がいなくなるんじゃないかという危機感があります。

そこで夏は冷房、冬は暖房で温度管理すれば、養殖が可能になります。ボイラーで火を燃やして蒸気にして、吸収式冷凍機に入れると、冷房などにも転換できるんですよ。これは、次の事業として考えています。

── 廃タイヤから養殖もできるんですね! すごい。工藤さんには、そうした技術を活かして、こういう未来にしていきたい、というビジョンはあるのでしょうか。

最近、いろんな大企業がモビリティやAIなんかの最新技術を活かした実験都市にチャレンジしていますよね。私は八戸生まれなので、その八戸版みたいなのを、いつも考えています。高いところから八戸の街を俯瞰していたときに、海があって、山があって、人がいて、ゴミからエネルギーを作って、そのエネルギーでお風呂に入ったり、野菜を作ったりしているようなイメージです。これが八戸でできたら、他の都市でも真似できるじゃないですか。

ただそれを実現するには自分の力だけでは難しいので、まずは知事や市長や、地元の企業ともお話しして、こういう八戸を作りませんか?と、地道に働きかけていきたいと思っています。

おわりに

筆者は株式会社工藤のある、八戸市出身・在住ですが、地元にこんなにもすごい会社があるなんて知りませんでした。「火の形をコントロールする」とか、「豚や鳥の糞尿から水素を取り出す装置の開発にも成功した」などの技術を持ち、本気を出せばすぐにでも世界的な大企業になれそうに思えるのに、必ずしも会社を大きくすることだけがいいわけではないと、引き際の美学も持っている。

でも、例えば、科学者のアイデアをかたちにする技術者がいて、それを製品化する大企業がいて、都市をつくる政治家がいて。それぞれが得意な分野で力を発揮していけば、工藤さんの話す「半径50kmでエネルギーを地産地消できる世界」に近づけるのではないでしょうか。

ゴミをリサイクルした地産のエネルギーでお風呂に入ったり、野菜や魚を作ったりして、地域のなかで循環していく。そんな工藤さんの思い描く八戸に、一人の市民として、住んでみたいなと思いました。

-

取材・執筆栗本千尋

X(旧Twitter):@ChihiroKurimoto

Facebook: Kurimoto1852

撮影・編集友光だんご(Huuuu)

X(旧Twitter):@inutekina

Facebook:tomomitsudango