永久凍土が解けてパンデミックになるって本当!? 専門家が語るリスクの真相

ダイヤモンド・プリンセス号の乗船者から新型コロナウイルス陽性が確認されてから5年――。永久凍土と聞くと、遠い国の話のようだが、実は日本にも分布している。「パンドラの箱」「感染症の時限爆弾」とさえ言われる永久凍土。パンデミックが起こる可能性はあるのだろうか? 土壌学者の藤井一至さんには永久凍土ならではの感染リスクを、国立環境研究所の横畠徳太さんには凍土の融解が暮らしや地球環境にもたらしうる影響を、それぞれ解説してもらった。(取材・文・撮影:小山内彩希/編集:大川卓也/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

永久凍土だけじゃない。足元の土も未知のウイルスだらけ

永久凍土とは、地下の温度が0度以下の状態が2年以上続いている土のこと。現在の気候下だけでなく、より寒冷だった氷河期に発達した。そのため、何万年も前の動物の遺体や、病原菌、ウイルスなどが閉じ込められており、近年はそれらをめぐる報道が国内外で活発化している。

例えば、2022年にフランスのエクス⹀マルセイユ大学の教授のグループは、東シベリアの永久凍土層で凍っていたウイルス7種類を発見した。

これらのウイルスは、2014年と2015年に発見されたパンドラウイルス、モリウイルスとあわせて、細胞に感染可能な能力を持っていると報じられている。

また、2016年にはシベリア北西部で、永久凍土の中にあったトナカイの死骸から広がった炭疽(たんそ)菌が2000頭以上のトナカイに感染し、そこから感染が広がり現地住民の70人以上が入院。ひとりの少年が死亡している。

こうした事態から、永久凍土に存在するウイルスにより新たなパンデミックを招く危険性があると国内外で示唆する声もあるが、どのくらい信憑性があるのだろうか。

藤井さんは「感染症のリスクがあるかないかという二択で聞かれたら、あるという答えになる。ただ、土の中にあるウイルスの性質や、永久凍土地帯が広がる地域の特徴などを考慮すると、永久凍土由来のウイルスによる感染拡大は起こりづらい」との見解だ。

土壌中のウイルスが持つ性質とはなんだろうか。

藤井さんが「前提として知ってもらいたい」と語るのは、未知のウイルスや細菌は永久凍土に限らず、日本も含め世界中のどの土にも存在しているということだ。

「大さじ1杯(10グラム)の土には、1万種類、100億個もの細菌が存在し、10個に1個はウイルスに感染しています。私たちの足元の土も同様にそうです。環境中には多様な細菌に感染する多様なウイルスが存在しますが、私たちが機能やリスクまでよく理解できているのはインフルエンザウイルスやノロウイルスなど、人間に感染するほんの一部のウイルスについてのみ。ウイルスの全貌はまだまだ明らかになっていない状況なんです」

永久凍土に限らず、土壌中はウイルスにあふれているが、一つひとつの増殖力は決して強くないという。

「土の中には、多様なウイルスや細菌の存在により、1種類の一人勝ちを防ぐ拮抗関係があります。また、土の中のウイルスに感染するのは基本的には細菌などの微生物や植物で、ウイルスだから人体にとって危険というわけではありません」

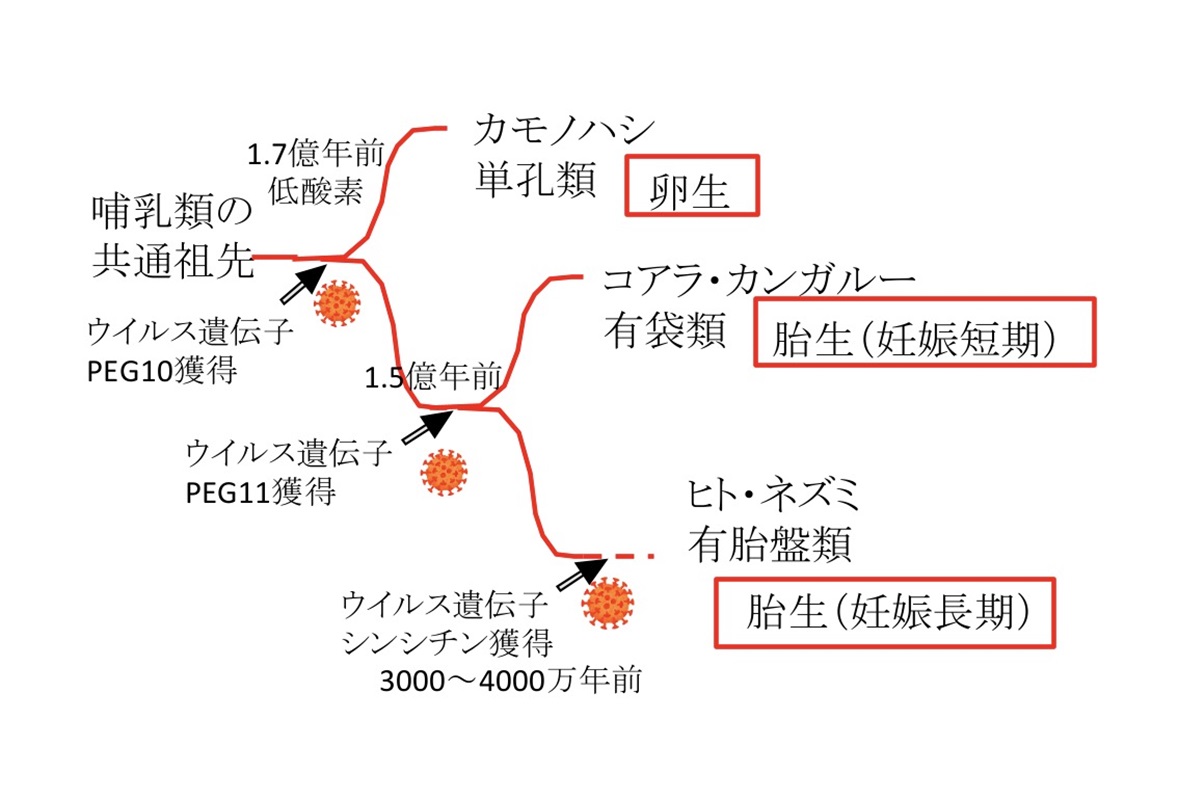

さらに人類も含め哺乳類は、ウイルス感染を経て遺伝子を取り込んで胎盤形成を可能にしてきた歴史があるという。2024年12月に上梓した『土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る』にも、環境中のウイルスが生命の繁栄にどのように関わってきたのか言及されている。

「ヒト自体が1000種類以上の生物の共生体で、ヒトだけで生きられるわけではありません。長い目で見ればウイルスというのは完全に排除できるものではなく、克服し、共存していくべき存在とも言えます。その上で、永久凍土は足元の土と何が異なるのかを解説したいと思います」

永久凍土の最大のリスクは「凍結保存された哺乳類」

藤井さんが最も警戒すべきだというのが、永久凍土に眠る哺乳類の遺体だ。

一般的には、動物の遺体や枯れた植物などは土にかえり、微生物によって分解されていく。

しかし永久凍土では、0度以下という環境によって分解が極めて遅くなり、結果として、何万年も前の動物の遺体が新鮮な状態で保存される。2024年には、マンモスやイヌ、ライオンの赤ちゃんなどの哺乳類の遺体が発見されている。

「人間に近い哺乳類を死に至らしめたウイルスが、凍結された遺体に閉じ込められている可能性があります。これらは土の中ではなく、哺乳類が感染したウイルスなので、1種類だけが増殖しにくいという条件や、人間には感染しにくいという条件をクリアしていません。トナカイの遺体から炭疽菌の感染が拡大したように、接触すれば人間に感染してもおかしくはないのです」

また、永久凍土のウイルスは足元の土のそれと比較して、「時間的なブランク」があり、感染リスクを高める可能性もあるという。

「足元の土に眠るウイルスというのは私たちが日頃から接触しているものですが、永久凍土の中のウイルスは、人間が数万年も触れ合ってこなかったものも含まれます。長く封印されていたからです。温暖化によって凍土が解け、時間的にブランクがあるウイルスが活動し始めたとき、それらは私たちにまったく免疫のないウイルスである可能性があります」

新型コロナウイルスを経て注目度が高まった?

藤井さんは「永久凍土のウイルスは侮れない」というスタンスを示しつつ、感染拡大のリスクについてはこう語る。

「動物の遺体からヒト、ヒトからヒトへ感染するには、ウイルスが突然変異を遂げる必要があるなどいくつか壁があります。また、人口が過密な都市部ほど感染拡大しやすいですが、永久凍土が広く分布しているのは相当な過疎地域ということもあり、相対的にパンデミックが発生しにくい条件です」

日本への上陸については、「北極圏から日本に直接ウイルスが持ち込まれる可能性は低く、北米の都市やモスクワなど、永久凍土が広く分布する地域に近い都市から持ち込まれるというケースを警戒すべき」という見解だ。

また、永久凍土は「パンドラの箱」「感染症の時限爆弾」とも言われているが、そのウイルスをめぐる近年の報道や世論に対しては、冷静さを求める気持ちが強いという。

「新型コロナウイルスのパンデミックを経験し、私たちはウイルスというものに対して非常に敏感になっています。新型コロナウイルスで高まったウイルスへの恐怖心を利用して、永久凍土やウイルスについて危機感を煽る情報の拡散もあります」

藤井さんはこれによる問題を指摘する。

「それは、ウイルスに対する不安な気持ちから人々が情報を選別するようになり、永久凍土をどこか遠くの地域の話だと、特別視するようになってしまうことです。そうやって安心感を得ているうちにも温暖化は進み、地球上で最も温暖化が進行している北極圏に暮らす人々のリスクは高まっていきます。たとえば、アラスカの永久凍土には第1次世界大戦中にスペイン風邪で亡くなった兵士の遺体も埋まったままで、そのリスクにさらされるのは先住の人々です。

また、北極海には豊富な地下資源が存在しており、海氷が減少すれば北極海航路を活かした物流が活発化し日本も多くの恩恵を受けることになります。良くも悪くも、私たちは永久凍土やそこで暮らす人々と無関係ではありません。必要なのは、凍土を保護するための気候変動緩和へのアクション。それをゆっくりでも着実に進めていく必要があり、永久凍土については正確な情報をもとにした冷静な議論が求められています」

凍土融解で温暖化が加速。家が傾くなど被害も

永久凍土の融解によって高まるのは感染症のリスクだけではない。凍土が解け出すことで、地球環境や、人々の暮らしにも負の影響が出てくる。

永久凍土の融解が地球環境にもたらす影響について研究する横畠さんは、凍土の融解は温暖化によって起こるが、融解が進むことでさらに温暖化が加速するという負のスパイラルが起こるという。

「通常、微生物に分解された有機物(動物の遺体や枯れた植物など)は、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスを放出しますが、永久凍土では微生物の働きがほとんどなくなるので、土壌中で温室効果ガスの元となる有機物をとどめてきた側面があります。しかし、永久凍土が融解すると有機物が分解され、温室効果ガスが大気中に放出されてしまう。それによって温暖化が進み、さらに永久凍土の融解が加速してしまうのです」

永久凍土の融解は温暖化にプラスして、凍土地帯を開拓して農地にしたり、住居を建てたりするなど、人間の活動によって進む側面もある。

実際に、シベリアやアラスカなどの北極圏では、永久凍土の融解によって地盤が沈下して家が傾いたり、石油パイプラインが地上に浮き出てしまったりするなど、生活への影響があとを絶たない。

「永久凍土はコンクリートのような硬さですが、そこに建物を建てると凍土が解けたときに土台が脆弱になってしまい、傾いてしまったり、倒壊してしまったりするリスクがあります。そのような事態はすでに発生しており、シベリアでは石油貯蔵タンクが倒壊したりもしているんです」

2020年5月下旬にシベリアで発生したタンクの倒壊によって、ロシア北極圏で史上最大規模の石油流出事故が発生した。

日本でも「登山」に影響が出る可能性も

永久凍土の融解による影響は、シベリアやアラスカなどの北極圏に限った話ではない。

「日本にも北海道の大雪山、立山や富士山、北アルプスや南アルプスなどの高山帯に分布しています。山岳の永久凍土は斜面が崩れることを防いでいるため、融解が進むと、登山道の安全に影響が出る可能性があります。また、寒い場所が減少していくことで、そこでしか生きられない生物が絶滅していくなど、生態系が壊れていくことも懸念されており、日本の登山家や自然を愛する方から『寂しい』という声も聞かれます」

横畠さんら国立環境研究所などの研究チームは、2022年、気候予測情報を利用して、永久凍土を維持できる地域が将来的にどのように変化するのかを調査。

その結果、日本全域で永久凍土を維持する環境が急激に減少し、21世紀末にはわずかに残るだけとなることが予測された。

「あまり知られていませんが、永久凍土は北半球の陸地の4分の1をも占めています。永久凍土が地球全体にとって重要な役割を担うものだという認知が広がってくれたらうれしいですね」

感染症リスクを高めるだけでなく、人々の暮らしにさまざまな負の影響をもたらす永久凍土の融解をいかに止めるかは、地球全体の課題と言えるだろう。