公園が、あなたの暮らしを豊かにする!? 今、公園を変えつつあるパークマネジメント

「公園」と言ったらなにを思い浮かべるだろうか。子供たちの遊び場? 緑豊かで心が休まるところ? それとも、池のスワンボートに乗るデートスポット?

しかし、こう言ったらどうだろう。「公園はさまざまな社会課題を解決できる場所なのだ」と。

たとえば今回、取材で訪れた千葉市の公園。運営に携わる西山芽衣さんに話を聞いていると、子どもたちが「小さい子が迷子になってる!」と息を切らせながら言ってきた。

西山さんとその他の大人の助けもあり、なんとかその子は家に帰ることができたが、まさに公園で生まれているコミュニティが近隣の防犯の役割も兼ねていることを思わせる出来事だった。

適切に「運営」された公園は、さまざまな社会課題を解決する糸口になるのだ。

今、公園が変わってきている

実は今、公園が変わってきている。「街の中にあるだけ」の存在から、積極的に「運営」され、中には観光地のようになる公園も増えてきた。

顕著な例が、渋谷駅のすぐ隣にある「MIYASHITA PARK」。旧・宮下公園をリニューアルする形で建てられたこの建物は、1〜3階までは商業施設になっており、そこでの借地料を税収として、4階にある公園の運営費を渋谷区が賄う形となっている。

商業施設と公園が一体化した公園には、「本来の公園の姿から離れているのでは?」という批判もあったが、今となっては公園内の芝生にたくさんの若者が寝っ転がっていて、「若者がいなくなった」と言われがちな渋谷の中でもひときわ若い層が多くなっている。ある種の公共的な空間が生まれているのだ。

こうした公園が増えるきっかけになったのが、2017年に新設された「Park-PFI(パーク・ピーエフアイ)」という制度(※ただし、渋谷区立宮下公園はこの仕組みを用いてはいない)。

Park-PFIとは、それまで行政の仕事だった公園の管理・運営を民間事業者が行えるようにしたもの。これによって、公園の設計から運営までを、施設経営のノウハウが豊かな民間企業が肩代わりできることになった。

例えば、神奈川県藤沢市にある「HUG-RIDE PARK(ハグライドパーク)」。公園の中には、スケートボードやBMXなどの競技場と共に商業施設などもあって、これまでの公園とは違う雰囲気になっている。これらを運営するのは、小田急SCディベロップメントとムラサキスポーツだ。

他にも、青森県むつ市にある代官山公園は、Park-PFIによって「PARK DAIKANYAMA」として生まれ変わっている。

公園内には、トレーラー型のグランピング施設やスクールバスをリノベーションしたピザ屋なども置かれ、それらはすべて地元企業が運営している。また、グランピング施設はトレーラー型であることを活かし、災害時には避難所としても使えるように見込んでいるという。

このようにPark-PFIは北から南まで、さまざまな形で取り組まれている。公園の変化をよく表しているといえるだろう。

そして、公園の運営の仕組みとしてPark-PFIと並んで注目されているのが「パークマネジメント」だ。

これはまだ明確な定義はないものの、公園の管理・運営を地域住民や団体と行政が連携して行う仕組みと言っていいだろう。一般的には民間事業者、つまり企業が運営・管理を行うP-PFIとはまた異なり、行政と民間がタッグを組んでパークマネジメントを行う公園が、全国で増え始めている。

パークマネジメントで地域の盆踊りに活気が!

さて、このように変化を遂げつつある日本の公園。そして、公園がさまざまな社会課題を解決するきっかけになる、と信じてパークマネジメントに関わるのが、冒頭でも登場した千葉市西千葉地区でパークマネジメントを行う西山芽衣さんだ。

西山芽衣(にしやま・めい)

1989年、群馬県生まれ。千葉大学工学部建築学科を卒業。まちづくりの企画プロデュースを行う(株)北山創造研究所に入社し、「HELLO GARDEN」「西千葉工作室」の企画・立ち上げを行う。2014年に株式会社マイキーへ入社し、西千葉のみならず日本全国で人の日常の舞台となる場づくりと人々の創造的な活動のサポートに取り組む。

「パークマネジメントとしてはまだまだ模索中って感じです」

そう笑いながら話す西山さんがパークマネジメントに関わるようになったのは、2022年のこと。

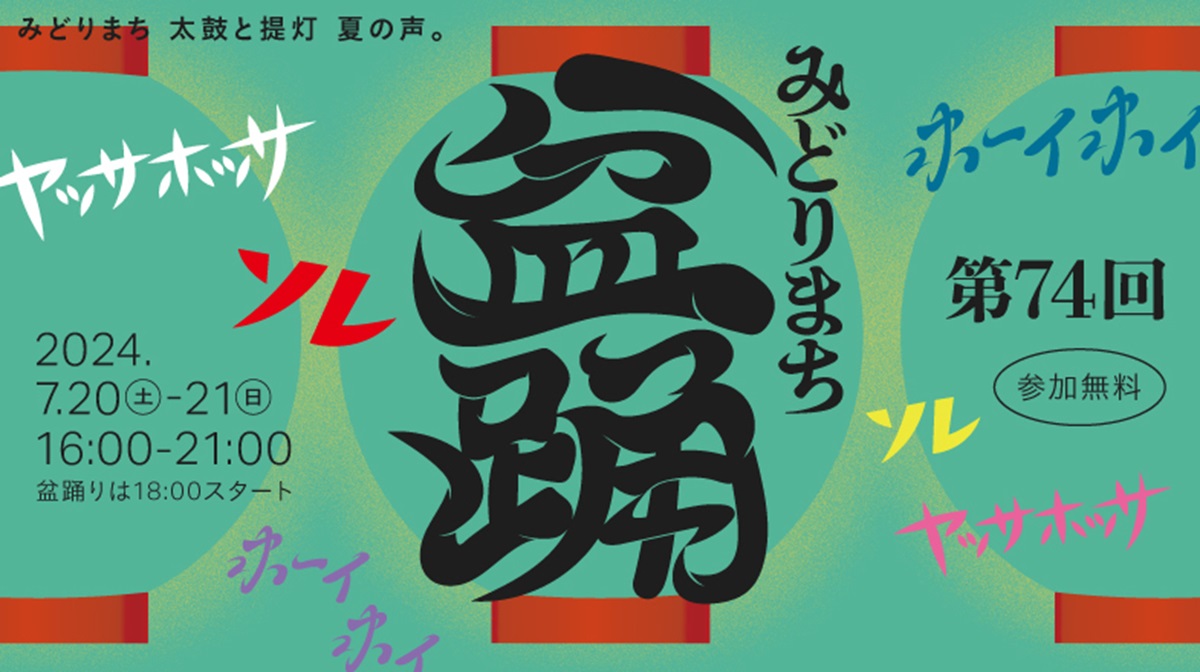

現在は、屋外スペース「HELLO GARDEN」を管理・運営しつつ、その隣にある緑町公園で、地域の人々と共に清掃活動やイベント開催を行っている。なかでも大きなものが、毎年夏に開かれる盆踊り「みどりまち盆踊り」だ。

「もともと、緑町公園のお祭りは露店などもほとんど出ないものでした。私たちは主催していた自治会の方々に提案をして、お祭りを共催させてもらうことになったんです。

緑町公園だけでなく、公園の両隣にある『HELLO GARDEN』や『ZOZOの広場』まで会場を広げ、ライブステージを組んだり地元のお店に出店してもらったりして、フェスのような要素をお祭りに足しました。盆踊りって、昔でいうフェスみたいなものじゃないですか」

もともと盆踊りは自治会がやるものだったが、コロナ禍を経て存続の危機に陥ったという。そのとき、ちょうどパークマネジメントを行うことになった西山さんたちが共催となった。意識したのは、地元の人も含めた多くの人でお祭りを作り上げていくこと。

「元々のお祭りは自治会の人だけ20人ぐらいで用意していました。でも、今は200人ぐらいの人が何らかの役割を持ってこのお祭りをつくることに関わっています。来る人も昔は500人ぐらいだったのが、今では4000人ほど来るようになりました」

HELLO GARDENでの活動がパークマネジメントになっていった

西山さんがパークマネジメントを行うことになったきっかけは、行政側からの声掛けだった。そもそも西山さんは、緑町公園の隣にある「HELLO GARDEN」という場所で、2014年から「新しい暮らしの実験広場」というコンセプトで自社の私有地を使い、"未来の公共空間のような場"を作る試みを行っている。

「HELLO GARDENは、地域の方々がイベントをやったり、演劇や音楽などの発表の場としてつかったり、やってみたいことを様々に試す場所です。そこで行っていることが、徐々に隣の緑町公園の方にも染み出していったような状況だったんです」

「それを見た行政側の方が『パークマネジメントという仕組みがあるんですが、やってみませんか』と声をかけてくださったんです。私たちはその仕組みのことをよくわかっていなかったのですが、行政の方から提案してくださいました」

街と人の新しい関係性を生み出す「公園」

こうしてはじまったパークマネジメントだが、西山さんは特段新しいことを始めている、という認識があるわけではないという。

「それまでは公園を使うとなると、民間企業である私たちは公園の占有許可をもらうことができないので、公園を使うたびに自治会長さんにお願いをして代理申請してもらう......というプロセスが必要でした。でも、パークマネジメントとして行うようになってからはその手続きが必要なくなりました。

外から見ると、私たちがパークマネジメントをはじめたからといって、公園で起こっていることは大きくは変わっていないように見えていると思います。でも、自分たちの名義でスムーズに許可申請できるようになったこと、そして今までは自治会と関係性がある私たちだけが代理申請をしてもらって公園活用できていた状況から、今度は私たちがサポートするかたちで地域の活動団体や個人が公園を活用する申請をできるようになり、公園という場が今までよりも多くの人の活動の場となったことは、大きな変化だと思っています」

そもそも自治体が西山さんたちにパークマネジメントを任せることにしたのは、地元からの圧倒的な信頼があったから。HELLO GARDENを始めた西山さんたちは、地域活動にも積極的に参加したり、地域の人々を巻き込む場づくりの姿を見せたりすることで、自治会の人たちとの関係を徐々に深めていった。

そして10年という長い時間をかけて地域で活動を続けることで、今ではこのエリアに新しい関係性を生み出す役割も果たしている。

「かっこいいサングラスですねえ!」

取材中も西山さんは、通りかかる人に声をかけたりして、すっかり街の人は知り合い。公園を中心に一つのコミュニティができている。

パークマネジメントを介して、地域の人の多くがそのまちに関わっていけるような、新しい自治のようなものが生まれるのではないか、と西山さんは考えている。

「パークマネジメントを担うのは、はっきりと線引きがある組織じゃなくて、ゆるやかにいろんな人が関われる組織がいいと思うんです。どの街にも公園ってあるじゃないですか? その公園を一緒に管理・運営したり、みんなが公園を自分の活動のフィールドとしたりすることで、そこがその街の人々にとって生活の営みが生まれる場になる。その延長線上で、人と人、そして人と街の関係性が変わっていくんじゃないかと思っていて」

こうした「街と人との新しい関わり」は、盆踊りのときにも感じるという。

「たとえば、盆踊りには大学生も手伝いにきたり遊びにきてくれたりするんですが、普段この辺りってほとんど学生さんは来ないんですよ。大学の中で完結するし、遊ぶとなると別の方に流れる。学生街のような活気はなくて、あまり『街で遊ぶ』という感覚がないんです。だからお祭りのときに学生さんを見ると、こんなに学生がいたんだなって思う(笑)」

公園とは「運営」されるべきものである

一方で、西山さんたちの事例は特殊なものだとも思えるかもしれない。他の自治体でうまくパークマネジメントを進めていくにはどうすべきなのだろうか。

「私たちのまちの自治会の皆さんは頭が柔らかい方が多かったのでラッキーでしたが、他の街でまちづくりのお手伝いをするときに感じるのは、自治会との関係の難しさです。

でも、やはり公共の空間を使うには、自治会を避けて通れない。行政も自治会の総意を地元の総意だと見なします。だからこそ、街で何かを始めようとしている人を、この人たちはちゃんとしている人たちだよと行政がちゃんと保証することが大事だと思っています」

もう一つ西山さんが強調するのは、「管理」と「運営」の違いだ。

「公園には『運営』する人が必要なんだという意識をもっと浸透させる必要があると思います。私は『管理』と『運営』の違いはとても大きいと思っています。

『管理』はあくまでも現状を維持することが目標で、「(困ったことが)なにも起こらなかった」ということが評価基準になるイメージですが、『運営』はその公園をどのように活用していくのか、どんな価値を地域に提供していくかを考えて、今よりもよい状態を目指すイメージ。

運営にはノウハウが必要だし、パワーも必要。それを担うのは行政でもなく、既存の自治会でもなく、そのエネルギーをもった活動体であるべきだと思うんです。公園がちゃんと運営されるとその地域に何をもたらすのかは、ちゃんと言語化していく必要があるし、結果として見せてもいかないといけない。それが自分たちの役目だと思っているんです」

実際、西山さんたちが行っているのは「管理」ではない。公園をどのように使い、そこからどのような街を作っていくのか、という「運営」である。公園における「運営」の重要性が浸透すれば、西千葉以外でもさまざまなところで、優れたパークマネジメントができるのかもしれない。

パークマネジメントの問題とは

このように「公園」が持つ可能性を信じて活動を続ける西山さんだが、もちろん問題は多い。その一つが、パークマネジメントの運営費だ。

「千葉市の場合、現状は年間で数万円が行政から出るだけなんです。それも公園の清掃協力費という建て付けです。つまり、お掃除をしたことに対しての報酬。基本的にはボランティアでやってくれるよね、という前提の金額です。

つまり、行政側もパークマネジメントについて、ボランティアに助けてもらって公園の『管理』をしているという認識なんです。これって、全然「マネジメント」ではない。そこの意識改革から始める必要があるのでは、と思っていますね」

一方、そうした運営費を行政だけが賄うことに対しての疑問もある。

「今、私たちがトライしようと考えているのは、地元の小さな事業者とか個人のスポンサーをつけることです。その地域にちゃんと何かを還元できていたら、一口5000円でも1万円でも多くの協賛を集められるんじゃないか。そうしたら、結構な金額になりますよね」

今、Park-PFIでも議論のポイントの一つとなっているのが「稼げる公園の是非」。公園という公共空間において、お金が絡むことはどうなのか、という論点がある。しかし、西山さんも話すように、公園が適切に機能するためにはそこが「運営」される必要がある。そして運営にはコストがかかる。であれば、公園の「公共性」を担保するには、ある程度の資本が必要になる。

単に資本が絡む/絡まないといった議論で終わらせるのではなく、より「公園」のあり方そのものを見つめた議論が必要なのだろう。

公園はさまざまな社会課題を解決する?

最後に、西山さんにあらためて「公園」の役割について尋ねてみた。

「巷でよく言われるような『地域に活気が出るとか、公園に人が集まる』みたいな狭い話じゃないと思うんです。それだったら『子供たちがいるからそれでいいじゃん』で終わってしまう。そうではなくて、公園に来る層の幅をどれだけ広げられるか、公園の使われ方の多様性をどうやってつくっていけるか、それが重要だと思う。それは地域のセーフティーネットの話にもなっていくと思うんです」

たとえば、公園に高齢者が毎日やってきて、そこで顔見知りと会うことで、高齢者の孤立が解消できるかもしれない。そのような多様な社会課題を解決できるかもしれないのが、公園なのである。

「孤独感を覚えるのって、高齢者だけじゃないですよね。家と職場ぐらいしか自分の居場所がないと感じているときには、もっと違う関係性だったり、異なる自分を出せる場所だったりが、必要だと思います。

そういう場所が増えると、街や社会にはそこまで興味がなかったのに、だんだんと興味が出てきて色んな人と触れたり、色んな状況を見ることによって社会の課題に気づいたり。そういう街と個人が接続していく場所として公園ってもっと可能性があるんじゃないかと思っているんです」

-

取材・執筆 谷頭和希

X(旧Twitter): @impro_gashira

撮影 杉山慶伍

HP: https://keigosugiyama.com/

編集 友光だんご(Huuuu)

X(旧Twitter): @inutekina

Facebook: tomomitsudango