「魚嫌いは、魚だけの問題じゃない」オホーツクの30代漁師に聞いた漁業復活のヒント

この度スタートした「海の豊かさを守ろう Gyoppy!(ギョッピー!)」。メインテーマのひとつに「漁業」があります。

魚っておいしいですよね。刺し身、すし、焼き魚も最高です。

ただ先日、こんなニュース記事を発見してしまいました。

2017年の漁業・養殖業の生産量は、前年比1.3%減の430万4千トンと、統計が今の形になった1956年以降の最低を4年連続で更新した。スルメイカやサンマの記録的不漁が響いた。

( 朝日新聞デジタル 4/28の記事より・太字は編集部)

つまり、漁業は今までにないくらい不調ということなのでしょうか?

確かに一次産業は全体的に苦戦してると聞きますし、日本人の魚離れが進んでいる印象もあります。ただ、そんな風に机の前でゴチャゴチャ考えているだけでは仕方ありません。

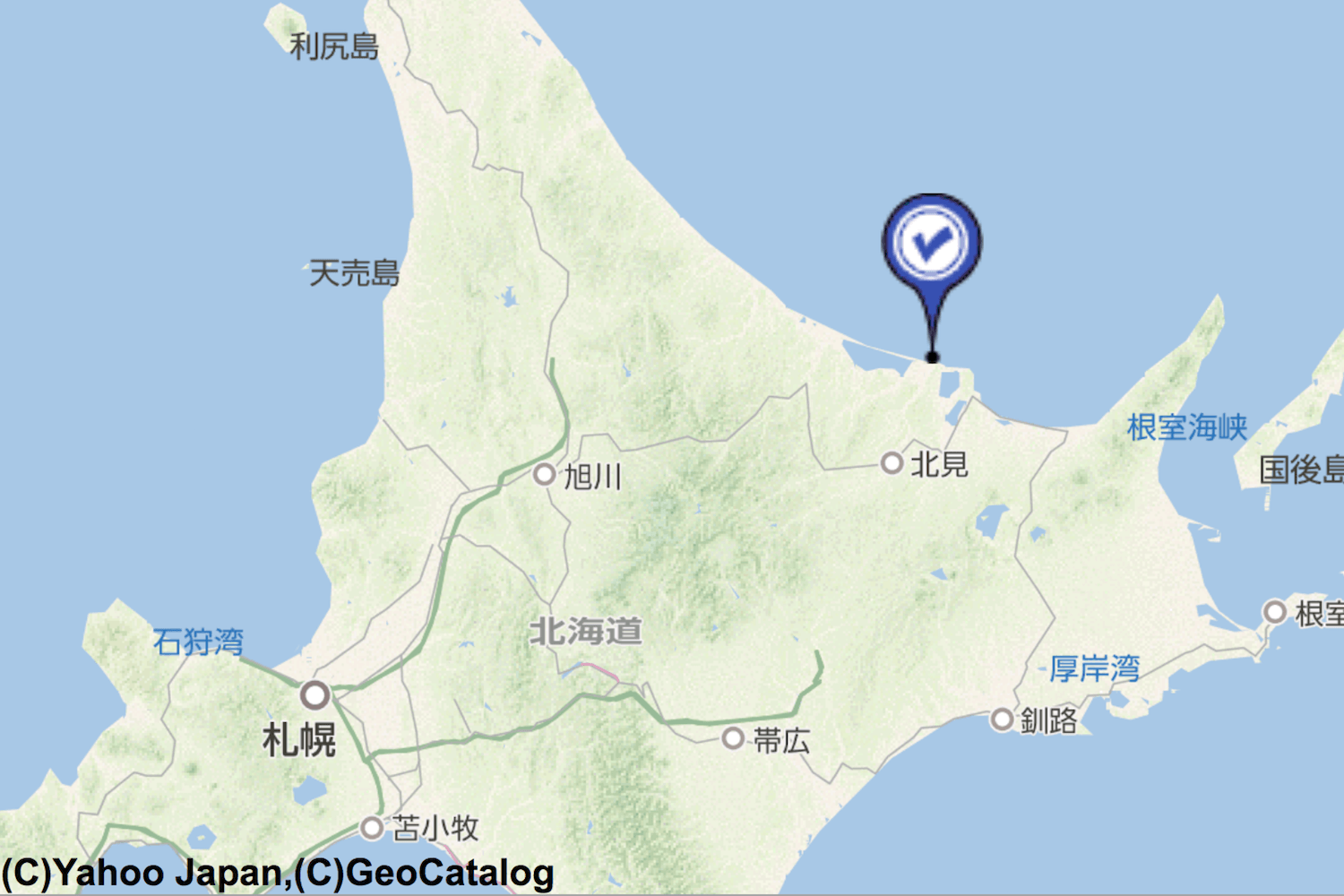

「Gyoppy!」のポリシーは現場主義。とにかく実際の漁師さんに話を聞いて、今の漁業の実態を知ろう! ということで、北海道は北見市常呂町(以下、常呂町。2006年に北見市、端野町、留辺蘂町と合併)にやって来ました。

常呂町と聞いてもピンとこない人が多いかもしれませんが、あの有名な「網走刑務所」がある網走市のお隣。北海道の東「道東」に位置し、オホーツク海に面した古くから漁業が盛んな漁師町です。東京からとっても遠いです。

とはいえ初めての土地で、予備知識ゼロ、誰にインタビューしようかの見当もゼロ。さあどうしようか......とウロウロしていたところ、

オシャレでかっこいい漁師さんに会えました。

この男性は、川口洋史(かわぐち・きよふみ)さん。常呂町で祖父の代から3代続けて漁業を営む、32歳の現役漁師です。もともと東京の広告会社に務めていたんですが、4年前より実家の漁業を継いで、漁業の底上げを担う活動に尽力しているのだとか!

川口さんが取り組む活動は「魚食系男子project」。聞けば若者が集まるクラブで魚を振る舞っているそうです。クラブカルチャー×漁業って、一体どういうことなんでしょうか?

30代の川口さんの目から見た漁業の現状について、さっそく聞いてみました。

- 川口洋史

- 1984年生まれ、常呂町出身。日本大学卒業後、(株)サイバーコミュニケーションズ就職後、2010年帰郷。常呂町にて漁師の傍ら『魚食系男子project』を始める。2014年より実家の漁船に戻り、現在に至る。

若者へスタイリッシュに魚食の魅力を伝える

- 柿次郎

- まず、川口さんの「魚食系男子project」について聞きたいです。具体的には、どんな活動をしているのでしょうか?

- 川口

- イベントで僕が魚を料理して提供したり、魚の加工食品を開発したりしています。東京や札幌のカフェバーで、音楽と魚料理を組み合わせた「Ku-kai?」ってパーティーも企画してますよ。運営から調理、DJまですべて漁師。食べておなかいっぱいになったら音楽に合わせて踊りましょう、っていうイベントなんです。

- 川口

- 活動の根っこには、若者の魚離れへの危機感があるんです。だから、まずは北海道の中で地元・道東の魚の魅力を伝える。それから道外、日本全国に魚食を発信していきたくて。それも、スタイリッシュな形でPRしたいと思っています

- 柿次郎

- 実は、僕が昨日参加したイベントで、川口さんが料理を出されてたんですよね。川口さんも料理も見た目がまずかっこいいし、味もおいしくて。若者に魅力を伝えるのに「スタイリッシュさ」はすごく大事なことだと思います。

- 川口

- 僕は、もともと東京のウェブ広告の会社で働いてたんですよ。中学校の卒業前くらいから、魚や水産業に関してブランディングが必要だと漠然と考えていて。そのために勉強して大学でマーケティングを学んで、卒論も魚がテーマでした。

東京の仕事はハードワークでしたけど、メディアとのコネクションができました。そのおかげで、東京でのイベントに呼んでいただくこともあります。 - 柿次郎

- 明確に魚や漁業の文化を広げる目的を持って東京で就職して、そのつながりを地元に戻って生かしてると。戦略的転職ですね。

- 川口

- 東京の会社には丸3年勤めたんですけど、父の体調が悪化したのを機にUターンして、漁師を継ぎました。

- 柿次郎

- 当時の川口さんは26歳くらいですよね。人生の選択に葛藤ってなかったですか?

- 川口

- 家業を継ぐか、つぶすかって二択だったので。会社での地位も上がってきて楽しいときでしたけど、漁師になってまた超底辺からのスタートです。

- 柿次郎

- 東京的なハードワークから一次産業のハードワークに。

- 川口

- 定置網の漁船で4年間働いて、そこから実家に帰ってきました。住み込みですし、最初はキツい修行みたいな感じでしたけど、今思えば勉強になりましたよ(笑)。良い経験です。ずっと魚食系男子projectの構想はあったので、それを励みに頑張りました。

それに、ちゃんと漁師をやるのが大前提だったんです。今も「いろいろやるけど最終的には魚を獲って生活する」っていうマネタイズの仕組みから逸脱しないようには気を付けてますね。

ホタテは日本のNo.1輸出品目

- 柿次郎

- 東京から地元へ帰って漁師になってみて、どんなことを感じましたか?

- 川口

- ひとつは、意外ともうかるところは、もうかってるなと。例えば、この常呂町は人口4,000~5,000人くらいなんですが、漁業が盛んです。とくにホタテ漁はすごくて、日本最大級の水揚げを誇ってます。

最近、中国やアメリカでもホタテの人気が高まっていて、たしか日本からの輸出額で水産物1位の品目がホタテなんですよ。 - 柿次郎

- へえー、知らなかったです。

- 川口

- 常呂漁協もホタテを海外向けにかなり売り込んでるはずですね。このへんのオホーツク海はホタテが豊富に獲れるので、漁業が主要産業の町としては日本全国で見ても裕福なほうだと思います。

- 柿次郎

- なるほど。ちなみにこのあたりのホタテは天然ですか? それとも養殖?

- 川口

- 養殖ですね。養殖ってエサ代がかかると思われるかもしれませんが、ホタテは海に入れておけばエサがいらないんですよ。勝手に大きくなるので。

- 柿次郎

- 海中のプランクトンとかを食べて育ってくれるってことですか? 今回オホーツクに来て「流氷すごいな」と思ってたんですが、ひょっとしてそのプランクトンは流氷が運んでくる......?

- 川口

- それも大きいでしょうね。

- 柿次郎

- おお、流氷すごいですね! 海の恵みに任せておけば育つって、自然は偉大だ......。ホタテの養殖は川口さんのおじいちゃんの代からずっと?

- 川口

- はい、だんだんと規模を大きくしてます。漁具も時代とともに進化してますし、海中に産卵・ふ化するホタテの稚貝をどうやって効率よく採取するかの調査とかもやっていて。

- 柿次郎

- そういう科学的なアプローチなども入れて、いかに効率よく良いホタテを作るかに漁師の皆さんが一丸となって取り組んでると。

- 川口

- ええ、常呂町が比較的豊かなのはその成果ですね。でも僕たち若い世代は、先輩や親の代が積み上げてくれたものに、おんぶにだっこなところはあって。だから、「じゃあ僕らはその先何するの?」っていうのは課題の一つですね。

魚が獲れなくなっても、日本人が動かない理由

- 柿次郎

- 僕が前に北海道へ来た時も、サケが獲れないとか、イカが獲れないって話を聞いたんですよ。実際、日本の海の漁獲量って減ってるんでしょうか?

- 川口

- はい、水産資源を管理する意識のゆるさは理由のひとつだと思います。

- 柿次郎

- そういえば、日本の漁業はサスティナブルじゃないとヨーロッパから、たたかれてると聞いたことがあります。

- 川口

- そうなんですよ。やっぱり海外って、水産資源の管理に関して徹底して取り組んでる国が多い。でも日本は「獲れない獲れない」と言ってるだけで、具体的に水産資源を守るためにはほとんど動けていないと思います。

かつて北海道でも、ニシンの枯渇って問題がありました。ご存じですか?

- 柿次郎

- 漫画の『ゴールデンカムイ』で読みました! 昔は「ニシン御殿」が建つくらいニシン漁が盛んだったのに、獲りすぎで戦前にはほとんどいなくなってしまったとか。

- 川口

- そうですね。稚魚の放流や漁獲量規制で、最近になってやっとニシンの数も回復傾向に変わってきました。

海水温上昇のような気候変動も漁獲量が減っている原因ですし、個人的には密漁も大きいんじゃないかと思います。資源管理をせずに、獲りたいだけ獲ってる国がきっとあるんだろうと。 - 柿次郎

- 僕は、日本の漁師のメンタリティに「海へのリスペクト」的なものがある気がしてるんです。リスペクトゆえに、有限な海の資源を「無限」と捉えてしまってるのかなと。さらに冷蔵庫が発明されて獲った魚を保存可能になったから、必要以上に獲ってしまうようになったのではないか、という仮説を考えました。間違ってたらすみません。

- 川口

- すごい仮説ですね(笑)。でも、わからなくもないです。

- 柿次郎

- 魚がいなくなってることに一番気づいてるのは、明らかに現場の漁師さんたちですよね。なのに、「獲れねえんだよな今年は」「しけてんなあ」みたいに、そこで考えが止まって資源管理に動こうとならないのはなぜでしょうか?

- 川口

- 理由のひとつとして、「漁獲量が一定ではない」ってことがあるのかなと。サケが全然獲れなかった時に、「漁獲量は一定じゃないから、来年はきっと獲れるはず」みたいな考えがどこかにあるんだと思います。

- 柿次郎

- なるほど。実際、年によって漁獲量ってそんなに変わるんでしょうか?

- 川口

- はい。不漁だった翌年に、たくさん獲れることも確かにあります。だから、あんまり危機意識を持たずに次の年が来ちゃうんです。

でも、それで獲れない年が続いて、「あれ?」ってなったときにはもう遅いと思います。ニシンの時はそんな感じだったと聞いていますから。

- 柿次郎

- なるほど......。この「Gyoppy!」では日本各地の漁師さんの話を聞きに行くつもりなんですけど、オホーツク海や北海道の漁業としては、養殖ホタテ以外にどんな特徴がありますか?

- 川口

- もうひとつの軸はサケですね。基本的にサケは「定置網」が主流の漁法でして。

定置網は海に網を設置して「待つ」漁法なので、根こそぎ魚を獲ることがなく、資源管理向きなんですよ。こう、習性を利用して魚を追い込んで、すくい上げる漁なんですが......。 - 柿次郎

- それ、『鉄腕DASH』で見たことあります!

- 川口

- 網をすくい上げる時に魚が逃げられるので、実際のところ3割くらいしか入っていないという説があるんですね。なので、環境に比較的優しい。底引き網のように、根こそぎ獲っちゃう漁のほうがよくないんですが......その権利を持ってる人からすると、生活もあるのでやめられないのもわかるんですよね。

- 柿次郎

- 底引き網の漁をする権利があるんですか?

- 川口

- いわゆる「漁業権」ですね。魚種・漁港によって、すべての漁師には漁をする権利が割り振られています。

基本的に漁業権は親子で引き継ぐことが多くて、常呂町では外部の参入は基本、認められないです。それくらいホタテの漁業権が重要視されているので。 - 柿次郎

- ちゃんと稼げるものを、どこの馬の骨か分からない者には渡せないと。その気持ちもわからなくもないし、難しい問題ですね......。

漁業にイノベーションは起きない?

- 柿次郎

- 漁師って船も違えば海や魚種も違うじゃないですか。獲り方もすごい複雑で、その複雑さのなかで世の中の人の関心が失われてるような気もするんですよね。いかがですか?

- 川口

- 確かにそうですね。でももしかすると、漁師の方もあんまり説明したくないんじゃないかなって気もしてて。

- 柿次郎

- と、いうと?

- 川口

- 例えば漁具って一見よく分からないすごい仕組みに見えますけど、考え方としては超シンプル。その考え方を外に出すと他の人が参入できちゃうので、ある意味「閉じてる」ところもあるのかなと。

資金力のある大企業が小さな漁協に対して「船の補修を請け負いますよ」なんて言いながらすり寄って、漁業権を狙ってくる可能性もゼロじゃないと個人的には思うんです。今は法律で守られてますけど、そういうリスクもなくはないので。 - 柿次郎

- 釣り人が釣れるスポットを人に教えないのと同じですね。

- 川口

- 今は、IT企業も流通に参入してくる時代じゃないですか。漁業って流通がキモなので、そこを抑えたもの勝ちです。なので、参入を狙ってる人は結構いるんじゃないかと思うんですよね。

- 柿次郎

- 仕組み化すれば、どう考えても稼げますもんね。水産資源が減っていけば魚の価値は上がりますし、日本人ってすし大好きですから......。

農業でも、異業種からの参入のニュースは増えてきましたよね。漁業で新しいテクノロジーって何かありますか? - 川口

- IoTみたいなデジタルの漁具はあるっちゃあるんですけど、なかなか進化しないです。というのも、網なんかは仕組みが完成されてるんですよね。たとえば網の代わりにレーザーで魚を追い込む、とかも今のところ聞きません。

- 柿次郎

- なるほど、では漁業でイノベーションはもう起きないのでしょうか?

- 川口

- 畑みたくIT技術使って養殖を管理する例はありますけど、魚を獲ることに関して革新的なことはほぼ起こらないと思います。

- 柿次郎

- そうなんですね、意外です! もしかすると、「新技術でいっぱい魚を獲ろう!」ではなく「減った魚に付加価値をいかにつけていくか」という時代なのかもしれませんね。

- 川口

- そうですね。僕が「魚食系男子project」で取り組んでるのも、魚の食べ方やおいしさを発信したり高品質な魚を流通させたりして、魚の価値を高めることなんです。

資源に限りがある以上、 あるものを大切にしたスローライフ的な方向しかないと思うんですよね。だから、魚を通じたすてきなライフスタイルって考え方を提案したくて。

- 柿次郎

- 川口さん、ファッションもイケてますもんね。そういう「ライフスタイルとセットで魅力をどう伝えるか」って方向に、いろんな業界が進んでる実感があります。その人たちの根っこは「いかに生き方をかっこよくするか」というヒッピーカルチャーがあるような。

- 川口

- そうですね、情報過多な現代、とがってなんぼだと思ってます。もちろんバランス感覚は重要ですけど、活動をメディアで発信してもらえれば、イベントに来てない人にも思想を届けられるかもしれないですから。

魚嫌いが進んでるのは、魚だけの問題じゃない

- 柿次郎

- 最近の若い子が魚を食べないって課題は、どう捉えてますか?

- 川口

- 僕自身、東京に住んでる時に魚を一度も買わなかったですね。漁師の家に育ったからわざわざ買う文化がないってこともありますが。スーパーの魚の質がいまいちだったり、調理が面倒くさかったりするのも大きいですよね。

なのでまずは、「魚っておいしいんだよ!」ということをちゃんと伝える。加工品でもなんでもいいから、魚の良さに気づいてもらうことが大事なんじゃないでしょうか。その次には、自分でさばいて食べるみたいに広がっていくはずなので。 - 柿次郎

- ふむふむ。

- 川口

- 魚嫌いが進んでるのは、魚だけの問題じゃないと思うんです。

今って食べ物全般に関して「殺すリスク」を他人が請け負ってますよね。だから、食べ物に対するリスペクトが薄まるのは仕方ないと思っていて。自分の手で食べるために殺す経験もないし、コンビニやスーパーで買えるじゃん、と。それがたまたま魚で起きているのかなと思います。 - 柿次郎

- 食文化自体、僕はそろそろアップデートされるんじゃないかと思ってるんです。「そこそこのものをよく分からずに食べる」ことに、みんな飽き始めてるような。

ただその一方でコンビニ飯もおいしくなってるので、二極化するんじゃないかと。情報の感度が高い健康志向の人は、値段は高いけどちゃんと作られたいいものを食べる。一方で、安くてそこそこのものを食べる人もいる、という風に。 - 川口

- 個人的には、情報があふれすぎてるのが嫌だなと思ってます。でも、そんな時代に「魚食系男子」という自分なりのイケてるライフスタイルを貫いて発信していれば、そのうち誰かが見てくれるはず。だからまずは自分の生きたいように生きようという、それだけですね。

それから、北海道だけじゃなく東京でも魚食系男子プロジェクトとしてイベントに出店してますので、ぜひ一度遊びに来てください!

取材を終えて

漁業で食べてきた家庭に生まれ育った川口さんが、未来の漁師像を想像して人生を切り開いてる姿はかっこいいの一言に尽きます。漁師になるため、東京でマーケティングを学ぶ。一次産業を支える新世代の生きざまともいえるかもしれません。

流氷が栄養を運んでくるオホーツクという豊かな資源の中で、ホタテ漁に成功している土地であること。この事実が、川口さんの背中を後押ししているとも感じ取れました。

では、逆に一般的な「きつい」「きたない」「稼げない」の3Kを背負った土地の漁業の現状は......?

まだ産声をあげたばかりの「海の豊かさを守ろう Gyoppy!(ギョッピー!)」は、読者と同じ目線でわからないことを認識しつつ、知ろうとすることの態度を伝えていけたらと考えています。全国の海の現状を見て、感じて。

次から次に浮かんでくる疑問を適切に咀嚼していきましょう。

-

文・取材徳谷柿次郎

twitter: @kakijiro

instagram: @kakijiro

web: https://huuuu.jp/

-

写真小林直博

-

執筆協力大島一貴

twitter: @aike888g

facebook: bigislankzk