「うちの利益より、地元の集客」素人から始めたフリーペーパーが人の心を動かすわけ

何もいわずに、まずはこれを見てほしい。

デデーーーンッ!!!

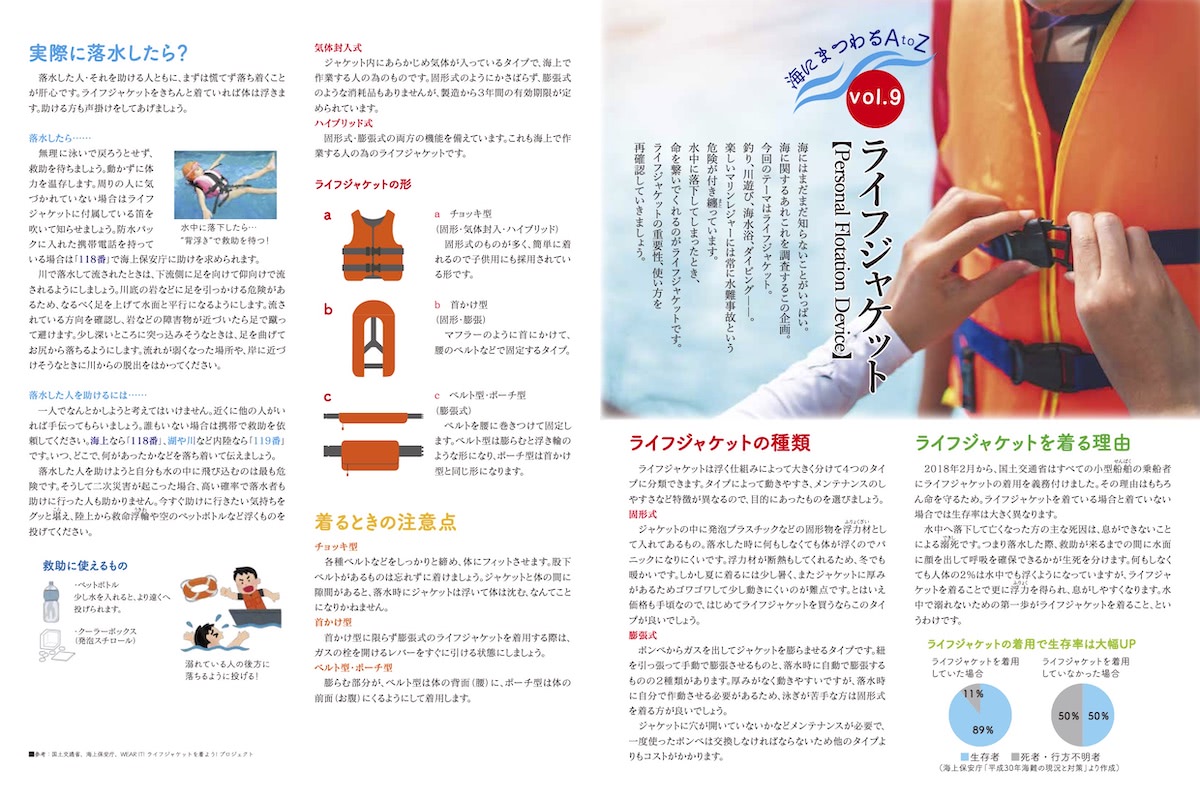

ツヤッツヤに輝く魚介類が白地に映える、インパクトのある表紙。そこには、「体脂肪率20%超」(ノドグロ)、「小さくても、筋肉質。」(ホタルイカ)と、キャッチーな見出しが躍る。

これは、能登の魚をテーマに、能登の食文化や魚文化を発信することを目的としたフリーペーパー「Fのさかな」だ。発行部数は最大で3万部。石川県に通じる道の駅や、新幹線の通る駅、さらには東京の地下鉄などで配布している。

発行されると、「早くとりにいかなきゃ!」という声がSNS上に躍るほどの人気ぶりで、「日本タウン誌・フリーペーパー大賞」では2011年に大賞を受賞して以来、数々の部門を総なめ。殿堂入りも果たした。

こうしたタウン誌やフリーペーパーは近年、全国各地で生まれていて、その発行元の多くは地域の産業を盛り上げようとする企業や行政などだ。

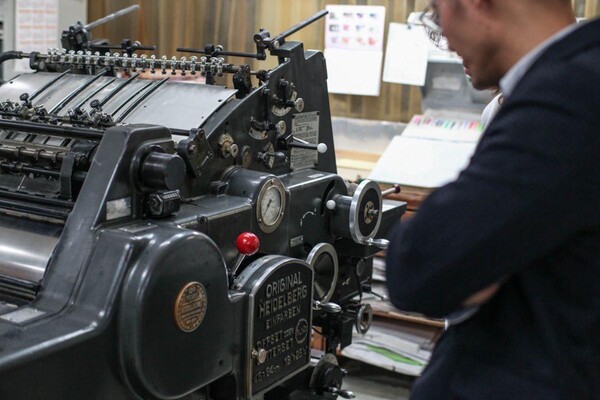

「Fのさかな」もそうした地域の産業振興に関わる発行物のひとつと考えられるが、特徴的なのは、その発行母体が石川県の能登半島の真ん中、七尾市に拠点を構える「石川印刷株式会社」という、印刷会社であること。

印刷業がメインのはずの印刷会社が、なぜ魚で地域を盛り上げようとしているのか? さらにいえば、どうして漁業の当事者ではない企業がこんなにも多くの人たちに支持される面白い発行物を作ることができるのか?

「Fのさかな」の立役者である、編集長の佐味一郎さんに話をうかがったところ、手に取ってもらえるための戦略や、読者の心を動かし、最後まで飽きずに読まれるための工夫が見えてきた。

一次産業や魚が身近なものではなくなりつつある現代において、"フリーペーパーを発行すること"には、どんな可能性があるのだろうか。

県外の人が気づかせてくれた、魚の魅力

── そもそも、なぜ能登の魚をテーマにしたフリーペーパーをはじめたのですか?

15年くらい前、県外から遊びにきていた人が発した一言がきっかけでした。「能登にはこんなにおいしい魚がいっぱいあるのに、なんで誰も発信しないのかな」って。私も能登の魚がおいしいことは知っていたのですが、発信を考えたことはありませんでした。

そのころ、ちょうどフリーペーパーが流行していたので、「じゃあ能登の魚をテーマにしたものをつくってみようか」と。2006年の夏に創刊し、2020年2月現在までに48号出ています。基本は年4回発行で、忙しいと3回になることもありますが......。

── フリーペーパーをつくるノウハウがあったから、すんなりと発行に至ったのですか?

いえ、創刊時の時点で弊社は印刷業のみだったので編集のノウハウはなく、外部に委託していました。

── それでもフリーペーパーをつくろうと考えたのはなぜでしょう。

「石川印刷」は私の実家なんですが、2004年に市町村合併があった影響で地方自治体の発行する印刷物が集約されました。印刷屋さんの仕事が減ってしまい、印刷業のみに頼る経営では、先がないのが目に見えていたんです。

当時はまだ東京で働いていたんですが、将来的にUターンしようと思っていたので、これはまずいなと。

そんなときに「魚について発信したらいいのに」という声を受けまして。幸いなことに機材や設備が整っていることだし、やってみようかと考えたんです。

── 創刊当時、佐味さんは東京にいたんですか?

はい。18歳までは地元にいて、高校卒業後は金沢の大学に行ったのですが、そのあと東京で20年ほど自動車会社で意匠デザインの仕事をしていました。

── では、デザインのノウハウはあったんですね。ちなみに、みなさん気になると思うんですが、「F」にはどういう意味が?

立ち上げのときに、魚の本だから「FISHのFを使おうか」という話になって。「F」について掘り下げていくと、「ファミリー」「フード」「フレッシュ」にもつながる。それに、よくよく見ると、「F」は石川県の能登半島のかたちに似ているんですよね。

事情の異なる若手社員を採用して、ノウハウを蓄積

── 名刺に「通販、企画・デザイン全般、webサイト制作、イラスト制作、動画制作、ドローンによる空撮、VR制作」とありますね。先ほどは「創刊時には印刷業のみだった」とおっしゃっていましたが、こんなに手広くなったのはいつからですか?

私がUターンしてからです。現社長である父はカメラが趣味だったので、その影響もあって、いちはやくドローンを取り入れました。

── 編集を外部に委託していたそうですが、ここまで手広いということは今はすべて内製化できているんですか?

はい。どうしても外部に委託してしまうと社内にノウハウを蓄積できません。「Fのさかな」をつくるための社員を新たに採用して、現在は内部で回しています。

パソコンを触ったことのない社員たちに、イチからやり方を伝えながら、今は企画して、取材に行って、写真を撮って、文章を書いて、レイアウトするところまで一貫して行っています。

── スキルのある人を地元で探すのは難しいと思うのですが、新しく採用されたのはどんな方たちですか?

編集を5人確保したんですが、専門性のある人は2人くらいですね。とはいえ、実務経験はなくて、趣味で少しやっていたくらいのスキルでした。

それまで主婦だった人や、大学を中退した人、工業高校から新卒で入った人など、いろんな経歴の人たちです。

── 人件費の投資は大きいので、若い人を採るのは大きな決断だったのでは。

若い人を積極的に採るという意識はそこまでなかったんですが、社員が高齢化していくなかで、どこかで世代交代していかないといけないのかなと。

編集をイチから教えるなら、印刷業にどっぷり浸かっていない人のほうがいいのかもしれないと思ったんです。

噛み砕いて伝えることで、中学生が読んでもわかる内容に

── 内製化して軌道に乗せるまで、大変なこともあったのでは?

Illustratorソフトを使ってレイアウトを組むことに関しては問題なかったんですが、文章を書くことについては苦労しましたね。今でもキャッチコピーをどうつくるかなどの相談があがってくるので、若いスタッフたちとたくさん悩みながら考えています。

文章に関して見出した答えのひとつは、誰が読んでもわかるように伝えたほうがいいんじゃないかということです。

── わかりにくいと、途中で飽きてしまうかもしれないと。

私たちも魚について文献を調べることもありますが、専門的なことばかり読んでいると眠くなるんですよ(笑)。

「要点をこのまま写しても、飽きちゃって最後まで読まないんじゃない?」と話しています。自分でしっかり理解して、より簡単に伝えるほうが理解してもらえるんじゃないかと。だから、中学生くらいの子が読んでもわかるような内容にしています。

── 私たちもメディアを運営しているので、最後まで読んでもらえることの難しさを痛感します。

文章をきれいにつくるスキルはもちろん大事だけど、相手に伝わっているか、相手の心を動かしているかは別ですよね。

会議のなかで、何も知らない人に伝えたときに反応してもらえる部分って必ずあるんですよ。興味のない人が驚く部分が、読者にとっても重要なんじゃないかと思っています。

── 「心を動かす文章を」という編集方針は最初から?

外部に委託していた最初の頃は、他のタウン誌に近いイメージでした。地元の人も取り上げていましたし。

でも、2007年くらいから内製化を進めていって、2015年からはガラっと方針が変わりました。このフリーペーパーを出す目的は「魚を知ってもらって、能登に興味を持ってもらい、能登に来てもらいたい」。

もちろん魅力的な能登の人たちに会ってもらいたいけれど、ローカルな内輪の話より、客観的に行ってみたい、食べてみたいと、心を動かせるかどうかに重きをおくようになっていきました。

── 表紙のデザインも2007年くらいから魚がメインになっているんですね。

魚をテーマにした雑誌だから、魚のリアルというか、生々しさをどーんと出してもいいんじゃないかなと思って。

東京の地下鉄にも設置させてもらっていますが、通勤時に見かけて手にとってもらえるかは、0.5秒の勝負です。他のフリーペーパーに埋没しないように、個性を出す必要がありました。

また、スーパーに並ぶ切り身が海を泳いでいると思っている子どもたちもいると聞きますが、本来の姿を知ってほしいという思いもあります。それで、表紙を白地にして魚を際立たせる立体感のあるデザインになっていきました。

「魚のフリーペーパーの会社ね」。思わぬ広告効果も

── コストに対して効果はどうですか?

最初の頃は外部に委託していたぶん厳しかったですね。広告もお付き合いのある会社の方にお声かけするくらいで、積極的には入れていないので。今は内製化してコストをおさえることができるようになったので、基本的にはトントンくらいかなと。

── 広告を多く入れないスタンスなんですね。

フリーペーパーの多くは出版社や新聞社、地方自治体などが発行していますが、印刷するのは印刷会社です。他のフリーペーパーは印刷代やスタッフの人件費がかかるといった、広告を多めに入れざるを得ない事情があるのではないでしょうか。

うちは機械も紙もあって、原価がほとんどかからないので、広告を入れようと思えば入れられるのですが、情報量が多くなると読んでもらえない側面もあると思っていて。

── とはいえ、ほとんど広告を入れず、利益にならないものを続けるのは厳しいのでは。

実は直接的な広告収入ではなく、「あの魚のフリーペーパーの会社ね」と、別の印刷物のお仕事いただくなど、間接的に利益が出てきたんです。

印刷業のみだった頃、外へ行くのは営業の仕事で、制作は社内にいました。でも取材で外に出るようになってから、地元の人とつながれている実感があります。取材に行った先でお仕事をもらうことも出てきました。

広がる「アルファベットのさかな」

── 印刷会社が自社コンテンツとしてフリーペーパーをつくることには、いろんな可能性があるんですね。

実は、「アルファベットのさかな」シリーズが広がりつつあって。愛媛県の佐川印刷さんが、愛媛の魚をテーマにした「Eのさかな」を発行しています。

── 「Eのさかな」! どういう経緯で?

「日本印刷技術協会」の集会のときに「愛媛にはミカンだけじゃなく魚もあることを伝えて、集客につなげていきたい」と相談されまして。わざわざ視察にきてくれたので、やり方をお伝えしたんです。

名前を使わせてほしいとのことだったので、アルファベットを変えて名前を使っていただくことになりました。「Eのさかな」をきっかけにして「Fのさかな」を知ってくださる方もいて、嬉しい波及効果を感じます。

── これから全国の印刷会社に広がっていったら面白いですね。

日本って島国なので、大体どこでも魚が獲れるんですよね。一社で全国の魚を展開するには相当な資金力が必要になりますが、地元に根付いている各地の印刷会社さんがやってくれたら嬉しいです。

将来的には日本中で盛り上がって、日本の魚のおいしさを海外にも発信していけたらと思っています。

さいごに

佐味さんは海の課題について、こう話していた。

「『Fのさかな』を発行する目的は、うちの利益より、能登の集客を増やしたいから。ただ、能登の魚を食べてもらえるよう勧める一方で、海の豊かさに目をむけたとき、資源を獲りすぎないようにしなくてはとも思います。

『今食べられるからいい』じゃなくて、将来のことを考えていかないと、次の世代の人たちに何も残らなくなってしまいます。消費者も柔軟に変化していく必要があるかもしれないですね」

魚について現場で取材してきたからこそ、伝えられること。それが、消費者に働きかける手段のひとつになっていくかもしれない。

多くの人が、海の問題を"自分ごと"として捉えるには、まだまだ乗り越えなければいけないハードルはある。しかしながら、今後もし「アルファベットのさかな」が全国で展開していったら、きっと「地元のさかな」への愛着が湧くだろう。

こうした小さな取り組みが各地に生まれつつあるのは、ひとつの希望とも言えるのではないだろうか。

地域と結びついたさまざまな産業との連携から育まれる、漁業の健やかな未来に期待したい。

-

取材長谷川琢也

Twitter: @hasetaku

-

文栗本千尋

Twitter: @ChihiroKurimoto

Facebook: Kurimoto1852

-

撮影海野政人

-

編集くいしん

Twitter: @Quishin

Facebook: takuya.ohkawa.9

Web: https://quishin.com/