労働力の搾取ではない、石巻が築く外国人技能実習制度の幸せなカタチ

「見てください。これがぼくの船です」

そう言って差し出しされたiPhoneには、青と赤で鮮やかに塗装された木製の小さな船が一艘。ディーゼルエンジンのけたたましい音をあたりに響かせ、水しぶきをあげて沖へ出ていくさまが映し出されていた。

インドネシア人のソレさんは、現在24歳。西ジャワ州の水産高校を卒業後、22歳だった2018年に、外国人技能実習生として宮城県石巻市へやってきた。以来、近海の小型船底引き網漁業を営む船主の下で実習にあたっている。

見せてくれた船は、日本で稼いだお金を故郷に送金し、現地で建造したもの。実習を終えたら故郷へ帰り、漁師の父親とともに定置網漁に従事するつもりと語った。

石巻には毎年、ソレさんのようなインドネシア人技能実習生が20人前後やってくる。受入先は、近海の底引き網漁または定置網漁を営む船主たち。実習期間は最長5年で、その後は故郷に戻る者もいれば、在留資格を特定技能(*1)に切り替えて、引き続き石巻で働く者もいる。

国内有数の漁港として知られる石巻だが、漁業就業者数は年々減少。ピーク時に8000人以上いたものが、現在では2000人を下回っている。若い担い手が増えず、2007年の外国人技能実習制度の導入以前は、定年後の高齢の漁師に頼る状況が続いた。人手不足が理由で船が出ないことも少なくなかった。

漁業従事者の1割近くに上るインドネシア人は、いまでは石巻の漁業にとってなくてはならない存在となっている。制度導入当時から継続して実習生を受け入れているという、船主の津田正隆さんは「浜の仕事は大変で、1日で逃げ出してしまう日本人も多い中、彼らは本当に一生懸命。何年も一緒にいると、本当の息子のように思えてくるんです」と目を細める。

技能実習制度は施行以来、本来の目的である「国際貢献」や「実習」など名ばかりで、実質的には途上国の労働力を安く買い叩く状況になっているなどと、批判的に語られることが多かった。実習生が受入先企業で非人道的な扱いを受けたり、私腹を肥やすブローカーの温床になっていたりといった報道もある。

石巻とインドネシア人実習生の関係は、それとは違ったもののように映る。石巻の漁業、技能実習制度導入14年目の現在地を取材した。

行政同士の協定により、費用負担なしで来日

石巻の実例を見ていく前に、外国人技能実習制度の仕組みと、制度が抱える構造的な問題について、簡単に触れておく必要があるだろう。

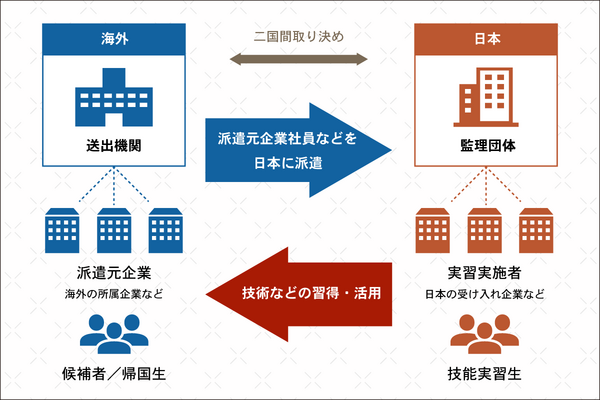

途上国側の「送出機関」が実習生候補の若者を募り、日本語などの必要な教育を施した上で、日本側へ送り出す。日本側の監理団体(協同組合や商工会などの営利を目的としない団体) はこれを一括で受け入れ、傘下の企業などに振り分けて技能実習を実施する。これが、技能実習制度の大まかな仕組みだ(*2)。

多くの場合、送出機関は民間の営利企業なので、実習生は教育費や手数料として、送出機関に相応のお金を支払う必要がある。また、送出機関による、受入先である日本の監理団体への"接待"も横行していると言われる。

こうして蓄積する費用は、実習生一人ひとりの借金というかたちで表れる。業種にもよるようだが、この借金は100万円近くになることもあるという。100万円という額は、途上国の貧しい農村漁村出身の若者にとって、日本人が想像するよりはるかに大きなものだ。

もちろん、実習生として日本で過ごす数年間で稼げる金額は、それを大きく上回る。だからこそ、多くの実習生が借金を背負ってでも日本を目指そうとする。だが、送出機関が悪質だと、費用だけ払って実際には海を渡れないケースもあるという。また、割り当てられた実習先の日本企業で非人道的な扱いを受けたり、ろくに仕事がなく、いつまでも借金を返済できなかったりすることもあるとされる。

不運にもそういう実習先に当たってしまった場合も、彼らはあくまで実習生だから、労働者が勤務先を自由に変えるようには、実習先を変えることはできないのがルール。そのため、ひどい企業はひどい企業のまま是正されることがないし、それでも借金を返すまで母国に帰れないと考える実習生は、働き口を求めて失踪し、不法就労などの道に走ることにもなる。

本来、こうしたひどい実態を是正するために企業を監査・視察するのは監理団体の業務だが、実際には機能していないことも多いという。外国人技能実習制度には、このような構造的な問題があることが、度々指摘されている。

では、石巻ではなぜこの構造的問題から逃れられるのか。石巻市の漁業分野における実習事業が一般的なケースと異なるのは、インドネシア・西ジャワ州政府と石巻市という、行政同士の協定というかたちでスタートしていることだ。

漁業における外国人実習事業は、船上での実習という特殊性から、当初はパイロット事業として、自治体が監理団体を務めることが条件だった。

つまり、石巻市の漁業分野における実習事業では、実習生から不当に教育費や手数料を徴収する民間の送出機関も、賄賂を要求する日本側の監理団体も介在しない。こうした座組みが大前提として敷かれていることで、実習生は借金を背負わされることなく、日本で実習を受けることができている。

休日返上で生活支援。「日本のお父さん」は市職員

入国管理法の改正により、2010年以降、石巻の漁業分野においても、監理団体は市から漁業協同組合へと移っている。監理団体が変わったことで機能しなくなれば、受入先企業への監視が行き届かず、他地域同様の問題が生じる恐れはあった。

そこで石巻の漁業者は2012年、受入事業のサポートに特化した団体として、NPO法人石巻漁業実習協議会を新たに設立した。

協議会は、実習生に対する来日後の日本語教育(方言の強い石巻では、実習生が来日前に学んでくる標準語では事足りない)や、生活のサポートなどを手厚く行っている。この協議会が機能していることで、実習生は安心して日本での生活を送ることができるし、実習生に対してよくない扱いをしている受入先企業も、扱いを是正せざるを得ない力学が働く。

ただ、「機能している」と書いたものの、協議会には事務局員の女性が3人いるだけ。言葉も文化もわからないまま異国の地にやってきた若者が常時100人以上いる中、彼女たちだけで面倒を見るのには当然、限界がある。

石巻の実習生が安心して実習にあたれている要因として、絶対に触れなければならない存在が、石巻市役所水産課職員の阿部文彦さんだ。

阿部さんはもう10年以上にわたり、業務の枠を超えて実習生の生活サポートを続けており、実習生たちからは「日本のお父さん」と呼ばれる。

日本語能力試験のための勉強にもボランティアで付き合うし、実習生からフェイスブックメッセージでSOSが寄せられれば、深夜だろうと休日だろうと駆けつける。通算280人以上の実習生すべてをもっともよく知る人物であり、彼らが母国へ帰った後も、SNSなどを通じて関係性は続いている。

「20歳をすぎていても、彼らはまだまだ子供なんですよ。親元を離れるのも初めてで、常に寂しさと異国での生活への不安を抱えている。そんな彼らにどうやって心の拠り所を作るのか。もちろん仕事は頑張らなくちゃいけないけれど、やっぱり日本に来てよかったと思わせたいじゃないですか」

2019年5月、石巻では悲しい事故が起きた。技能実習生を載せていた船が操業中に転覆。実習生のひとり、テンディ・クステンディさんが逃げ遅れて亡くなったのだ。

テンディさんはライフジャケットを着用していたが、泳ぎが得意ではなかった。この事故がきっかけとなり、協議会は実習生を対象にした水泳教室を始めた。その講師も、阿部さんがボランティアで務めている。

「テンディは実習生の中でも、ひときわ人懐っこい子でした。亡くなる前日の夜も、どうしても話したいからと言って、私のことを訪ねてきてくれて......。彼が泳げないのはわかっていたんですけど、ライフジャケットがあれば大丈夫だと思っていました。自分は泳げるから、泳げない人の気持ちが本当の意味ではわかっていなかった。だから水泳教室を始めました」

現地家庭訪問を経て変化した船主たちの意識

異国の地でも多くの人に支えられ、実習生たちは安心して実習にあたることができている。また、彼らのおかげで、担い手不足で操業さえ危ぶまれた船主たちは、事業を存続することができた。石巻における技能実習制度は、関わるすべての人が不幸にならないかたちで運用されているように見える。

だが、最初からすべてがうまくいっていたわけではもちろんない。実習制度の導入後、最初に来日した世代は、石巻側の慰留を受け入れることなく、ひとりを残して1年で帰国している。また、他地域と比べれば圧倒的に少ないとはいえ、過去には5人の失踪事案も起きている。こうした状況を踏まえ、石巻漁業実習協議会は、船主側に好ましくない点があれば是正を求め、改善が見られない場合には受入を停止する等の措置をとっている。

石巻の漁師たちは実習生の受け入れを始めるまで、ろくに外国人と接したことさえなかったのだ。操業もままならないほど人手不足が深刻化した小型漁船の船主5人が、「背に腹は代えられない」と、まったくの手探りで始めたのが、実習生の受入事業。言葉の問題に加えて、文化の違い、宗教観の違いが、両者にとって大きなハードルだったと津田さんは振り返る。

「イスラム教の戒律から、彼らが豚肉を食べないこと、1日に何回もお祈りの時間があること、断食をすることなど、知識としてはもちろん知っていました。でも、たとえば漁に出ている最中にお祈りの時間が来たらどうするのか。いきなりカッパを脱いでお祈りされても、それを許さないといけないのだろうか。あるいは、断食中でフラフラして、海にでも落ちられたら大変だ。

日本人を雇う場合と比べて、考えなければならないことはすごく多いんです。結果的には、実習生のほうが思っていたよりずっと融通を利かせてくれるんで、こちらとしても助かっているんですけどね。でも、最初は言葉もほとんど通じないし、探り探りやっていった感じでした」(津田さん)

津田さんと同じく、最初期から実習生を受け入れている木村優治さんは「いまの石巻がうまくいっているのは、彼らの文化や習慣を少しずつ理解したことに加えて、受け入れる船主側の意識が変わったことも大きい」と語る。

「船乗りは元来が気性が荒い人たちの集まり。日本人に対してだって、うまくできなかったらきつい言葉を浴びせたり、バカにしたりも、船の上では普通のことです。でも、よその国から何もわからないままやってきた彼らに、そのままのやり方でやっていてはダメ。船主の側も意識を変えていかないと」

彼らは毎年2、3人が交代でインドネシアを訪れ、実習生の家庭訪問を行っている。コストはかかるが、この取り組みも船主の意識を変える上では大きかった。

「最初はうちら主要メンバーが、面接のために現地へ行ったのが始まりでした。実習生の家を訪れると、中には涙する親もいる。遠い国で頑張っている息子のことが、愛おしいのでしょう。彼らの後ろにはこんな気持ちで送り出す親がいるんだと思ったら、ひどい扱いなんてできなくなるじゃないですか。逆に自分が息子を送り出す立場だったら? 言葉も通じない異国で、ろくにご飯も食べられない、いじめられていると思ったら心が痛む。現地訪問する前と後では、気持ちがまるっきり変わった。それがいいなと思い、交代で行くことにしたんです」(木村さん)

石巻の船主たちにとって、この制度を使う一番の目的は、労働力の確保だ。どれだけ建前を言ったところで、その本音は変わらない。だが、だからといって技能実習が建前だけで終わってしまっていいとは思っていない。その意識が芽生えたのも、現地を訪れ、向こうの漁業の実態を直に見たからだった。木村さんは続ける。

「漁獲量で言えば、インドネシアは中国に次いで世界2位。でも、向こうの漁師は稼げないから、すごく人気のない職業で、社会的地位も低いんです。その様子を目の当たりにして、同じ漁師としてただただ悔しかった。本気でどうにかしたいという思いが、うちらにはあります」

「実習」を建前で終わらせないために

借金を背負わずに日本で稼げるこの制度は、インドネシア人にとって非常に魅力的。当然、出稼ぎ目的の応募は殺到するが、実習が終わって帰国しても、稼ぎも悪くステータスも低い漁師になろうとは思えない。「向こうで漁師になるのは嫌」という人が多いのだという。

こうした現状を見れば、実習制度など名ばかりだと叩かれても仕方がない。

「でも、受け入れている石巻の漁師としては、ただの労働力としてしか見ていないと言われるのは心外です。彼らのことを思っているのは本当だし、我々は違うんだというところを見せないといけない」(木村さん)

漁業実習協議会は2013年、西ジャワ州政府と新たに覚書を交わし、独自の奨学金制度を設けた。貧しい漁村の子息を対象に、水産高校進学にかかる諸費用を、受け入れている実習生の人数に応じて船主たちが負担(ひとり当たり月額5000円程度)するというもの。漁師の息子であれば、実習後に漁師になってくれる確率が高いはず。であれば、そういう人たちが学校に進んで学べる環境を整えようという発想だ。

この奨学金制度は実際に効果を発揮した。多くの漁師の息子が水産高校に進み、実習生として来日するように。実習に対するモチベーションも高く、学んだことを生かして帰国後に漁師になろうという人の割合は確実に増えたという。

さらに、この制度が石巻と実習生の絆を一層深めることにもなった。

アルディ・ワンディリさんとブディ・サントソさん(ともに21歳)は、この奨学金制度を使って高校に進学し、実習生として来日した初めての世代。いずれも西ジャワ州の漁村で生まれ育った、正真正銘の漁師の息子だ。

2020年、石巻ではコロナ禍により、制度導入以来、初めて実習生がひとりも来日できない事態に陥った。彼らの不在は即、人員不足による操業危機を意味する。

3年間の実習を終えて帰国する予定だった2人は、そうした状況を見て急遽帰国を中止。在留資格を特定技能に切り替え、石巻で引き続き働くことを自主的に選んだ。

「自分たちが日本で学べているのは、石巻の人たちに支えられたおかげ。いまこそ恩に報いなければと思いました」。アルディさんは当たり前のように言う。

制度は歪。課題もある。それでも前に進むしかない

実習を本当の意味で実のあるものにするまでには、まだまだ課題もある。たとえば、インドネシアでは環境保護の観点から底引き網漁は禁止されているし、定置網漁にしても、油圧システムがないから、網は人力で引き上げなければならない。日本で学んだことをそっくりそのまま現地で行える環境にはないということだ。

さらに言えば、漁師の技術や知識だけがアップデートされたところで、加工技術やマーケットなど、水産業を取り巻くエコシステム全体が古いままでは、漁師の収入や社会的地位の向上も実現は難しい。

ただ、石巻出身でインドネシア在住、実習制度の実現に向けて西ジャワ州政府との橋渡し役として活躍し、現地の漁業もよく知る大壁貴広さんは「それでも、実習生が学んだことを生かして現地で稼ぐことは十分に可能だ」と言う。

「実習生たちは、魚を獲るにはどういう網がいいのかとか、高く売るのに鮮度保持がいかに大切かといったことを学んで帰る。そうすると、そもそものマーケットとして上のほうを狙えるわけです。彼らのお父さんたちは、昔の日本でいう庄屋のような人からガソリン代を借りて出航している身。だから、どれだけ魚を獲っても庄屋に売る以外に道はなく、買い叩かれてしまうんです。学があって経験があれば、同じ量を獲ってきても売り先が違う。そうすれば売り上げも違うはずなので」

一方、石巻漁業の人手不足解消の側面から見ても、課題はある。

インドネシア人実習生が、石巻の漁業になくてはならないプレーヤーになっているのは確かだが、実習生を受け入れている船主は現時点で20事業者にとどまっており、全体から見ればごく一部。なかなか輪が広がらないのは、外国人を受け入れるには、結構な労力と経済力を要するからだ。

「実習生の賃金自体も日本人の水準にかなり追いついていますし、それ以外にも、生活にかかる食料の一部を買ってやらなくてはいけないとか、彼らを楽しく仕事させるために旅行に連れて行ったり、帰国費用を負担してやったり、諸々お金がかかります。下手をすると、日本人に30万、40万円の給料を払うよりもかかるかもしれない。そのため、石巻においても受け入れたくても受け入れられない船主は多いんです」(津田さん)

同じく人手不足に困っている他所の自治体から、石巻のやり方を参考にしようと視察に訪れることもある。だが、やはり費用面や諸々の負担の大きさを理由に、断念するところが多いという。

言葉も違う、文化も違う若者を常時100人以上受け入れ、少ない人数で微に入り細に入り生活のサポートをするのは、想像を超えて大変なことだ。また、環境や仕組みを整えるだけでは十分とは言えず、受け入れる側の意識も変える必要がある。一朝一夕には実現しようがなく、二の足を踏むのも頷ける。

だが、日本人だけでやっていた頃には考えなくてもよかった苦労をしてでも、外国人を受け入れないことにはもはや成り立たないところまで、漁業の担い手不足の問題は進んでいるということだろう。

「本音と建前の二枚舌」という、制度としての歪さを嘆いてばかりいても始まらない。実際に運用する中で浮かび上がる課題を一つひとつクリアし、関わるすべての人が幸せになるやり方をなんとか模索していく以外にない。石巻の人たちはそのように考えて、前に進み続けているように見える。

-

取材・文鈴木陸夫

Twitter: @kincsem629

-

取材長谷川琢也

Twitter: @hasetaku

-

撮影木下 真理子

Facebook: mariko.kinoshita.9

Instagram: mariko_kinoshita123

-

編集くいしん

Twitter: @Quishin

Facebook: takuya.ohkawa.9

Web: https://quishin.com/