「盲導犬を蹴られる」エスカレーター片側空け問題、条例施行でどうなった?

日本の都市圏ではエスカレーターを利用する際、歩く人のために片側を空けることが長年の通例だった。しかし、転倒などの事故につながるとして、近年はその風向きが変化している。首都圏の駅を利用すると「立ち止まって利用しよう」「歩かないで」といったメッセージのポスターやアナウンスを見聞きする機会が増えた。

とはいえ、仮に"正しい"利用の仕方を理解していても、首都圏のエスカレーターで右側に立ち止まって利用することには難しさが伴う。特に朝夕の通勤時間帯に右側に立ち止まろうものなら、後ろから相当のプレッシャーを受けることは必至だ。多くの人は圧力に負けて自分もまた歩くか、立ち止まるために左側の長蛇の列に並ぶことになる。

こうした状況を受けて、2021年に埼玉県が全国の自治体で初めてエスカレーターの利用に関する条例を施行した。

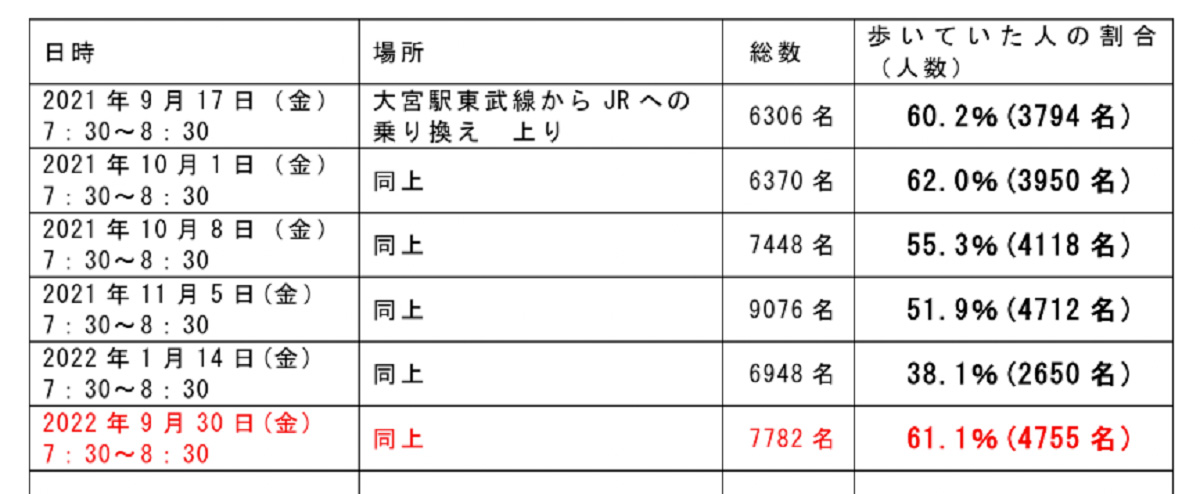

しかし、今のところ期待された結果は出ていないようだ。エスカレーターの歩行率調査を行ってきた研究グループのアール医療専門職大学・徳田克己教授によれば「埼玉県はある点において失敗だった」という。失敗とは、条例施行により一時的に歩行者が減ったが、時間経過とともに元に戻ってしまったことを指している。

23年には全国2例目として、名古屋市でも条例が施行された。条文は立ち止まって利用することを義務付ける、埼玉県とほぼ同じ内容だ。名古屋市は条例の施行から日が浅く、また地域によって条件の違いも大きいため、埼玉県との単純比較はできない。ただ「条例の施行後、埼玉県では見られなかった行動変容が確認されている」と徳田教授は言う。

今回はエスカレーターの問題を起点に、人に行動変容を促すのに必要なものとは何かを考えてみたい。

社会の進展に伴って生まれる新しいバリア

── 専門はバリアフリーに関する研究だと聞いています。なぜエスカレーターの問題に関する調査をするようになったのですか。

バリアフリーというと段差や点字ブロックが注目されることが多いです。もちろんその研究もしていますが、社会が進んでいくとともに新しいバリアが生まれています。歩きスマホがその典型です。私たちはそういう新しいバリアとどう向き合って、どう解決していくべきかを調査・研究しています。

その過程で出会った全盲の方から「みんながエスカレーターを歩くのでバッグなどが当たって怖い」という話を聞きました。盲導犬の使用者は「犬を横に置いていたら蹴られる」と話していました。それで調べてみると、高齢者がぶつかって転倒するとか、妊婦さんが転ぶといった事故が起きていることが分かってきました。

日本、特に関東では、子供を連れている親は子供を前に立たせて、守るようにしてエスカレーターに乗ります。本当は手をつないで横に並んで乗る方が安全なのですが、その乗り方ができないのです。歩く人から舌打ちされたり「邪魔だ」と言われたりするからです。

このように、上手に利用できない人たちがとても窮屈で、危ない思いをしているのがエスカレーターの問題です。

── 近年、エスカレーターを歩くのは危険だという認識が徐々に広まっているように思います。2021年には埼玉県が全国で初めてエスカレーターの歩行を禁止する条例を施行しました。

条例が施行されるという話を聞いてわれわれも調べに行きました。こういう研究は事前事後法という手法で行います。条例の施行前くらいからデータを取っていき、施行日、また施行した後にどのような変化があったかをみました。

── どんな結果が出ましたか。

最初はよかったのですが、徐々に効果が薄れていき、今ではすっかり元に戻ってしまいました。

それはある意味で当たり前かもしれません。条例ができた直後は、新規刺激として入るのでみんなが意識します。埼玉県の場合は、県知事が浦和駅でパフォーマンスを行ったり、ポスターやチラシで大々的に啓発したりしたことで、マスコミにも取り上げられました。とはいえ、最初は物珍しくて目に留めた人も、次第に慣れていってしまうのです。

── その2年後の2023年10月には、名古屋市でも同じく条例が施行されました。

名古屋市の数値についてはまだ計測途中ですが、利用者の行動には明らかな変容が確認されています。埼玉県と比べて右側に立つ人や横並びで乗る人が増え、特に親子においては乗り方に明確な違いが観察できました。

── どんな違いがありましたか。

埼玉県の場合、手をつないで横並びに乗る親子はほとんどいません。条例の施行前と変わらず、親は子供を前のステップに乗せていました。一方、名古屋では、かなりの割合が手をつなぎ横並びで乗るようになりました。また、後ろから来た歩行者も、前の子連れに気づくと、速度を落として立ち止まるようになったのです。

埼玉県と名古屋市の違いはどこにあったか

── 二つの地域で違う結果が出た要因はどこにあると思いますか。

二つあります。一つは打ち出し方です。二つの条例はいずれも利用者にエスカレーターを歩くことを禁止する内容ですが、両自治体でその打ち出し方が違いました。埼玉県が条例の内容そのまま「立ち止まろう」と打ち出した(※)のに対し、名古屋市は明確に「左右両方に乗ろう」と発信したのです。左にも右にも止まっている人がいれば、物理的に歩けません。結果として歩かなくなります。

要するに、ただ禁止するのではダメだということです。「こうすればいい」という具体的な提案までセットで打ち出さなければなりません。

これは歩きスマホでも同じです。たとえばフランスには、街路樹の周りに2メートル四方の白い線が引いてある地区があります。スマホを見たい人はここで見ましょうと案内している。そうすると歩きスマホは減るのです。ただ「歩きスマホをするな」とだけ言ってもダメなのです。

── もう一つの要因は。

私は全国47都道府県の県庁所在地はもちろん、北京や台湾などでも調査しています。調査する前から予想されていましたが、この問題には地域差があります。中でも、名古屋市は少し珍しい特徴を持ったエリアであることが分かりました。

── どう珍しいのですか。

ご存知のように、同じ片側空けでもエリアによって様相が異なります。関東では右側を空け、関西では左側を空けるのが一般的です。名古屋市も右側空けが主流ですが、条例の施行前から10人に1人は右側に立つ人がいたのです。

面白いのは、前の人が右に立っていたら次の人も右に立つ、前の人が左に立っていたら次の人も左に立つということです。「自分は常にこちらに立つ」というものはありません。

名古屋の人はそういう乗り方に慣れていました。ですから右側に立ったところで、他の都市部で見られるような舌打ちが一切ないのです。歩こうとする人自体はいるのですが、前の人が止まれば物理的に歩けないから、立ち止まります。しかも、それでイライラしている様子がありません。普通にしているのです。

── 二人乗りを受け入れる土壌がもともとあったということですね。

あくまで推測ですが、そういう雰囲気があったからうまくいっている面はあると思います。

埼玉県でも条例の施行後、胸を張って右側に立つ人はいました。ですが、そういう人たちも舌打ちをされたり「邪魔だ」と言われたりしたことで元に戻ってしまいました。気の強い人は「条例がある」と言い返すでしょうが。多くの人はぶつかることが嫌で、仕方なくまた左側に立つようになっています。

人の行動を変容させるもの

── エスカレーターを歩く人は、自分は安全だから早く行きたいという個人の利得を最大化する行動原理に基づいているように見えます。社会全体としては2列利用した方が輸送効率的にも安全面からも利得が大きいとしても、それと個人の利得が相入れない。となったときに、ただ「右側に立とう」と言われただけで立ち止まるようになるのでしょうか。

ただ条例を出すだけではダメです。あなたの行動でどういう人がどういう危険にあっているのか。どういう思いをしているのか。それを知らせなければいけません。

視覚障害者、盲導犬を連れた人、高齢者、そういう人が転落して怪我をしている。妊婦さんが転倒するといった事故が起きている。エスカレーターを歩くとそういう事故を誘発してしまう。だからいけないのだ、という部分をもっともっと前面に出さないといけない。つまり、自分が加害者になっているという気づきを一般市民に持ってもらわないといけません。

── 現状はそもそも知らないから歩いているけれども、知りさえすれば行動を変える人が結構な数いるということでしょうか。

おそらくそうです。自分の親が危ない目に遭うとなれば、行動を変える人は多いはず。共感するような情報を出せば行動変容につながるということです。

なぜ走ったらいけないのか。なぜ歩いたらいけないのか。その説明抜きにただ「走るな」「歩くな」と言われたら、それは「こっちだって急いでいるのに」となってしまいます。

── そうだとすると、逆に条例は本当に必要なのですか。ルールにせずとも、そういう危険性を示しさえすれば、人の行動は変わるとは言えないのでしょうか。

本質的な問いです。日本人は東日本大震災のときから人のことを考えて行動すると言われます。食料の配布においても、3時間も4時間も自分の番を待つという民族です。

......のはずなのですが、最近はそれが当てはまらない事態が起きています。歩きスマホがまさにそうです。「人に迷惑がかかるから」といくら啓発しても、引き続き歩きスマホをする人がたくさんいます。なんの根拠もないのに「自分は大丈夫」「俺はぶつからないから」などと言って。エスカレーターの問題もその延長線上にあるのではないでしょうか。

── 結局、啓発だけでは人の行動は変わらないということですか。

電車やバスの車内通話はなくなりました。人に迷惑がかかるからという啓発だけで、だんだんと下火になってきました。ところが、歩きタバコは条例化しなければ減りませんでした。以前から危険性は指摘されていましたが、それでも条例を作るまでは減らなかった。ですから、啓発だけで変わるものと、条例を作らなければ変わらないものの二通りあるのではないかと。

人間行動を変容させる決め手とは一体なんなのか、と私も思います。まだ一つの解を出せずにいます。こうすればこうなる、という簡単なものではない気がしています。

── 罰を設ける、ルールで縛るのは分かりやすい。ですが、人の行動を変えるのに、それしか方法がないというのは絶望的にも思えます。

もちろんがんじがらめにするのもどうなのかと私も思います。私自身、歩きスマホに関してずっとそう言ってきました。ですが、全然解決される気配がありません。それで今は「ちょっと罰則があってもいいのかな」と思っています。

歩きスマホに関して罰則があるのがハワイです。われわれが調査した当時、ハワイでは、道路を横断する際に歩きスマホをすると約100ドルの罰金が科されていました。

当時はまだコロナ禍の前でしたから、ワイキキを歩いているのは大多数が日本人でした。日本人観光客の中でもツアー客は歩きスマホをしません。なぜならツアーのガイドブックに罰則について書いてあるからです。歩きスマホをしている人は全員個人旅行者でした。話を聞くと、みな口を揃えて「(罰則を)知らない」と答えるのです。

この結果を受けて「ああ、罰則があることを知ったら日本人はやらないのか」と私は思いました。

── 埼玉県、名古屋市のエスカレーターの利用に関する条例には罰則規定はありません。今の話の流れからすると、ゆくゆくは罰則規定も必要だというお考えですか。

そうかもしれません。ですが、私はまだ(罰則なしで)やれると思っています。

そのために本質的に必要なのは教育です。道徳教育などによって、人を思いやる気持ちを小さい頃から身につけさせる。そうして成熟した社会を作らないといけません。そういう教育などをまったく考慮せずに「罰則をつければいい」などと言う人がいます。たしかに効果はあるかもしれないですが、私は「違うのでは」と思います。

ファーストペンギンになれ

── 名古屋市の条例が効果的だったのは土地柄も大きいという話でした。この先全国に広まっていくでしょうか。たとえば国の法律にするといったことは考えられますか。

全国の都道府県庁所在地で調査をしてきたと言いましたが、県庁所在地といっても「エスカレーターは駅とイオンにしかない」というところも多いです。「全国的にエスカレーターを〜」と言ってもおそらくピンとこないでしょう。

── では東京はどうですか。いつか変わる未来がくるでしょうか。

いきなり東京が変わるのは難しいと思います。変わるとすれば、地方からじわじわと波及していくかたちでしょう。東京には地方から入ってくる人がたくさんいます。その際に地方の文化を持ち込みます。ですから、まずは地方の大都市が変わらなければいけません。

そういう意味で、私が次に条例を作ってほしいと思っているのは福岡です。福岡は街として大きいし、いろいろなところにエスカレーターがあります。

── 条例はないですが、交通局の市民を巻き込んだ動きが一定の成果を挙げているようですね。

われわれは福岡でも調査をしてきました。福岡市交通局は以前、キャンペーンで「ファーストペンギンになろう」という趣旨のポップを設置していました。あれは非常に良かったと思っています。

ファーストペンギンとは、集団で行動するペンギンの群れから、天敵がいるかもしれない海へ最初に飛び込む勇敢なペンギンのことをいいます。一羽が意を決して飛び込むと、後続も動く。エスカレーターにおいても、勇気を持って右側に立とう、そうすればみんなも続き、大きな行動変容を起こすことができる。そう呼びかけたのです。

── 誰かが動くのを待つのではなく、自分が最初の一人になる意識が大事ということでしょうか。そういう意味で言えば、埼玉県の条例施行はある種のファーストペンギンだったとも言えますね。名古屋市が条例を作った際には、当然埼玉県の事例が念頭にあったでしょう。

おっしゃる通りです。埼玉県では、歩く人の割合が施行前の水準に戻ってしまいました。ですが、意味はあったと思います。ああやって条例を作ったことで全国で報じられました。それで名古屋市も動いたわけです。

効果のあるなしではなく、先陣を切って作ったことに意味があります。条例ができた経緯やその徹底ぶりなどに批判があるのも事実ですが、そのことによっていろいろなことが変わり始めているのもまた事実です。

たとえば、埼玉の駅員さんたちに話を聞くと「条例を作ってもらって本当によかった」と言います。歩いている人を注意する際の根拠ができたからです。

埼玉県でも、数字には表れない行動変容が起きています。われわれは長いこと調査をしてきたので、エスカレーターまで走ってきた人を見れば「ああ、あの人はエスカレーターを歩くだろうな」というのがだいたい分かります。ですが、そういう人がエスカレーターの前で一瞬立ち止まり、階段の方に行くようになりました。そして階段を駆け上がるのです。条例の施行前にそういう行動はありませんでした。

こうした変化は数字には表れません。「階段を駆け上がるのははたして安全なのか」という議論ももちろんあります。ですが、行動が変わる、そういう効果はたしかに出てきているということです。

-

取材協力福岡市交通局、名古屋市消費生活課、一般社団法人 日本エレベーター協会

執筆鈴木陸夫

X(旧Twitter): @kincsem629

編集日向コイケ(Huuuu)

X(旧Twitter): @hygkik