【Gyoppy!一周年記念】読まれた記事TOP10&編集部おすすめ記事まとめ

2018年10月3日、『Gyoppy!(ギョッピー)』オープン。

「海の豊かさを守ろう」をテーマに掲げ、海と人をつなぐメディアとして、北は北海道から南は沖縄まで日本中で取材をし、日本の海や漁業の今を伝えてきました。

そして、2019年10月3日。オープンからちょうど1年を迎えることができました。これもひとえに、読者の方々や海に関わるみなさまのご協力のおかげです。

本当にありがとうございます!

そこで今回は、1周年を記念してGyoppy!にアップされた編集部オリジナル記事の中から、もっとも読まれた(ページビュー数の多かった)記事、TOP10を発表します。

さらに、Gyoppy! 編集部のメンバーが、それぞれのおすすめ記事を選出。Gyoppy!の1年を一緒に振り返りつつ、その軌跡を感じてもらえたらうれしいです。

Gyoppy! ページビュー数ランキング10位~1位

まずは、ページビュー数トップ10を発表!

10位

「気仙沼を、日本一漁師さんを大切にする町にしたい」女将たちの銭湯復活物語

困っている漁師さんのために、町に銭湯を復活させる? 漁師さんと銭湯の関係って? 不思議に思う人もいるかもしれませんが、答えは記事の中に。仕事を海上でしている漁師さんたちにとって、銭湯の存在はとても大切でした。宮城県気仙沼市「気仙沼つばき会」の3人にお話を聞きました。

ライター|くいしん

写真|小林直博

9位

「北九州で、世界と戦う」インスタフォロワー2.8万人! 新時代のすし屋の魅せ方

日本中のグルメたちが通うと噂の北九州市「照寿司(てるずし)」は、「劇場型のすし屋」。インスタを見ると、その印象的なポーズをみんながマネしています。調理パフォーマンスとSNSの発信力をウリに、「すしの定義を変えようと思ってやっている」「北九州で、世界と勝負したい」と高い志を掲げる渡邉さんにお話を聞いています。

ライター|大島一貴

写真|戸高慶一郎

8位

「ラップもゲームも海も、まずは楽しんでみる」加山雄三が海から学んだ''人生の指針''

「海が好きな著名人と言えば?」多くの人が思い浮かべるであろう加山雄三さん。ご自身の船「光進丸」が燃えてしまったことをきっかけに、汚染された海の再生を目指す「海 その愛基金 海洋環境クリーンプロジェクト」をスタート。誰よりも深くて愛のある目線で、海のことを語ってくれました。

ライター|天野俊吉

写真|黒羽政士

7位

「門外不出の職人技でサワラを高級魚に」島民のほぼ100%が漁業に関わる島で

もしかして、漁師って「ただ魚を獲ってるだけ」って思ってませんか? 北九州・藍島(あいのしま)の漁師団体、「藍の匠衆(あいのたくみしゅう)」。彼らがウリにしているのは「船上放血神経締め」を用いた漁。職人の技によって、魚はおいしくなるんです!

ライター|大島一貴

写真|戸高慶一郎

6位

女性の強みを生かした元看護師・漁師妻の働き方改革

もともとは看護師だった舘岡志保さん。漁業についてはまったくの素人ながら「その世界のシガラミがまったくわからないことが逆に強みになる」と考えて、噴火湾鮮魚卸龍神丸の営業・広報に。漁業の世界は男社会だからこそ、女性視点の働き方改革がたくさんの人に受け入れられました。

ライター|都田ミツコ

5位

地下汚染の原因を「宝の山」に変えた? ホタテ貝殻のリサイクル

この記事を読んだらきっと「ホタテ貝、すげー!!」と言いたくなるはず。ホタテ貝殻の肥料には、顕微鏡で1000倍で見ないとわからないような小さな穴がたくさん。その穴に汚染物質を吸着させることで、汚染物質が野菜に吸収されにくくなって、作物を大きく育てることができる。すごい。そんなホタテ貝殻を利用した歯磨き粉の「シェルピカ」、筆者も使ってます。

ライター|都田ミツコ

写真|小林直博

4位

「海から食卓まで」自分が獲った魚を、自分のホテルで提供するホテルマン漁師

沖縄・宮古島にある「HOTEL LOCUS(ホテルローカス)」の高田さんは、素潜り漁で獲った魚をホテル内のレストランで提供しながら、ホテルマンとしても仕事をする「ホテルマン漁師」。二足のわらじを実践する上での葛藤とは?

ライター|栗本千尋

写真|加藤沙織

3位

「経費が浮いて、雇用も生まれた」リサイクル率日本一の町の軌跡

Gyoppy!では漁業に関するお話だけではなく、海洋プラスチックごみ問題も取り上げています。鹿児島県・大崎町は、町で発生したゴミのリサイクル率が約82%を誇る、リサイクル率12年連続全国1位の町。行政主導ではなく、民間からリサイクルを率先していくその取組みを深堀りしています。

ライター|しんたく

写真|小林直博

2位

「場所を変えたら正当な評価を得られた」沖縄の''青い魚''がアジアで売れる理由

ある場所ではほとんど売れなかったものが、売る場所を買えたらたくさん売れた......そんな内容から、マーケティング業界で話題になったのがこちらの記事。地域商社「萌す(きざす)」のCEO・後藤さんは、シンガポールやタイ、台湾、香港などのアジア市場に沖縄の鮮魚を売り込み、毎年輸出量を伸ばしています。

ライター|都田ミツコ

写真|鈴木サラサ

1位

たくさん獲るのをやめたら、儲かって休みも増えた。佐渡のエビ漁に見えた希望

新潟県佐渡市の赤泊(あかどまり)で実施されている、「個別漁獲割当(IQ)」と呼ばれる資源管理方法を取り上げた記事。漁業者や漁業体ごとに「年間何キロまで獲っていいか」を事前に決めて、早い者勝ちの漁をやめることで、エビの単価はあがった。漁師さんたちは以前より儲かるようになり、休みも増えたという、まさに漁師さんの「働き方改革」のお話。

写真・ライター|玉置標本

パートナー記事PVトップ5

Gyoppy!では、編集部オリジナル記事以外にも、様々なコンテンツパートナーから寄せられた海の記事をまとめて読めるのも魅力のひとつです。

ここでは、パートナーさん発信の記事の中で特に読まれた記事TOP5をまとめてみました。

5位

シシャモとカラフトシシャモ、皆さんはどこまでご存じですか?

よく食卓に登場するシシャモの干物。その語源や種類、オスとメスでの味わいの違いまで解説。身近な魚なのに知らないことがいっぱい! さっそくスーパーに行ってみたくなります。

4位

なぜ漁港の食堂に100人が行列!? 湘南の地元民が愛する「最先端の漁港食堂」とは

メニューは当日まで未確定、地元・平塚の魚を提供したいというオーナーの熱い思いが込められたお店。週末のランチには250人もの人が訪れるそう......!

3位

日本から消えつつある、うまい魚

メロという魚を知っていますか? 以前は日本で「銀ムツ」と呼ばれよく食べられていたこの魚。最近なぜ日本であまり見かけないのか、これを読めば裏事情がわかります。

2位

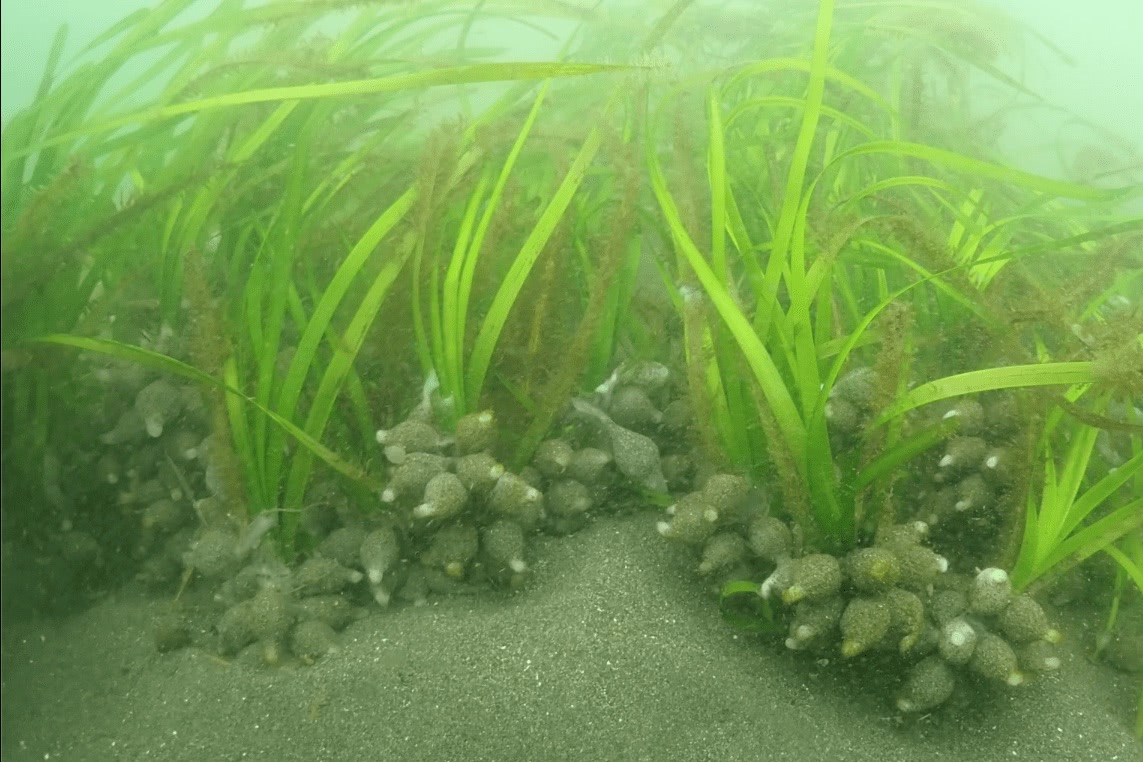

海森モリTV 第9話:アマモ場に大きな変化

動画記事がランクイン。日本が大好きな外国人グループ「ASE BOUND」が、江の島の海に森をもどすために汗をかく番組「海森モリTV」の第9話。江ノ島に植えたアマモの発育をチェックしたところ、なんと......!

1位

昼は魚を釣り、夜は女を釣る? 歌舞伎町元No.1ホストが、金より地位より「魚釣り」を選んだ理由

小学生のころにルアー釣りに目覚め、釣り資金を貯めるために歌舞伎町のNo.1ホストにまでなってしまった酒井さんへのインタビュー記事。魚と女性との駆け引きはどうやら似ているところがあるようです。

Gyoppy! 編集部のおすすめ記事

最後は、Gyoppy! 編集スタッフの「個人的おすすめオリジナル記事」をご紹介! 記事にまつわるエピソードや思い出も合わせて聞いてきました。

長谷川琢也の1本

アラブの王族に、すしを握った男が提言。「伝える努力」で日本の魚はもっと高く売れる

Gyoppy!を立ち上げるにあたって、海の上にいる漁師たちの話をどんどん紹介したいと思いながらも、それ以外の人たちがどれだけ海のことを自分ごととして語ってくれるか最初は不安でした。それが一発目、この男は予想以上に海への思いを持っていた。そして語ってくれた。それが嬉しかったんです。

「日本の魚文化って、世界に誇れるものだと思うんですよ。でも、現状はそれを十分に伝えられていない。だから『もったいないな』って思うんです。本当はもっと、伝えられるものがあるはずなんです 」

海と人をつなぐ。それがどれだけ価値のあるものなのか、大変なことなのか、それを日本の海をかけめぐり、世界にまで届けようとする寿司職人。この記事は過去の漁師や職人にも、未来の漁師や職人にも読んでほしい!

「僕らが扱っているのは、ただの料理じゃない。文化、なんです」(長谷川琢也)

ライター|すずきあつお

写真|八木 咲

久保直樹の1本

「重要なのはAIより、現場の人間が作るルール」大学教授が挑む漁業革命

海の環境や漁業というと、遠くのことのように感じる人が多いので、「この記事には自分に関係のあることが書かれている」と思ってもらうには、を日々意識しています。そんな中で、こちらは僕が「自分に関係のあることが書かれている」と、特に感じた記事でした。

「貴重な水産資源を管理・回復させるためには、多くの漁業者の協力と、それによって集積される膨大なデータが必要になる。」

(自分たちは、多くの人を結びつけるために、何ができるだろうか)

「データが集まれば漁を予測することができるし、漁の予測が可能になれば対策を講じることができる」

(自分たちはデータを使って、どんな課題解決ができるだろうか)

これまでの記事を見返してみて、こちらが特に印象に残っていたということで、「自分に関係のあることが書かれている」と思ってもらうには、という考え方は間違っていないのだな、と身を持って感じました。(久保直樹)

ライター|阿部光平

写真|原田啓介

えび名泰孝の1本

「家で魚を食べてますか?」儲けよりも食文化の存続を目指す大阪商人

もっと魚食べようよ、これに尽きると思うんです。北海道と沖縄では獲れる魚が違うし、日本海側と太平洋側とでも違う。さらに四季によっても変わるし、食べ方によっても変わる。

こんなに美味しくて楽しい食材があるのに、知らないのはもったいない! でも町の魚屋は減り、そういったことを教えてくれる場も減ってしまっているのが残念だなーと感じていたので、上田さんの記事は特に印象に残ってます。

魚をよく食べるようになれば、資源管理や海の環境問題もより身近になると思うので、もっと魚を食べて欲しいです!(えび名泰孝)

ライター|平山靖子(おかん)

写真|古賀亮平

徳谷柿次郎の1本

突然、家に銀鮭が。30代男性の魚捌き初体験

これまで取材を通して漁業のこと海のことを知識として理解してきたつもりでした。

そんなある日、クラウドファンディングのリターンで忘れた頃に届いた立派な銀ジャケ一匹。どうにかおいしく食べようと仲間と調理した結果、まず第一にうまい魚はめっちゃうまいという当たり前のことに気づけた大切な体験となりました。

三枚おろしや骨抜き、見栄えなど細かいところを気にしなくても焼けば超うまい。骨も皮も食えばいい。

理想の形を目指しておっくうになりがちな調理も、このシンプルな原理に気づいているだけで心理的ハードルが一気に下がります。頭でっかちにならずとも、まずは魚一匹、捌いてこ!そこから芽生える漁師さんや調理してくれる人、海の資源へのありがたみが死ぬほど湧いてくると思います。

次は旬のオコゼに挑戦したいなー!捌いた魚、揚げてぇー!!(徳谷柿次郎)

ライター|徳谷柿次郎

写真|小林直博

友光だんごの1本

21世紀は水戦争!? 海なし県で地球の「水事情」を学ぶ

都会で生活していると、「海の環境が~」なんていきなり言われてもピンときません。身近にないものに、人はなかなか想像力を働かせにくい。

しかし地球上の水の量は限られていますから、「まあいいでしょ」と地上を汚せば、その汚染はやがて水を通じて海に到達します。そんな循環を薄ぼんやりとでも知ることで、遠く離れた海への「想像力」も徐々に育つはず。そんなことを考えながら書きました。

林業をはじめとする一次産業やゴミ問題など、他テーマの記事を読む際にも「水循環」は予備知識として役に立ちます。あとは地球規模の循環みたいな特大スケールの概念を頭に浮かべることで、目の前のささいな悩みがどうでもよくなる効果も期待できますよ!(友光だんご)

ライター|友光だんご

写真|小林直博

くいしんの1本

「生きていれば、再生できる。生きている限り、世に尽くす」東京の居酒屋経営者が、三重県で漁業を始めた理由

居酒屋チェーン「くろきん」「かざくら」を営む株式会社ゲイトの代表・五月女圭一さん。飲食部門と漁業部門を連携させる事業モデルをつくり、三重県で漁業を再生させる取り組みをしています。漁村をひと目見て「漁業が終わってしまう」という危機感を覚え、新規参入は難しいとされる漁業の世界に自社で参入したゲイト。

ご自身の病気をきっかけに、食の大切さに気づき、「生きていれば、また再生できる」と考え、パワフルに道を切り拓いていく......。取材させてもらったときの、なんと言うんでしょう、五月女さんから滲み出る"覇気みたいなもの"がすごく印象的でした。いくつもの事業を再生してきたゲイトと五月女さんの挑戦、今後も目が離せません!(くいしん)

ライター|くいしん

写真|尾形希莉子

さいごに

準備期間を含めると一年半ほどの間、Gyoppy!の取材を続けてきました。そんな中で気づいたのは、「みんな、海に関わっている、つながっている」という事実。

当初は「みんな、漁業は馴染みがないだろうな......」と想像していて、たしかに半分はその通りでした。しかし、様々な人に話を聞いたり、出会った人に話をしていくと、意外なほどに「実は、祖父が漁師で」「私、すごく海が好きで」といった声が多かったんです。

海に囲まれた日本においては、自身や家族や周りの人たちが、まったく海に関わりがないなんてことは、そうそうないのかもしれません。

人は、海がなければ生きてはいけない。

海と人をつなぐ。

その使命のために、これからもGyoppy!は続きます。

-

文くいしん

Twitter: @Quishin

Facebook: takuya.ohkawa.9

Web: https://quishin.com/